2022年度終了プロジェクト

知の共創プロジェクト

- 関連リンク

共創を育む手法と技法:環境問題の解決に向けたTD研究のための実践的フレームワーク

プロジェクト概要

研究成果の概要

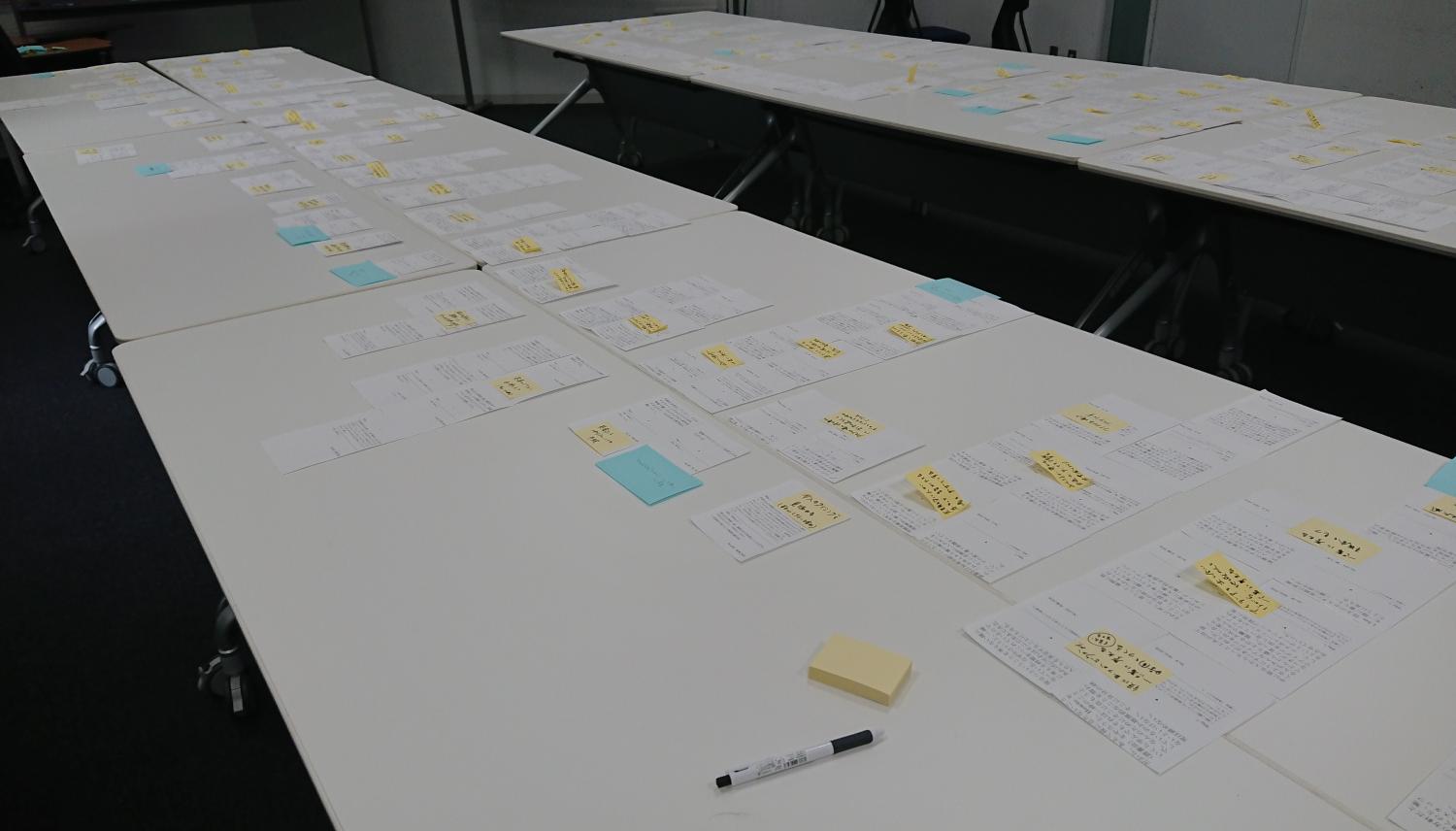

共創の心得ワークショップ:アイデアの種を書き出し、グループ化する

共創の心得ワークショップ:アイデアの種を書き出し、グループ化する

TD研究を実践するために、理論、手法、心得、社会的成果の4要素から構成されるフレームワークを提案しました。近年、TD研究という言葉は、さまざまな文脈で使われるようになりましたが、既存の理論は、それらすべての環境問題や地域に当てはまるとは限りません。そのため、個別の事例に合った手法を特定し、適用することが重要です。また、TD研究に関わった研究者は、それぞれの経験の中から共創、協働の「コツ」を見つけ出し、実践しています。私たちは、研究者15名へのインタビューから450を超えるアイデアを抽出し、30の共創の心得としてまとめました。地球研の実践プロジェクト(栄養循環プロジェクト)のフィールドサイトの一つであった滋賀県甲賀市小佐治地区において、フォローアップ調査を行い、TD研究の社会的成果を収集、分析しました。プロジェクト実施中の活動自体は減少傾向にあったものの、参加者の認識の変化や、参加者以外の人たちへの知識の伝達など、間接的な成果に関しては、終了後3年経過しても強く残っていることがわかりました。

私たちの考える地球環境学

地球環境問題を解決するためには、自然環境の仕組みの解明や、将来の予測をするだけでなく、学術的知見と、問題に直面している関係者の知識を合わせて、効果的で実現可能な方策を考える必要があります。しかし、分野、業種、経験、地域を超えて、異なる背景を持つ人たちが共創、協働することは容易ではありません。そのためには、参加者がその意義や手法を理解することに加えて、共通の課題に対しての基本的な認識を共有することが大変重要です。

そのため、私たちは、共創を育むための方法を分かりやすいフレームワークという形で提示することで、地球環境学の構築へ貢献することを目指しました。

新たなつながり

SRI(Sustainability Research + Innovation Congress)2022で「アジアにおけるトランスディシプリナリティと共創の概念」というセッションを企画し、日本、韓国、モンゴル、ドイツ、タイ、インド、ザンビアなど様々な国や地域の研究者とTD研究に関する知識や経験について議論を行いました。JpGU(日本地球惑星科学連合)2022大会のユニオンセッション「知の創造の価値とは何か」にて招待講演を行い、2023年大会では共同コンビーナーとして、同セッションの企画、実施を担当しています。

また、トランスディシプリナリティと共創に関する情報共有のためのウェブサイトとして、「環境トモシル」(https://cocreationproject.jp/)を構築した他、各種SNSアカウントにて情報発信を行い、プロジェクト終了後も運営を続けています。

SRI2023セッション:アジアにおけるトランスディシプリナリティと共創の概念

SRI2023セッション:アジアにおけるトランスディシプリナリティと共創の概念

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

プロジェクトリーダー

大西 有子

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2019年度 (令和1) |

2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

|---|---|---|---|

| FS | FR1 | FR2 | FR3 |