2022年度終了プロジェクト

Eco-DRRプロジェクト

- 関連リンク

人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災(Eco-DRR)の評価と社会実装

プロジェクト概要

研究成果の概要

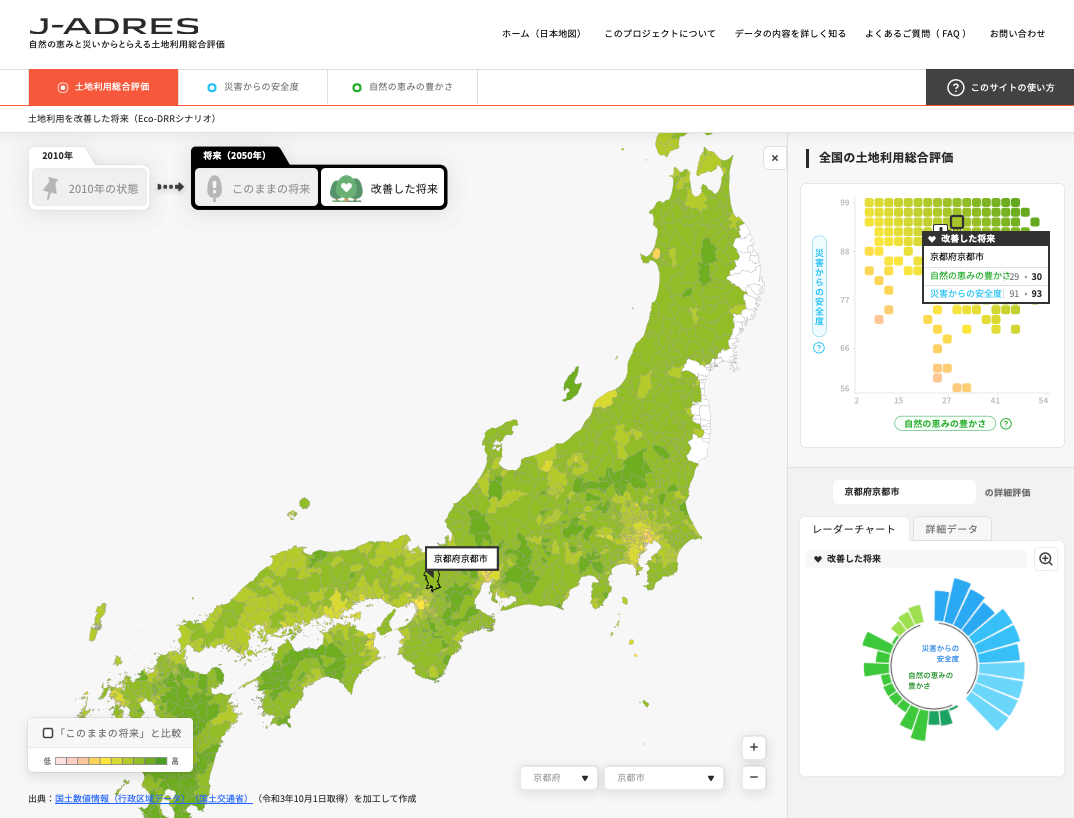

災害の社会経済的リスクと自然がもたらす生態系サービスの視点から、現在の土地利用を総合的に評価するとともに、人口減少が進む将来についてシナリオ分析を行いました。土地利用や人口分布が現状の傾向のまま将来にわたって変化していく「なりゆきシナリオ」と、土地の使い方を工夫して災害リスクを回避するとともに自然がもたらす生態系サービスを積極的に活用する将来の「Eco-DRRシナリオ」を設定しました。Eco-DRRシナリオでは、なりゆきシナリオに比べて、ほとんどの自治体において災害リスクを減らすことができますが、その程度は自治体によって大きく違いました。一方、生態系サービスについては、供給・調節・文化的サービスの種類によって2つのシナリオ間の関係が異なりました。人口減少の機会をとらえた災害ハザードへの暴露回避が、災害リスクの低減と生態系サービスの向上をもたらす自治体では、土地の使い方の改善による大きなメリットが期待されます。これらの成果は、J-ADRES「自然の恵みと災いからとらえる土地利用総合評価」のウェブサイトで公表しています。

図2:シリーズ「地域の歴史から学ぶ災害対応」と「ローカルなグリーンインフラの始め方」

図2:シリーズ「地域の歴史から学ぶ災害対応」と「ローカルなグリーンインフラの始め方」

福井・滋賀・千葉の研究対象地域において、地域の多様な関係者と協働し、Eco-DRRの機能評価の研究と地域での実装に取り組んできました。日本の各地で今なお活躍する伝統的な災害対応の事例を収集し、現代社会における意義を分析し、地域での保全や活用の方策を検討しました。Eco-DRRを推進するための経済的なインセンティブや法制度などについて検討しました。これらの成果は、シリーズ「地域の歴史から学ぶ災害対応」や「ローカルなグリーンインフラの始め方」のブックレットにまとめ公表しています。

Eco-DRRの国際的な取組みとの連携も進めてきました。Eco-DRRに関する教育プログラムの教材や指導者マニュアルなどを日本語に翻訳して公表しました。日本の大学などで活用されることを期待しています。

私たちの考える地球環境学

自然がもたらす恵みと災いは、深いつながりを持っています。身近にある同じ自然が、恵みをもたらすだけでなく、災いももたらします。多くの恵みをもたらす生物多様性は、災いのもとにもなる自然の働きによって支えられています。このような恵みと災いの深いつながりは、古くから地域の人々の心や文化に刻まれてきました。気候変動により激甚化と頻発化が懸念される災害への対応に際して、自然の恵みと災いの深いつながりを見直すことの大切さを、私たちのプロジェクトでは学んできました。

新たなつながり

- J-ADRES「自然の恵みと災いからとらえる土地利用総合評価」ウェブサイト(j-adres.chikyu.ac.jp)の第二版を公開しました(図1)。

- シリーズ「地域の歴史から学ぶ災害対応」の全5冊(日本語・英語)と、Eco-DRRやグリーンインフラの地域実装を推進するための冊子「ローカルなグリーンインフラの始め方」を刊行しました(図2)。電子版を地球研ウェブサイトで無料公開しています。

- Eco-DRRに関する教育プログラムの教材や指導者マニュアルなどを日本語翻訳版を、地球研ウェブサイトで無料公開しています。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

プロジェクトリーダー

吉田 丈人

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2015年度 (平成27) |

2016年度 (平成28) |

2017年度 (平成29) |

2018年度 (平成30) |

2019年度 (令和1) |

2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IS | FS | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | FR5 |