概要

「持続可能性(サステナビリティ)」。我々が、地球環境問題を論じるとき、常に筆頭に掲げてきたこの従来の概念は本当に有効なのでしょうか?総合地球環境学研究所(地球研)のクリストフ・ルプレヒト上級研究員らの研究チームは、これまでの「持続可能性」は、あくまでも人類のための偏狭な資源利用主義を基にした考え方であり、本来的な持続可能性の検討や分析をも制限してきたと考え、人類以外の生物種にも視野を広く拡大した、マルチスピーシーズ(複数種)の概念を取り入れた新しい考え方を提唱しました。持続可能性を考える際、マルチスピーシーズの概念を援用したアプローチは、都市計画や公衆衛生分野など、多くの分野に変革をもたらすと期待されます。

研究の背景

「持続可能性(サステナビリティ)」という用語・概念は、私たちの社会にも、急速に浸透してきました。また2015年の国連総会で採択された、SDGs (Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、国や自治体はもとより、企業にも課せられた課題であり、多くの企業が、SDGsに沿った取り組みをしていることを社会にアピールするようになりました。しかし、我々が地球環境問題を論じるとき、常に筆頭に掲げてきたこの従来の「持続可能性(サステナビリティ)」の概念は、本当に有効なのでしょうか?

目的と方法

そうした中、国際色豊かな19人の研究者からなる地球研を中心とした学際的チームが「グローバル・サステナビリティ」誌に掲載した論文”Multispecies Sustainability”は、その根本を問い直すものです。今まで我々は、人類のためのウェル・ビーイング(well-being、幸福・良き生)に焦点をあて、持続可能性を論じてきました。しかしそれはあくまで人類のための偏狭な資源利用主義であり、このことが逆に、持続可能性の概念や分析をも制限してきたのではないでしょうか。

この重大な欠陥を克服するために、研究チームが取り入れたのは、人類以外の生物種にも視野を広く拡大した、マルチスピーシーズ(複数種)の概念です。すなわち、人類だけでなくすべての生物のウェル・ビーイングとニーズは、本来、生態学的に複雑に相互にからみあい依存しあっていると考えるもので、本研究は、この根本を議論の外に置いて持続可能性を論じてきたことに一石を投じたと言えます。

研究の成果

マルチスピーシーズとは、近年多くの分野で注目されている概念で、動植物はもちろんのこと、マイクロバイオーム(微生物叢、ヒトの体に共生する微生物の総体)に至るまで、複数の生物種との共生を考えるものです。すでに都市の景観計画や「健康な都市のためのマイクロバイオーム・イニシアチブ Healthy Urban Microbiome Initiative (HUMI)」による取り組み※1など、幅広い分野に適用できる考え方であることが示唆されてきました。今回の研究ではさらに、マルチスピーシーズの民族誌研究や先住民研究、サイバネティックスの洞察を組み合わせ、先住民族に受け継がれてきた人間以外の生物との共存共栄的な考え方を導入した点が特徴です。これらに基づいて、研究チームは、下記のような6つの原則とマルチスピーシーズに基づく持続可能性の新しい概念を提言しました。

- マルチスピーシーズにおけるウェル・ビーイング:生態系においては、ある1つの生物種のみのニーズを満たすことは、そもそも不可能である。2つ以上の種(スピーシーズ)において、相互依存的にニーズが満たされていることが重要。

- マルチスピーシーズなステークホルダー:ある生物種のウェル・ビーイングは、その種をとりまく多種多様なステークホルダーの影響を受ける。常に人間をとりまくステークホルダーが何かを考える必要。

- 現代のニーズも満たし、将来のニーズも満たす能力の向上:人類のウェル・ビーイングは、決して他の生物種を犠牲にして成り立つものではない(ゼロサムゲームではない)。現代のニーズを満たすことを考える時、常に将来世代のニーズをも満たせるような方法・能力を考慮すべきである。

- 多様性の包括:マルチスピーシーズのウェル・ビーイングは複雑にからみあっており、トップダウンで制御しうるものではない。多様で常に変化し相互に依存しあうニーズが存在することを前提とした環境管理が必要である。すなわち効果的な管理には、地域の多様な関係者の参加が求められる。

- 運用上の自律性: マルチスピーシーズの利益を維持するには、各生物種の自律的な相互作用が、順調に継続する状況を提供する必要がある。先住民族の在来知には学ぶべきことが多い。

- マルチスピーシーズな未来予測:従来の人間側からみた未来予測は、他種の支配・搾取の上に成り立ってきた。しかし我々は、他の種から見た未来予測をもとり入れ、組みあわせ相互補完することで、将来的な共存共栄を考えることが必要である。

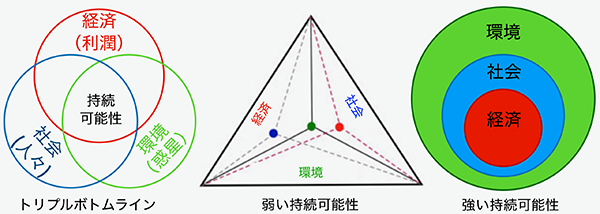

持続可能性の概念が、どのように可視化されてきたかを比較すると、本研究の特徴がよくわかります。先行研究においては、環境・社会・経済は、後者の2つが完全に前者に依存しているにもかかわらず、同等の重みを与えられています(図1)。これまで、「持続可能な開発」とは、「将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと」が条件とされてきました。しかしその「ニーズ」とはあくまで、人間主体のニーズであり、人間の周辺の環境システムに依存してきたものです。図中左側のTriple bottom line(トリプルボトムライン)とは、持続可能性の評価アプローチのひとつであり、人間活動を「環境」「経済」「社会」の側面から評価するものです。図中右側のStrong sustainability(強い持続可能性)※2と、中央のWeak Sustainability(弱い持続可能性)とは、環境経済学上の分類で、人工資本が自然資本に代替可能と考えるか否かが両者の違いとなります。

図1 従来の持続可能性の可視化モデル(Wu(2013)に基づく)。左から、持続可能性の評価アプローチのひとつ、Triple bottom line(トリプルボトムライン)、環境経済学上の分類のWeak Sustainability(弱い持続可能性)、Strong sustainability(強い持続可能性)

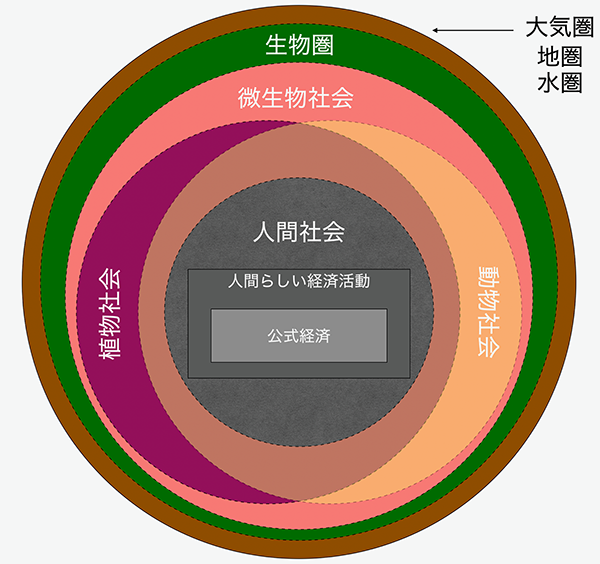

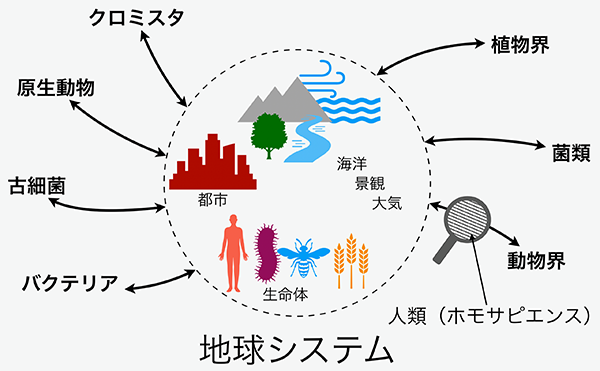

一方、対照的に、当チームによる概念モデルは、人間、動物、植物、微生物それぞれの社会の相互依存性に焦点を当て、入れ子状にしたり(図2)、地球のシステムを形作る景観、都市、生命体をとりまくマルチスピーシーズな生物群を描いたりしています(図3)。

気候変動、生物多様性の減少、マイクロプラスチック汚染など、地球規模の環境問題に対して、我々は未だ大きな進捗を果たせていません。これに対して、資本主義の諸問題を指摘し、脱成長を主張することは間違ってはいません。しかし根本的な変革には、適切な概念とツールが必要なのです。

図2 相互依存性に着目したマルチスピーシーズな持続可能性の可視化モデル。各要素はそれらを外包するものに依存し、かつ内容するものに影響を受ける。

図3 生態系の構成者を強調したマルチスピーシーズな持続可能性の可視化モデル。

持続可能性の新たな定義:マルシスピーシーズ・サステナビリティ。

現在のすべての生物種の、多様性・可変性・相互依存をみとめ、なおかつ互いの分かち難いニーズを満たしながら、すべての種の将来世代も、自らのニーズを満たす能力を高めることができることとする。

まとめと今後の展望

研究チームは、今回の自分たちの知見が、今後の研究と議論の出発点になることを期待しています。マルチスピーシーズな都市計画や、公衆衛生分野におけるマルチスピーシーズ概念の導入など、持続可能性を新たに考える際、マルチスピーシーズの概念を援用したアプローチは、多くの分野に変革をもたらすと考えています。

ルプレヒト研究員は「我々の研究は、先住民族の知識なしでは成り立ちませんでした。多くの模範となる行動(ベスト・プラクティス)は、先住民族に育まれ、伝統的な生態学的知識(在来知)の一部となって、今も息づいています。人間と他種生物との共存において、どの社会や文化が、最も優れた実績を重ねてきたかを考えてみてください」と述べています。

用語解説

※1 健康な都市のためのマイクロバイオーム・イニシアチブ(Healthy Urban Microbiome Initiative , HUMI)

複数の大学・研究機関の研究者らによる研究組織。各国の地方自治体・公衆衛生局と連携しながら、自然界におけるマイクロバイオーム(微生物叢)の調査および疫学的研究を行っており、その研究成果を、都市に暮らす人々の健康、都市の生物多様性、都市の緑地や都市計画にも還元することをめざしている。近年、様々な研究から、マイクロバイームが人間や他種生物の健康にも重要な役割を果たしていることが判明してきた。しかし都市は生物多様性が乏しく、人々が自然に親しむ機会も少ないため、多種多様なマイクロバイオームに日常的に触れる機会が少なくなりがちである。多様性に富むマイクロバイオームは、多様性に富む動植物のコミュニティに依存しており、こうした「生物多様性に富む生態系を都市の中に組み込むこと」が、都市における人間を含むマルシスピーシーズのウェル・ビーイング、持続可能性においても極めて重要となる。

※2 弱い持続性、強い持続性

弱い持続可能性は、仮に自然資本(自然環境・資源)が減少しても、技術発展などにより人工資本が増加すれば両者の総和は維持できるため(代替可能)、将来世代に不利益はないと考える。また、強い持続可能性は、自然資本から人工資本への代替には限界があるとし(枯渇的な資源や、永続的な経済成長は不可能)、自然資本を一定以上保つことが必要とする。しかしこの強い持続可能性の図が示す中央の「経済」は、いわゆる市場経済であり、他の経済活動が無視されている。それをとりまく「社会」も、あたかも人間社会が1つしかないような描かれ方で、人間社会の豊かな多様性や人間以外の社会組織の存在が欠落している。また「環境」も、人間以外の生物種を「他の」カテゴリーとして外側に配置しており、モデルとして問題がある。

論文情報

- 掲載誌名:

- 掲載日:

- 論文タイトル:

- 著者名:

- 主要著者:

- DOI:

問い合わせ先

総合地球環境学研究所 広報室 岡田 小枝子(おかだ さえこ)

email:  TEL 075-707-2450

TEL 075-707-2450

メディア情報

- SCIENMAG Science Magazine

- 日本の研究.com

- Phys.org

- KNOWLEDIA

- Ground News

- NEWS BREAK

- Keizai report.com

- Environment Analyst

2020年12月9日

2020年12月10日

2021年1月6日