特集4

プロジェクトリーダーに迫る!

自然と防災・減災が両立する社会をめざす

研究プロジェクト●人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災(Eco-DRR)の評価と社会実装

話し手●吉田丈人(准教授)+ 黄 琬惠(プロジェクト研究員)

聞き手●小林邦彦(プログラム研究員)

「自然の恵みと防災・減災が両立する地域社会」を実現する。この目標にむけて大学、研究機関、地方自治体、国、援助機関、企業などと協力した取り組みを、2018年の春からスタートしたのがEco-DRRプロジェクトだ。自然の恵み、生態系サービスの評価から保険会社との連携による社会実装までも見通す吉田プロジェクトリーダーと黄研究員に5年間の展望をうかがった

小林●プロジェクトを説明するさいに「グリーンインフラ」とよくお話しされていますが、どんな意味なのでしょうか。また、Eco-DRRとはどのような関係なのでしょうか。

吉田●じつは「グリーンインフラ」ということばは、「国土形成計画」や「環境基本計画」などさまざまな国の政策にも書かれるようになって、首相答弁でもつかわれています。

小林●大臣答弁ではなく、ですか。

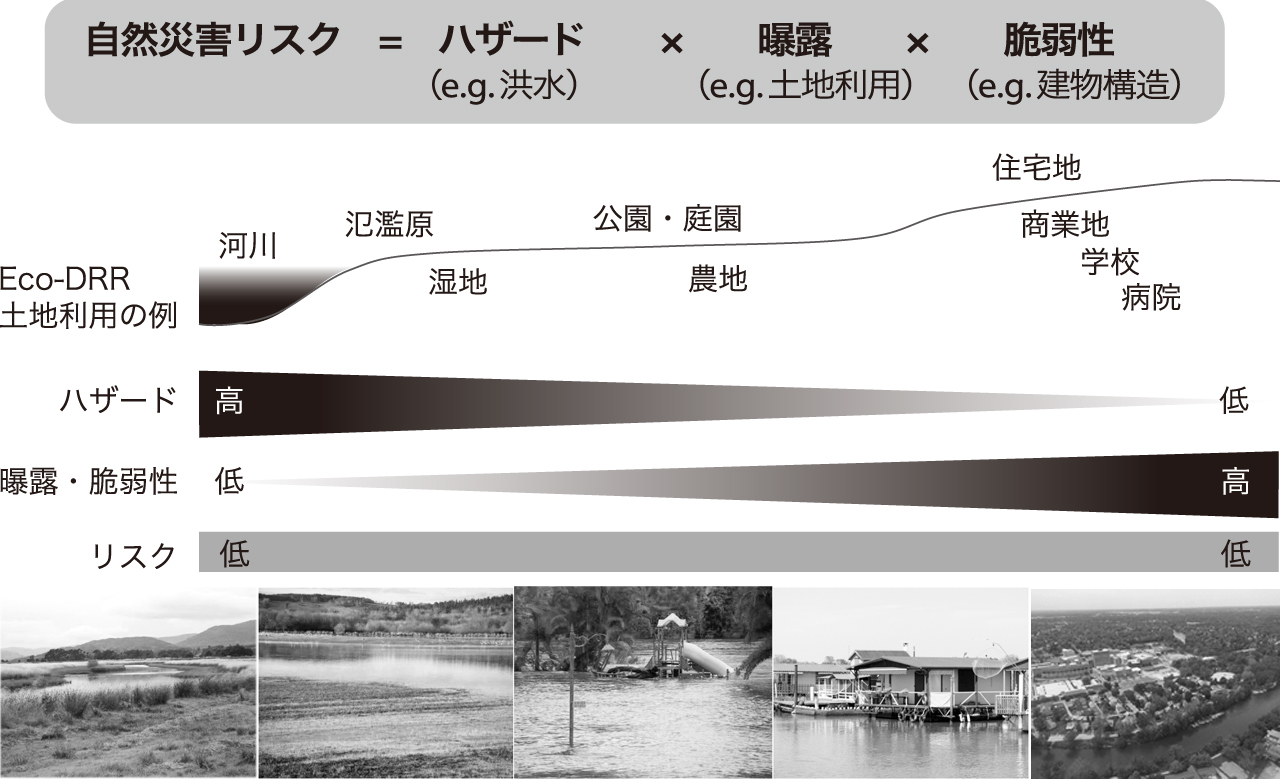

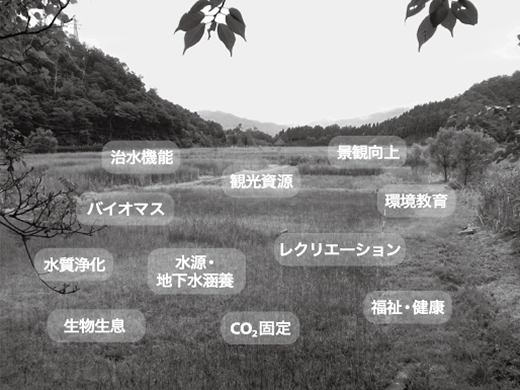

吉田●そう、数年前まで、どういう意味なのか、整理されていなかった。「環境基本計画」では、「自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制、防災・減災等)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めようとする考え方や手法」*とあります。国土強靱化アクションプランや社会資本整備重点計画にも書かれています。Eco-DRRは、グリーンインフラのなかでも、生態系の多様な働きと防災・減災の両立を求めるものです。

生態系の質的評価と土地利用のあり方

小林●「グリーンインフラ」とは、ようするに人間にも生態系にもやさしいインフラのあり方ですが、生態系は変化するもの。たとえば、森林には二酸化炭素の吸収効果がありますが、その効果の質的側面は森林または木ごとに異なると思います。グリーンインフラでは、その生態系の質的側面をどのように評価するのでしょうか。

吉田●まさに、その点がいちばんむずかしいところ。生態系サービスの評価は、現在、ダイナミックな評価にはなっておらず、ある時点のスナップショットの評価がほとんどです。最初の手法としては、ある土地利用に対して生態系サービスがこれだけ得られると計算して、それをそのままあてはめ、地図化することが考えられます。でも、そこによりくわしいプロセスを入れて評価することをEco-DRRプロジェクトでは試みている。その担い手が黄さんです。

小林●プロセスとはなにを意味しているのでしょうか。

吉田●たとえば、水がどうやって地面に浸み込むのか、どういう土壌なのか、といった自然界のプロセスがあります。それをプロジェクトが対象にする地域、たとえば、滋賀県のある地域の土壌や植生などをぜんぶ盛り込まないと計算できない。でも、それをゼロから研究するのはむずかしいので、他のフィールドでつかわれた計算方法をもちこんであてはめることを考えています。平均値の原単位ではなく、詳細なプロセスを組み込むことで、より正確に生態系サービスを評価できます。しかし、それはスナップショットでしかないので、森林植生や気候の変化によって、どのように生態系サービスが変化するかも考えないといけない。

小林●このような評価手法の構築を黄さんが進めるとのことですが、どのような研究をされてきたのですか。

黄●専門は農村計画で、土地利用を調査して、政策との関連でどう実態に即した政策を実現すべきかを研究していました。

小林●土地利用といえば、利用そのものだけでなく、土地所有権という問題も出てきます。所有者不明の土地が増えていると日本でも問題になっています。また、フィリピンでも土地所有権をもたない農家が利用しつづけているという問題が起きています。土地利用をめぐっては、むずかしい状況がつづいています。

黄●私が研究対象にしていた台湾とも似ている印象です。台湾のある地域に重金属を扱う工場が集中していて、排水していた。その地域は雨量に恵まれていなかったため、灌漑用水路と排水路が一つになっており、リサイクルのかたちで地域の農地を潤していました。かつては農地と民家のみの集落だったが、経済の発展によって工場が増えた結果、リサイクルされた灌漑水が汚染され、農用地の土壌汚染が発生しました。土地利用の変化によって発生した汚染問題といえます。

吉田●Eco-DRRプロジェクトでも、土地利用は重要なキーワードになっており、土地利用が変われば、災害リスクや生態系サービスも変わります。土地利用をどう捉えるのか、どのような土地利用が望ましいのかがいちばん大きな課題です。その手始めに、現在の土地利用が災害リスクや生態系サービスにどのような影響をおよぼしているのか、また、過去の土地利用の変遷をみることで、土地利用変化の影響を評価する予定です。

保険会社との連携で、情報発信を

小林●プロジェクトメンバーにJICA(独立行政法人国際協力機構)や保険会社の方が入っているのは、ほかのプロジェクトと比較すると一つの特徴かと思います。どのような狙いがあるのでしょうか。

吉田●JICAはグリーンインフラに関係の深いプロジェクトを海外で展開してきましたし、海外の方を招いた国際研修なども開いています。そこで、研究成果の社会実装という点で、日本の事例を海外に発信してもらうことを期待しています。

損害保険会社がプロジェクトに参画しているのは、彼らの事業にも関わっているためです。損害保険会社は、個人の資産が被災した場合に補償する。日本の場合は、火災保険に附帯して水害補償があり、洪水や土砂災害、高潮もカバーしています。こういった保険には損害額を全額補償するものもあります。保険の加入率は高いものの、損害保険会社からすると大きな事業にはなっていない。それは、地震にくらべると、水害が発生する空間スケールが狭いので、1件あたりの支払額は大きいけれども、補償の総額は地震保険ほどではないからです。

いっぽうで、グリーンインフラを国がつくる場合、費用がない。それに加えて、グリーンインフラには管理の問題が生じます。損害保険会社は保険だけでなく金融も事業にしていますし、2018年度は、国からではなく民間からどう資金を調達しグリーンインフラをつくるかという方向も研究したいです。管理費用もあわせて考えなければいけません。

生態系サービスの向上と防災・減災とをつなげる法制度を

吉田●保険から金融の話にも展開していますが、金融だけでなく法制度としても検討する必要性を感じます。とくに土地利用に関する法制度を、研究しなければならないと考えています。

小林●土地利用法制度といっても、森林法をはじめ、さまざまな法律がありますよね。

吉田●そう、森林法、農振法、都市計画法など、細分化された法律を横につなげるのは国土利用計画です。都道府県や市区町村で作成されている国土利用計画がありますが、Eco-DRRやグリーンインフラをどう戦略的に取り入れて活用するかも検討したい。

小林●土地利用計画も数年単位で変わりますが……。

吉田●全国計画が改定されるタイミングで都道府県も改定されることが多く、都道府県の国土利用計画にもグリーンインフラということばは盛り込まれ始めています。市区町村の国土利用計画では、より具体的な土地利用構想図がつくられることがありますが、そこにグリーンインフラを考慮できているものはほとんどありません。防災・減災の視点すら入っていないところもあります。市区町村は、いっぽうでハザードマップをつくっていますが、土地利用計画と充分に横につながっていない。それらを重ねて土地利用を考えることが重要なものの、充分に検討できていません。

小林●都道府県は国だけでなく市区町村との調整も担っているので、部局別にではなく、県としての役割を果たせるのかどうかがだいじになる。

吉田●滋賀県では流域治水を推進する部局でハザード情報の緻密なものがつくられています。ただ、この部局も問題意識はもっていて、災害時と平時のバランスをどうとるのかが課題です。そこに生態系サービスという平時の要素を加えることで、ハザードマップにさまざまな意味をもたせられればと考えています。防災・減災だけでなく、生態系サービスの向上にも貢献するハザードマップができれば、多面的なメリットが出てきます。それをきっかけに、環境にかかわる部局との連携を期待しています。滋賀県では流域治水を手がかりに社会実装をめざしていますが、福井県では自然環境行政を手がかりに対話を始めました。それぞれの地域で別のアプローチを採用して試行しています。

小林●さまざまな関係者と協働するにも、どこを入り口にするのかで、研究の進め方やその後の社会実装まで異なることも考えられますよね。

きょうはプロジェクトの方向性から社会実装の課題にまで多岐にわたるお話をありがとうございました。また機会を見計らって研究の進捗や各地域での活動の成果をお聞かせください。

〈2018年4月24日 京都市内にて〉

吉田プロジェクトHP

* 環境省「第五次環境基本計画」 2018年4月17日、p29

図1 生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)では、ハザードの高い場所での人間活動の曝露を小さくし、ハザードの低い場所でおもな人間活動を行なうことで、災害リスクを減らしつつ、生態系の豊かな恵みを利用できる

図2 湿地がもたらす多様な機能の例。生態系がもつ災害の抑制機能と多様な自然の恵みをうまく組みあわせて活用するのが、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)の特徴

研究対象地域の1つ、福井県三方五湖流域

吉田プロジェクトリーダーに質問する小林さん(右)

黄さん(左)、吉田さん(右)

よしだ・たけひと

専門は生態学・陸水学。実践プログラム1のEco-DRRプロジェクトでプロジェクトリーダーを務める。2017年から地球研と東京大学を兼務。

こう・えんけい

研究プロジェクト「人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災(Eco-DRR)の評価と社会実装」の研究員。専門は地域計画。京都大学での勤務を経て、2018年4月から地球研に在籍。

こばやし・くにひこ

実践プログラム2「多様な資源の公正な利用と管理」の研究員。専門は生物多様性条約を中心とした国際環境法。環境省、岐阜大学での勤務を経て、2017年4月から地球研に在籍。