所員紹介 私の考える地球環境問題と未来

「地球研のお宝」収蔵庫――地球研アーカイブズ

大谷通高(技術補佐員)

アーカイブは、意思決定、行動、記憶を記録する。アーカイブは世代から世代へ引き継がれる唯一無二にしてかけがえのない文化遺産である。

(「世界アーカイブ宣言」より)

私は2016年5月に研究基盤国際センター情報基盤部門の技術補佐員として採用され、「地球研アーカイブズ」と「機関リポジトリ」の運用を担当しています。

その業務は、大きく分けて3つあります。

仕事その1――研究成果物の収集

一つめは地球研の研究成果物の収集です。これは地球研の研究活動の成果物、たとえば刊行物や、発表資料、研究データ、画像、映像、チラシや書類など、いわば「地球研のお宝」をかき集めることです。

地球研では、毎月のように研究会やイベントが開催され、そのたびに成果物が生み出されています。そこに調査活動の記録や、論文や報告書などの執筆物、研究プロジェクトの運営記録などもあわせれば、それはもう日々無数に、ポコポコと、「地球研のお宝」が生み出されていることになります。

すべての「地球研のお宝」が、自然と私の手元に集まるなんていう夢のような現実は(かなしいかな)ありません。成果物の所在を割り出し、作成者や保有者に提供の協力を仰ぎますが、なかなか入手は困難です。それは、ひとえに成果物の提供が、提供者に大きな負担をかけるからです。提供者が成果物を届けるには、提供できる成果を選び、その本体情報(メタデータ)を整え、利用範囲を定めなければなりません。日々の業務や研究にくわえて、成果物を整えて届けるとなると、提供者の負担はかなりのものです。それを軽減するために、メタデータの記入フォーマットの提供や、著作権者に利用範囲の確認(著作権処理)をするのも私の仕事です。

仕事その2――研究成果物の記録

次の仕事は研究成果物の記録です。成果物の保存には、まず集めたものがどんなもので、その保管場所がどこなのかがわかるように「地球研アーカイブズ」(http://www.chikyu.ac.jp/rihn/archive_datebase/archive/index.html)に登録する必要があります。そうすれば、インターネット上で成果物の情報が調べられるようになります。

登録作業では、適切なメタデータの記入のほかに、関連する組織やイベント、資料の情報をリンクさせ、地球研の研究活動の履歴が垣間見えるように登録してゆきます。

この登録作業は、保管した成果物の情報を取得できるようにするためのものですが、いつ、だれが、どの研究プロジェクトが、どんな成果物を作成したのかを記録することでもあります。それは総合地球環境学の新たな研究シーズの発掘や研究の発展につなげる営みでもあります。

仕事その3――研究成果物の保存と展覧

登録を終えたらいよいよ保存とお披露目です。地球研には彩り豊かな研究成果があり、なかには一般の方の利用を想定したものもあります。こうした地球研の成果を保存し、多くの人が活用できるようにすることが、私の三つめの仕事です。それは「地球研のお宝」の保存と展覧といえます。

保存と展覧の場所は二つあります。一つは地球研にある図書室です。研究成果に現物がある場合、地球研の図書室や書庫に保管し、貸出・閲覧できるよう養生・配架します。

二つめはインターネットです。地球研アーカイブズに、電子データ化して公開できる成果を登録してゆきます。そうすれば、インターネット上で、いろんな人たちが地球研の研究成果を閲覧できるようになります。

なかでも選りすぐりの成果物は、目録機能を実装した「機関リポジトリ」(https://chikyu.repo.nii.ac.jp/)にも登録します。目録があれば地球研の研究成果の総体を一目で把握でき、地球研の研究活動を知らない人でも、お目当てのお宝を探し出せるようになります。

地球研アーカイブズがお宝なんでも収蔵庫であるのに対し、機関リポジトリはさしずめ選りすぐりのお宝を展示するギャラリーといえるでしょう。

こうした地球研アーカイブズの営みは、冒頭の「世界アーカイブ宣言」の一文にあるように、地球研の意思決定、行動、記憶を次世代につなぐもので、「地球研のお宝」を次のお宝の誕生に活かすためのものです。その意味でも、「地球研のお宝」を死蔵させず活用の道を開くことは、アーカイブの重要な仕事と考えています。そのことも踏まえて、業務に励みたいと思います。

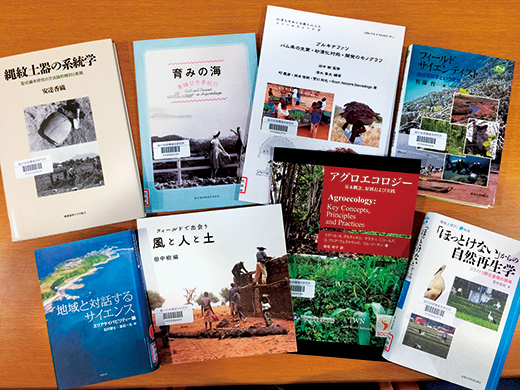

お宝紹介(2016年度の終了プロジェクトから)

■エリアケイパビリティープロジェクト(リーダー:石川智士)

研究書籍や報告書だけでなく、東南アジアの漁具や漁法を記したフィールドガイド、魚類学での魚の解剖や保管方法を記した各種マニュアル本のほかに、新種の魚類が記された魚図鑑、さらには写真を織り交ぜて東幡豆地域の過去・現在を紹介した書籍など、実業や研究に役立つ成果物だけでなく、地域観光に寄与する成果物も届けてくれました。しかも日英両方の言語に配慮した刊行物が多く、質量ともに充実したお宝でした。

■砂漠化プロジェクト(リーダー:田中 樹)

フィールド調査の報告書だけでなく、地球環境学の教材となりうる、世界の生業を写真付きでエッセイ調にわかりやすく解説した書籍や、調査地でのユニークな写真を集めたフォトエッセイ(電子書籍)も届けてくれました。

■小規模経済プロジェクト(リーダー:羽生淳子)

研究書籍のほかに、持続可能な農業を理念とするアグロエコロジーの英語本を和訳した報告書だけでなく、貴重な調査記録であるインタビューリストを届けていただき、地球研の次の研究シーズにつながる資料を提供してくれました。

■地域環境知プロジェクト(リーダー:佐藤 哲)

研究者が地域住民といっしょに当事者となって地域の自然環境問題に取り組むことを考察した書籍だけでなく、プロジェクトの研究資料や調査地をリスト化したデータを届けてくれました。

おおたに・みちたか

■略歴 2014年9月に立命館大学先端総合学術研究科博士(学術)取得、2015年7月から立命館大学ゲーム研究センター研究調査員として、文化庁のメディア芸術デジタルアーカイブ事業の一つ、デジタルゲームのアーカイブ事業にかかわる。2016年5月から研究基盤国際センター情報基盤部門技術補佐員。

■趣味 映像作品鑑賞、旅行、テレビゲーム

■最近気になること ソン・ガンホ、ハンドスピナー

■上司からのひとこと

関野 樹(地球研教授)

地球研アーカイブズは、次つぎに人が入れ替わる地球研にあって、多岐にわたる地球研の活動を記録した、まさに「記憶」ともいうべき存在です。このため、地球研アーカイブズの担当者は、過去から現在までの地球研の活動をだれよりも知る者となります。大谷君もご多分に漏れず、そうした頼れる存在になってきました。所内外を問わず、地球研アーカイブズとともに、大谷君の知識を活用していただければと思います。