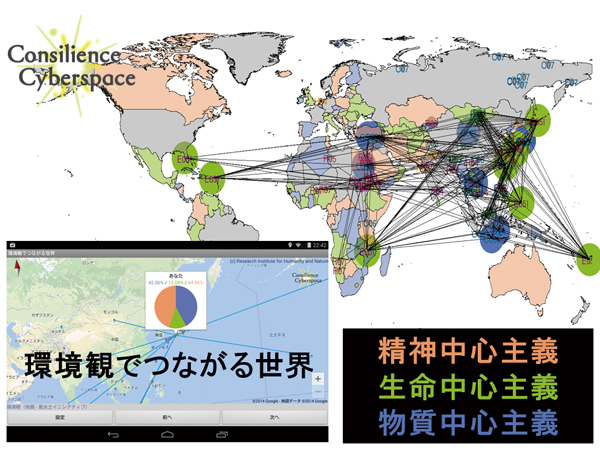

地球環境問題のステークホルダーは地球に暮らす私たちです。誰もが環境問題解決の方法や地球環境のあるべき姿に意見を述べ、意思決定に参加すべきだと認識しています。研究者が調査地域やステークホルダーを選ぶのではなく、誰もがステークホルダーとして地球研の研究成果や、さまざまな環境情報や価値観を認識することができるしくみが大切だと考えています。環境リスクに関する地球規模の環境情報を共有するだけでなく、価値の多様性を認め、個人個人の環境観が、民族・宗教・国家を超えてつながっていることを認識できるシステムの開発に着手しています。 本FSは、意思決定が困難かつ科学的予測の不確実性が大きい問題を対象とするpost-normal scienceに相当する研究です。テーマとなる化学汚染は、生態系と人類への深刻な脅威であり、Global Catastrophic Risk(地球規模巨大災害リスク;GCR)のようなリスク研究のみならず、レジリアンス論を発展させたPlanetary Boundaries( 地球の限界;PBs)の一項目となる地球環境問題のひとつです。本FSでは、GCRとPBsを統合した「人間ー自然系の限界リスク(BRIHN)」を中心概念として研究を進めます。

私たちが開発するシステムを用いて、「化学汚染が深刻でも、ステークホルダーの関心が低い地域(「科学情報受容体」の地域格差)」や「個人の利他行為・環境活動が世界につながり問題解決を促すしくみ(「善意のシステム化」仮説)」などを検証・解析・可視化することにより、クラウドのリスク認識を改め、環境リテラシーの向上と新しい地球環境観の形成を促して「穏やかな地球環境運動」を励起することで、地球環境問題の解決に役立てると考えています。