2025.02.18

研究ニュース

生態系の複雑さを測る指標「iTP」

琵琶湖流域でダイナミックな変動を捉える!

海洋研究開発機構の石川尚人主任研究員と神戸大学内海域環境教育研究センターの奥田昇教授らのグループは、総合地球環境学研究所による共同研究プロジェクトにおいて、生物間の複雑な捕食・被食関係を簡便に示すことができる「統合的栄養位置(iTP)」を推定する手法を河川生態系に適用し、琵琶湖流域の多地点観測調査により、iTPがダイナミックに変動することを明らかにしました。

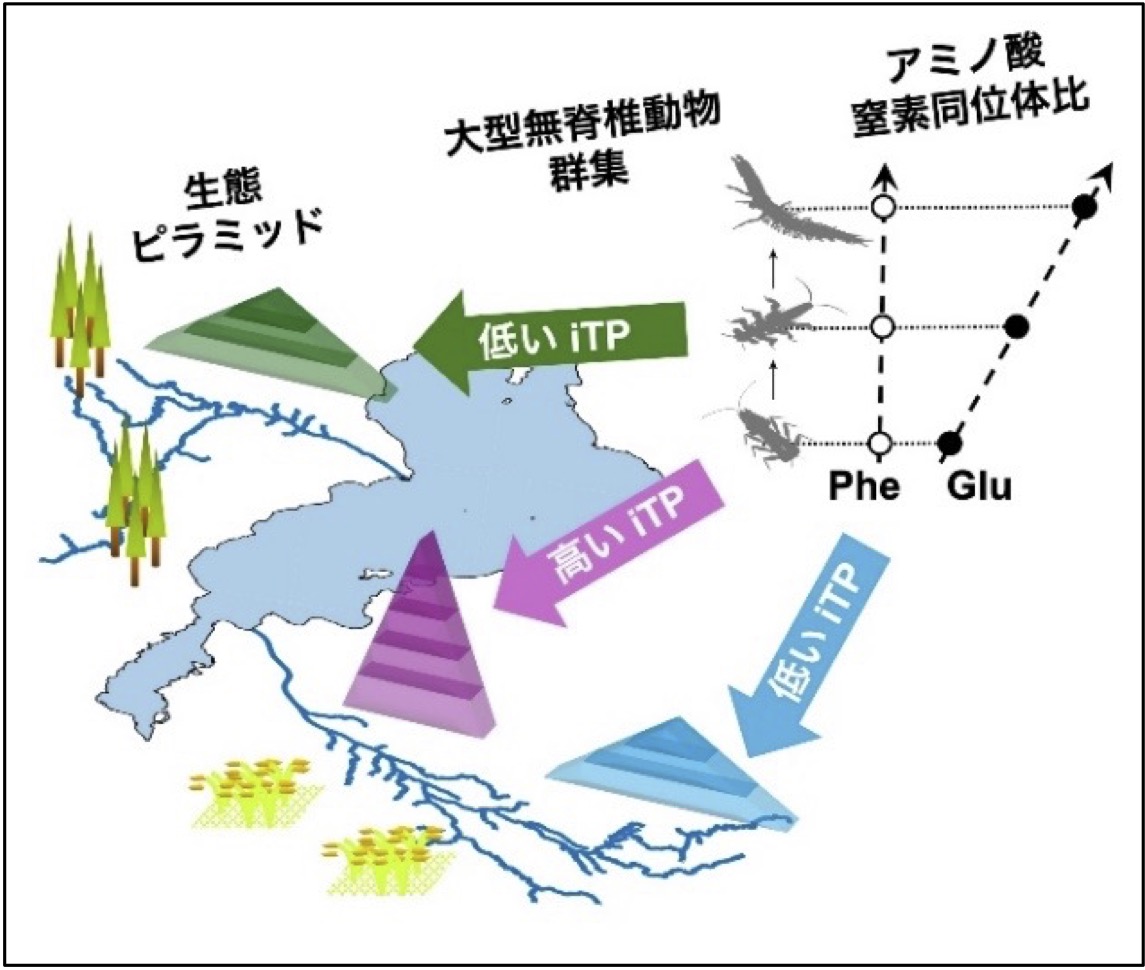

植物が生産した有機物は食物網を通じて高次捕食者まで転送されますが、iTPは、生物に含まれるアミノ酸の窒素同位体比を分析することで、そこに至る平均的な捕食・被食回数を知ることができ、生態ピラミッドの形状を表す指標として生態系の構造と機能を理解するのに役立ちます[1]。これまで、河川と海洋において、iTPは生物多様性と相関することが報告されていましたが[2,3]、今回、琵琶湖流域の多地点観測調査により、iTPが異なる河川間や季節間で顕著に変動することを明らかにしました(図1)。今後、陸域や水域の様々な生態系から知見を集積することで生態系の構造と機能を評価するツールとしてiTPの有用性が高まると期待されます。

この研究成果は、1月3日に『Progress in Earth and Planetary Science』に掲載されました。

図1:琵琶湖流域河川の大型無脊椎動物群集のアミノ酸(グルタミン酸:Gluとフェニルアラニン:Phe)の窒素安定同位体比(δ15N)から統合的栄養位置(integrated Trophic Position: iTP)を推定した。iTPは生態ピラミッドの形状を表す。

図1:琵琶湖流域河川の大型無脊椎動物群集のアミノ酸(グルタミン酸:Gluとフェニルアラニン:Phe)の窒素安定同位体比(δ15N)から統合的栄養位置(integrated Trophic Position: iTP)を推定した。iTPは生態ピラミッドの形状を表す。

ポイント

- 生物群集のバイオマス(生物量)に含まれるアミノ酸の窒素同位体比を分析することによって、その群集全体の平均的な栄養位置を表す統合的栄養位置(iTP)を推定することができる。

- 従来、生態系の生産機能を評価するためにバイオマスが用いられていたが、iTPは野外の複雑な生態系におけるバイオマスの栄養転送を表す指標として、その有用性が注目されている。

- 琵琶湖流域で土地利用様式の異なる河川間や同一河川の異なる季節間でiTPを比較したところ、ダイナミックに変動することが明らかとなった。

研究の背景

生物多様性と生態系機能※1の関係を解明することは、今日まで生態学の中心的なテーマとみなされてきました。しかし、複数の栄養段階から成る現実の生態系において、多様な生物が織りなす複雑な捕食・被食関係を通じて実現されるエネルギーの流れを測定することは挑戦的な課題です。研究グループは、これまでの研究で、生物群集のバイオマスに含まれるアミノ酸の窒素同位体比※2を測定することによって、食物網におけるすべての生物の栄養位置をバイオマスで加重平均した、統合的栄養位置(iTP)※3を推定する手法を確立しました。また、河川と海洋の生態系において、iTPが生物多様性と相関関係にあることを報告してきました。しかし、iTPを用いた研究事例は限られており、どの程度、この指標に一般性があるか検証されていませんでした。今回、本手法を琵琶湖流域の河川生態系の多地点観測調査に適用することによって、iTPの時空間パターンを調べました。

研究の内容

本研究は、河川の底生大型無脊椎動物群集のiTPの時空間的な変動を明らかにし、得られた結果を先行研究の結果と比較することで、iTPの生態系指標としての有効性を示すことを目的としました。琵琶湖に流入する大規模河川の野洲川と安曇川において、底生大型無脊椎動物群集を採集し(図2)、そのバイオマスのアミノ酸(グルタミン酸:Gluとフェニルアラニン:Phe)の窒素安定同位体比に基づいて生態ピラミッドの形状を表す[1]iTPを推定しました。解析の結果、食物網の上位の捕食者まで効率よくエネルギーが転送される「タワー型」の形状から、効率はよくないものの土台がしっかり安定した「山型」の形状まで、生態ピラミッドはダイナミックに変化することがわかりました。また、本研究による河川の底生無脊椎動物群集とこれまでに報告された他の生態系における動物群集の事例間でiTPの変動幅に違いがみられなかったことから、iTPが生態系の違いを問わず、エネルギー転送を推定するツールとして有効であると示唆されました。本研究は、iTPを用いることで、人間活動に伴う生物多様性の変化を生態系の構造の複雑さや機能の変化として簡便に捉えられる可能性を示しました。

図2:河川で採集された底生大型無脊椎動物の写真

図2:河川で採集された底生大型無脊椎動物の写真

今後の展開

iTPの研究は緒に就いたばかりであり、その時空間変動をもたらすメカニズムは十分に理解されていません。今後、陸域・水域を問わず、様々な生態系を対象にiTPと生態環境要因に関する知見を集積することによって、生態系の構造や機能を評価するツールとしてiTPの有用性が高まると期待されます。

用語解説

※1 生物多様性と生態系機能:

生物多様性と生態系機能の関係を解明するために、従来の研究では、生態系の生産機能の指標としてバイオマス(生物量)が用いられてきました。しかし、バイオマスは捕食・被食関係を通して指数関数的に減衰するため、異なる栄養段階に属する生物のバイオマスを単純に比較することができません。多様な生物が複雑な栄養関係を織りなす現実の生態系において、その生産機能を評価するには、生物群集全体の栄養位置を知ることが必要です。

※2 アミノ酸窒素同位体比:

生物体を構成するアミノ酸は、体内で合成できないもの(必須アミノ酸)と合成できるもの(非必須アミノ酸)に分けられます。前者に属するフェニルアラニン(Phe)は代謝過程で同位体分別がほとんど生じないのに対して、後者に属するグルタミン酸(Glu)では大きな同位体分別が生じることを利用して、動物の栄養位置を推定することができます。

※3 統合的栄養位置(integrated Trophic Position: iTP):

食物網におけるすべての生物の栄養位置(Trophic Position: TP)をバイオマスで加重平均したものを統合的栄養位置(integrated TP: iTP)とよびます。iTPは、捕食・被食関係を通じてバイオマスが上位の栄養段階に転送(捕食者に同化)される平均回数を反映するため、現実の複雑な生態系における生産機能を表す指標として注目されています。

謝辞

本研究は、総合地球環境学研究所の「栄養循環プロジェクト」(D06‑14200119)および科学研究費助成事業(18H02513, 22K19857, 24K03074)の支援を受けて実施しました。

論文情報

【タイトル】

“Spatiotemporal variations in integrated trophic positions of stream macroinvertebrate communities”

【著者】

Naoto F. Ishikawa, Yoshitoshi Uehara, Takuya Ishida, Tohru Ikeya, Satoshi Asano, Chia‑Ying Ko, Tomoya Iwata, Ichiro Tayasu, Naohiko Ohkouchi and Noboru Okuda

【掲載誌】

Progress in Earth and Planetary Science

【DOI】

10.1186/s40645-024-00671-6

参考文献

[1]

Ishikawa, N.F., Takashima, A., Maruoka, H., and Kondoh, M. (2024) Integrated trophic position as a proxy for food-web complexity. Methods in Ecology and Evolution, 15(1), 164-177.

JAMSTECプレスリリース2023年12月6日:

生物多様性と食物網構造をつなぐ新指標を発見―iTPによる革新的な生態系観測にむけて― https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20231206/

[2]

Ishikawa, N.F., Tadokoro, K., Matsubayashi, J., and Ohkouchi, N. (2023) Biomass pyramids of marine mesozooplankton communities as inferred from their integrated trophic positions. Ecosystems, 26, 217-231. doi:10.1007/s10021-022-00753-w.

[3]

Ishikawa, N.F., Chikaraishi, Y., Ohkouchi, N., Murakami, A.R., Tayasu, I., Togashi, H., Okano, J., Sakai, Y., Iwata, T., Kondoh, M., and Okuda, N. (2017) Integrated trophic position decreases in more diverse communities of stream food webs. Scientific Reports, 7:2130. doi:10.1038/s41598-017-02155-8.

問い合わせ先

< 報道担当 >

■国立大学法人 神戸大学 総務部広報課

TEL:078-803-5106 E-mail:ppr-kouhoushitsu[at]office.kobe-u.ac.jp

■国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部報道室

TEL:045-778-5690 E-mail:press[at]jamstec.go.jp

■大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 広報室

TEL:075-707-2128 E-mail:kikaku[at]chikyu.ac.jp

[at]を@へ変更してください。