2024.08.09

トピックス

【開催報告】第86回地球研市民セミナー・サプライチェーンプロジェクト

食べものの足跡をたどると、生きものたちへの影響が見えてきた。

2024年4月29日(月・祝)、東京都江東区にある日本科学未来館 3階コ・スタジオにて「第86回地球研市民セミナー・サプライチェーンプロジェクト『食べものの足跡をたどると、生きものたちへの影響が見えてきた。』」を開催しました。

本イベントでは、2024年度にプロジェクト期間を終えた サプライチェーンプロジェクト の農業と生物多様性保全に関わる研究を中心に紹介し、食と環境問題について来場者の皆さんと考える対話型展示とトークセッションを行いました。

食べものの足跡をたどってみよう!

対話型展示では、参加者はまず、23品目の食べもの・飲みものリストから、好きな食材を1つ選び、リストにシールを貼りました。米、牛肉、とり肉、フルーツ、コーヒーなど食材に多くの票が集まっていました。

パネル1:23品目の食べもの・飲みものリスト

パネル1:23品目の食べもの・飲みものリスト

好きな食材を1つ選び、リストにシールをはる参加者の様子

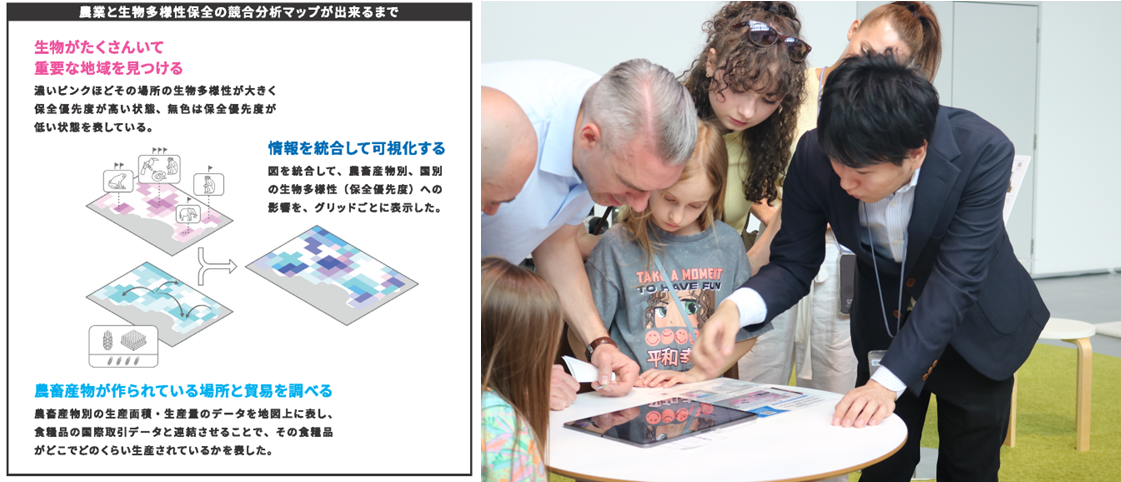

次に、プロジェクトで開発した、農作物の生産と消費による生物多様性への影響を地図化したツール「Spatial Footprint」のウェブサイトを使って、自分たちが選んだ食材がどの土地の生物多様性にどのくらい影響を与えているかを調べました。このツールは、生物種の目撃情報等のデータベースから推定した「生物多様性の保全優先度」と、農作物別の生産面積・生産量と貿易のデータベースから得られた、ある農畜産物がどこでどのくらい生産されているかという「土地利用の割合」を地図上に重ね合わせて表示しています。つまり、Spatial Footprintを用いることで、ある国で消費されている食べものが、生産された土地の生物多様性にどれだけ影響を与えているのかを知ることができます。

参加者らは、自分が選んだ食材のマップについて、保全優先度が高く、土地利用の割合も高い場所、つまり本来生物多様性を守るべき場所で多くの作物が育てられている“ホットスポット”を探し、世界地図パネルにシールを貼りました。

.png) パネル2:日本の消費と生物多様性保全ホットスポットマップ

パネル2:日本の消費と生物多様性保全ホットスポットマップ

自分の選んだ食材について、生きものたちに特に悪い影響を与えている場所にシールを貼る参加者

最後に、今回の体験から得られた気づきや疑問を、付箋を用いて他の来場者や研究者と共有することで、これからの食生活について研究者と対話するきっかけとしました。

「地図を見て感じたことや、地図をつくった研究者に聞いてみたいことは?」という問いに対しては、「これを食べれば地球に優しい!って意外と少ない……」「生産地は知っていたけど、知らないところで生物多様性に大きな影響を与えているとは知らなかったので、もっとそういう話を広めてほしい」「土地利用の少ない地域では農作業も難しいのでは?」などの感想や疑問が集まりました。

.png) Spatial Footprintを囲んで対話する参加者、研究者、科学コミュニケーター

Spatial Footprintを囲んで対話する参加者、研究者、科学コミュニケーター

また、「では、これからどんな食生活をすればいいんだろう?」という問いに対しては、「食べ物をそまつにしない」「動物が育つ場所、食べものをつくる、育てる場所をしっかり区切って育てていく」「消費者である私は“食べない”以外にできることがあるのだろうか、難しい……」などの意見が集まり、ツールを制作したサプライチェーンプロジェクトのリーダー金本 圭一朗准教授と参加者の間で対話が広がっていました。

.png) パネル3:地図を見て感じたことや、地図をつくった研究者に聞いてみたいことは?

パネル3:地図を見て感じたことや、地図をつくった研究者に聞いてみたいことは?

パネル4:では、これからどんな食生活をすればいいんだろう?

について対話する参加者と研究者、科学コミュニケーター

こちらの体験には約250名の方にご参加いただきました。

環境と私たちにやさしいごはんって?

13:15-14:00、15:15-16:00には、同会場にてトークセッションを行い、サプライチェーンプロジェクトのリーダー金本 圭一朗准教授が研究の背景や詳細を紹介し、日本科学未来館の科学コミュニケーターの平井 元康さんとグルラジ マラヴィカさんがファシリテーターを務めました。各回30名程度の方にご参加いただきました。

.png) トークセッションの様子

トークセッションの様子

最初に参加者らはワークシートを用い、自身の普段の食事について、品目別の重さの割合をふりかえって記入した後、金本准教授から、温暖化・気候変動と食べものの関連性、また生物多様性の損失の問題との違いについて説明がありました。作物を生産する際、どの場所で育てても温室効果ガス排出量はほとんど同じであるのに対し、生物多様性への影響はより生きものが多い場所で深刻となり、生物多様性と食べものの関連を見る際は、どの場所で生産するかという点が非常に重要になります。

そこで、実際にSpatial Footprintのウェブサイトを表示させながら、いくつかの食材について解説しました。例えば、日本で消費されている小麦についてみてみると、生産量の多いオーストラリアで生物多様性への影響が比較的大きいのに対し、生物多様性への影響が比較的小さいアメリカ中西部でも同様に多く生産されているということが分かります。また、コーヒーは基本的に、生きものが多く生物多様性のホットスポットとよばれる熱帯地域で生産されているため、生物多様性に比較的悪影響を与えていることが分かります。

最後に、これからどのように環境によいごはんを実現していくか、ファシリテーターと金本准教授が話し合いました。実は、最初に用いたワークシートには、科学者が示した「健康にも環境にも良い理想のごはん」が書かれていました。日本の平均的なごはんは、理想のごはんに比べて、野菜・フルーツ・ナッツ・豆類が足りていない、米・パンなどの穀物を食べ過ぎている、生物多様性のホットスポットで作られたコーヒー・ココアを多く輸入しているなどの課題があります。どこまで理想のごはんを達成すればよいのか、だれが取り組むのか、というファシリテーターからの疑問に対し金本准教授は、「自分自身も毎日理想どおり取り組むことは難しいが、ある程度の幅をもって最終的に理想の達成を目指すことが重要。また、産地を選べる場合は選ぶことも重要で、基本的には熱帯地域で生産された作物は生物多様性への影響が大きいことを認識しておくことなども大切」と述べました。また、生産する側の視点で言うと、「生物多様性への影響が少ない場所でよりたくさんの作物をつくるよう移行できるのが理想」ということです。しかし、すぐに土地を移行できるとは限らないので、今回の研究で明らかになったデータを用いながら、企業、行政、消費者や生産者、住民を含む様々な立場の人と議論していくことが重要です。

今回のイベントでは、食べものの生産と生物多様性の影響を可視化するツールを開発した研究者と、そのツールを体験した消費者が対話しながら、環境と私たちにやさしいごはんについて考えました。当日のトークセッションの動画は地球研YouTubeチャンネルで公開しています。

アーカイブ映像

第86回地球研市民セミナー・サプライチェーンプロジェクト「食べものの足跡をたどると、生きものたちへの影響が見えてきた。」(Youtubeで見る)

Spatial Footprint

今回イベントに用いたツールは下記よりアクセスいただけます。

・農業と生物多様性保全の競合分析マップ

https://agriculture.spatialfootprint.com/biodiversity/ja/

・マップの使い方(PDF)

また、下記のページから、その他の環境フットプリントに関するツールもご覧いただけます。

・環境フットプリントを地図上に見える化

https://www.spatialfootprint.com/ja