2022.06.07

研究ニュース

オマーンの山麓峡谷で約4000年前の乾燥期に人類が洞穴を利用していた証拠を発見 ~謎多いアラビア半島南東部内陸部での人類の生活の一端が明らかに~

【発表の概要】

地球規模の気候変動の影響を受け、乾燥地域が広がり、人類の大きな脅威となっています。そうした乾燥地域での人々の生活がどう変遷してきたのか、気候変動対策を探るうえでも重要になっています。総合地球環境学研究所でも、過去にそうした視点でインダス文明が栄えた地域で調査を行ってきました。

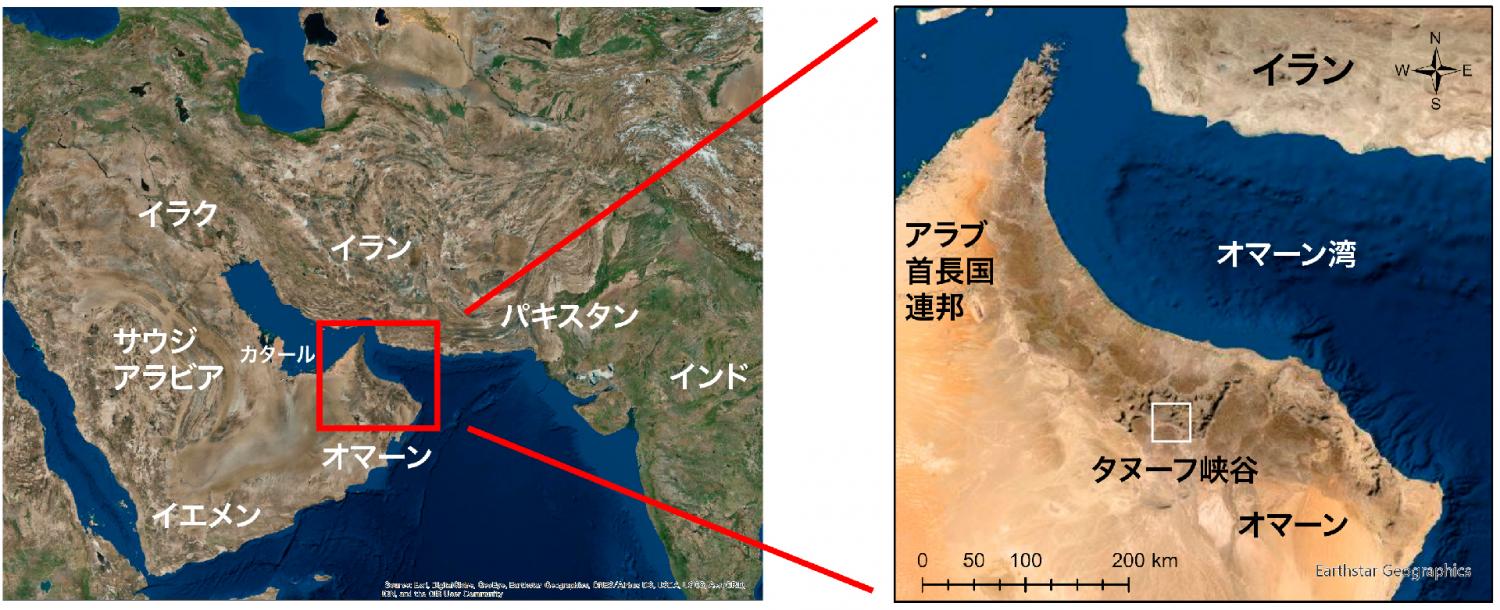

インダス文明ならびにメソポタミア文明が栄えた頃、アラビア半島南東部は銅の産地として知られ、両文明が展開された地域と盛んに交流していました。今回、東京大学総合研究博物館の三木健裕特任助教、地球研の近藤康久准教授、黒沼太一外来研究員(日本学術振興会特別研究員)、名古屋大学の北川浩之教授の研究グループは、オマーンのハジャル山脈の南麓にあるタヌーフ峡谷(図1)の発掘調査を2016年から数次にわたって行ってきました。同峡谷はハジャル山脈有数の水源地で、同グループはその一角に人類が活動した痕跡のある「ムガーラ・アル=キャフ洞穴」を発見しました。洞穴を発掘すると、表土からすぐ下の堆積から土器と炭化したナツメヤシ種子が多数出土しました。土器は形状や特徴から約4000年前の「ワーディー・スーク文化」※1 期(紀元前2000~1600年)のものであることが判明しました。ナツメヤシは放射性炭素年代測定法※2 によって、およそ4000~3600年前と特定され、土器とほぼ同じ時期のものであることがわかりました。これまでアラビア半島の沿岸部から80 Km以上離れた内陸部で、この時期に人類が活動した痕跡である土器や食物などの資料が一緒にみつかることは多くありませんでした。

4200年前より古い時代に遡ると、アラビア半島南東部は、アラビア海からのモンスーンの影響で今よりも多くの降雨があり、地下水を利用してナツメヤシが栽培され、定住的な生活が営まれていました。しかし、4200年前以降、気候変動によって乾燥化が進むと定住生活が衰退し、内陸部ではヤギなどを牧畜する遊動的な生活が主流となりました。この時期の内陸部で人類がどういった活動をしていたのか、手がかりや痕跡はなく、今回、人類が内陸の乾燥地域でどのような生活を送っていたのか、その一端を示す貴重なデータを示すことができました。

図1 アラビア半島南東部にあるタヌーフ峡谷の位置

図1 アラビア半島南東部にあるタヌーフ峡谷の位置

【研究の背景】

紀元前3300年頃に西アジアの肥沃なチグリス・ユーフラテス川流域(現在のイラク周辺)で興ったメソポタミア文明と、紀元前2600年から1900年にかけてパキスタンを流れるインダス川流域で栄えたインダス文明。両文明の中間に位置するアラビア南東部(現在のアラブ首長国連邦とオマーン周辺)では、大陸のプレートに海洋のプレートが乗り上げて、海底のマントルが地表に露出した「オフィオライト」が見られ、その中に銅鉱が存在します。そのため、4000年前(紀元前2000年)以前からすでに銅の産地として知られ、両文明が展開された地域と交流を深めていました。オマーン湾に面した沿岸部と内陸部は、乾燥地にありながらも比較的湿潤な気候で、ナツメヤシを栽培し、定住生活が行われ、「ウンム・アン=ナール文化」※3 が栄えました。

しかし、4200年前の地球規模の乾燥化「4.2Kイベント」※4 によって定住生活が崩れだし、4000年前以降の「ワーディー・スーク文化」の時代になると遊動的な生活が多くなったとされています。海洋資源が豊富な沿岸部は定住生活が継続されていましたが、沿岸から50~100km離れた内陸部、アラブ首長国連邦からオマーン北東部にかけて東西に走るハジャル山脈の山麓や峡谷では、土器、食物などの当時の生活を知る手がかりが遺跡から一緒に見つかる事例が少なく、生活実態がよくわかっていませんでした。

【研究の目的】

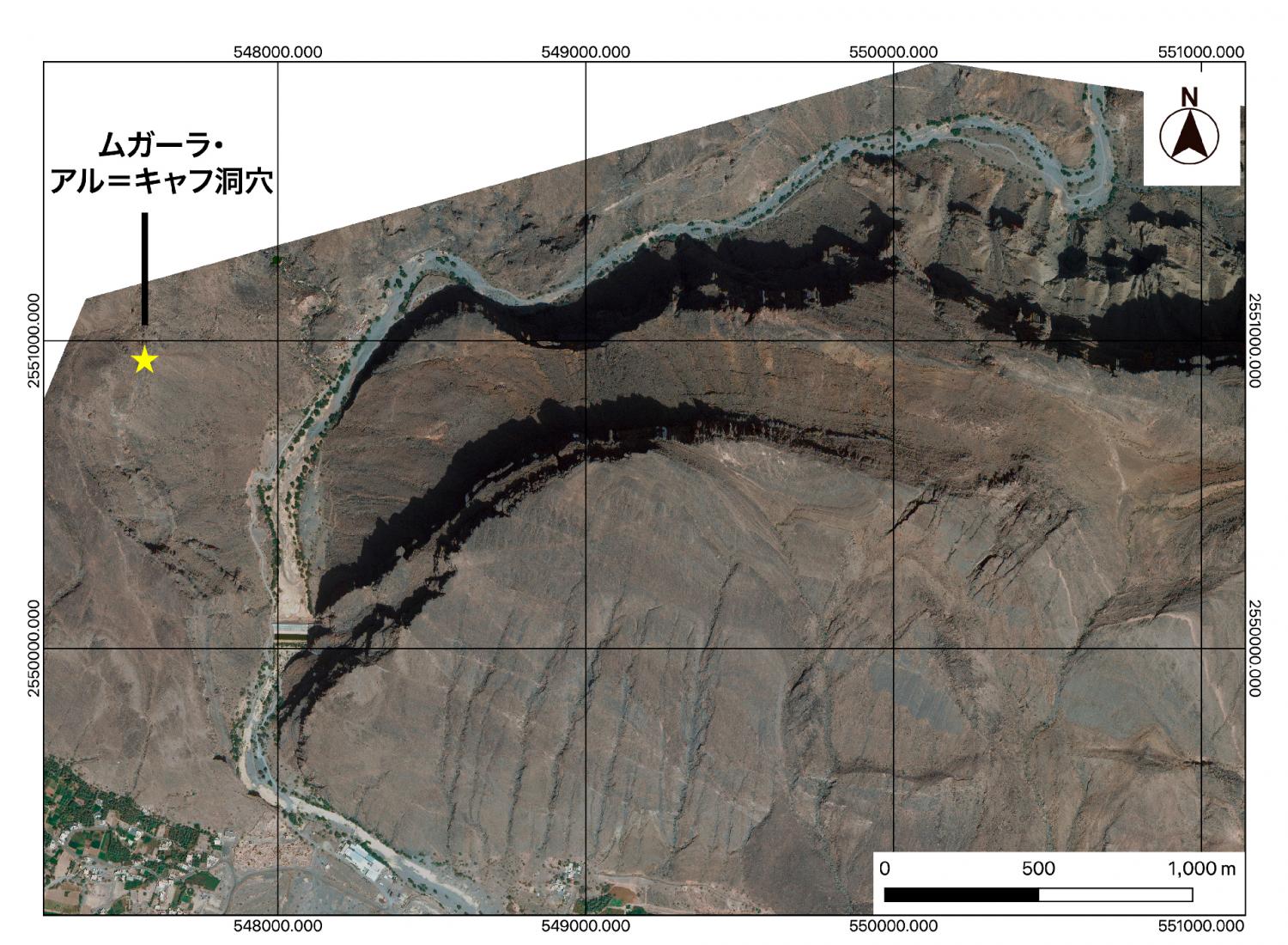

そこで、研究グループは、2016年からオマーン内陸部(沿岸から80 km)のタヌーフ峡谷を探索し、そうした時期に人類が利用していたとみられる「ムガーラ・アル=キャフ洞穴」(図2および図3)を発見し、2019年から20年にかけて、洞穴内を発掘した(図4)。そして生活実態を示す考古資料の探索と年代測定を行い、定住生活が衰退したワーディー・スーク文化の時期に、なんのために洞穴を利用したのか、その目的を探りました。

図2 タヌーフ峡谷の地図とムガーラ・アル=キャフ洞穴の位置

図2 タヌーフ峡谷の地図とムガーラ・アル=キャフ洞穴の位置

©DigitalGlobe, Inc., NTT DATA Corporation.

図3 ムガーラ・アル=キャフ洞穴

図3 ムガーラ・アル=キャフ洞穴

図4 ムガーラ・アル=キャフ洞穴の発掘風景

図4 ムガーラ・アル=キャフ洞穴の発掘風景

【研究の方法】

ムガーラ・アル=キャフ洞穴は標高865 m、下を流れる河床から230 mの急峻な崖を上った中腹にあります。石灰岩でできており、洞穴の入り口は三角形で幅は8 m、高さは5 m、洞穴の奥は壁が崩落しており、奥行きは15 mほどしかなく、傾斜していました。入口の数十m上部に大きな穴が開いており、鍾乳洞のような大きな洞穴だった可能性があります。

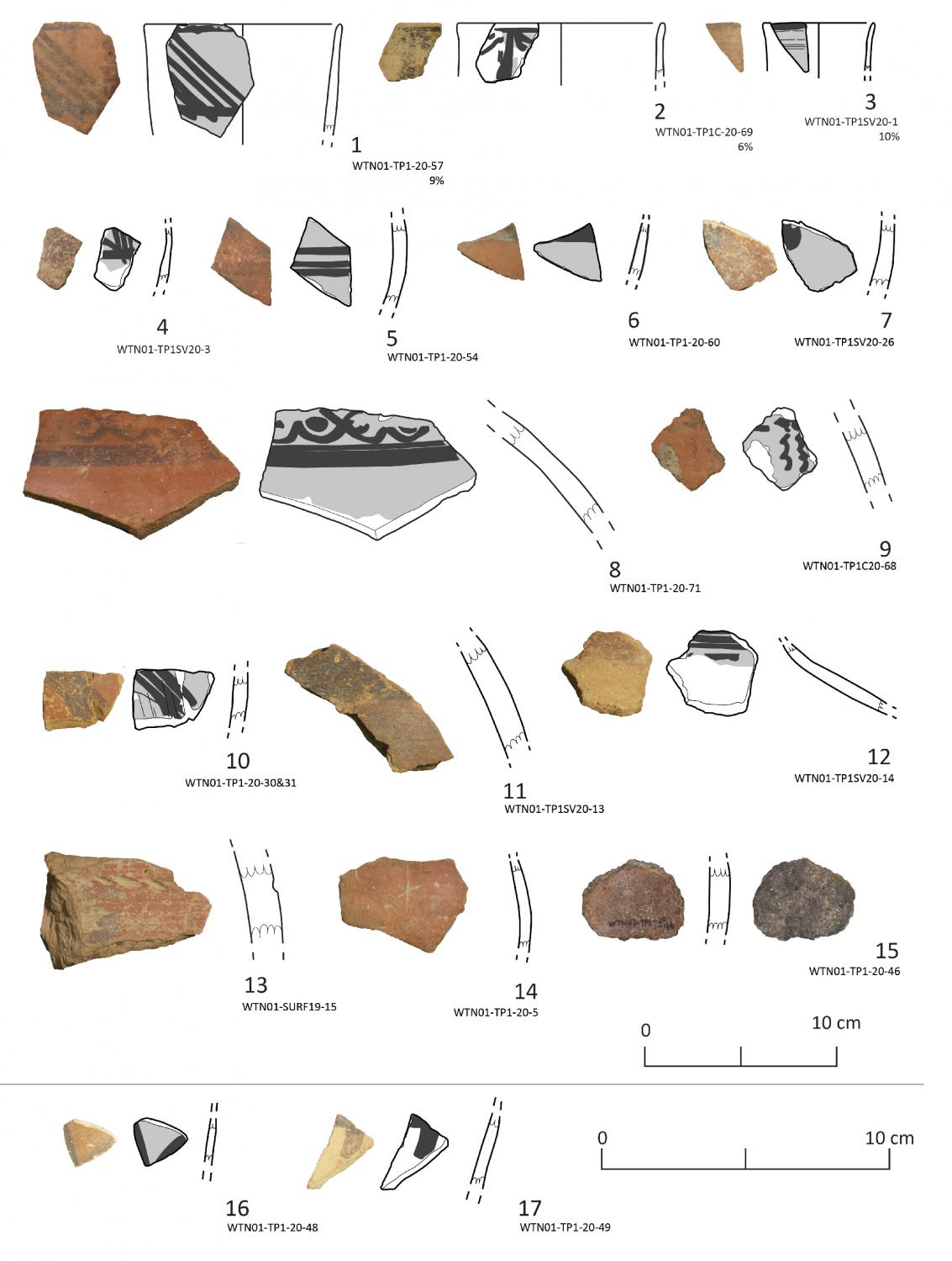

研究グループは、生活実態の痕跡を示す考古資料を得るため、2 m × 2 mの発掘区(エリア)を設定し、岩盤まで掘り下げ、掘り出した土砂をふるいにかけました。微小な出土物を残らず分類し整理したところ、主に土器が出土し(図5)、他の遺跡から出土した土器と形状や文様などを比較して洞穴を利用した人類について探る材料としました。さらに、出土した食物など炭化した有機物の年代を測定し、人類が洞穴を利用した時期を特定しました。

図5 ムガーラ・アル=キャフ洞穴から出土した土器

図5 ムガーラ・アル=キャフ洞穴から出土した土器

【研究の経過や成果】

発掘の結果、表層から70 cmほどで岩盤に到達しました。洞穴の堆積は、表層から順にⅠa層、Ⅰb層、Ⅱ層に分類されました。一番上のⅠa層からは図5に示した数々の土器が、さらに特に下層を中心に炭化したナツメヤシの種子が多数見つかりました(図6)。土器の中には、高さ100 cm、口径20 cmに達する巨大な壺の破片もありました。

図6 ムガーラ・アル=キャフ洞穴から出土した炭化したナツメヤシの種子

図6 ムガーラ・アル=キャフ洞穴から出土した炭化したナツメヤシの種子

土器は赤地に黒色の顔料で波線、幾何学文様などが描かれていたことから、4000~3600年前のワーディー・スーク文化期の土器であることが確認されました。また、炭化したナツメヤシについて放射性炭素年代測定を行ったところ、4000~3600年前との測定値が得られ、土器とほぼ同じ年代であることがわかりました。

さらに洞穴から出土した土器の器形組成を詳細に分析し、同じ時代と見られる遺跡から見つかった土器と比較しました。その結果、定住せずに遊動的に住居を転々とする人々が利用した遺跡での器形組成と似ていたことがわかり、洞穴を利用した人々も遊動的な生活を営んでいたと推察されました。

掘り進めていく中でナツメヤシの種子は断続的に出土しました。このことは人類が一定期間ここに滞在したか、頻繁に洞穴に出入りし、ここでナツメヤシの実を食べていたことを示すと考えられました。なお、ナツメヤシはどこから運ばれてきたか、現時点ではわかっておらず、沿岸部のナツメヤシを栽培する村落と交易し、入手した可能性もあると研究グループは考えています。

Ⅰaの下部にあるⅠb層からは、ワーディー・スーク期の土器も見つかりましたが、焼土も確認され、火を使った炉跡と考えられました。焼土中の炭化物の年代を測定した結果、主に5000年前から4500年前の、紀元前3千年紀前半のものと同定され、ワーディー・スーク文化期より前の「ハフィート期」と考えられました。この時期に特徴的な土器は見つかりませんでしたが、この時期に関しては人々が洞穴に一時的に立ち寄って、火を使っていたことが確認されました。なお、Ⅱ層からは人類の活動を示す出土品は発見されませんでした。

【まとめと今後の展望】

今回の研究を通じて、以下の点が明らかになりました。

こうした成果は、気候変動で乾燥化が進む状況下で、当時の人々が地理的な条件にどのように対応して、生活していたかを探る一助となるだけでなく、今後オマーン内陸部で、気候変動の影響で乾燥化が進む中で持続可能な生活基盤をどう整えていくか、を考えることにも役立ちます。

ただ今回の成果だけでは、洞穴を利用した明確な理由は不明でした。研究チームは今後、洞窟内の別の発掘区を設定し、発掘をさらに進め、他地区での堆積の状況、出土品の観察、分析を行うことで、こうした謎の解明に取り組む予定です。

なお、先述したように、地球研は、2007年度から2011年度にかけて「環境変化とインダス文明」というプロジェクトを実施し、気候変動による乾燥化の進行によってインダス文明が衰退し、分散化したことを明らかにしています。今回の研究対象となった、ワーディー・スーク文化期は、インダス文明が栄えた流域において、文明が小地域に分散化した時期に一致します。こうした研究をさらに進めることで、地球規模の気候変動が生活様式などにどう影響を及ぼすか考察するのに役立つと期待できます。

【謝辞】

本研究は、オマーン国遺産観光省から許可と支援をいただき進めることができました。JSPS科研費(JP16H06410、JP17K13572、JP20J16074、JP21H00605)の助成のほか、平和中島財団アジア地域重点研究助成を受けて実施された成果の一部です。

【論文情報】

掲載誌名: Arabian Archaeology and Epigraphy

誌面/オンライン掲載日: 2022年5月31日(オンライン)

論文タイトル: Cave occupations in Southeastern Arabia in the second millennium BCE: Excavation at Mugharat al‐Kahf, North‐Central Oman

著者名: Takehiro Miki(三木健裕),Taichi Kuronuma(黒沼太一),Hiroyuki Kitagawa(北川浩之),Yasuhisa Kondo(近藤康久)

メインで研究を行った研究者の名前、職名、所属: 三木健裕、特任助教、東京大学総合研究博物館;近藤康久、准教授、総合地球環境学研究所

DOI: https://doi.org/10.1111/aae.12210

【用語解説】

※1 ワーディー・スーク文化

オマーン国で見つかったワーディー・スーク遺跡を基準(指標)とした物質文化。紀元前2000年~1600年前にアラビア半島南東部で栄えた。前期青銅器時代の「ウンム・アン=ナール文化」を次ぎ、後期青銅器時代の文化に受け継がれた。この時期の葬送文化は多様で、西部では集団墓が主体的な一方で、東部では個人墓が主流になる(図7)。

図7 ワーディー・スーク文化に特徴的な楕円形の個人墓

図7 ワーディー・スーク文化に特徴的な楕円形の個人墓

※2 放射性炭素年代測定法

地球上に存在する生物(有機物)を構成する炭素(炭素12、原子番号6、質量数12)には、放射性同位体の炭素13,炭素14が存在するが、炭素14は、自然界において1兆個に1個と存在割合が一定であることが知られる。時間が経過すると、この炭素14は崩壊し、量が減少していく。半減期は5730年で、どのくらい炭素14が減少したかを測定することで、年代を特定することができる。

※3 ウンム・アン=ナール文化

アラブ首長国連邦で見つかったウンム・アン=ナール遺跡を基準(指標)とする考古学文化。紀元前2700~2000年にアラビア半島南東部で栄え、ワーディー・スーク文化に先んじる。土器、石製容器のほか、青銅器を使っていた。円筒形の墓に数十人以上の遺体を埋葬することが特徴の葬送文化を有した(図8)。

図8 ウンム・アン=ナール文化の特徴的な円筒墓

図8 ウンム・アン=ナール文化の特徴的な円筒墓

※4 4.2Kイベント

約4200年前に地球規模で起きた気候変動。乾燥化が進み、メソポタミア文明、インダス文明など世界の文明の衰退につながったとされる。日本においても、縄文時代最大の三内丸山遺跡(青森県)がある地域は、この気候変動の影響を受け、同地の文明が衰退した可能性がある。温暖湿潤な気候から乾燥・寒冷化が進み、食糧などが得にくくなったとみられる。

【取材申し込み及び問合せ先】

総合地球環境学研究所(地球研)

広報室 岡田、中大路

Email:

Tel: 075-707-2450/070-2179-2130

【メディア掲載情報】

2022年6月13日

SCIENMAG

Cave findings explain a shift in lifestyle in ancient times