2022.09.29

研究ニュース

「成長」優先から脱した、持続可能な食農システム構築への新たな提言

~京都から発信する地球規模の環境、経済、社会問題解決に向けた青写真~

総合地球環境学研究所

愛媛大学

【概要】

人間の活動による地球温暖化など異常気象、環境破壊、大量消費、南北格差など環境、経済、社会の数々の問題を解消し、持続可能な暮らしを実現するため、総合地球科学研究所(地球研)は多様な研究を進めています。食と農の新たなシステムの再構築も不可欠として、各地での地元の人々と協働した実践を含め、多くの研究に取り組んできました。2021年までの5年間、超学際的な研究手法で、ポスト成長社会に適した小規模な食農システム※1の提案、未来の食のあり方を生産者や研究者、政策決定者が話し合うネットワーク構築などを行った「FEASTプロジェクト」※2などはその代表的な取り組みの一つです。

こうした取り組みを背景に、FEASTプロジェクトを中心とした研究チームは、経済成長優先で、搾取などによって格差を助長するなど、人間にもやさしくなく、生態系をむしばむ現在の食農システムは持続可能ではないとして、新たな食農システムのモデルを提案し、「Nature Sustainability」(2022年8月4日号)に研究論文(Perspective論文※3)として発表しました。「『ポスト成長社会』のための持続可能な食農システム」と題したもので、学際的な研究を進める32人の研究者が、2021年に地球研で開催された国際ジンポジウムで研究成果を発表・議論し、未来の持続可能な食農システムのあり方に関する斬新な見解をまとめた課題設定(解決)型論文です。当プロジェクトの食農システム構築に関する研究の集大成で、世界の政策決定者、アグリビジネスや食品企業、生産者、消費者、流通業者、研究者などに向け改革を迫る、画期的な食農システムの青写真となっています。

【研究の目的】

現在の世界の食農システムは、経済成長に固執するあまり、人間や動物を搾取し、生態系をむしばみ、化石燃料に依存し、農作物生産から食卓に上る食品まで少数の多国籍企業に支配されている側面があります。それは貧困格差、環境破壊など多くの犠牲の上に成り立ち、「不適切な食品」が大量に生産され、流通しているのが現状です。こうしたシステムは、決して持続可能ではありません。新たな持続可能な食農システム構築の必要性を世界に向け発信し、成長主導型の食農システムの見直しに向け、議論のたたき台にすることを目指しています。

【研究手法】

最近注目されるアグロエコロジー(農業生態学)※4、地理学、持続可能性科学、農村社会学、人類学、エコロジー経済学などを専門とする食農システムの研究者が、世界各地で成長にとらわれず実践されている、地産地消の小規模農業、家庭菜園、都市近郊農業、有機農業、食品共同組合(生協)などの具体例、成果報告や世界の研究論文を引用しています。所得の高い国、低い国にかかわらず成果を上げている事例を挙げながら、ポスト成長期の食農システムのあり方、未来像をまとめました。適切な食農システムが、健全な地域社会、生態系、経済基盤の安定化などにいかに大切であるかということに重点を置いています。

【研究成果】

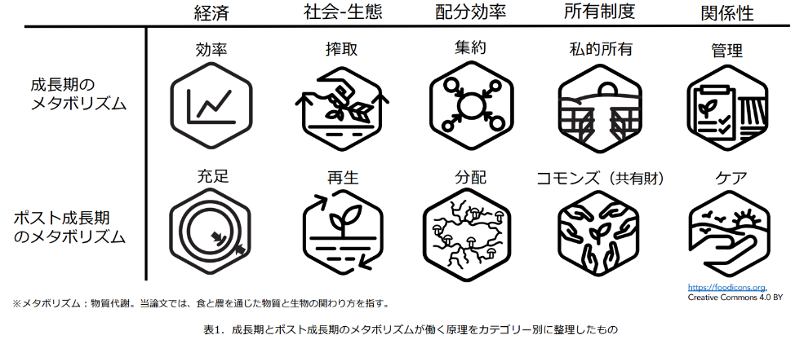

図1 成長期とポスト成長期における食農システムと物質と生物の関係

図1 成長期とポスト成長期における食農システムと物質と生物の関係

食農システムは生産、流通、貿易、消費、管理、政策など極めて多岐の分野に渡り、生態系や生命、物質循環などに深く関わっています。そのため食農を通じた物質と生物との関わりを、たえず変化しながら機能している生命体の代謝の仕組みになぞらえてメタボリズム(物質代謝)と呼び、研究チームは、新しい食農システムの構築に当たって、成長期とポスト成長期のメタボリズムの違いを5つ(経済、社会・生態、配分効率、所有制度、関係性)のカテゴリー(図1)に分けて整理し、解説しました。5つの原則を、ひとつずつ簡単に見てみましょう。

第一は経済面。成長期は効率性を重視するのに対し、ポスト成長期で大事なのは「充足」。足るを知ることです。

第二は社会・生態面。成長期においては搾取が前提とされてきました。貧困国から富裕国への搾取、多国籍大企業による労働の搾取、環境資源の搾取などが考えられます。これに対しポスト成長期は、「再生」が前提です。再生可能な形での循環を目指すということです。

第三は配分効率。成長期は、世界各地に分散する農作物などを、少数の大消費地の富裕国に集約するのが最適とされていました。しかしポスト成長期は、地産地消、近郊農業などを想定した公正な「分配」が必要です。

第四は所有形態。成長期は私的所有で、富める国の多国籍企業など限られた集団が一手に食料や資源を所有する構図が作られてきました。これに対し、ポスト成長期は「コモンズ」(共有財)、つまり食料や資源をすべての人の共有財産とするという考え方です。

最後、第五の原則は関係性。成長期は、管理つまり主従の関係ですが、ポスト成長期は、お互いが助け合うことを大切にする「ケア」が重視される形になります。

つまり、「充足」「再生」「分配」「コモンズ(共有財)」「ケア」が、ポスト成長期の食農システムの鍵となるわけです。この視点で見ると、新たにわかったことは次の通りです。

① 経済成長と利潤最大化を目的に設計された今までの食農システムは、環境、農村、社会、人々の健康に、良い影響を与えてこなかった。

② 学問・研究的にも、従来の持続可能性科学の根底には経済成長の論理があり、経済成長を前提に生産性の向上・ハイテクイノベーション・個人の行動変容といった狭い解決策にとらわれていた。

③ 負の結果をもたらしていた「成長パラダイム」を超える新たな解決策を進めるためには、経済成長を際限なく追い続ける従来のアプローチを再考しなくてはならない。ポスト成長期にふさわしい、新たな枠組み作りが必要である。

④ そのためには、適切な食農システムこそが、健全な地域社会、エコロジー、経済の基盤となる。それが、持続可能な社会構築につながる。

⑤ 世界を見渡すと、ポスト成長期にふさわしい食農システムがすでに確立され、上記の5つの原則がうまく機能している事例は、数多くある。こうした好事例から私たちは学び、他地域に展開していく必要がある。

⑥ その実例として、地域の自立を支える多様で地域に根ざした小規模農家、食品協同組合(生協)、家庭菜園、オルタナティブな小売業者などの役割は大きい。

以上の考察から、研究チームは、新たな食農システムを下記のように提案しました。

① 食料生産

アグロエコロジー的農法と、家庭菜園をとり入れることで、生物多様性を高め、肥沃な土壌を維持し、社会的・生態学的ショックに対してもシステムのレジリエンス(回復力)を向上させることができる。アグロエコロジーのキーワードは「小農」で、自然と調和し、作物、土壌、受粉を媒介する昆虫などとの複雑な関係維持に関わることができる。効率的に水と土地を使用し、高い収量を生み出す高生産性につながっている。小農の一形態である家庭菜園は日本でも行われているが、東欧で人気があり、ハンガリーでは国民の36%、チェコで40%、ポーランドでは54%が関わっている。家庭菜園では、市場での交換より、市民同士の交換という比重が多い。キューバでは、ここ数十年、化石燃料の高騰を受け、家庭菜園が急速に広がっている。こうした家庭菜園、近郊の小農は、都市の景観をよくし、コミュニティの構築、人々や動物たちの健全な生活環境の改善、健康とよい暮らし(ウェルビーイング)につながっている。

② フードビジネスとファイナンス

地域に根ざしたビジネスモデル-利潤最大化の動機を持たない協同組合や公益法人などは、食物は共有のものとして、食料生産に必要な資源の持続可能的利用を重視しており、環境と公共の場における、健康とよい暮らし(ウェルビーイング)を優先させることが可能となる。

こうした地域に根差した小規模なフードビジネスを拡大するには、資金が必要となる。その資金を集める手法としては、クラウドファンディングやエシカル金融(社会貢献度が高い小規模団体や企業に積極的に融資を行う銀行など)、信用組合、インパクト投資家(財務的リターンに加えて、社会的・環境的インパクトを生み出す投資)等のオルタナティブな手法によるものが有効となる。

③ 食文化

食のナラティブ(言い伝え)は、ケアする文化を創り出す。多様な生命を大事にする姿勢、例えば微生物の有効利用、食事、肉体的・精神的な健康と暮らしは、適切な食農システムによって手に入れることができる。食べ物が我々のところに届くまでのプロセスが、小規模農家、家庭菜園などによって、より身近になることで、私たちは、食べ物を単なる商品ではなく共有財産「コモンズ」としてとらえ、食農システムに従事する人々を大切にする感謝の文化を醸成することが可能となる。生態学的知見を含んだ伝統的な言い伝えなど、在来知に根付いた食文化、地域共同体も大切である。

④ フードシステムのガバナンス

どのように作物を作り、それを食卓に届けるか、食農システムのガバナンス、政策決定は重要である。現行のガバナンスは、農業・食料経済・公衆衛生・教育・開発計画などの複数の部局に分かれており、この縦割り制度が適切な食農システム構築の障害となることが多い。これらを橋渡しする組織や活動が必要。例えば欧米のフードポリシー・カウンシル(FPC:食を「てこ」として地域の問題解決をはかる総合的な食農政策の協議体)は、新しいガバナンス形態の一例で、多様な官民のステークホルダーによって構成され、食関連の施策を行う複数の部局を横断的に活動し、政策提言を行っている。FEASTプロジェクトも、その活動の一環として、京都における日本版FPCである「食と農の未来会議・京都」の設立をサポートした。

【まとめと展望】

人間と他の生物が生存し続けられる地球を維持するためには、既存の食農システムを変えていく必要があります。食農システムから何を学び、教えていくか、そのためには研究者や教育者が、まず食農システムを変革させようとする意識改革が不可欠です。その意味でも世界各地で実践されている、ポスト成長期をにらんだ食農システムの理解は極めて重要です。ニュージーランドの効率のよい灌漑システム、米国アリゾナ州、メキシコで広がる小規模コーヒー園の取り組みなど、当論文で紹介されている実践は、存在している事例のごく一部であり、各地の小農によるこうした取り組みをしっかりと学習し、試行錯誤を続けていく必要があります。持続可能な社会を実現するには、成長神話にとらわれない新たなパラダイム転換、オルタナティブな解決策の模索と実践が求められています。そのためにも教育者、研究者の役割は大きくなっています。

【用語解説】

※1 食農システム

Agrifood system。食料の生産、加工、輸送、消費、廃棄に関わる一連の活動のこと。

※2 FEASTプロジェクト

総合地球環境学研究所が、「持続可能な食の消費と精算を実現するライフワールドの構築―食農体系の転換に向けて」(Lifeworld of Sustainable Consumption and Production : Agrifood Systems in Transition)をテーマに、2016年から始め2021年に完了した実践プロジェクト。国内(京都府、秋田県、長野県)のほか、タイ、ブータン、中国の主要都市を拠点に、食の生産、流通の構造把握をし、生活や健康につながる、食農システムの望ましいあり方を研究した。地球環境への負荷を軽減する意味で、地産地消の重要性、それを後押しする政策の必要性を訴えた。FEASTは「ごちそう」の意味。プロジェクトを受けて、持続可能な食農システム構築を支援する一般社団法人「FEAST」が設立された。

※3 Perspective

学術論文には、調査、実験などを踏まえた原著論文(Article)、編集者の依頼で過去の研究を総括する総説論文(Review)、速報的なレター(Letter)がある。これに対し、あるテーマにおいて新しい見解を述べるのが「Perspective」である。最新の展開や将来の方向性に重点を置く、レンジの広い見解で、独自のデータを混ぜながら展開することもある。

※4アグロエコロジー

Agroecology 。生態系と調和した農業・農法、およびその原則・理念に基づいた実践・学問分野・運動を指す。農地および周辺環境の、多様な種同士の相互作用を効果的に利用することで、化学農薬・肥料などに頼らずとも、土壌の品質、植物の健康、作物の生産性を向上させることができるとする。単一品種を大量に栽培する大規模で集約的な農業(モノカルチャー)が、生態系や社会にもたらした弊害を指摘し、地域の環境に適した多様な(伝統)農法・在来知・小規模多品目生産の有効性を、科学的に実証していくことにも特徴がある。

【論文情報】

雑誌名:Nature Sustainability, 2022年8月4日

オンライン版:URL:https://www.nature.com/articles/s41893-022-00933-5

DOI:10.1038/s41893-022-00933-5.

論文題目:Sustainable Agrifood Systems for a Post-Growth World

日本語訳:「ポスト成長社会」のための持続可能な食農システム

論文著者: †共同筆頭著者

†スティーブン・マックグリービー(Steven R. McGreevy トゥウェンテ大学, 総合地球環境学研究所 兼任)

†クリストフ・ルプレヒト(Christoph D. D. Rupprecht 愛媛大学)

†ダニエル・ナイルズ(Daniel Niles 総合地球環境学研究所)

†アルニム・ウィーク(Arnim Wiek アリゾナ州立大)

マックグリービーら筆頭著者は、総合地球環境学研究所(地球研)のFEASTプロジェクト(2016-2020年度)のリーダーであり、本論文の著者チームは、2021年地球研国際シンポジウム「Transitioning Cultures of Everyday Food Consumption and Production: Stories from a Post-growth Future(日々の食の消費と生産の文化を変える:ポスト成長期の未来からの物語)」の際に、FEASTプロジェクトの研究メンバーを中心に結成された。

そのほかの共同著者は以下のとおり。

Michael Carolan, Giorgos Kallis, Kanang Kantamaturapoj, Astrid Mangnus, Petr Jehlička, Oliver Taherzadeh, Marlyne Sahakian, Ilan Chabay, Ashley Colby, Jose Luis Vivero Pol, Rajat Chaudhuri, Maximilian Spiegelberg, Mai Kobayashi, Bálint Balázs, Kazuaki Tsuchiya, Clara Nicholls, Keiko Tanaka, Joost Vervoort, Motoki Akitsu, Hein Mallee, Kazuhiko Ota, Rika Shinkai, Ashlesha Khadse, Norie Tamura, Ken-ichi Abe, Miguel Altieri, Yo-Ichiro Sato, Masashi Tachikawa

(32名)

【本件に関する問い合わせ先】

総合地球環境学研究所(地球研) 広報室 岡田、中大路

Email: kikaku[at]chikyu.ac.jp *[at]を@に変更して下さい。

Tel: 075-707-2450/070-2179-2130

(広報関係に関すること)

愛媛大学総務部広報課

E-mail: koho[at]stu.ehime-u.ac.jp *[at]を@に変更して下さい。

Tel: 089-927-9022

【掲載情報】

2022年10月14日(金)科学新聞4面