- その他

金沢大学古代文明・文化資源学研究所公開講演会

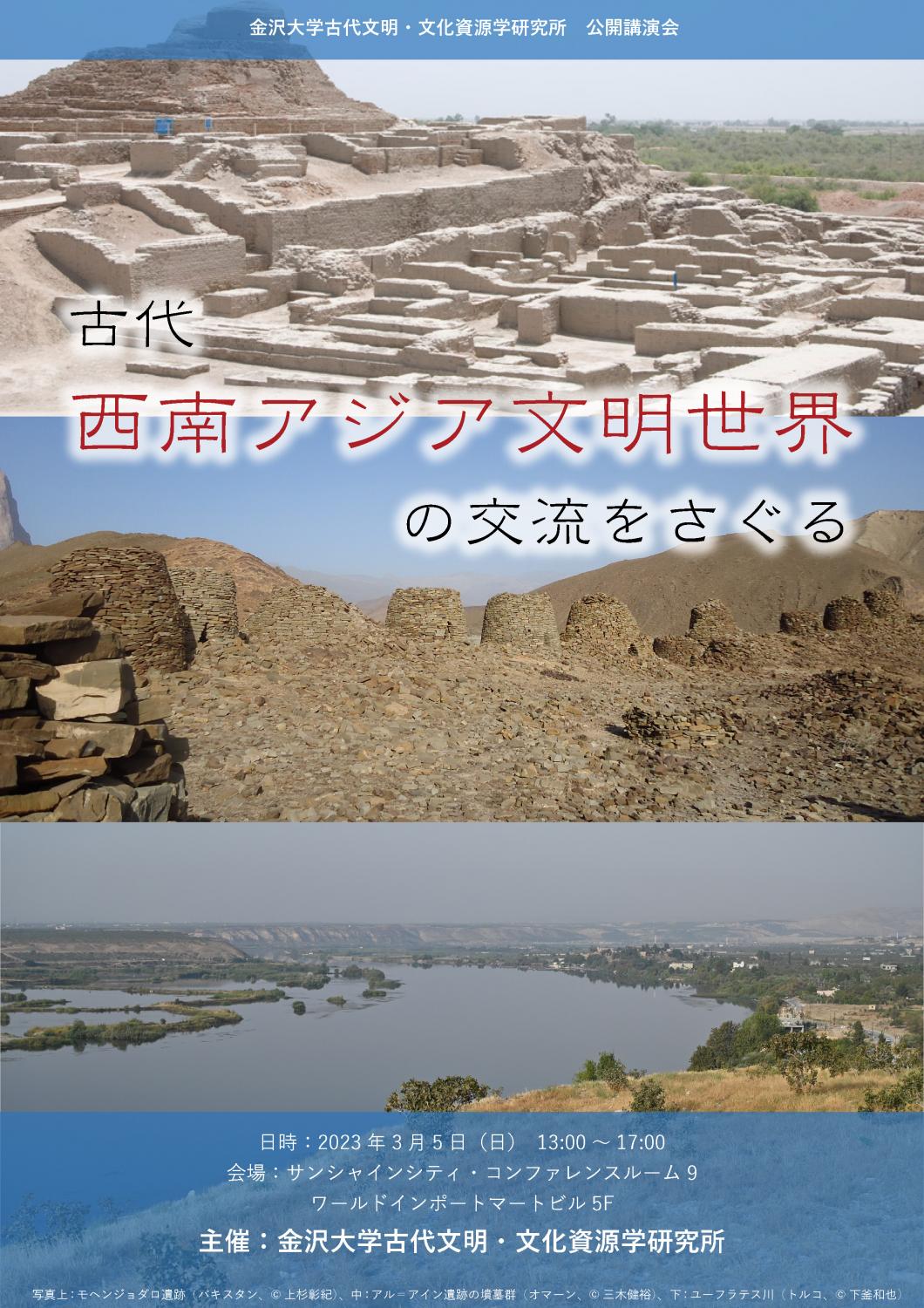

古代西南アジア文明世界の交流をさぐる

| 日時 | 2023年3月5日(日)13:00 - 17:00 |

|---|---|

| 会場 |

サンシャインシティ・コンファレンスルーム9(ワールドインポートマートビル5F) |

| 主催 | 金沢大学古代文明・文化資源学研究所 |

| 共催 | 日本学術振興会・科研費基盤研究(B)「インダス文明社会のダイナミズム:工芸品に関する学際的研究を手がかりとして」(課題番号:22H00711、研究代表者:上杉彰紀)/総合地球環境学研究所特定推進研究(日本学術振興会・科研費基盤研究(B):JP21H00605、研究代表者:近藤康久)「南東アラビア山麓峡谷における千年持続可能な社会基盤の歴史生態学的探究」 |

| 後援 | 古代オリエント博物館、日本西アジア考古学会 |

| 参加 | 定員:先着60名 (参加ご希望の方は下記のメールアドレスにお申し込みください) 申込先:上杉彰紀 auesugi[at]staff.kanazawa-u.ac.jp ([at]を@に変えてお送りください) *お名前、ご連絡先をご明記ください。 |

| 要旨 | 今から5000〜4000年前の西南アジアの各地に、都市をもつ古代文明が栄えました。メソポタミア文明やインダス文明はその代表です。それぞれの文明の成立と展開には、固有の歴史的背景がある一方、各地の文明社会が相互につながり、交流を行なっていたことも明らかになっています。人・モノ・情報が往来する交流関係が古代西南アジア文明世界の盛衰にさまざまなかたちで影響を及ぼしていたと考えられます。 この講演会では、メソポタミア文明とインダス文明、さらにそのあいだにあるアラビア半島を取り上げ、文明世界の交流ネットワークについて考えてみたいと思います。特にアラビア半島ではこの30年ほどの間に著しく調査・研究が進み、西南アジア文明世界の交流ネットワークを考える上で重要な知見が多く蓄積されてきています。 この度、金沢大学古代文明・文化資源学研究所が招聘したデニス・フレネッツ、シルヴィア・リスキ両博士はアラビア半島南東部に位置するオマーンで長く調査を行ってきた研究者です。このお二方に、西南アジア各地で研究を進める日本人研究者を加えて、広大な地域に展開した文明世界を支えた交流ネットワークとその意義について、アラビア半島を手掛かりにご紹介したいと思います。 |

| プログラム | 13:00–13:10 趣旨説明 上杉彰紀(金沢大学古代文明・文化資源学研究所) 13:15–14:00 デニス・フレネッツ(オマーン文化遺産観光省考古博物館局) 「インダス文明と周辺地域の交易:南西アジアにおける青銅器時代の「グローバリゼーション」を理解する手掛かりとなるか?」 14:05–14:50 シルヴィア・リスキ(ピサ大学) 「乳香の道:鉄器時代の南西アジアにおける人とモノの移動をめぐって」(仮題) 15:00–15:30 下釜和也(千葉工業大学地球学研究センター) 「メソポタミア文明とその東西交流:その原動力を探る」 15:35-16:05 上杉彰紀(金沢大学古代文明・文化資源学研究所) 「インダス文明の交流ネットワークの多様性」 16:15–17:00 総合討論 モデレーター:近藤康久(総合地球環境学研究所) 通訳:三木健裕(東京大学総合研究博物館) |

| お問い合わせ | 近藤康久 kondo[at]chikyu.ac.jp ([at]を@に変えてお送りください) |