- その他

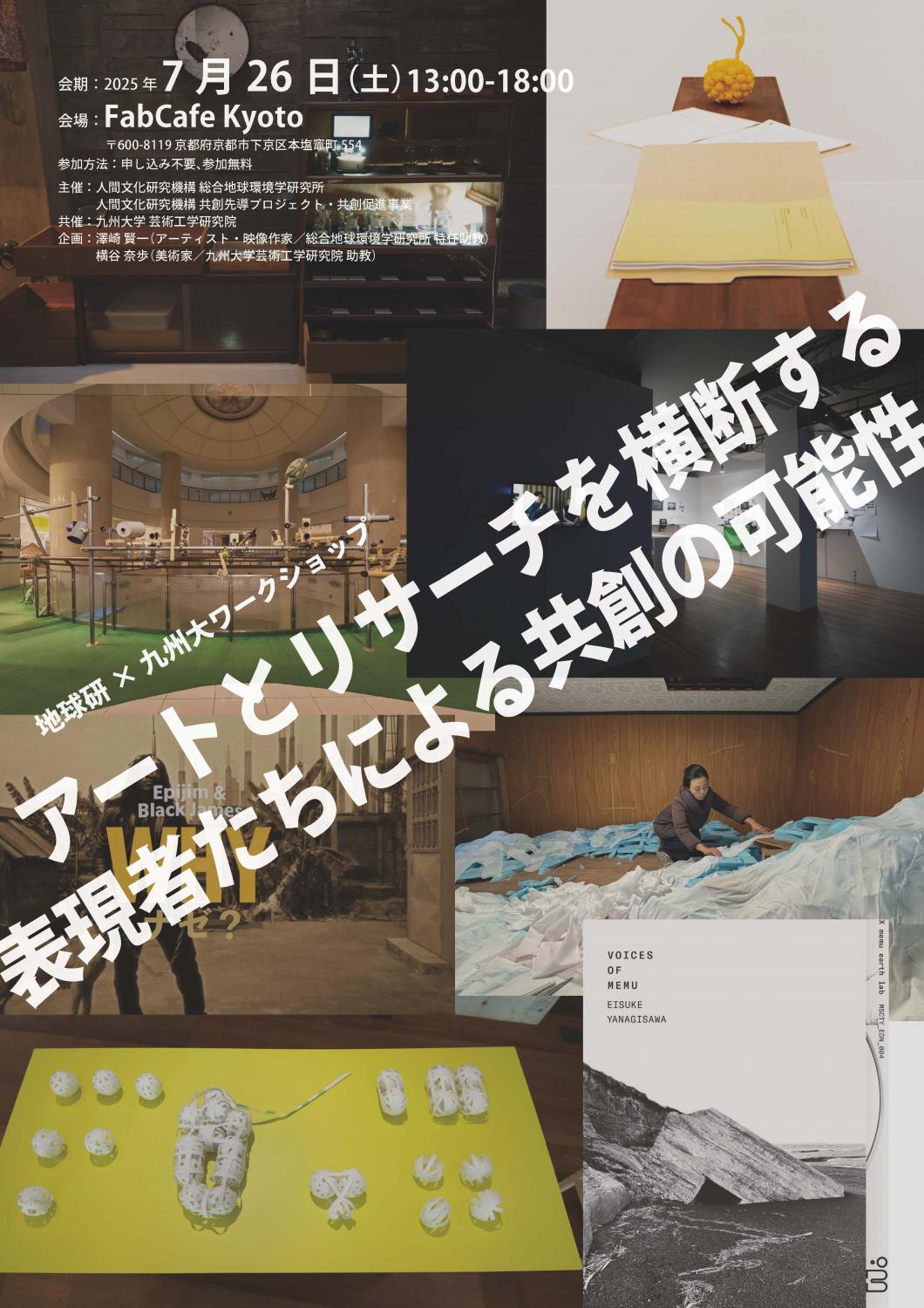

地球研×九州大ワークショップ

「アートとリサーチを横断する表現者たちによる共創の可能性」

概要

本ワークショップでは、アートとリサーチの垣根を越えた創造的な共創の可能性を探ります。異分野の表現者たちによる実践事例の共有を通じて、映像やAIを活用した対話の方法論〈イマジナリー・ダイアローグ〉を取り入れながら、今後の学際的な協働の地平をひらくことを目指します。

近年、科学とアートの関係については、アートを単なる「科学の可視化の道具」として用いるのではなく、両者が対等な立場で創造的連携を築くことの重要性が強調されています。地球研主催の「RIHN-KLASICAワークショップ」(2025年2月開催)においても、アートと科学の新たな関係構築が議論され、こうした課題意識は本企画の出発点となっています。

参考リンク: https://www.chikyu.ac.jp/matsuda.program/RIHN-KLASHICA%20WS.pdf

| 日時 |

2025年7月26日 (土) 13:00-18:00 |

|---|---|

| 会場 |

FabCafe Kyoto 〒600-8119 京都府京都市下京区本塩竈町554 |

| 参加方法 |

申し込み不要、参加無料 |

| 主催・共催 |

主催:人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 人間文化研究機構 共創先導プロジェクト・共創促進事業 共催:九州大学 芸術工学研究院 |

| 企画 |

澤崎 賢一(アーティスト・映像作家/総合地球環境学研究所 特任助教) 横谷 奈歩(美術家/九州大学芸術工学研究院 助教) |

| 問い合わせ先 | 総合地球環境学研究所 基盤研究部:澤崎賢一 E-mail: k.sawazaki[at]chikyu.ac.jp *[at]を@に変えてお送りください。 |

プログラム

13:00-13:15

趣旨説明/事例紹介

澤崎賢一(アーティスト・映像作家/総合地球環境学研究所)

13:15-15:00【事例紹介】

アートとリサーチを横断する表現者が、過去に異分野の専門家と実施してきた協働プロジェクトについてプレゼンテーションを行い、経験から得た視点、葛藤、創造的展開の可能性について議論します。

13:15-13:30

小野 環(美術家/尾道市立大学)

「「複眼鏡」を通して見る世界」

13:30-13:45

服部 志帆(文化人類学者・民俗学者/天理大学)

「逸脱と解放―美術家とフィールドをともにする」

13:45-14:00

横谷 奈歩(美術家/九州大学)

「ものやこと、わたしとあなた、あなたたちとのあいだ」

14:00-14:15

前川 紘士(美術作家)

「いくつかの交流」

14:15-14:30

柳沢 英輔(音文化研究者・フィールド録音作家)

「ソニック・エスノグラフィーの実践」

14:30-14:45

矢野原 佑史(音楽人類学)

「ラポールのその先へ: ヴィンテージ・タイムのフィールドワーク」

14:45-15:00

結城 円(写真史家・芸術学者/九州大学)

「異分野・異文化間コラボレーションにおけるキュレーション」

15:00-15:15 休憩(席の配置変更)

15:15-18:00 イマジナリー・ダイアローグ

テーマ「アートとリサーチを横断する表現者たちによる共創の可能性」

18:00 終了

イベント詳細

本ワークショップの発起人である澤崎賢一と横谷奈歩は、それぞれ異分野の研究者との協働を通じて、以下のような実践を行ってきました。

澤崎は、フィールド研究者とともにアフリカや東南アジアを旅しながら制作した映画作品『#まなざしのかたち』や、文化人類学者および日本に暮らす若いムスリムたちと共同で実施した「ヤングムスリムの窓」を通して、異なる背景を持つ人々の間において、芸術表現がいかにして対話や理解を促すかを探究してきました。

横谷は、文化人類学者らとともに香川県塩江の空き家・旧藤川邸を舞台に、そこに残された「もの」「こと」「記憶」を調査し、今はなき人びとの記憶を継承するためのアートプロジェクトを実施。その成果として『アートと人類学の共創――空き家・もの・こと・記憶』を出版しました。

さらに、澤崎が人間文化研究機構の人文知コミュニケーターらとともに提唱してきた、映像やAIを活用した〈イマジナリー・ダイアローグ〉という方法論に基づき、本ワークショップの後半では、対話と想像のプロセスそのものを中心に据えた実践を行います。この方法は、近年注目される「マルチモーダル人類学」「科学技術社会論(STS)」「環境人文学」といった学際的な研究潮流とも親和性を持つものです。

イベント終了後には、〈イマジナリー・ダイアローグ〉を通じて立ち上がったプロジェクト案、展覧会のアイデア、作品コンセプト、あるいは共通の問題意識などを記録として整理・共有する予定です。これらの成果物は、今後の新たな対話と協働の場づくりに活かしていきます。