2024年度終了プロジェクト

[FS]リジェネラティブ・コモンズのための離散的ガバナンス

[FS]リジェネラティブ・コモンズのための離散的ガバナンス

プロジェクト概要

地球環境問題が解決しないのは、身近な暮らしを良くする活動と結びついていないからだと考えます。近年、場づくりを通じて地域と地球の問題解決を同時に目指す活動が見られます。その中では、地続きではない複数の地域の人々が集まったり、離れたりして、柔軟に連携しています。この研究では、こうした新たな動きを継続的かつ実効的な仕組みにするために、実践と研究を一体的に行います。

なぜこの研究をするのか

地域は、気候変動をはじめとする地球環境問題に加え、人口減少・超高齢化、インフラの老朽化、共働き化などのライフスタイルの転換といった社会変化への対応を求められています。こうした社会変化は日々の暮らしや仕事に直接的な影響を与え、個人や地域にとって切実な日常の問題です。他方で、地球環境問題は、異常気象や水害などの激甚化によって、その影響を日常生活で感じられるようになってきたとはいえ、身近な問題としては捉えづらいところがあります。

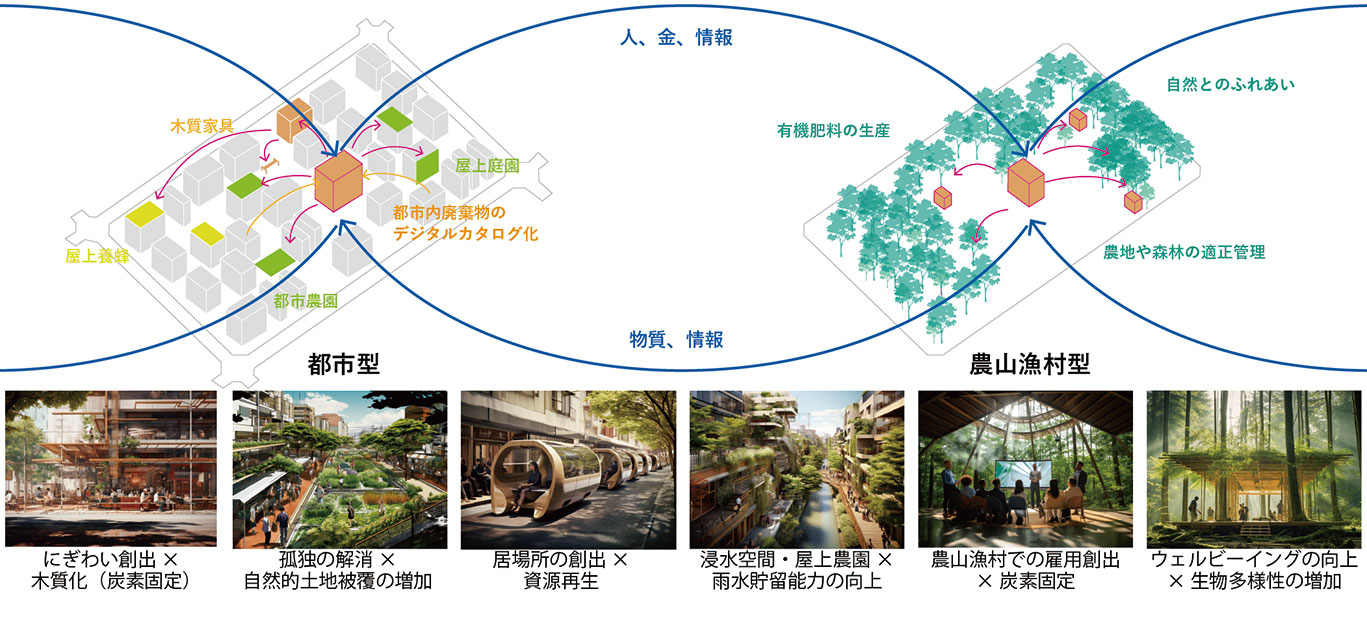

近年、場づくりを通じてコミュニティや自然生態系を再生し、地域と地球の問題解決を同時に目指す活動が見られます(図1 )。その中では、地続きではない複数の地域の人々が集まったり、離れたりして、柔軟に連携しています。これは、脆弱化した既存の地域コミュニティを見直す新しいコミュニティのあり方だと捉えられます。また、複数の地域間での連携を通じて、人口減少に直面する農山漁村での担い手不足解消や都市における自然とのふれあいの機会の増加、資源循環を促進することで、都市と農山漁村の関係を見直すものとも捉えられます。

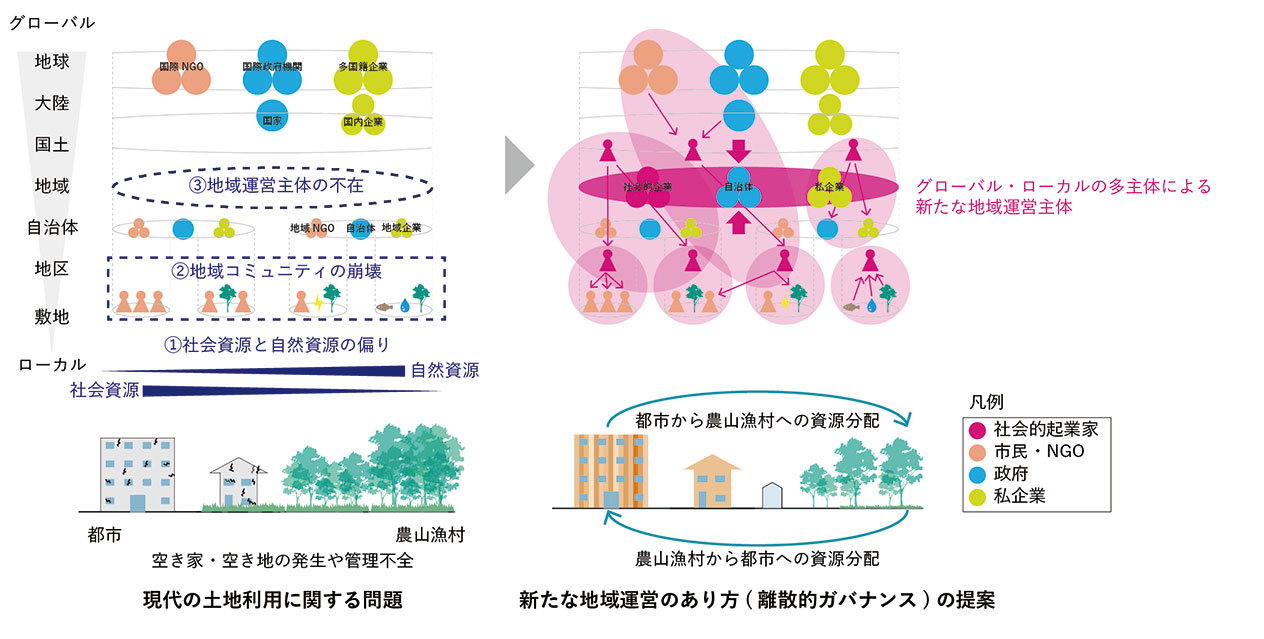

こうした動きを政府・自治体や民間企業、市民といった多様な主体が継続的に連携する仕組みにできれば、地球環境問題の解決に実効的な地域運営の手法になると考えます(図2 )。

研究の進捗状況

これからやりたいこと

この研究では、こうした新たな動きを先導する実践者と連携して、効果的な地域運営手法の体系化を目指します。地域と地球の問題解決は必ずしも両立するとは限りません。実践を進める中で、同時に取り組むことで相乗効果のある問題と相反する効果の発生する問題の組み合わせを特定するとともに、その評価手法を開発します。また、その評価手法の下で、利害の対立が発生した際に調整する仕組みを探求します。加えて、集まったり離れたりする流動的なコミュニティが継続性を持つために、デジタル・プラットフォームを構築します。このような実践的な研究に基づき、新たなコミュニティや都市と農山漁村の関係のあり方を提示します。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

プロジェクトリーダー

中島 弘貴

研究スケジュール

| 2024年度 (令和6) |

|---|

| FS |