|

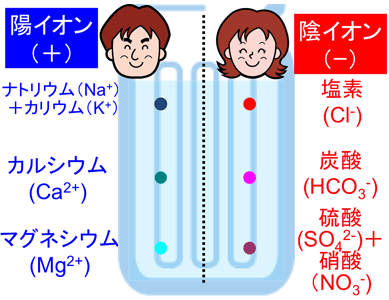

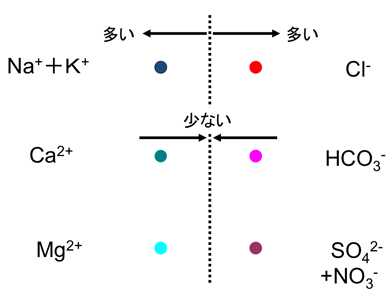

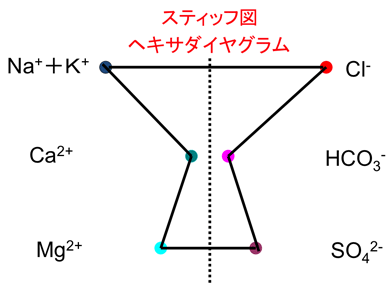

「地域連携による環境動態モニタリング教育の実践」 プログラム概要 総合地球環境学研究所 中野孝教 名水の都といわれる西条市の地下水は、どのようにして出来るのでしょうか? 水の中には様々な成分が溶けており(図1)、それらの割合を水質と言います。これら成分の多くは、プラスの電荷をもつ陽イオンとマイナスの電荷をもつ陰イオンとして存在しています(図2)。主な陽イオンは、ナトリウムやカリウム、カルシウムやマグネシウムです。いっぽう陰イオンには、塩素、重炭酸、硫酸、硝酸などがあります。陽イオンの数の合計は陰イオンの合計と同じです。陽イオンのうちナトリウムとカリウムを一つに、陰イオンのうち硫酸と硝酸のイオンを一つにすると、それぞれ3種類の陽イオンと陰イオンになります(図3)。各成分の濃度の多少を中心からの距離に応じた点として表し、各点をつなぐと6角形ができます。この6角形をヘキサダイヤグラムと言います(図4)。ヘキサとはラテン語で6を意味します。

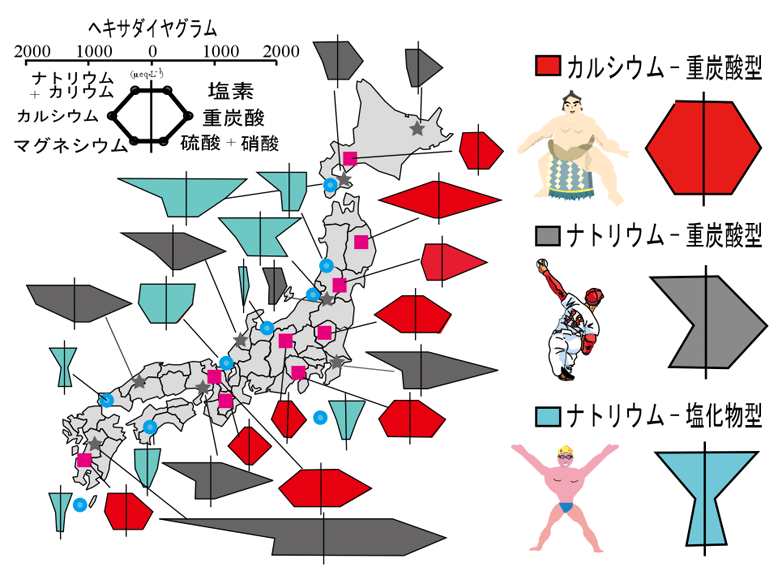

水質は、流域の雨や地質、そして人間がもたらすさまざまな物質の影響を受けて、地域によっても季節によっても変化します。なかでも水質の地理的な変化は大変大きいことが知られています。日本で市販されているペットボトル水を分析しヘキサダイヤグラムとして表すと、その形や大きさが地域によって異なることが知られています(図5)。

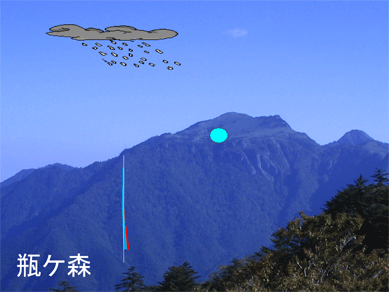

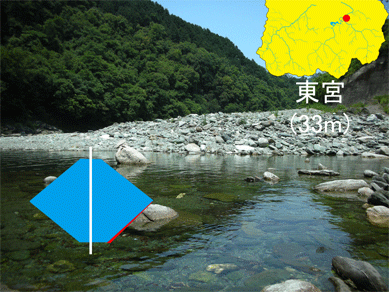

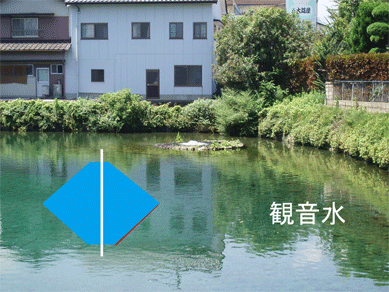

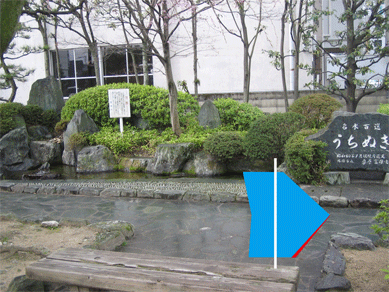

西条市の山の水を分析すると、高度によってヘキサグラムの大きさが変化することがわかってきました。上流では水質成分に乏しく、下流になると多くなります。西条市の地下水も地域によって個性があり、観音水や打ち抜き広場では水質が大きく異なります(図6)。このような水質の違いがなぜ生まれるのでしょうか? 水質をさらに詳しく調べた結果、世界でも知られていなかった新しい事実がたくさん見つかってきました。

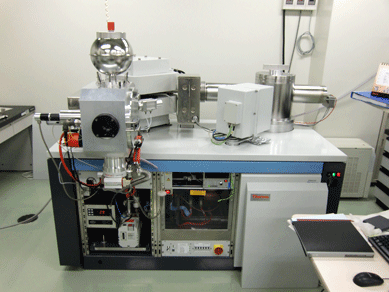

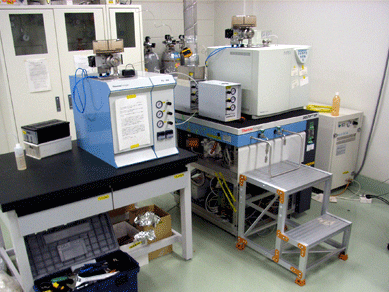

最近では、元素の指紋の性質をもつ安定同位体という情報から、元素の起源の情報も得られるようになっています(図7)。水だけでなく生物や人工物などに含まれる成分の起源や履歴を調べる方法を、トレーサビリティー診断法と言います。総合地球環境学研究所(略称・地球研)では、西条市と連携しながら、市の水のトレーサビリティー診断を実施しています。このプログラムでは、この新しい水質診断法を紹介すると共に、簡単な室内実験や野外での水質の測定や採水を行います。このプログラムに参加することによって、西条市の地下水の不思議な世界の秘密とともに、地球研と西条市が協力して行っている地域連携モニタリングという新しい環境診断法を通した町づくりを紹介します。日程など詳細は、こちらをご覧下さい。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最初のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||