| 中央アジアの農耕民・遊牧民をめぐる自然と文化の 重層的関係の歴史的解明 宇野隆夫 |

||

| 中央アジアは,北は遊牧・移牧民の世界,南は農耕民の世界であり,その境界付近をシルクロードが通っています。ただしこれらの人々の営みは,多様な自然環境の中,また諸勢力の盛衰と関わりながら,複雑な歴史を形成してきたと考えられます。 私たちのチームは,この課題に取り組むため,現代の土地利用と地形環境との関わりを現地調査する一方で,シルクロード都市の発掘調査をおこない過去の情報を得ることに努めています。ここでその調査の一端を紹介させて頂きます。 |

||

| 1 中央アジアの地勢とシルクロード | ||

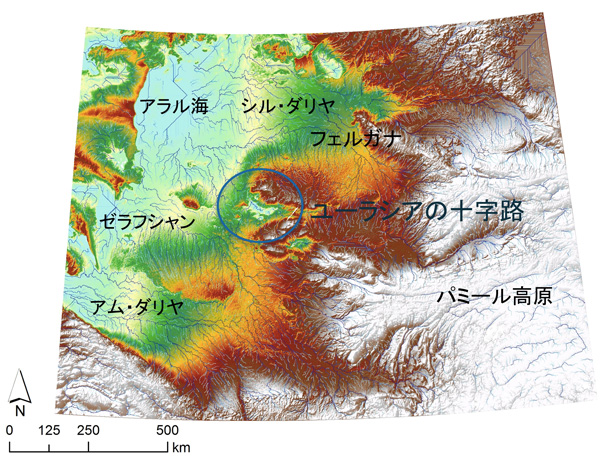

中央アジアがどこをさすかには,色々な説がありますが,ここではおよそウズベキスタン・タジキスタン・トルクメニスタン・キルギス・カザフスタンの意味で用いています(図1)。 |

||

|

||

| 図1 中央アジアの地勢 | ||

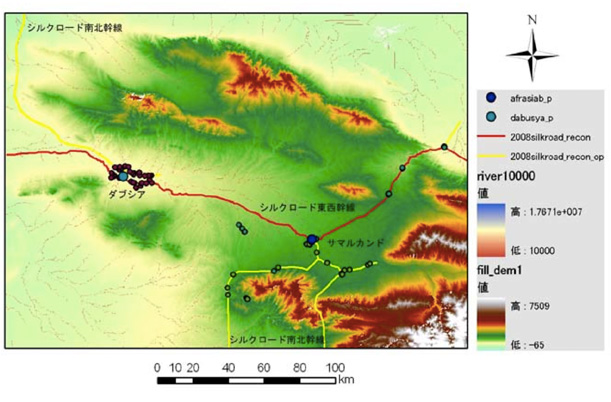

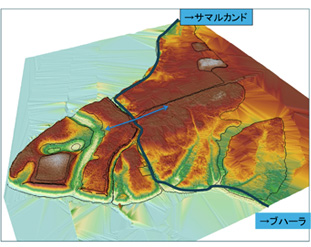

| 中央アジアは,南北の緯度差による環境の違いが大きいだけではなく,東は大量の降雪があるパミール高原があり,西は広大な乾燥した大平原からなっています。この中をパミール高原の雪解け水を主要な水源とする三大河川(北から,シル・ダリヤ,ゼラフシャン,アム・ダリヤ)が西に流れることにより自然環境の多様さが形成されています。 その中でもゼラフシャン中流域は,東の高山地帯と西の大平原地帯の境にあり,また山に囲まれた独立した空間をなしていて,過去2000年以上にわたってユーラシアの十字路となってきました(図2)。この地域の最大のシルクロード都市がサマルカンド・アフラシアブ遺丘(テパ)であり,それに次ぐ規模の都市遺跡がダブシア遺丘です。私たちは,この地域を主な調査対象としています。 私たちは,まずこの地域の主要な遺跡をGPSで調査して地形分析をおこない,シルクロード網の復元を試みました。遺跡の中でも,都市遺跡の多くは農耕民が形成したものであり,クルガンと呼ばれる王墓の多くは遊牧民の有力者の墓です。これらの結果から,東と西の文明を結ぶ東西幹線と北の遊牧民世界と南の農耕民世界を結ぶ南北幹線を復元できました。これをユーラシアの十字路そのものと考えています。 ただし歴史的にみると中央アジアは,本来,遊牧民の世界であり,農耕民が力をもつようになったのは,運河を掘削して灌漑農耕を行うことができるようになってからであり,それは鉄器時代の終わりからアケメネス朝ペルシアの頃(紀元前1000年前後)のことです。 |

||

|

||

| 図2 ゼラフシャン中流域の地勢とシルクロード復元 | ||

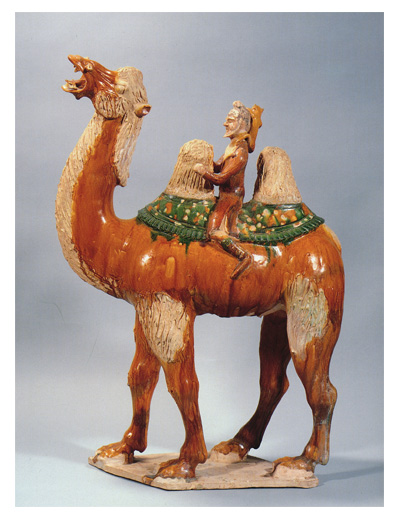

| 紀元前1000年紀は,農耕民の力が強かった時代ですが,シルクロード交流が活発化する2000年前頃からは,遊牧民の力が再び強まって,農耕民と南北で対峙したり,農耕民を支配して征服王朝を作ることが少なくありませんでした。このような農耕民と遊牧民の力関係の変化が,地球環境の変動とどのように関わっていたかの解明は重要な課題です。 なお中央アジアは,シルクロードの単なる通過地ではなく,この地域(ソグディアナ)を本拠とするソグド人が東西交易に最も活躍したことが知られています。中国(唐)のソグド商人を表した焼物(唐三彩)を示しておきます。中国西安(長安城)では,中国で高い身分を得たソグド人の墓もたくさんみつかっています。 |

||

|

||

| 図3 中央アジアのソグド人(唐,故宮博物院) | ||

| 2 現代の土地利用調査 | ||

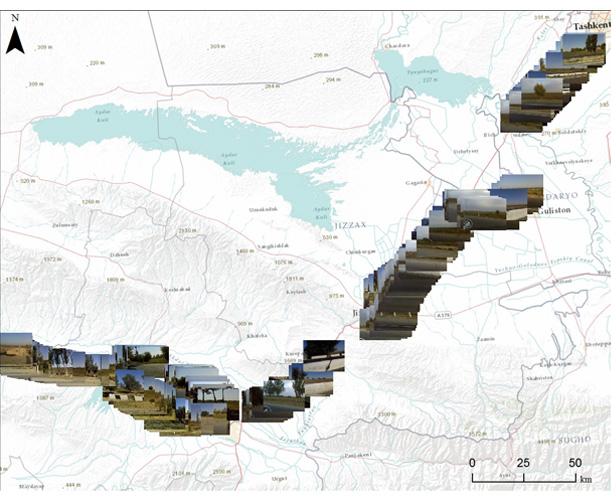

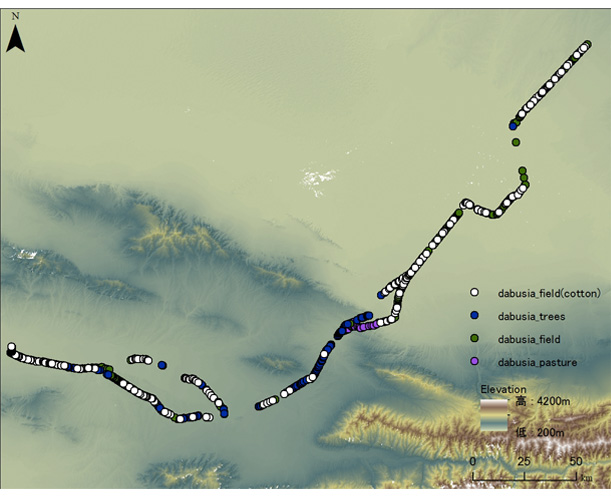

現代の土地利用の調査は,東西と南北のシルクロードにそって,カメラ機能をもつGPSによる撮影をおこない,GIS(地理情報システム)で分析することによって実施しています(図4)。 |

||

|

||

| 図4 土地利用の調査 | ||

|

||

| 図5 土地利用復元 | ||

| なお移牧に加えて,氾濫源では狩猟・漁撈も行い,丘陵地は雨が降る季節だけコムギやマメなどの乾燥に強い作物を植える天水農耕もなされることが少なくありません。 ただし現代は,土木機械の発達によって,農耕地が広がる情勢にあるようです。これに対して移牧を行う人々は組合を作って対抗するなど,土地利用には人文的な要因もあるようです。この緊張関係は中央アジアで灌漑農耕が生まれて以来,約3000年間続いていると思われます。 樹木地の在り方は,やや複雑です。この地域では山に樹木がないため,ポプラ等の建築材や家具材になる樹種を,屋敷や農耕地の区画として植えて,道路際にも多くの樹木が植えられています。その中には,養蚕のためのクワも多くあります。さらには,傾斜地である程度の水が得られる場所は,リンゴ・アンズなどの果樹園として利用されていることが少なくありません。また果樹園のかなりは,輸送の便のよい道路沿いにあります。 |

||

| 3 ダブシア遺丘の発掘調査 | ||

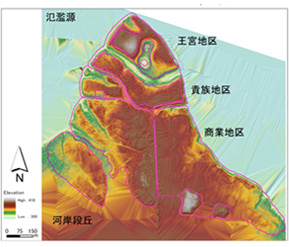

私たちは,この地域においてサマルカンド・アフラシアブ遺丘につぐ大規模なシルクロード都市遺跡であるダブシア遺丘の発掘調査をおこなっています。ダブシア遺丘は,約70ヘクタールが残っていて,本来は250ヘクタールほどの規模と推定されています。 |

||

|

|

|

| 図6 ダブシア遺丘の構造 | 図7 ダブシア遺丘とシルクロード | |

|

|

|

| 図8 イスラム時代の遺構 | 図9 ソグド時代の遺構 | |

| この衰退が,モンゴルの遊牧勢力(チンギスハーン)による中央アジア征服の結果であるかどうかは,大きな問題ですが,ダブシア遺丘の交易拠点としての機能は,王宮地区が廃れても,シルクロード沿いの場所を中心として,19世紀まで続きます。 ソグド時代(およそ西暦4世紀〜710年頃)の遺構は,イスラム時代とはかなり異なっています。日干しレンガで造った建物の壁をはじめとする諸施設は,イスラム期よりはるかに大規模で丁寧な作りであり,この時期がダブシア遺丘の最盛期と考えられるようになってきました。他方,遺物(道具)の量は多くはなく,ゴミ管理がよくなされていたことをうかがわせます。ただし火を使った痕跡である灰や炭が大量にみつかり,祭祀用の土製品も多くみつかっています。これらはゾロアスター教の時代の都市の様子を示すものと考えられます。 出土物でもう一つ特記すべきことは,この遺跡では道具類に加えて大量の動物骨がみつかります。ウシ・ヤギ・ヒツジ・ウマが中心ですが,ニワトリやブタやロバも少しみつかっています。生後間もなくのヤギやヒツジの骨は,現在も当地にある高級肉料理に使われたと推定できます。 これらの動物骨から,農耕民・遊牧民の活動の復元を試みていますが,現在までの分析の結果では,地区による違い(身分差による違い,格の高い地区ほど多様な動物骨がみつかる)の方が,顕著であるらしいことが分かってきています。 今年は,ソグド時代以前の層を発掘して,このシルクロード都市遺跡が,いつ頃から始まったかを確認したいと考えています。 |

||

|

|

|

| 図10 イスラム時代の遺物 | 図11 ソグド時代(末期)の遺物 | |

| 終わりに | ||

以上,私たちの調査の内容について簡単に紹介しました。中央アジアでは灌漑農耕が始まって以後,約3000年の間,農耕民と遊牧・移牧民が競合・共存しながら推移して現代に至ったと考えられます。それはシルクロードで結ばれたユーラシア全体の歴史とも深く関わっていたものです。私たちは,この地の自然と文化の重層的な歴史的関係をより明らかにすべく,これからも調査を続けていきたいと念じています。 |

||

| ▲ページの上に戻る |

||