- 武島弘彦(総合地球環境学研究所・特任助教)

- 井口恵一朗(長崎大学・教授)

- 橋口康之(大阪医科大学・講師)

- 西田 睦(琉球大学・理事・副学長)

発表のポイント

- ・かつてない広域的大規模サンプルのDNA分析により,日本列島のアユに明瞭な地域差のあることが初めて分かりました.

- ・この地域差は,日本全国120地点からの4746検体という大規模サンプルの分析により判明しました.

- ・簡単には目に見えない小さな遺伝的地域差を検出するために,広域的で大規模なサンプル分析が非常に有効であることが実証され,他の生物でも実施が期待されます.

- ・研究成果は,分子生態学分野のトップジャーナルであるMolecular Ecology誌(インパクトファクター:6.49)に2016年6月9日にオンライン公開されます.

発表の概要

保全対象生物や水産資源生物の地域差をDNAレベルで詳しく理解することは,それらを保全したり持続的に利用したりするための適切な管理方策を考える上で非常に重要です.日本の重要な水産資源であるアユにおいては,日本列島の生息域では,琵琶湖産のもの以外に遺伝的な地域差があるのかないのか,よく分かっていませんでした.今回,かつてない大規模なサンプルを用いてDNA分析を行ったところ,大きくはないが明瞭な地域差のあることが初めて分かりました.検出できたアユの地域差は,日本全国120地点からの4746検体という大規模サンプルの分析により判明しました.この分析は,全国の水産関連機関のサンプル収集への多大な協力により達成できました.今回の研究は,簡単には目に見えない小さな遺伝的地域差を検出するために,広域的で大規模なサンプル分析を行うという戦略が非常に有効であることを証明したことになります.他の水産資源生物や保全対象生物においても,今後このような分析が実施されることが期待されます.

発表の内容

「釣って良し,食って良し,そして鵜飼などで見て感じるも良し.」日本人にとってアユは,季節の食や文化に欠かせない魚です(図1).

図1:アユ(写真提供:新村安雄氏)

この日本人にとって特別な魚=アユの生息数は,いま全国的に減少してきています.アユ資源を長く持続的に利用していくためには,遺伝子レベルの地域差を十分に理解し,各地域の集団を適切に管理していくことが重要です.

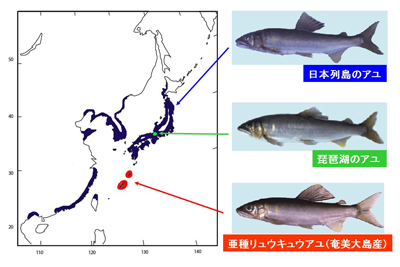

これまでに,アユの遺伝分析は数多く行われてきており,地域差に関しては以下の3点が分かっていました(図2).

- ① 奄美大島に生息する亜種リュウキュウアユは,日本列島のアユとは遺伝的に大きく異なる.

- ② 琵琶湖に生息するアユは,日本列島の他のアユとは遺伝的にやや異なる.

- ③ 琵琶湖産アユ以外の日本列島のアユには,遺伝的な地域差は見いだせない.

図2:これまでの研究によりわかっていたアユの遺伝的な地域差

このうち,③の日本の広範囲に生息するアユに遺伝的な地域差が見出されていない点については,これまでの研究では,分析サンプルの地点数・検体数が少なかったことや,分析手法の感度が良くなかったため,存在している差異をまだ見いだせていないのかもしれないという問題がありました.

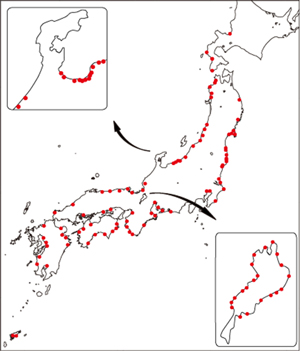

そこで,この疑問を解決するために,日本全国の120地点からの4746検体という(図3),かつてない広域的で大規模なサンプル収集を行い,これを用いて,高感度のマイクロサテライトDNA※1分析を実施しました.

図3:日本列島を広域に網羅したアユのサンプル採集地点

このような大規模サンプル群のDNA分析を,限られたマンパワーによる手作業で行うのは非常に困難です.そこで,分析試薬の調整にはロボット技術を導入してマンパワーの不足を補うなどの工夫で,大規模分析を効率化しました.

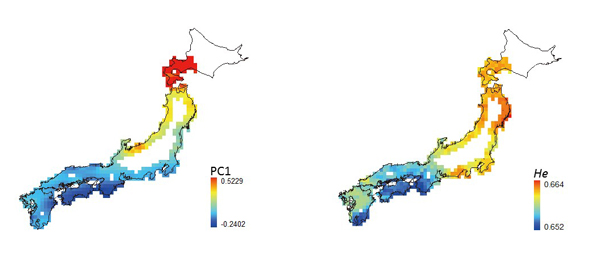

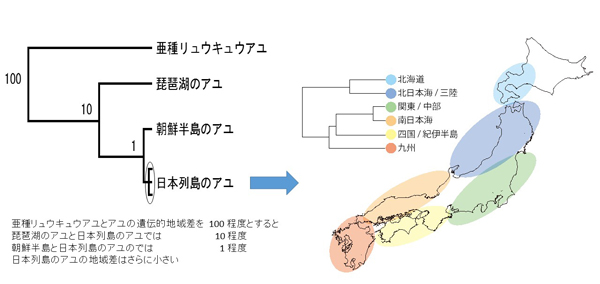

データ解析にも工夫をこらしました.先ずは,GIS※2を用いることにより,地点間の遺伝的差異や多様性データのパターンを可視化しました(図4).さらに解析を進めて行くと,一般的に,海岸線沿いの地理的距離が離れるほど,遺伝的差異の程度も大きくなる傾向にありますが,アユの遺伝的差異のパターンは単純ではなく,地理的にまとまった6つの地域グループに整理できることが明らかになったのです(図5).その地域とは,北海道,北日本海/三陸,関東/中部,南日本海,四国/紀伊半島,九州の6地域です.亜種リュウキュウアユと日本列島のアユの遺伝的地域差の程度を100とすると,琵琶湖のアユとその他の日本列島のアユでは10程度,日本列島のアユと朝鮮半島のアユでは1程度,日本列島内部の地域差は1以下の小さいものと考えられます.

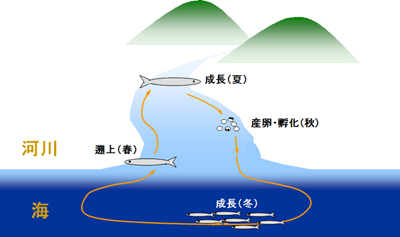

アユは一生のうちに河川と海を行き来する生活を送ります(図6).仔魚・稚魚として沿岸域で過ごすあいだに,海を介して移動・分散し,近隣の河川へと遡上するアユもいると考えられます.生物が移動・分散すると,地域間で遺伝子の交流が生じ,遺伝的地域差が消失します.日本列島のアユの場合,この作用により,全体に地域差が小さいものと考えられます.

一方,この作用にもかかわらず明瞭な差異が見出されたということは,この差異は日本沿岸の地形や海流構造の変遷と密接に関連しながら歴史的に形成されたものであることをうかがわせます.他の生物とも比較しながらこの歴史的プロセスを推定することは,これからの課題です.

今回,遺伝的な地域差が比較的小さい生物において地理的変異のパターンを検出するには,広域的で大規模なサンプル収集と分析を行う戦略が非常に有効であることが,アユを実例にして明らかになりました.潜んでいるかもしれない遺伝的地域差を検出することは,保全対象種や水産資源生物種を長く適切に維持管理する上で非常に重要です.今後の研究の展開が期待されます.

発表雑誌等

- 雑誌名:

Molecular Ecology - 論文タイトル:

Using dense locality sampling resolves the subtle genetic population structure of the dispersive fish species Plecoglossus altivelis - 著者:

Hirohiko Takeshima*, Kei'ichiro Iguchi, Yasuyuki Hashiguchi and Mutsumi Nishida*

* Corresponding authors (責任著者) - DOI番号:

10.1111/mec.13650 - 要約URL:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13650/abstract

用語の説明

- ※1マイクロサテライトDNA

- 細胞核のゲノム上に散在する反復配列で,2から4塩基程度の配列(CAやGTなど)の繰り返しからなる.繰り返し数が多いと変異が生じやすく,種内で多型が高頻度に存在します.そのため,地域間の遺伝分析,親子鑑定,犯罪捜査などの遺伝マーカーとして利用されます.

- ※2GIS

- GIS(Geographic Information System:地理情報システム)は,位置や空間に関する様々な情報(本研究では,地点間の遺伝的差異や多様性の情報)を,重ね合わせて,情報の解析をおこない,視覚的に表示できるシステムです.