現在、地球上のあらゆる生態系が 人間活動の影響により縮小・劣化し、危機に瀕していることは、 生物多様性および生態系機能の喪失という地球環境問題として広く認識されている。

しかし、従来の研究では、 生息地の破壊・汚染、乱獲など、 人間活動が与える生態系の構成要素への直接的な影響だけが扱われ、 間接効果、カスケード効果など 生態系ネットワークを介して引き起こしうる生態系の崩壊や劣化 (不安定性の増加、持続性の低下)は十分に扱われていない (Levin 1999;増田・中丸 2006)。

また、地球環境間題は人間と自然との相互作用の一つの帰結であるにも関わらず、 生態系の劣化と崩壊に人間社会の構造 (物流・情報を介した 経済、政治、文化、社会的ネットワーク構造の変化・広域化など) が与える影響、 そして生態系の変化が人間社会に与える影響を 同時に掘り下げて分析するアプローチはほとんど取られてこなかった。

これは、複雑な相互作用を扱うこと、 異分野間にまたがる研究体制の構築が困難であることが、その理由だと考えられる。

近年、複雑なネットワークについての理論的研究 (複雑系科学、複雑適応系) の急速な発展と計算機性能の向上により 生態系や人間社会という複雑な相互作用を扱うキャパシティーが飛躍的に高まり、 社会学、経済学や生態学といった広い分野に応用され始めている (Waldrop 1992;増田ほか 2005)。

本プロジェクトは、分野横断的なネットワーク理論の特徴を活かし、 社会学や経済学と生態学とを結びつけ、 これまで困難であった環境問題、 とくに生態系劣化の問題の解決に生かそうとするものである。

本プロジェクトでは、生態系の劣化や崩壊のメカニズムを明らかにした上で、生態系の利用に伴う長期的・広域的な不安定性や不確実性を最小化し、高い生物多様性と生態系機能を持つ、より健全な生態系への再生とその維持への道筋をつけることを目的とする。さらに、環境問題に共通する人間社会と環境との関わりとその変化を抽出することで、地球環境学に新しいアプローチを提案する。

本プロジェクトでは、 生態系ネットワークの変化という新しい視点で環境問題を捉える。

生態系ネットワークの視点では、

地球環境問題は、

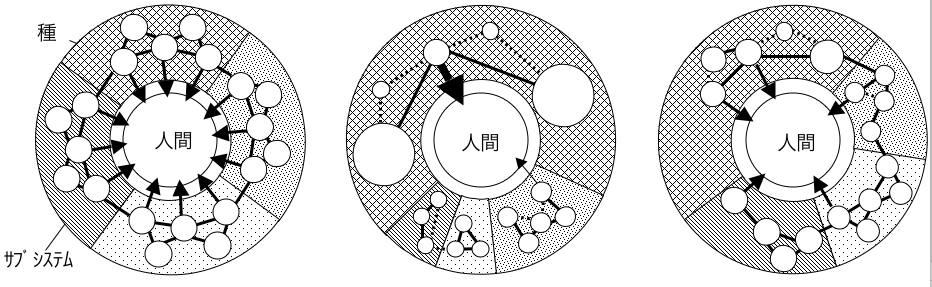

たとえば生態系と人間の結びつきが多くの細いリンクから

(多くの資源を少しずつ使う)、

少数の太いリンク

(特定の資源だけを大量に搾取する)

構造へのネットワークの変化から生じると考えることができる。

左:かっての状態。 いろいろなものを少しずつ生態系から得ていた。

中:環境問題の健在化した状態。 一つの資源を集中的に使い生態系サービスの低下、系の不安定化を もたらしている。

右:生態系ネットワークの再生。 人間の生態系の利用を分散し、生態系サービス、安定性などからみて 重要なリンクを再生する。

この変化は、生態系の不安定化や広汎な生態系サービスの低下を招くであろう。 このプロジェクトでは、必ずしも生態系をもとの状態に戻すのではなく、 生態系ネットワークを安定性、生態系サービス、 生物多様性といった基準からみて 望ましい方向へ導くための理論的基盤を確立する。

本プロジェクトの遂行により期待される成果は次の3点に要約される。

本研究では、 東南アジア熱帯林(ボルネオ島・マレーシア・サラワク州)と 中央アジア草原(モンゴル)を 対象調査地域として設定した。 地域研究にとどまらない、 より一般性の高い議論を導くためには複数の生態系間の比較検討が不可欠である。

両地域は、近年の中国の経済成長に伴うアジア地域の経済構造変革の波を受け、 もっとも深刻な陸上生態系の破壊が進行している地域である。 また、多くの人が生態系に強く依存して生活しており、 生態系の改変が直接人々の生活の変化に結びついている。

経済構造の骨格にも高い類似性が見られる。 一方で両地域は、 生態系の更新時間や人間の食物連鎖上の位置という生態学的側面においては 対照的な特徴を持つ。

一般に、 地球研でのプロジェクト規模と期間では、 ネットワーク構造の把握から予測研究までを 複数の地域でゼロから行うことは困難であるが、 ボルネオのサラワク州熱帯林とモンゴル草原であれば、 これまでの研究により 生態学的・社会学的知見が多く蓄積されているため、 5年という比較的短い本研究の期間でも かなりの成果を得ることが可能である。

モンゴルでは、

従来草原を利用したヤギや羊の放牧が粗放的に行われてきた。

近年、輸出用のカシミアの生産のために過放牧が問題となっている。

過放牧は地表の植物を取り去り土壌をアルカリ化させ、 食草とならない耐性植物の生育を促進し放牧不適地を増やす。 その結果さらに残された草原での過放牧が進むという悪循環が起きている。

この傾向は、 政府の政策による首都ウランバートルへの人口の集中や 定住化による放牧地の集中などによってさらに強められている (小長谷 1997;Fernandez-Gimenez, 1999)。

サラワクでは、

先住民による粗放的な森林の利用から、

天然林の伐採による輸出用材木の供給源としての利用、

そして近年ではオイルパームなどのプランテーションへの転換というように、

生態系は大きな変貌を遂げている

(Vincent and Ali, 2004)。

プランテーションの拡大は 急激な生物の多様性の低下や 先住民への生態系サービスの低下といった大きな問題をはらんでいるが、 化石燃料にかわる植物性油脂が 世界的な注目を浴びている今その増加はとどまることを知らない。

この急速な土地利用の変化がもたらす 間接的な効果はまったく未知である。 一方でこの土地利用の変化は、 土地の所有制度の変化や先住民の土地に対する依存性や帰属意識と深く関係している。

本研究では生態系ネットワークという考え方を中心にすえる。 人間が生活する陸上生態系では、 モザイク状に隣接するサブシステム (原生林、二次林、焼き畑など) が相互作用するネットワークを形成し、 さらに各サブシステムがその中に生物間相互作用のネットワークをもつ。

本研究では、 社会経済ネットワークからなる人間社会を一つのサブシステムとして 生態系ネットワーク内に位置づけ、 人間による生態系の利用をネットワークの要素間の相互作用の一つとして捉える。 このように人間活動を明示的に取り込んだ陸上生態系の二重ネットワーク構造 を本研究で扱う「生態系ネットワーク」と定義する。

具体的には、 人間社会以外のサブシステムのネットワークは 土地利用および土地被覆として記述する。 それぞれのサブシステムの中の生物間相互作用は、 同位体による食物網調査などによって明らかにしていく。 人間社会のネットワークでは、 情報の流れ、物の流通、そして社会的な関係を解明する。

すでに述べたように、 東南アジア熱帯林と中央アジア草原を対象調査地域とする。 まず、2つの対象地域で、 現地調査および文献調査から現状の生態系ネットワーク構造と ネットワークの変化を把握する。 サブシステム内の生物間相互作用については 比較的既存の研究が多いため、 生態学調査ではサブシステム間の物質や生物 (とくに生態系サービスに強く関わる送粉者や天敵など)の 移動を介した相互作用に重点をおいて調査を行う。 人間社会のネットワークについては、 生態系の改変を引き起こす作用が誰のどのような意図によって生じているのか、 それがどのようにほかのアクターによって制御されているのか、 また、その歴史的変化の要因について調査を行う。

これらの結果から、 両地域の生態系ネットワークの予測と評価のモデルを示す。 また、どのようなネットワークの構造が地球環境問題を引き起こすのか 一般的な分析を行う。

理論班、モンゴル班、サラワク班の3班からなる。 専門分野(経済・社会と生態)や調査地(モンゴルとサラワク)にとらわれずに 調査や議論を行うため、 モンゴル班、サラワク班は文系、理系には分けずに それぞれの統括者(○印)をおく。(コアメンバーのみを示す)

モンゴル班、サラワク班のメンバーと議論しながら、 サブシステム内、あるいはサブシステム間のネットワーク構造からモデルを作成し、 シナリオの検討材料を提供する。

モンゴルの生態系ネットワークについて調査を行い、 理論モデル班にモデル構築のためのデータを提供する。

サラワクの生態系ネットワークについて調査を行い、 理論モデル班にモデル構築のためのデータを提供する。