| ●今月の一枚 (写真クリックで拡大します) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2007年10月 |

|

2007年11月 |

|

2007年12月 |

バリの収穫

バリ島タバナン県における、“ローカル・ライス”収穫の風景。バリ島で伝統的に栽培されてきた背の高いコメ(180cm程度)で、現在はタバナン県でしか栽培されていない。手製の穂摘み具“アンガパン”を使って、昔ながらの穂刈法で収穫する

細谷葵(地球研) |

|

四君子苑玄関の「稲穂垣」

逆さに竹を束ねた姿が、刈り入れた稲穂を干した姿ににているところからこの名があります。

鞍田崇(地球研)

|

|

石の記憶

高知県北部の山村、椿山(つばやま)にて。標高600〜800メートルの急峻地に、この村はある。幾重にも石段・石垣が連なり、その間に民家が点在する。平家の落人伝説もあり、かつて秘境と呼ばれた雰囲気をいまもなおそこここに留める、美しい村。1970年代末までは焼畑がさかんだった地でもある。いまは人口わずか十数人という。

鞍田崇(地球研) |

|

|

|

|

|

| 2008年1月 |

|

2008年2月 |

|

2008年3月 |

湖州長興県水口郷 忘帰亭

中国湖州長興県の顧渚山は、唐代の代表的なお茶の産地で、8世紀後半から、宮廷に茶を納めていた。顧渚山は、湖州と常州の間に位置しており、九世紀ごろ、茶を宮廷に納める清明節の頃になると、湖州と常州の太守が金沙泉という泉を祀り、その泉の水を用いて、茶を製造して宮廷に納めていた、と伝えられている。忘帰亭は、両太守が茶を飲み比べした場といわれている。勿論、今の忘帰亭は、当時のものではない。

木村栄美(地球研)

|

|

バリの田植え

1月はバリ島タバナン県の田植えのシーズン。テンペ(tempe)と呼ばれる、伝統的な田植え用の笊を使って田植え作業を行う。田の広さにもよるが、だいたい2〜3日で植え終わる。

細谷葵(地球研) |

|

春雪の世界遺産

彼岸の入り間近の白川郷は、春の柔らかい光の中で雪国を演出している。ここは、岐阜県庄川流域に位置し、1995年国内で六番目に、世界遺産に登録された合掌造りの集落である。ドイツの建築家ブルーノ・タウト(1880〜1938)は『日本美の再発見』の中で、「極めて論理的、合理的で、日本には珍しい庶民の建築」と評している。(荻町展望台より撮影)

木村栄美(地球研) |

|

|

|

|

|

| 2008年4月 |

|

2008年5月 |

|

2008年6月 |

ブタの解体作業

ラオスのカム族の村でブタをさばいてもらいました。料理は主に男性の仕事です。

武藤千秋(地球研) |

|

ダッタンソバの芽

佐藤プロジェクトでは今年、雑穀栽培をすることになりました。

早速ダッタンソバが発芽しました。

武藤千秋(地球研) |

|

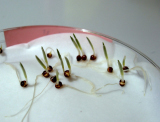

キビの発芽

シャーレでキビの種子を発芽させました。草丈は現在約1.5センチ。3センチほどになったらポットに移植します。

武藤千秋(地球研) |

|

|

|

|

|

| 2008年7月 |

|

2008年8月 |

|

2008年9月 |

いのちへの畏敬

ストックホルムの Biologiska Museet(1893年建築)。いわゆるノルディック・スタイル、ケルト装飾が施された木の扉が印象的でした。(June

9, 2008)

鞍田崇(地球研) |

|

雑穀ミニ農園

プロジェクト室前では世界各地の雑穀類がすくすくと育っています。キビ・ゾルガム・ソバ・ヒマワリ・ダイズ・キノアが開花中です。

武藤千秋(地球研) |

|

アイルランドのフェン(湿原)の風景

ブリテン島の所々には、このようなフェンと呼ばれる湿原が広がっている。独特の植生をもつとともに、有機物の遺存体が水漬けでよく残るので、フェン地帯からはいくつかの有名な考古学遺跡も発見されている。写真はダブリン市近郊のフェン地帯。ハエトリ草が色彩を添える。

細谷葵(地球研)

|

|

|

|

|

|

|

| 2009年10月 |

|

2008年11月 |

|

2008年12月 |

ラオス・ルアンパバーン県におけるモン族の焼畑

標高1200メートルの急斜面で陸稲を中心に様々な作物を混作していた。そこには彼らの食に対する要求度が伺える。

田中克典(地球研)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2009年1月 |

|

2009年2月 |

|

2009年3月 |

冬の「山紫水明処」(上京区東三本木通丸太町上ル)

江戸後期の儒学者頼山陽の書斎。いまも建てられた当時と同じ姿で鴨川べりにある。山陽はこの書斎からの東山の眺望をことのほか愛した。京都の風景を山紫水明というのも、これにちなんだもの。

鞍田崇(地球研)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2009年4月 |

|

2009年5月 |

|

2009年6月 |

タイ焼き屋さんじゃありません―吉冨寿し

(福岡市中央区舞鶴)

4月の環境思想セミナー講師の坂田和實さんは北九州のお生まれ。九州に行ってきますよと言ったら、「ぜひここへ」とお勧めいただきました。春らしく〆は焼き筍の握りでした。

鞍田崇(地球研) |

|

耳をすまして―聴竹居

(京都府乙訓郡大山崎町)

建物のすばらしさは言うまでもありませんが、「竹に聴く」というネーミングのセンスのよさも際立っています。

聴くことはどこまでも従うこと。建築であれ、工芸であれ、はたまた農業であれ、ものづくりの原点には、

そういう態度があるのかもしれません。

鞍田崇(地球研) |

|

オーストラリア・レイクランド市の沼に群生する野生イネ

訪れた時 (2009年6月12日)は乾季の始まりで、

出穂しているイネがあった。

田中克典(地球研) |