対話3

時間 × 情報

精確なものさしをつくる者と曖昧なものさしを活かす者

話し手●中塚 武(教授)× 関野 樹(国際日本文化研究センター教授)

進行●熊澤輝一(准教授)

ひとくちに「時間」といっても、そのとらえ方や基準はさまざまである。西暦・和暦などのように「共通のものさし」として基準化され制度化されたものもあれば、雪形の出現や植物の開花のように、人の暮らしや自然の営みのリズムによりそったものもある。中塚武プロジェクトリーダーが率いる気候適応史プロジェクトは、樹木年輪の酸素同位体比を指標に復元したおよそ2,600年分の古気候データと歴史学・考古学的な情報とを結びつけ、気候変動に人間がどのように対応してきたのかを探る。いっぽう、情報学を専門とする関野樹さんは、時間にもとづいて情報を可視化・解析する研究開発に取り組むなかで、時間というものさしの精度、厖大で多様な情報を重ね合わせることのむずかしさと向き合う。研究の主題は異なるが、「時間のものさし」を軸に、人と自然との関係に関心を寄せる二人。その視点が交わる先に浮かび上がるものはなにか

関野●きょうお持ちしたこの図は、国立民族学博物館の元副館長の久保正敏さんの発想をもとに、私が手を加えたものです(図1)。地球研のようにいろいろな分野の研究者が集まって学際的な研究するときには、この図にあるように、それぞれの情報の接点として「時間、空間、主題」の三つの軸を意識することが大切だと考えています。

時間軸だけで情報を集めるときには、同時刻、あるいはその前後関係で情報をつなぎます。時間と主題を軸にすれば、時間に対応して主題がどう変化するのかを表したものが「年表」や「グラフ」という表現になる。いっぽうで、主題と空間を軸にすれば、地図の表現になります。こうした年表や地図をつかいながら、時間と空間と主題とを組みあわせて、地球研での新たな情報のつながりが生まれてゆくと理解しています。

図1 情報をつなぐ三つの軸

年表や地図は、二つの軸で構成される展開面と考えることができる

人は「時間の精度」を追いつづけた

関野●情報を扱う環境をこの三つの軸でとらえると、主題や空間にくらべて、時間という軸が手薄だったのではないでしょうか。そんな疑問をきっかけに、時間の情報をさまざまなかたちで可視化し、分析する研究を始めました。

いまとくに関心をもっているのは、「あいまいな時間情報」です。暦のちがいも、データが同じ時間軸上に並ぶことで生じる問題の一つです。でもこれは、出発点にすぎません。コンピュータ処理では一定の精度のデータが必要ですが、じっさいのデータは、「~ころ」や「17世紀前半」といった時間表現がつかわれる。一つの時間軸で異なる情報を関連づけようとするときに、この「あいまいさ」がどうしても障壁になる。あいまいなものでも同じ時間軸上で比較したり、関係性を見たりできるようにしたい。いま研究していることは、その一つのステップだと位置づけています。

中塚●これらの3枚の写真は、どこで撮られたものですか。

関野●写真1はインドのジャイプルにある世界最大の日時計(精度2秒)で、暦づくりなどにつかわれました。写真2は航海用のクロノメーターです。これによって経度を正確に測れるようになり、航海技術が大きく進んだ。

中塚●写真2のクロノメーターはいつできたのですか。

関野●18世紀ころだと思います。

中塚●これがコロンブスのころにあったら、西インド諸島をインドだとは思わなかったかもしれませんね。(笑)

関野●写真3は、アメリカのワシントンD.C.にあるアメリカ海軍天文台の時計です。この天文台には時空間データの基準が集積しています。一つはGPSの基準時計。あらゆる場所で緯度と経度を知るための基準です。時刻の基準になる国際原子時を決定するための原子時計の一つもあります。地球の自転の観測にもここが深くかかわっており、そのデータをもとに「うるう秒」が決められます。これらの時計は100万分の1秒以上の精度です。私たちは時間の精度をずっと追究しつづけてきたといえます。

写真1 世界最大の日時計(インド ジャイプル)

写真2 航海用クロノメーター

写真3 アメリカ海軍天文台(アメリカ ワシントンD.C.)

古気候データから、社会と気候の関係が見える

中塚●私たちの気候適応史プロジェクトは、樹木年輪セルロースの酸素同位体比という、精度の高い「ものさし」をもったことによって、新しい現象を発見できました。まさに、目からうろこが落ちるような経験でした。歴史との因果関係や人と自然との関係性は、タイムスケールや地域性、時代によって変わりますが、しっかりとした「ものさし」をもったことで、研究の出発点に立てたのです。

関野●そもそも、古代の気候変動のデータに着目したのはなぜですか。

中塚●一つには、年輪にもとづく分析によって、品質のそろった1年単位の気候データを、時代を超えて長いタイムスケールで収集できるという、情報量のメリットがあったからです。いっぽう歴史学には、幾千年にもわたる厖大な蓄積があって、年表のような史料はたくさんあります。でも、大きな問題は、時間方向のデータのクオリティが時代や地域によって安定していないこと。まずは、同じクオリティのデータをとにかくたくさん取り出すことを前提に話を組み立てました。気候データは1年単位のデータにしてエクセルなどで保管できます。それとは別に、ビッグデータ解析のように、さまざまな文書史料からキーワード検索して、新しい時間変動のデータをつくる。これらをくらべることで、新たに議論できることはたくさんあると思ったのです。

図2のグラフは、その成果の一つです。気温の変動を古代から1年単位でグラフにして、日本の古文書や日記もふくめたさまざまな史料から、飢饉の「飢」や「飢える」という語彙を抽出し、その数と比較すると、きれいな相関性がありました。しかし、気温が下がると飢饉が起こるという、単純なものではありません。

徐々に気温が低下しはじめるのが11世紀からですが、それにともなって冷害による飢饉が徐々に増えるわけではない。12世紀後半以降の数十年周期の気候変動の拡大にともなって、温暖な気候が10年、20年ほどつづき、その直後に寒冷化が突然起こると、そのタイミングでたくさんの飢饉が発生します。人間の感覚から考えると、この傾向を理解するのはそれほどむずかしくはありません。人間の時間に対する過適応、つまり10年以上にわたって長くつづく「特定の好適な環境や資源や技術などに過剰に依存した状態」の危険性が、このデータから見えてきます。

また、気温の時間変化と社会応答の時間変化とを単純にくらべることで、時代ごとのリアクションのちがいもわかります。大きなリアクションがあったのはどの時代か、まったくリアクションのない時代、つまり社会が気候変動をスルーできた時代はいつなのかも検証できます。しかも、それを1年単位で比較できるので、因果関係をかなり正確に議論できます。

たとえば13世紀前半に大飢饉があったけれども、それは気温が低下した年か低下する前か、あるいは低下してから10年、20年たってからなのかでは、因果関係のメカニズムはまったくちがいます。それを正確に把握することがプロジェクトの目的の一つでした。これはあるていど達成できたと思います。

均質なデータとの比較で見える歴史の裏側

関野●中塚さんのデータのおもしろいところは、データの精度がものすごく上がったことだと思うのです。たとえ、年単位で過去の自然現象を検証できたとしても、これまでは断片的で、これだけ長い期間のデータを取り出すことはできなかった。

中塚●でも、プロジェクトを始めたころは、いろいろと批判も受けました。気候変動のデータと史料のキーワード検索の結果とをくらべるという方法は、歴史学者は目をむいて「邪道な仕事だ」と思うのです。(笑)史料を読まずに「飢」の数だけを基準にしているからです。たしかに、これはだれもしていなかった方法ですが、たんに「しなかった」だけではなく、その結果をはじめて見せたときには、歴史学にかかわる多くの人たちが拒否反応を示しました。古気候学、歴史学のどちらにも受け入れられなかった。(笑)ですが、グラフを見ると、たしかに相関性があり、気候変動と社会応答には因果関係がありそうだということは、どの分野の人が見てもあきらかです。

関野●気温データは、質的なちがいはあるにせよ、気温は気温です。これに対して、歴史学側の話をすれば、「飢」という語彙を単純に拾いだしているけれど、時代によってそのコンテキスト(文脈)はちがいます。歴史学者が拒否反応を示した理由の一つは、「史料全体を見ないとわからない」という考えがあるからだと思います。

中塚●飢饉に対する人びとのリアクションは時代によってちがいます。もちろん、私たちはそのことを知らずに単純にくらべているのではなくて、むしろ、そのちがいの理由を知りたいというのが研究の出発点です。「なぜ時代ごとにちがうのか」という疑問に、歴史学者なら答えられる。あるいは、歴史学者が読み取ろうとする文献の裏側、いわゆる史料批判につながる可能性があります。

たとえば中国の文書には、紀元前の春秋戦国時代からの年表があり、10年単位で、いくつの戦争があったのかを研究している中国人の歴史家はむかしからいます。私たちはすでに1年単位の気候データを2,600年ぶん出しましたから、そうした年表と古気候データとをくらべることもできます。すると、おもしろいことに、気候データの変動と年表上の洪水や干ばつの発生の記録とは、基本的にはよくあいますが、あわない時代もあるのです。

中国史の多くは、歴史書として正統だと認められた「正史」にもとづいています。正史は、一つの王朝が滅んだあとに、次の王朝によって書かれています。正史を読み解くには、それを書いた王朝がどのような歴史観をもっていたのかを知ることがだいじです。たとえば、元朝の正史は明が書いたものですが、これには、ものすごい数の災害の記録が出てきます。じっさいに災害は多くて、気候変動という意味では激しいのですが、同じように変動が激しいほかの時代とくらべても、中国史のなかでは極端に多い。これには、モンゴルに対する中国人の考え方がそのまま表れています。「ひどい政治がなされていたから災害が多かった」という歴史観が見えてくるのです。

気候データと文献記録とをくらべて、その不一致や、記録の裏にある意図を考えるうえでも、まずは単純にくらべる作業がその出発点になりうる。そこから新しい歴史観が見えてくる可能性がある。情報として虚心坦懐にくらべるステップがあることはだいじだと思います。

関野●均質で、過去から長い期間にわたって存在する気温や降水量のデータ自体が、一つの基準になります。それに照らしあわせることで史料批判ができるという意味では、やはり大きな成果だと思います。

客観的な視点が議論に風穴を空ける

中塚●図2のグラフで気候データと比較した史料は、同時代に書かれた史料が中心ですから、のちの時代の偏見は入っていません。しかも日記などはリアルタイムな史料で、飢饉が起こっている、その年に書かれています。

関野●リアルタイムの日記に対して、正史からは、その正史を書いた後世の政権がどういう考えをもっていたのか、正史に書かれた時代のなにを重要視したのかを紐解くことができる。歴史学的な見方をすると、それらを比較することもできると思います。

中塚●文献の記録を扱う場合には、『日本書紀』のようにあとで書かれた編纂物、つまり書かれた当時の歴史観にもとづいていると思われる史料の場合と、その事象が起こった当時に書かれたことが明らかな古文書や日記などの史料を、くらべることがだいじです。しかし、このプロジェクトではさらに、そこに第3の自然科学的な情報をもちこみました。人間の手や当時の人の発想がまったく入っていない気温や降水量の変動の記録など、第3の客観的な情報とくらべることで、これまで決着がつかなかった「どちらが正しい」、「どちらが有用」といった議論を前進させることができる。

古気候データだけではなく、地震の記録、環境に関する史料、あるいは遺跡のデータも客観的なものとして比較できる可能性があります。これまで文献史学だけでくらべてきた歴史観、あるいはそこだけで戦わせてきた議論が、自然科学的なデータや考古学的なデータが蓄積されることで、さらにレベルアップする。それがいまの局面だと思うのです。時間軸に関しては、そういうデータをどれだけ取り込めるのかが一つの鍵になります。

図2 中世における気温と飢饉の年々変動

飢饉報告件数は、数十年間の温暖期のあとに、気温が急激に低下したときに、急増している。例外(①気温が低下しても飢饉にならない、②気温が下がらなくても飢饉になる)もある。数年周期や数百年周期の変動には、あまり反応しないように見える

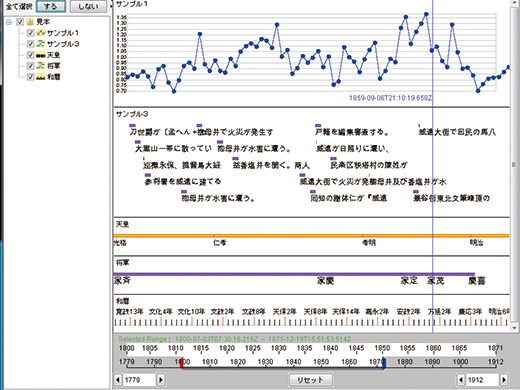

図3 時間情報システムHuTime

年表やグラフを同じ時間軸上に並べることで、時間情報の可視化や解析を行なう。プロジェクトのWebサイト(http://www.hutime.jp/)から入手可能

時間情報をどう扱うかがこれからの鍵

関野●データとして扱える情報が、これからますます増えることはまちがいないでしょう。くずし字にしても、AIを活用した方法やウェブ上でみんなが共同で読むという方法が生まれつつあります。

いっぽうで、時間軸上で比較したり、ほかのデータとつきあわせてものごとを見る器として、これまでのエクセルだけではさみしい。そこには新しい技術も必要です(図3)。たとえば、古文書には年月日まで書いてあるとはかぎらない。それをどう扱えば、ほかの情報と符合するのか。これは私の研究につながると思います。

地震のデータでは、年月日だけではなく、時刻の情報も重要です。たとえば、複数の場所で「何月何日に大きく揺れた」という記述がいくつか出てきたときに、その時刻までわかると、本震と余震の区別がつきます。ところが、むかしの時制は、地域や時代によってぜんぜんちがいます。数kmの距離にある上野の寛永寺と芝の増上寺でさえ、時を告げる鐘の鳴らし方がちがっていて、混乱を招くこともあったそうです。(笑)

時刻の表現はとても複雑で、それを符合させるのは、なかなかむずかしい。少なくともどちらが前で、どちらが後ろなのかを比較できないことには話がはじまらない。

中塚●地震は一つひとつが明確なイベントなので、時刻をくらべることに意味がありますが、気象現象は、ここで雨が降っていても隣町では降っていないこともある。(笑)時間単位であわせることに意味がない。

私たちのプロジェクトでも、江戸時代の日記を扱っています。たとえば気象に関する記述を調べると、「小雨が降った」、「夕立があった」、「時雨があった」などと書かれている。前近代の天候記録は測器で測っていないので、具体的な数値データは書かれていません。一つの日記のデータだけでは定量的な気温や降水量に変換できないので、なるべく多くの記述を集めて平均化する必要があります。1日単位で調査したければ、その地域全体、あるいは近畿地方や東海地方全体の日記を集めないといけない。記述を空間的に平均してしまうと、1時間単位の気象現象は復元しようがない。せいぜい、その日はどのくらい晴れていたのか、暖かかったのかどうかという、ぼんやりとした話です。だからあわせようがないのです。

私が知りたかったのは、タイムスケールごとの社会の反応のちがいです。たとえば、降水量の変動を復元すると、約1,200年周期の大きなサイクルがあります。そのサイクルは、日本の歴史の変化に対応しているように見える。弥生時代や古墳時代、飛鳥時代、奈良時代などの年表とくらべると、極端に言うと、「ぴったりとあっている」という言い方すらできる。

弥生時代はおおむね乾燥した気候ですが、古墳時代はとても湿潤でした。弥生時代中期末にいっきに降水量が増えた段階で、集落が高台に移ります。これは、「高地性集落」という、考古学では知られた議論で、戦争のために移住したと考えられていた。ところがこれを、降水量の変動に対する適応だと考えると、このあとの古墳時代の社会や世のなかが変わるシステムを理解しやすいのです。

住居を高地に上げても、水田は水を引くために低地につくらないといけません。つまり、集落と農地が分離するのです。これは、弥生時代の小さな社会ではありえないことでした。環濠集落は、自分の家の隣に田んぼがあるから守れたのです。ところが、数kmも離れた田んぼは守れないので、弥生時代末期には大混乱が起こりました。それを統合する社会が古墳時代にできあがった。それが、初期国家形成であるというとらえ方もできると思います。

そう考えると、数百年以上のスケールでの歴史のサイクルが気候変動のデータとよくあっているという議論ができる。このくらい大きなスケールでものを見るときに、くらべるべき相手は景観、あるいは歴史観そのもので、一つひとつの文書ではない。これに対して、飢饉の発生する状況が時代ごとにどう変わったのかを議論するのであれば、一つひとつの文書に書かれた飢饉という語彙の数と、1年単位で記録した古気候データとをくらべるほうが有効です。つまり、タイムスケールごとにくらべる相手もちがうし、なにを議論したいのかによってもちがってきます。

関野●過去のデータほど、時間を確定するのはむずかしくなり、幅をもったあいまいな時間を扱わざるをえない。そういうあいまいな時間をふくむ情報をどれだけ活かせるかは、私たち情報学の分野の役割でもあります。時間はあいまいでも、いろいろな情報を組みあわせて、つじつまがあうかたちに並べ替えることで、前後関係だけでも知ることはできるかもしれません。

異なる分野の人たちどうしで、それぞれが見ている史資料やデータをうまくつきあわせながら、それらを解析するしくみができつつあります。そういう議論の器ができることで新しい解釈が生まれ、その成果がまた、それぞれの分野にフィードバックされる。そういう互いの連携を活かせるような時間を扱うしくみができあがることを期待しています。

〈2019年1月15日、地球研はなれにて〉

対話を終えて…………熊澤輝一

自然や社会の変化を見ることは、環境を考えるのにもっとも基本的で重要な作業だ。関野さんは、時間情報解析ソフトウェアHuTimeの開発などを通じて、時間情報の扱い方を追究してきた研究者なのだが、そのことは地球研の研究者のあいだではいまいち共有されてこなかった。その関野さんが日文研に転出したところに今回の話がきた。

相手は中塚さん。関野さんの指名だ。最初に想定していたのは、かたや時間の軸を一本にすることで気候と社会との関係を理解する道を拓き、他方で一つの時間軸に異なる情報を関連づけてきたけれど、いざ時間に対する意識に目を向ければ、時代や地域によってちがうし、多様な意識のもち方があるものだね、といった対話だった。甘かった。私の思考の軸だけがずれていて、二人は共通して、同じ時間軸上で比較したり、関係を知ることを目標にもち、対話はそこに向かって迷いなく進んだ。想定はあさっての方向に外れたけれど、筋の通った二人の研究者おのおのがもつ一本のぶれない軸を垣間見ることができた時間だった。

タケとマツの林に囲まれたアパタニ族の棚田(インド、アルナーチャル・プラデーシュ州)

春の水田を眺めるカエル(滋賀県甲賀市)

年輪の観察(2018年、地球研オープンハウス)

(左より)関野さん、中塚さん、熊澤さん

関野 樹

中塚 武

なかつか・たけし

専門は同位体地球化学、古気候学、海洋生物地球化学。「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」プロジェクト・リーダー。2013年から地球研に在籍。

せきの・たつき

専門は情報学。大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国際日本文化研究センター教授。2002年から2018年6月まで地球研に在籍。

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。