対話特集号1 人と自然の関係──地球環境学の現在

対話2

ネクサス

ネクサスの可能性を俯瞰する

話し手●谷口真人(副所長、教授)× 杉原 薫(特任教授)

進行●石橋弘之(研究員)

多様な論者がネクサスの概念にそれぞれの意味を込めているネクサス研究。地球研では、地球環境学との関係で独自の立場から「水・エネルギー・食料」の連関をとらえてきた。では、地球環境学の現在を考えるとき、多様なネクサス研究のどこに共通点と相違点、接点があるのか。水・エネルギー・食料の関係性をとらえる視点からネクサスの概念を提示する谷口真人教授と、アジアの経済史、環境史を専門に都市と農村の関係性から資源ネクサスの概念を提示する杉原薫特任教授。異なる立場から新しい学際研究の展開と可能性を俯瞰し、人と自然との関係、地球環境学の今後を展望する

――地球研の研究プロジェクト「水・エネルギー・食料ネクサス」と「資源ネクサス」の共通点、相違点、接点はどこにあるのかからお話しいただけますか。

谷口●私は水の研究が専門ですが、水は多様な分野とつながることがわかっています。その中心が資源としての水・エネルギー・食料の関係性です。この連関を研究の中心に置いています。しかし、限られた土地で資源をどう利用・管理するかの面では、土地との関係がもっとも強い。

研究の一つの枠組みが、気候変動によって水・エネルギー・食料の関係がどう変わるかです。もちろん、ネクサスの構造の変化が、温暖化をもたらすカーボン量をどう変えるかなど、双方の関係もあります。それに都市化あるいは人口の増減と人が移動してくる移民の問題。人は資源を消費しますから、資源との関係性もテーマに入っています。

もう一つの枠組みが、それぞれのネクサスが社会あるいは地球にどういうインパクトを与えているのかです。「環境へのインパクト」、「経済へのインパクト」、「社会へのインパクト」の三つです。しかし、インパクトの意味が一方向ではなく、たとえば社会との関係では政策を変えるとネクサスの構造が変わるという逆の方向もあります。ですから、双方向のインパクトというものを考えています。

トレードオフとシナジーの視点

谷口●このときに、先ほどのネクサスの構造では、トレードオフ(二律背反)とシナジー(相乗効果)ということばをよくつかいます。たとえば、水・エネルギー・食料のトレードオフやシナジーだけでなく、都市化や平等性に関連する経済と環境のトレードオフの問題でもつかいます。持続可能性を考えるうえで必要となる要素どうしのトレードオフやシナジーを考える構造が、このネクサス研究の本質であると思っています。

杉原●私は経済史や環境史が専門です。本や雑誌のタイトルを検索してみると、ネクサスということばは19世紀からつかわれていますね。よくヒットするのは、「農村・都

市ネクサス

」。社会経済史でも重要なテーマで、農村と都市とが制度的に切り離されつつ都市が成長する過程は各地でみられました。そこでは、おもに農村から都市への人口の移動と食料の供給、そしてこれに絡んだ商品流通や交通、都市への権力の集中などについての議論が展開されました。

これに対して、新しい議論は、水・エネルギーのつながりが関心の中心です。食料とともに、水とエネルギーが、農村・都市ネクサスにとっても、都市の生存基盤の確保にとっても決定的であるという観点から、関係性を見直している点が新しい。

いま研究しているのは、こうした生存基盤の確保が、歴史的にどのように生じたのか。電力エネルギーは比較的新しいが、バイオマス・エネルギーをふくめて考えると、都市化と工業化にとっても、水とエネルギーは古くから重要でした。東京湾の歴史もそういう観点から見直しをしています。

埋立てが拡げる都市化と地盤沈下の連鎖

杉原●私の東京湾への関心の一つのきっかけは、谷口さんの地盤沈下の研究です。日本の工業化や都市化は、まず東京や大阪などの大都市を中心とする太平洋岸の四大臨海工業地帯で進みました。これがしだいに拡がって、各地に新産業都市が誕生した。しかし、工業化と都市化が拡がるにつれて地盤沈下も拡がった。

地盤沈下は、ある段階になると生活用水と工業用水、あるいは農業用水がバッティングを起こして、「開発はやめましょう」となる。つまり、地下水の規制がはじまる。同時に、工業地帯の移転や埋立ても進む。工業化や国土計画、経済政策と密接に関係しているのですね。

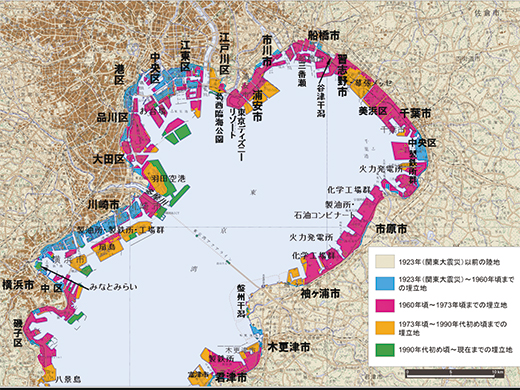

東京湾の埋立ての歴史をみると、図1の赤いところが1960年代から70年代初めの埋立て地です。最初はほとんどが工業用地で、自然海岸が消滅してゆき、漁業も衰退した。けれども、巨大なタンカーが着くようになって、そこで重化学工業が発達する。必要な水やエネルギーは海底を通して陸からもってきた。

この東京湾方式は、デトロイトの五大湖周辺やヨーロッパのライン川周辺の工業地帯の立地の優位性を一挙に崩した。中東などの石油資源と日本の水、エネルギーや労働力とを結びつける装置として、資源ネクサスが生まれたのです。しかも、これに似た方式は韓国や中国にも広まっていった。中国の埋立て規模はいまや世界最大で、現在も拡大しています。空間を操作する資源結合のモデルですね。

もう一つの特徴は、輸入資源に配慮した国土計画に転換させたこと。ネクサスの爆発力が、日本の農村や地方の工業都市を再評価させたのです。農村のネクサスが工業都市に従属するかたちで都市化が進んだ結果、東京の都市圏も成長するし、地方の都市も成長した。日本は工業化をこうして達成しているのですね。

いっぽう、公害運動とこれにともなう市民運動が1960年代末からはじまっていますね。ここから50年くらいをかけて、持続性パラダイムへの転換というか、環境に配慮した国土計画に変わってきた。しかし、中国などではいまだに経済成長がつづき、成長志向と持続性志向が重なりあってアジアは動いている。全体としては工業化も成長も早く、環境負荷も環境破壊のスピードも速いのが現状です。

グローバルな「貿易財と非貿易財」の分岐点

谷口●地球研でも、2013年度から2017年度までネクサスプロジェクトがありました*。当時は、互いの資源に相互依存性があることから、どちらかというとトレードオフの関係に注目していました。ところで、杉原さんとの議論のなかで、日本の沿岸域の工業地帯で石油などのエネルギーと豊富な水とのあいだでシナジー効果が働き、経済発展と環境問題が発生したとの話はたいへんおもしろいと思いました。

このシナジーは、なくしてはじめて気がつくことが多いのです。シナジーをどうつくるのかのプロセスをあまり考えてこなかったのですが、ようやく長期の視点に立ったシナジーの大きな枠組みを考えるようになった。

地盤沈下は、アジア各地で同じパターンで起こっていますね。さきほどおっしゃったように、地盤沈下がある段階までくると地下水の取水規制をはじめます。「共有地の悲劇」の典型的な例ですが、個人の最大利益を優先し、無料の地下水をつかいすぎると、結果としてみんなが悲劇を受ける。その典型が地盤沈下です。地盤沈下は環境破壊の一つのものさしで、これがユニバーサルに発生しています。

地球環境問題において、グローバルとユニバーサルは重要な視点です。温暖化のような話は原因も結果もグローバルです。いっぽう食料のグローバル貿易に起因する地下水の減少や地盤沈下はローカルに発生します。原因とその結果が異なる主体でもたらされるのでむずかしい問題ですが、ネクサスはそのような問題の解決を見据えたものでなければならないでしょうね。

さきほどの貿易の話でいうと、水ではノン・トレーダブルズが議論になります。

杉原●そうです。古典派経済学以来、生産要素は「資本と労働と土地」でした。水とエネルギーは入っていない。いっぽうのネクサス論では、資本と労働が入っていない。食料が入って土地が入っていない。こうしたちがいは一挙に解決できないが、一つの考え方は貿易財と非貿易財の区別と関連に注目することです。土地や水は移動させにくい。バイオマス・エネルギーもかつてはそうでした。しかし、石油や資本はグローバルに移動できる。労働は制限があるものの、人はあるていど移動します。そういう異質な要素を一挙に結びつけるのがネクサスの要点でしょう。

谷口さんの視点からは、いまの説明はマルチ・スケールでもあるということになると思います。スケール間の関係を明確にしないと、うまくゆかない。

ティッピング・ポインツの把握

杉原●ヨハン・ロックストロームなどの提唱したプラネタリー・バウンダリーは、いわば「地球の限界」という意味でのティッピング・ポインツ(急激に変化する点、臨界点・閾値)を議論しています。東京湾の地盤沈下は、ローカルあるいはリージョナルな臨界点・閾値を意識させた。東京都公害研究所に1960年代の後半に創設した部局でいうと、大気汚染や水質汚染、騒音・振動、健康被害と地盤沈下などの課題が自然科学的にも認識された。市民運動や自治体の努力があって、臨界点・閾値がソーシャル・ティッピング・ポインツとして社会的に共有され、あるていどの対応がとられた。

地球の限界の分析も、ローカルなティッピング・ポインツ、さらにソーシャル・ティッピング・ポインツに落とし込まないといけない。たとえば東南アジアでは日本とは異なるソーシャル・ティッピング・ポインツが出てくるだろうし、すでに出ていると思う。「警告型」のグローバルなメッセージをそういうものにどう落とし込むかがネクサス論の一つのポイントではないかと思います。

――お二人の話、湾というエネルギーと資源とが結びつく「場」の重要性を感じました。もう一つは自然科学と人文・社会科学の連携、それとグローバルとローカルをどのようにつなぐか、ということです。

お二人は別のアプローチからネクサスを研究してきて、ともに自然科学と人文・社会科学、それにグローバルな視点とローカルな視点をつなぐところに辿り着いていることが印象的でした。

東南アジアでは、日本が経験した1960年代以降の経済成長に追随する動きとその反動が、いままさに起こっています。私が研究するカンボジアではエネルギーをタイやベトナムから調達してきた。最近は河川の水力を利用する発電設備を山林につくり、石炭を利用する設備を港湾近くにつくりつつあるが、そこに中国が資本・技術参加している。中国は日本の高度成長期をモデルに追随し、そのモデルは東南アジアに移されている。東南アジアの現在と将来を考えると示唆的です。

谷口●カンボジアにも、トレーダブルな石炭と、太陽光や水力、風力というノン・トレーダブルな地産地消のエネルギーがありますね。そういう性格上の枠組みと、もう一つ地理的流通範囲がある。水は流域が決まり、電気エネルギーだと電力会社が管理している。ところが、食料は海外からも入ってくるなど、資源ごとに異なる境界が重なっている。そのおもしろさ、むずかしさがあり、管理の位置づけも異なってきましたね。

グローバルに国や文化が結びついた世界

谷口●ところで、地盤沈下はあるていど沈下しないと取水を規制しないですね。しかし、ある段階になるとみな同じように規制をはじめる。しかし、規制するまでの時間はどんどん短くなっていて、フォロワーズ・ベネフィット(後発の利益)があることがわかっています。

杉原●貿易財は、関税や為替の変動、貿易収支などを調べる必要があるので、統計的に把握しやすい。国際問題にもなりやすい。対して水や土地は、いまでも主権国家の定めるルールにしたがって統治されることが多い。カンボジアの水を世界基準で規制すべきという合意形成はできない。せいぜい流域管理、生態系の保全レベルで実践するしかない。世界がグローバルに結びついていて、すべてが必要な資源なのだから、貿易財か非貿易財かを問わず、あらゆる資源のシナジーとトレードオフを計算したほうがよい。

それにはいろいろなシステムや制度というバリアはあるが、私たち自身もなんとなく別の基準・価値観で考えているのかもしれない。日本には日本の水に対する考え方や文化があって、中東の石油と同じに扱うという転換はなかなかできない。しかし、人間の意識を超えて、現実にはひどいことがたくさん起こっている。

東アジアの沿岸で死んだクジラを解剖したら、プラスチックのごみが大量に出てきた。この5、60年のあいだ、工業化・都市化によって資本・労働・エネルギー・水がグローバルに結びついた結果です。地球研は、アジアをリードして認識の枠組みを固めないといけない。

――流域管理の面で考えると、メコン川にしても流域は複数の国にまたがっています。境界を越えて開発が進んで、影響も国をまたいでいるだけに規制がむずかしい。国は他国の内政に対して不干渉ですから、問題解決の壁にもなっている。価値観がそこにどう入るかは大きな課題ですね。

杉原●モンスーン・アジアの水や大気の循環は、インドや中国の文明が誕生するはるかに前から存在していますね。あとで「ここは中国だ」、「ここはインドだ」などと地理的に区分したにすぎない。しかし、いちど文化や文明ができると、言語や宗教が自己主張をはじめる。

この水はつかわないとか、この水に触ってはいけないなどの考え方も、数百年、あるいはそれ以上の長さでつづいているものです。しかも、そうした文明の特徴が人口の扶養力や大規模な灌漑の成否にも影響を与えていて、全体が経路依存性をもっている。そのなかで、過去50年くらいをスライスして、水・エネルギー・食料を研究しようというのでは限界がある。

第二次世界大戦後の東京は、欧米の都市から学ぼうと一所懸命でした。しかし、結果的には、ヨーロッパの都市計画とはちがう、工業地帯と居住地域が混在するようなモデルができた。それが公害運動にも影響している。

谷口●おもしろいと思いました。さきほどのプラネタリー・バウンダリー(地球の限界)にしても自然科学の分野が多いと思うのですが、人文・社会科学的な視点がそこに入ってこないといけない。いわゆる警告型のもののなかにも、ソーシャルの意味あいがあるはずだからです。そういうグローバルのなかの自然と人間の部分と、そのいっぽうでアジアや日本が共有・共感できる枠組みが必要だと思います。だから、その両方がどうマッチングするかが、テーマとしては必要になると思う。

ネクサスは議論と理解のプラットフォーム

谷口●ネクサスを題材にしたゲームがあります。国際的に著名な科学者グループによって、互いが互いをわかっていないことが解決に至らない一つの原因だということで、開発されました。カード・ゲームのように、子どもにもできるゲームもあれば、AIのデータをつかったようなゲームもあります。

つまり、水・エネルギー・食料、気候変動や土地利用をふくめて、社会にはいろいろな関係者がいる。しかし、たいていは互いをよくわかっていない。そこで、「その境界内であれば人類は将来世代にむけて発展と繁栄をつづけられるが、境界(閾値)を越えると、取り返しのつかない急激な環境変化が生じる可能性がある」という設定です。ゲームをすることで、水を理解している人がエネルギーのこと、食料のこともわかるような枠組みをつくることが目的でした。

いまは複雑な社会のデータが世界に存在しています。ですから、それがどのようにつながっているのかを理解できるネクサス・ゲームがたくさんつくられています。たとえば、技術的な理解と、互いに共感する、信頼関係を醸成するなどいろいろなステップを踏まないといけないと思います。

――人文・社会科学的な視点をいかにグローバルに近づけるか、自然科学もローカルなところにどう寄ってゆけるか。そのような歩み寄りの道筋ですね。

谷口●いま地球研で多くのプロジェクトが動いていますが、ネクサスのプラットフォームには、それぞれのプロジェクトに関係する入口がたくさんあります。持続可能性を考えると、つながりをどこまで理解し、どこを変えるとどこが影響を受け、互いがどのような関係になっているのかを理解するプラットフォームにもなります。また地球研のプロジェクトを俯瞰し、ほかのプロジェクトとのシナジー効果をつくるプロジェクトの連携を深めることにも使えると思います。

ネクサスは、「SDGs(持続可能な開発目標)」や、地球の環境変動に関する研究を支援する「ベルモント・フォーラム」、持続可能な地球社会の実現をめざす国際協働研究プラットフォーム「フューチャー・アース」などの国際的な枠組みのなかでも動いているプロジェクトです。ご指摘のようにローカルとグローバルをつなぐ枠組みとしてもつかえます。いろいろな意味で、多くの人が利用できる、研究を議論するプラットフォームになる可能性があると思っています。

人類世の価値観をアジアの両面性から見直す

杉原●「人類世」ということばが警告型のフレームとして広く知られるようになりました。それをアジアの人類世や地域の人類世として受け取ったときに、どのようなことが考えられるのか。

アメリカの良識派には、人類世の登場には第二次世界大戦後の原爆実験や冷戦時代のアメリカやソ連の環境破壊的な科学技術が影響したとする言説があります。

私は、日本とアジアの高度成長が生み出したエネルギーもまた人類世のもたらすさまざまな問題に深くつながっていて、そこでの自己矯正力を育てないかぎり、アメリカだけがいくら反省しても、地球環境問題は解決できないと思います。

谷口●ある大学の医学部の鬱病が専門の医師と話したことがあるのですが、その人は、「鬱病の反対はわくわく感」だというのです。ネガティブに思う心が脳の動きとどう関係するのかを研究していたのですが、ポジティブのわくわく感はどうすれば定量化できるのかをいまは研究しているそうです。車の自動運転化にこれをつかおうとしているようです。

じつは、この医師によると、人間にはポジティブとネガディブ両方が必要だそうです。「わくわく感だけでは、ハイテンションの中毒になってしまうので、きちんと鬱になるような状況も必要だ」というのです。環境問題にも両方の面があって、プラスの面がさきほどのシナジー、あるいは成長パラダイム。そのようなプラスの面は、これまで研究として評価しにくかったが、両面を考えないと全体を評価できないだろうと思います。

――ポジティブな側面とネガティブな側面のバランスをどう取るのかですね。

谷口●ネガティブな部分とポジティブな部分をどう評価するかですが、その医師によると、ポジティブな部分のほうが評価はほんとうにむずかしいようです。(笑)

杉原●日本の自然観に「はかなさ」がありますね。自然ははかない、だから貴重なのだと。「いまという時間」、「桜はすぐに散ってしまうという凝縮した時間」へのプレシャスな思いのようなものがあって、わくわくしているのか、悲しんでいるのか……。この両方を一挙に感じることができるのがいちばんよい。(笑)

〈2019年2月22日、地球研はなれにて〉

*研究プロジェクト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障――水・エネルギー・食料連環」(プロジェクトリーダー:遠藤愛子)

対話を終えて…………石橋弘之

ネクサスをめぐることばの意味を確認するところから始まり、その言葉の意味が互いに交差する論点へと話が進んだことが印象的であった。「古くて新しいことば」。ネクサスの研究史から気づいたことの一つである。ネクサスの概念は、いっぽうでは19世紀から都市と農村の関係をとらえる文脈でつかわれてきた。他方では21世紀に水・エネルギー・食料の連関を捉える文脈でもつかわれている。そして、それぞれのつかい方の特徴をふまえながら、相互に補完しあうところはどこにあるかに話題がおよんだ。

お二人の対話で接点を見出せたと感じたのは、貿易財と非貿易財の区別と関連に着目しつつ、異質な要素を結びつけるところに、ネクサスの要点があることが提示されたところであった。さらにグローバルとローカルの空間スケールをつなぐ視点、人文・社会科学と自然科学をつなぐ視点、多様なステークホルダーをつなぐ視点へと話題が展開したことも印象的だった。

地球環境学の将来を構想する話題のなかで、異なる立場のあいだの認識のあり方や、制度の背後にある価値観のあり方に話題がおよんだことは予想していなかった展開であり、聞き手としても発想を刺激されるのを感じた。

ジャティルフール・ダム。ダム湖は養殖場としても利用されていて水質の悪化が問題視されている(インドネシア)

地球研オープンハウスのイベントで、漁業(食)と燃料(エネルギー)のつながりと水産資源の持続可能な利用をテーマとしたネクサス・ゲームで遊ぶ

国境沿いにある長崎県対馬市の西海岸。日本のものだけでなく海外からのゴミが漂着する

図1 東京湾岸の埋立て地の変遷(小荒井衛、中埜貴元「面積調で見る東京湾の埋め立ての変遷と埋立地の問題点」『国土地理院時報』No.124、 2013年、 p.109)

図2 水・エネルギー・食料ネクサスの構造

温泉地で知られる大分県別府市の泉源。奥に見えるのは温泉熱発電を利用してイチゴを栽培する温室

(左より)杉原さん、谷口さん、石橋さん

杉原 薫

谷口真人

たにぐち・まこと

専門は水文学。副所長、研究基盤国際センターコアプログラムディレクター、IR室室長。2003年から地球研に在籍。

すぎはら・かおる

専門はアジア経済史、グローバル・ヒストリー。2016年から地球研の特任教授、プログラムディレクターに就任。2018年から国際出版室室長を兼任。

いしばし・ひろゆき

研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会――生態系システムの健全性」研究員。専門は地域研究。2018年から地球研に在籍。