対話特集号1 人と自然の関係──地球環境学の現在

対話1

災害リスク×風土

災害リスクと可視化の意味

風土論の現代的展開の可能性とEco-DRR

話し手●吉田丈人(准教授) × 太田和彦(研究員)

進行●中尾世治(研究員)

自然がもたらす恵みと災害リスクを可視化し、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)にどう役だてるかを研究する吉田丈人准教授。太田和彦研究員は、和辻哲郎やオギュスタン・ベルクによって精緻化された風土概念を、特定の地域における社会と技術と生態系の相互作用の表現として提起している。災害リスクの可視化は、特定地域内での場に付与された意味を開示することであり、その文化的・社会的な位置づけは地域の風土に災害リスクをふまえた防災・減災を埋め込むプロセスとしても捉えられる。若い世代の実践プロジェクトのリーダーと、所長裁量経費のグループ研究で風土論を共同研究する研究員との対談は、可視化と意味をキーワードにして、自然科学と人文科学の融合の具体的な萌芽を示している

吉田●私たちのプロジェクトの紹介からはじめましょうか。(笑)

プロジェクト名はEco-DRR(Ecosystem-based Disaster Risk

Reduction)、日本語では「生態系を活用した防災・減災」。ひらたくいえば、自然のしくみ・恵みを活用しながら災いを避けることについての研究です。人間社会にたくさんのモノやサービスを提供してくれる生態系サービスの情報を災害リスクの情報と組みあわせるとなにが見えてくるか、これをワン・ストップで見えるようにしたいというのが出発点でした。

どちらかというと基礎的な情報として研究するのですが、現在の災害にそなえての情報や人間の知恵は、いまだに社会の多数の人の行動や意識を変えるところまでは至っていません。たとえば、「この地域に地震や津波が発生したら、これくらいの人が死ぬかもしれない」などと報道されますね。ハザードマップと人口分布とのかかわりでは、被害想定区域にこれだけの人が住んでいるという数値も出てきます。しかし、人は災害のことだけを考えて暮らしているわけではありません。

災害を避けながら地域で生きるには、正確な情報を多く得られる環境は欠かせませんね。ものごとがどう見えるかは、研究としてはもちろんだいじです。しかし、人はそれをどう重視するのか、活用される情報にするにはどうすればよいかまで考える必要があると思っています。

これにはトップダウンのアプローチも、ボトムアップもある。トップダウンだと、法律や制度をどうするかの問題があります。民間のものとしては、たとえば、保険が大きな問題です。

ボトムアップ的には、地域の人たちに主体的に考えてもらうことが必要です。モデル地域で、地域の人たちと対話しながら、ともに考えることにしています。ある地域にもとからある伝統的な知識や地域特有の知識などを活用しながら、いまの地域でなにができるかをいっしょに考えたいです。そのようなモデル事例から、生態系を活用した防災・減災の考え方が社会に拡がってゆくのではないか、そういうアプローチです。

「風土」とはなにか

吉田●Eco-DRRをどう考えるのかですが、まず定量化の問題があります。Eco-DRRを定義するときに、なにをどう定量化すればEco-DRRを評価したことになるのか、国内的にも国際的にも充分なコンセンサスがまだありません。また、これまでの研究は、マングローブ林やサンゴ礁などの生態系では比較的進んでいますが、湿地や森林などはまだまだ研究が足りません。

太田●自然災害のリスクを可視化し、災害を避けながらどう暮らすのかですね。

風土論でカバーできそうな領域は、定量化し、可視化したものをどうつかえるようにするのかという点にあると思っています。

吉田●「風土論」というのは、そもそもなんですか。

太田●ある土地の気候や地味、地形、景観が、歴史や文化のあり方に影響を与えるという見方です。さまざまな議論がなされていますが、多くの人に参照されるのは、日本の倫理学者・思想史家の和辻哲郎(1889-1960)が『風土』(1935)で提唱した、自己を了解する方法として風土を捉える「風土論」です。

いわゆる西欧の近代哲学のなかでは、人間の「私」と地理的条件は、主体と客体として分けて捉えられていました。和辻以前の風土論でも、主体としての「私」が、客体としての風土から影響を受けるという図式でした。和辻の風土論が新しかったのは、主体と客体の二つに分けるという前提にどういう説得力があるのか。むしろ、そのあいだこそが重要ではないかという問いを提起した点です。

和辻の風土論は実存的で、人間存在がつくり上げられてゆく契機として風土性を定義しています。いっぽうで――これは和辻が強調している点ではありませんが、人間は活動のなかで意図的に、または意図しないうちに、景観や地形、気候さえもつくり変えています。この相互作用でつくり出される事柄に着目するのが、風土論の特徴といえます。

吉田●環境と人とは相互に関係していて、互いに影響しあって環境も人も変わる、そういう理解ですか。

太田●重要なのは、文化もそこで生み出されるという点です。たとえば、風土論は、建物の形や構造、その建物にどう住むか、そこでどう生活し、どういう観念や規範、世界観が生じるかということも、風土に規定され、導かれるなかで、私たちが諸事物と遭遇するプロセスとして把握しようとします。また、現在だけに着目するのではなく、技術と社会と生態系的条件の相互作用が時代を経て積み重なって表れてくることにも着目します。

逆にいえば、風土論は過去との連続性のもとで、現在の土地とそこに暮らしている人びととを捉えがちです。いっぽうで、Eco-DRRは、現在の土地と人びとを未来において生じうる害のもとで区分けするように整理できると思います。持続可能な地域社会を考えるうえで、両者をつなげることにはとても関心があります。

自然に対する認識のあり方としてのEco-DRR

吉田●そういう考え方は生態学にもあって、「社会生態系」という概念があります。同じことを別のことばで記述していることになりますね。

太田●風土論はどちらかといえば、文化的な事象を主に考えています。社会関係、教育、法律、風俗や習慣といった要素を考察することが得意な枠組みです。これはこの対話の進行役の中尾世治さんと以前議論したなかで出てきた論点なのですが、Eco-DRRはどういう文化になりうるかという点が、風土論の観点からは気になります。たとえば、自然科学よりもプリミティブですが、かつては星空を見たり、空気や風をよんで未来の予測をしていました。そして、それらの営為は分化したさまざまな社会システムに組み込まれ、浸透していた。Eco-DRRも広く文化として浸透することになると思いますが、それがどのようなかたちをとるかが気になります。

また、これも中尾さんと話していたことなのですが、風土論は人間を中心としたタイムスケールで議論しがちです。人間が世代交代をするタイムスケールと、森林荒廃にともなう災害の増加や、巨大地震などが生じるタイムスケールのずれ。これは哲学・倫理系では主要テーマにはならないのですが、文化としてのEco-DRRを考えるときはけっこう強く絡んできます。個人が経験的に体感できる幅を超えた因果関係を、どのように社会に落とし込んでゆくか。これは従来の防災・減災対策に欠けている観点だと思うのですが、いかがでしょうか。

吉田●Eco-DRRの研究は、従来の防災・減災対策には限界があるという認識からはじまっていますね。限界のあることが、いまになってようやく広く認識されるようになってきました。明治以降に技術や科学が発展することで、災害を抑え込む防災が可能だとされてきました。じっさい、災害の件数は少なくなり、被害の規模も小さくなってきました。しかし、環境や人間的なものもふくめて、失うものもたくさんあったのです。この反省のもとに「見直そうよ」という思いがでてきたのですね。

江戸時代には、風土に根ざした知識が豊富にあったと思うのです。技術もお金もないなかで、災害とつきあいどう暮らすかを必死に考えてきた。それを現代版に焼き直す、この意味づけも大きいのです。

災害のタイムスケールと人間のタイムスケール

吉田●千年に一度の大災害も、数年に一度の小規模の災害もあります。では、Eco-DRRではどの時間スケールで考えるべきか、じつは明確な技術論もまだありません。既存の防災・減災対策も同じで、「ある計画規模の災害から完全に守ります」が従来型のハード対策。計画規模自体をどう決めるかは、法律で決まりますが、なぜこうなっているかを理解するのはむずかしい。

たとえば河川は、上流で溢れるようになっています。ハザードマップでは下流が溢れるように見えるけれど、上・中流で先に水が溢れるので下流では溢れない。いまのハザードマップは、いわば「堤防がなかったらここまで溢れますが、堤防があるから守られていますよ」という地図です。こうしたことは専門家には理解されていますが、それでよいのかというと微妙なところもあります。

いわゆる内水氾濫では、川に水が流れずに街中に水が溢れます。いっぽうで、堤防が決壊するような100年や200年に一度の大災害もときどき発生する。Eco-DRRはこのどちらに対応できるのか。

たとえば、浸水しても家屋流出を起こすことがない溢れ方にするとか、土砂崩れが起こるにしても、その危険がある地域をつかわなければ被害は出ません。この両方を考えないといけない。従来の方法は、あるレベルまではハード対策で守るが、それ以上の災害はソフト対策でという対応ですが、Eco-DRRプロジェクトでは、そういうものを、なにをもとに判断すべきかの評価軸やモデル事例を提示したい。

たとえば都市での雨水の管理はむずかしいですね。多くの下水道は、排水と雨水がともに流れ込む合流式です。大雨になると、汚濁負荷の問題を引き起こす。都市は浸透面が少ないから、雨水を地中にどう浸透させ下水道に流さないかも課題です。

太田●個人的に、風土論とEco-DRRとがジョイントしやすいのは都市計画かなと思っています。都市を主として想定した風土論はあまり論じられていませんが、都市は風土論にとって重要な場所です。和辻の主張に顕著ですが、風土論の実践におけるコンセプトは、人間が風土的な限定を前提としつつ、それを超えて交流することなので、多彩な出自をもつ人びとが行き交う都市はもっとも着目されてよいと思っています。

吉田●しかし、都市で風土論というのは、なんとなくイメージしにくい。(笑)

太田●たとえば、築10年の建物と築200年の建物とをくらべたときに、その建物にまつわる人びとの記憶は異なります。同じように、都市ごとに、建物や街路、地名や挿話の集積のなかで表現される風土性も異なってきます。その風土性が、Eco-DRRや都市計画にどのように資するものなのかはまだわかりませんが……。

地域の自然の意味を共有するプロセス

太田●Eco-DRRの研究はどの地域で実施しているのですか。

吉田●面的に評価する研究内容については日本全国が対象ですが、地域の人たちと協働して取り組んでいるのは福井県と滋賀県と千葉県です。

滋賀県には、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」という先進的な条例があります。かんたんにいえば、従来型の方法だけでは災害を防げないから、いろんな方法で災害対策しましょうというものです。そのなかには、浸水リスクの高い場所の住まい方に関する対策もあります。たとえば、「住まい方を工夫することで、地域にプラスになる生態系サービスもありますよ」と提示できれば、流域治水の取り組みを前進させることにも、Eco-DRRを取り入れることにもつながるでしょう。ですから、Eco(生態系)の部分を既存のDRR(防災・減災)に加えられればと思っています。多機能を求めるEco-DRRには、どうしても分野連携は欠かせません。

また、滋賀県は自治会組織が強い土地です。ある地域では大雨で避難指示が出たにもかかわらず集落の人たちが避難できなかった経験があって、自治会の人たちはこのことに強い危機感をもっていました。そこに私たちの研究グループが加わることで、どうEcoの視点を入れられるかと。

太田●どういうことができそうですか。

吉田●集落の山手に入会林があったのですが、そこに新興住宅地がつくられました。景色はよいし、高台だから暁光が一面に見える。でも、土砂災害のリスクの高い立地であることを新住民は充分に認識できていませんでした。

なぜここに森があったのか。この土地の歴史を見ると、じつは幾度となく土石流の被害に遭っています。森は、土石流から集落を守る役割があったのではないか。また、獣害を防ぎつつ土砂災害も防ぐような多機能をねらったと思われるシシ垣も設けています。そういう情報や知恵を見えるかたちにして理解してもらう。すると、そのような伝統的なインフラのメンテナンスもだいじだと認識されるようになるのではないでしょうか。

太田●Eco-DRRのほうが、住んでいる人もメンテナンスしやすいのでしょうか。

吉田●重機を多用するような工事ではなく、生態系管理として、草を刈ったり木を伐ったり、崩れたものを修復してゆくようなことが必要ですね。地域の人たちには比較的やりやすい。でも、一定の負担にはなる。公共事業で進めてきた従来のハード対策とはちがう面があります。

太田●ハザードマップの話では、前提条件を理解しているために、専門家は非専門家とは別の意味を読み取れるということでしたね。同じように、ある地域にもともと住んでいた住民は新たに居住するようになった住民とは別の情報と経験知をもっていて、同じ現象から別の意味を読み取るかもしれない。こうしたギャップを理解・共有すると、土地への愛着や関心もわくと思います。

吉田●その点はおもしろいですね。プロジェクトの「伝統知」グループは、土地利用はむかしはこうだった、伝統的な災害対策はどうだったかなどを、ブックレットにまとめようとしています。

太田●もともと住んでいる人たちだって、知っている人と知らない人がいるでしょうね。ブックレットをつくる過程で地域の人たちが加わって書くなどすれば、伝統知の可視化にもなると思います。

可視化の方法と風土の理解

太田●知識を文字だけではなく、写真や映像、企画展などで表現する可視化の試みは、地球研のいろいろなプロジェクトで実施されていますね。Eco-DRRからみた、ある地域の理解のしかたを、どのチャンネルで伝えるとどういう説得力が生まれるのかを調べるとおもしろいかもしれません。たとえば、ある局面ではドローンの映像をもとに議論したほうが、よい意見が出るかもしれないし、別の局面ではシミュレーションにもとづいたほうが実りある議論になるかもしれない。

吉田●可視化という点では、滋賀県の事例を映像化したものを、地球研でも上映しました。現地での上映会には30人くらいの方が集まりました。ふだんの光景や互いの認識を映像化することで、個人がもっている土地の記憶が出てくるきっかけになればと期待しています。

太田●可視化するメディアによっても、意味や感覚は異なるでしょうね。地名や石碑をつくるのも可視化ですね。

吉田●むかしの人が可視化した痕跡。

太田●なぜこうしたものをつくったのか、当初は具体的な背景があっても、時を経るとわからなくなる。かつての防災用の石垣も、世代交代を経てゆくうちに築いた目的がわからなくなる。可視化と共有のプロセスは、更新されつづけてこそ意義があるように思えます。

吉田●映像は、それを撮る人がいないとつくれません。今回の映像化は、海外の映像ディレクターの方にお願いしました。その方はちょうど、京都大学の共同研究者のもとに長期訪問して、里山をテーマに撮影していたのです。

彼の映像は独特で、ナレーションがありません。登場している人たちが生でしゃべることばを活かしています。いろいろな意味にとれる映像です。すごくいい作品ですが、地域の人には、「もうすこし説明がほしかった」という反応もありました。

太田●そういった地域の人の聞き書きをマップに落としてみて、Eco-DRRのマップと重ねると、ある空間についての認識が人によってどのように異なるのかがわかりますね。可視化というのは、こういうところでこそ強力なコミュニケーション・ツールになると思います。

プロジェクト期間内でできること

太田●プロジェクト期間内のアウトプットの目標を教えていただけますか。

吉田●どこまで可能かは、実施している三地域によってちがうと思います。ステップがいろいろあって、まず共通理解にはじまって計画などの合意形成、その先に具体的な取り組みがあるというように進めばいいですが、まだ先が見えません。地域の方たちと話しながら、できるところから実現してゆく感じですね。

それから、政策提言をしたいと思っています。たとえば保険にしても、既存の制度はこうだが、それでカバーできていない領域がある。そういうものを政策提言のようにして出そうかと考えています。

いっぽうで、Eco-DRRやグリーン・インフラということばは、政策文書のなかですでにつかわれはじめています。気候変動適応、国土強靭化、国土形成計画などです。しかし、なにをどうすればよいかの具体的なところはまだ固まっていない。そこをきちんと提案してゆこうというEco-DRRの研究は、地球研プロジェクトだけでなく、環境省の研究費などでも研究が進んでいます。問題意識を共有する人たちを集めての議論も進んでいて、書籍化も進んでいます。

最終的に行政の計画に反映してもらおうと思うと、「こういうものが学術の世界ではだいじだと考えている」という具体的な提案が必要です。多様な分野の研究者や実務家が参加する地球研のプロジェクトからなら提案できると思っています。

太田●政策や地域計画に実効性をもたせることはとても意義があると思います。私の所属しているFEASTプロジェクトでも、多様な立場のステークホルダーを交えて政策や計画を「食」という観点から検討する委員会をいくつかの地域でつくろうとしていますが、そういうモデルを提供できればよいですね。

土地への配慮と土木の実践的倫理

吉田●Eco-DRRを実装するには、設計をどうするか、どうメンテナンスするかなど、現場にかかわる人たちがつかえるガイドラインやマニュアルが必要になります。また、それを実践する人のスキルも必要です。そういう意識をもっている土木や造園の業者がすこしずつできています。コンクリートを使用するにしても、植生管理にどう気をつけるべきか、自然の機能をどうすればうまく引き出せるかなどに気をつけながら事業を展開する。こういう人材が育つしくみができれば、必要なスキルをもった人がそれぞれの地域で活躍するはずだと思います。

太田●現実性はともあれ、土木業者は土地や植生、歴史的背景や景観に対してどのように配慮すべきであるかという技術者倫理は、あって然るべきだと思います。CSR(企業の社会的責任)やCSV(共有価値の創造)として取り組む企業が増えてほしいですね。

吉田●生態学の研究には、生きものはなにを人にもたらすのか、生きものと人はどうつきあえるのかなど、人間的な側面もとてもだいじです。でも、生態学者が人をふくめた研究をするときにつかえるツールは、まだ少ないと思います。人を対象にしてきたほかの学問から、学ぶところが大きいと思います。

風土論との関係でも、「生態学で考えている概念とパラレルだ」というところを超えて、どういうふうに理解を深められるかをもっと学びたいと思いました。未来にむけて考えようとする姿勢からは、きっとなにかが生まれるはずです。それを、余裕をもちながら自由に考えてみたい。

地球研は、本来、それができる場所だと思うのです。でも、それぞれのプロジェクトが、約束している研究内容を進めることで精いっぱいになっている。

太田●余裕をもって現場を見たいのはほんとうにそのとおりです。ほかにも、異なるプロジェクトのフィールド間交流があってよいとも思います。研究者も非研究者も、目線のちがいがわかると新しい発見があるのではないでしょうか。

吉田●いまの地球研では、プロジェクト間の相互作用がほとんどないですが、もったいない。異なる視点をもった研究者が、同じフィールドにいっしょに行けば、互いにヒントや刺激になることが、たくさんあるはずですからね。

〈2019年2月25日、地球研はなれにて〉

対話を終えて…………中尾世治

この対話では、文理融合の具体的な実践の萌芽を、見いだすことができる。生態系と社会とをひとつのまとまりとして捉える視点は、生態学と風土論の双方にみてとれていた。そのうえで、それぞれの立場から、都市と記憶、可視化と意味の共有、映像と語りの理解などが論じられた。

私が、もっとも興味深く思った点は、石碑とハザードマップを同じ地平で捉える視点である。かつて生じた災害をいまに伝える石碑を、その土地の災害リスクの可視化として捉えると、ハザードマップと連続したものであるといえる。つまり、人びとの土地に対する認識や記憶は、いままでも、これからも、なんらかのメディアを用いて可視化され、共有化されてきている。

記憶を刻んだ石碑を貴重な情報を伝える「生きた」メディアにし、他方ではハザードマップを石碑のように地域で共有される文化としてのメディアにする。最新の自然科学の知見によって風土論を現代的にアップデートし、Eco-DRRを風土への意味づけとして地域の文化に埋め込んでゆく。このような生態学と風土論の双方向の展開が人文学と自然科学の融合としての地球環境学となるのではないかと、この対話は私の夢想をふくらませた。

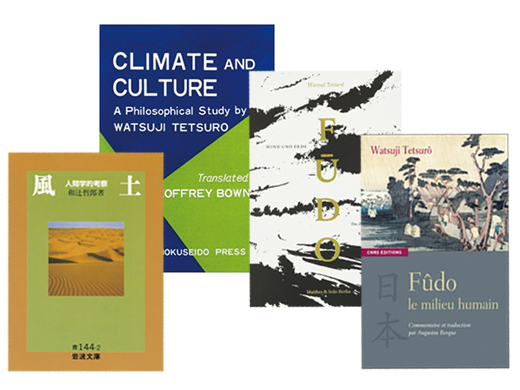

和辻哲郎の『風土』は英語、仏語、独語に翻訳されている。ちなみに仏語への翻訳者はオギュスタン・ベルク氏

生態系の宝庫として知られる西表島浦内川のマングローブ林

岐阜県白川郷の合掌造り。積雪の重さに耐えられるように屋根がつくられている

パズルで学ぶハザードマップ。2018年地球研オープンハウスでのEco-DRRプロジェクト企画のひとコマ

滋賀県比良山麓に残るシシ垣。集落や田畑を獣害から守るとともに、土砂災害も防ぐ働きがあったと思われる

滋賀県湖西地域で開催した上映会。自然の恵みと災いをテーマに作成した映像を上映し、地域の方がたと理解を深めあう対話を行なった

古い建物が次つぎに壊されて高層ビルが乱立する(中国海南省)

太田和彦さん

吉田丈人さん

(左より)中尾さん、太田さん、吉田さん

よしだ・たけひと

専門は生態学・陸水学。実践プログラム1のEco-DRRプロジェクトでプロジェクトリーダーを務める。2017年から地球研と東京大学を兼務。

おおた・かずひこ

専門は環境倫理、食農倫理。研究プロジェクト「持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築――食農体系の転換にむけて(FEAST)」研究員。2016年から地球研に在籍。日本版フードポリシー・カウンシルを研究中。

なかお・せいじ

研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」研究員。専門は歴史人類学。ブルキナファソ西部のイスラーム史と物質文化の研究をしてきた。