特集4

報告

TD研究を体感する

Td SUMMER SCHOOL 2018 in Lüneburg, Germany に参加して

報告者●佐藤賢一(オープンチームサイエンスプロジェクト共同研究員、京都産業大学総合生命科学部教授)

環境問題の解決には、異なる分野の研究者や行政、市民などの多様な立場の人たちが一つのチームになって解決に取り組むことが不可欠だ。その有効な方法を探るのが、近藤康久リーダーのオープンチームサイエンスプロジェクト。プロジェクトメンバーの一人である佐藤賢一さんは、世界各国から集まった研究者とともにTD研究のあり方を考えるサマースクールに参加した。トランスディシプリナリー(TD)研究の最前線から見えてきた可能性とはなにか

ドイツのリューネブルクにあるロイファナ大学メソドロジーセンターが主催するTdサマースクール2018(以下、サマースクール)に参加する機会をいただきました。本サマースクールは、9月2日〜7日のTdトレーニング・モデュール(TD/超学際研究の理論とケーススタディなど)と、9月10日〜11日のスペシャル・トレーニング・モデュール(TD/超学際研究のデザインプロセスの理論と実践など)の二段階構成で、さらにサイドイベントとして9月11日〜13日のアジェンダ・セッティング・ワークショップをふくめて約2週間がかりの内容豊かなプログラムです。私はTdトレーニング・モデュールの4日間(9月3日〜6日)に参加しました。

9月2日は夕刻からのウェルカムレセプションのみだったため、私が冒頭から参加できた9月3日がTdトレーニング・モデュールの実質的な1日めでした。参加者全員と5名の講師陣の自己紹介、TDとの関わりについてのショートトークとを経て、具体的なプログラムの中身に入りました。

ここでサマースクールの5日間のながれをご紹介します。

Day 1 9月3日(月)

午前はイントロダクションとして、TD研究の歴史と文化的背景、および現代における必要性についてのレクチャーでした。

午後は参加者全員が自身の研究分野や職域について開示しあい、どのような動機をもってサマースクールに参加しているのかなどを情報交換するワークを行ないました。さらに、TD研究がinter-disciplinary/multi-disciplinary/pluri-disciplinary研究とどういう関係にあるのか、そのコンセプトの理解、位置づけについてのレクチャーがありました。

Day 2 9月4日(火)

午前はTD研究の方法に関する理論(次元、原理、フェーズ、知識など)を、午後はTD研究の方法の実践面(全体像、課題の枠組み、知識導入、ビジョン形成、現場体験など)をテーマとするレクチャーがありました。メキシコなどの遠隔地からオンラインでのリアルタイム講義と質疑応答も盛り込まれており、プログラムを効果的にするための創意工夫が感じられました。

この日の隠れたハイライトは、授業終了後、午後6時くらいから始まった「After

work-walk」です。教室を、そして建物を出て、みんなで大学のすぐ隣にある林の中に入り、ときおり池がある緑あふれる小径を2時間ちかく、とにかくぺちゃくちゃしゃべりながら、瞑想に耽りながら(?)、ときどき記念撮影をしながら歩きまわりました。

Day 3 9月5日(水)

前日午後にひきつづき、午前はTD研究の方法の実践面(学びと統合など)についてのレクチャーがあり、午後にはいよいよサマースクールのメイン・イベントであるケーススタディ(事例研究)が始まりました。ケーススタディとは、もともとは社会科学および人文科学において、一つまたは複数の事例を取り上げて、推論があてはまるのか、なんらかの傾向が確認できるのかという観点で事物や事象を分析する研究手法です。

TD研究は、さまざまな立場や専門性をもつ人びとが関わる世の中の課題(事物や事象)に取り組むにあたっての、「研究のあり方、課題解決のためのアクションのあり方」を探索する営みです。たとえば2〜3日めのTD研究の実践に関するレクチャーで、テーマの一つに取り上げられたた「ユニークな地理的環境下にある人口密集地域における公衆衛生や治安維持」のような複雑な課題もその一つです。4日めまでの1日半をつかったケーススタディの時間には、参加者が4〜5名でチームをつくり、そのチーム単位で、じっさいにあった特定の事例をターゲットとしてTD研究プロセスを学びました。

私はBadal(ネパール)、Diana(メキシコ)、Fred(ガーナ)との男女2名ずつの4人グループでチームDisaster

Managementと名づけ、2015年4月25日に発生したネパール地震のカトマンズの被災状況をテーマに、ケーススタディの作業に取り組みました(取り組み方は後述)。じつにおもしろい、学ぶことの多いワークでした!

Day 4 9月6日(木)

前日につづき、チームDisaster Managementとしてケーススタディの作業に取り組みました。ネパール地震に対する「より効果的な対策はどのように策定し得たのか」という課題に対する仮説をシナリオ化しました。この日の夕方から夜にかけては、もう一つの隠れたハイライトが用意されていました。リューネブルク市内ツアーと地元のビール蒸留所兼レストランでのドイツ的な夕食会です。楽しすぎて、おいしすぎて、申しわけない。とてもではありませんが、ここにはくわしくは書けません!

Day 5 9月7日(金)

最終日は各チームが取り組んだケーススタディの成果物を発表し、質疑応答や意見交換を行ないました。私は出張日程の関係上、残念ながら参加できなかったのですが、チームDisaster Managementのメンバー3名が分担して発表を行なったようすがFacebookに投稿されていたおかげで、移動中の飛行機の中で知ることができました。なんというインテラクティブな世の中でしょう。サマースクールで偶然につながった仲間とは、こうしたSNSを介した交流をはじめとして、これからもなにかしら、つながりつづけてゆきそうな気がしています。

ケーススタディの構造を学ぶ

TD/超学際研究とはなにかという理論的なことはもちろん、講師陣をふくむ参加者同士の親密さを促す関係づくりに工夫を凝らしたプログラム構成に関心しました。創発性にくわえて、おもてなしを意識したワークショップ、さらにはその工夫があってこその、じっくりと時間をかけてのケーススタディの作業、チーム単位の自由作業や講師陣による随時コーチングなど、これらが一体となってじつに学びの多いサマースクールでした。

持ち帰ることができたのは、コンテンツ(プログラムデザイン、講義内容、参考資料、論文、図書など)と実践経験(ケーススタディ)、そしてなによりも講師陣と参加者とのネットワークです。これらをぜひ、オープンチームサイエンスプロジェクトの推進はもとより、日本におけるTD/超学際研究の振興に役だてられるよう、コンテンツを共有・発信し、ネットワークを活用してゆければと願っています。

サマースクールのコンテンツのなかでもとくに、後半部のチーム単位でのケーススタディを行なうにあたって指南書として共有された資料「The

Case」はとても興味深いものでした。ここにはケーススタディを行なうにあたってのステップが20項目示されています。それぞれの項目はガイドのための質問、タスク、コメントおよび所要時間などで構成されています。

たとえば「ガイドのための質問」では、TD研究のケーススタディを行なうにあたって、どのような課題にどのような順番で取り組めばよいのかについて、具体的な質問項目で示してあります。「ステップ1:(これから取り組むのは)どんなケース(事例)か?」から始まり、20のケーススタディ過程がどのような問いの連続によって成り立つのかという構造を理解するためにとても有用かつ刺激となるものでした。

ともに問いをつくり新しい価値を生み出す

私はハテナソンの研究開発と実践という切り口で、この研究プロジェクトに参加しています。ハテナソンとは、〈はてな?〉と〈マラソン〉を組み合わせたオリジナルの造語で、「問いを創る学び場」と言い換えることもできます。一人ひとりの発想が尊重されて、だれも否定されない安心かつ安全な場での質問づくり、問いづくりのあり方を伝えるコンセプトワードです。

TD研究が学術的な知と行動にとどまらず、非学術的な知と行動との協働によって成り立つ新次元のサイエンスのあり方であるならば、そのような場をつくるための戦略的な文化形成(互いの知と無知を分かちあい、学びあい、協働により新価値を創造する文化)があってしかるべきだと考えています。私はサマースクールでの体験をとおして、ハテナソンがTD研究の進展に貢献できるのではないかという期待感を強くもつに至りました。この経験を、超学際研究への貢献、ハテナソンの応用展開など、今後の取り組みにおおいに役だてたいと考えています。

Td Training Module 2018 スケジュール表

開催期間:2018年9月2日(日)〜7日(金)

開 催 地:ドイツ、リューネブルグ、 ロイファナ大学

参加人数:31名

|

Day 1 9月3日(月) |

Day 2 9月4日(火) |

Day 3 9月5日(水) |

Day 4 9月6日(木) |

Day 5 9月7日(金) |

|

|

9:00-12:30 |

Introduction: Historical, cultural backgrounds and current need for Td research |

Introduction Td research methodology: dimensions, principles, phases, knowledge |

Methods for Td research II: mutual learning and reintegration |

The Case: joint development of a Td case study design |

|

|

Lunch |

|||||

|

13:30-18:00 |

Exchange on professional activities of participants at the science | society interface Sorting out concepts: inter-, multi-, pluri-, trans & positioning Td |

Methods for Td research I: overview, problem framing, knowledge integration, visioning, experiencing the field |

The Case: joint development of a Td case study design |

Presentation of case study designs Feedback, Evaluation of Summer School and Outlook |

|

|

City Tour & dinner at the local brewery |

|||||

|

Evening |

After work-walk |

Presentation of UNESCO-Chair activities |

Fading out... |

||

会場となった建物の外観は、知的生命体ブルトンのようだ

ウェブカメラなどのオンライン会議ツールをつかって、遠隔地からレクチャーした講師と質疑応答する。左奥の小さなモニターに講師が映っている

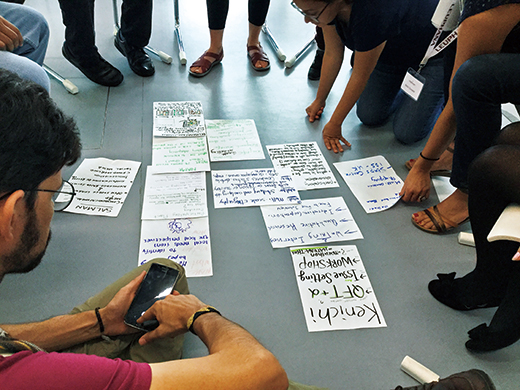

参加者それぞれが普段の仕事や学びでテーマにしていることを紙に書き出し、床に並べて共有する

さとう・けんいち

京都産業大学総合生命科学部(2019年4月から生命科学部)教授。2018年から、コアプロジェクト「環境社会課題のオープンチームサイエンスにおける情報非対称性の軽減」(通称オープンチームサイエンスプロジェクト)の共同研究員。