特集2

平成29年度 若手研究者支援経費・所長裁量経費の活動報告 その3

標準をつくる

環境試料のマグネシウム同位体測定法の開発とその応用

報告者●申 基澈(准教授)

74号につづき、「若手研究者支援経費」の支援を受けながら研究プロジェクトの枠を超えて取り組む研究活動を紹介する。標準時や質量の標準原器があるように、そもそも「標準」がなければ測定は成立しない。安定同位体比をつかった実験や分析でも、測定値の「標準」を定めることが不可欠だ。申 基澈さんが研究開発するのは、マグネシウム安定同位体の「標準物質」とその測定方法。そこには、開発者の知られざる苦労と喜びがあった

所長裁量経費の若手研究者支援経費をつかって、2016年から18年の2年間かけてマグネシウム安定同位体測定法を開発した。その背景や開発過程および期待される成果などについて述べたい。

マグネシウム安定同位体が秘める可能性

最初にマグネシウム安定同位体比の測定法が必要になったのは5年前のことです。同位体環境学共同研究を通じて、一人の考古学研究者からマグネシウム安定同位体を測定したいとの希望がありました。マグネシウムの安定同位体は、考古学的にむかしの食性状況に関する情報をもっている可能性が高いと期待されていたからです。私は当時、鉛同位体測定法を開発中だった。ほかにマグネシウム安定同位体の測定法を希望する人がいなかったので、部門としては外部研究者一人のために新たな測定手法を開発することはできず、その申し出を断わった。

しかし、その後、私の研究分野である岩石学をふくめ考古学や環境学分野でも、マグネシウム安定同位体の新たな特徴が明らかになり、さまざまな分野で活用されるようになった。とくに生物が用いるマグネシウムや亜鉛、鉄などの金属元素の安定同位体比は、生態系における食物連鎖のなかでその生物がどの位置にあるかを示す情報をもっていることが報告され、さまざまな分野で注目を浴びるようになった。しかし、日本国内ではマグネシウム安定同位体を測定できるところは限られていて、それも研究者個人の興味で行なわれているのが現実で、だれもがかんたんに測ることはできなかった。そこで私は、地球研でマグネシウム安定同位体の測定ができるようになれば、所内外のさまざまな分野の研究者が応用できるのではないかと考え、開発に挑戦することにした。

測定法の開発に必要な2段階の評価

ほかの測定も同じであると思うが、安定同位体比の分析手法を開発するにはプライマリー標準物質とセカンダリ標準物質をつかった次の2段階の評価が必要である。

-

1 プライマリー標準物質による評価

測定項目の値が認定されている標準物質(Primary reference material)をつかって装置の分析条件などについて評価する。

-

2 セカンダリ標準物質による評価

測定したい未知試料と同じ物質(Secondary reference material)で試料処理法および測定結果について評価する。

プライマリー標準物質というのは、特定元素のみを高純度に精製し、その同位体比が決定されているものであり、均質性を確保するために、最近では溶液状態か粉末状態で提供されることが多いが、金属の塊として配布されているものもある。たとえばマグネシウム(Mg)の標準物質(NIST

SRM980)は純度100%の塊である。

いっぽうセカンダリ標準物質は、自然界から採集した試料そのもので、均質性と特定元素の含有量について認定されているものである。たとえば岩石(玄武岩)の標準物質として、ハワイのBHVO-2、富士山のJB-3などがある。これらの物質は同位体標準物質ではないが、試料から特定の元素のみを分離精製して測定することで、正しい値が出るかどうかの確認を行なう。これらのセカンダリ標準物質は多くの研究者によって測定され、認定値ではないが推奨値として認められている。この2段階の評価をクリアして初めて測定法の開発ができたといえる。「装置があれば試料をかんたんに測れるだろう」というのは大まちがいだ。正しく未知試料を計るためにはどの装置であれこのような手法開発が必要だ。

突破口は研究者どうしのつながり

本手法開発のために私が最初に行なったのは、マグネシウム安定同位体用のプライマリー標準物質の入手であったが、すぐ難関に直面した。

さまざまな計測場面でその基準になる標準物質は、計測の信頼性を担保するために充分に均質で安定した物質である必要がある。つまり、これらの標準物質を製作するには高度な品質管理と関連ノウハウが必要であり、おもに先進国の研究組織が開発と補給を担当している。しかも、これらの標準物質は必要なときに適切な値段ですぐ入手でき、安定した値を保っているうちにつかう必要があるので、多くの国では、自国でつかえるさまざまな標準物質を製作・販売している。しかし、安定同位体用標準物質はまだ開発段階にあり、その数が少ないうえに、購入したあとで、不均質であるとの報告があることも少なくない。そのような状況のなかでももっとも進んでいるのがアメリカの国立標準技術研究所(NIST:National

Institute of Standards and Technology)である。欧州連合では最近、各国がつくったいくつかの標準物質をERM(European Reference

Materials)として販売している。日本では、産業技術総合研究所の計量標準総合センター(NMIJ:National Metrology Institute of

Japan)がこの役割を担当しているが、提供しているのは地球研と共同で開発した鉛同位体用標準物質(NMIJ CRM3681-a)のみである。

NISTからはマグネシウム安定同位体の標準物質(NIST SRM980)も販売されていたが、ケンブリッジ大学の研究者であったアルバート・ガリー(Albert

Galy)によって同位体的に不均質であることが報告された。その後、多くの研究者からも同位体的な不均質性が確認されNIST980はプライマリー標準物質としてはつかえなくなった。そのかわりに、ガリーがNIST980を評価するために用意したDSM3(Dead

Sea

Magnesium3)がプライマリー標準物質としてつかえるようになった。しかし、この物質はある金属会社から購入したマグネシウムを溶液化して作製したもので、その量は充分ではなく、一時的に配布されたが、すぐなくなった。しかも、製造につかわれた原料が変わることによって、二度と同じ溶液はつくれなくなった。私がガリーさんに連絡したときにはすでに配布が終了していて、分けていただくことはできなかった。そこで、日本のだれかがこのDSM3をもっていないかと探したところ、学習院大学の大野剛先生から10mlほど分けていただくことができた。

地球研で実験を重ね、手法が確立する

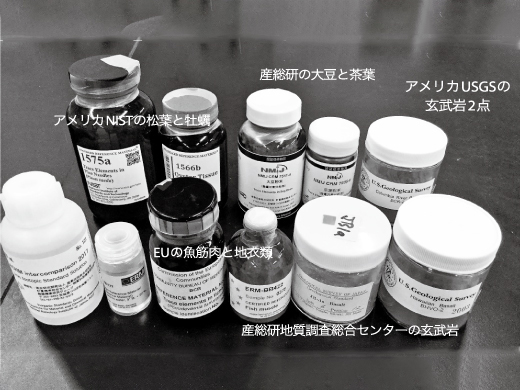

セカンダリ標準物質については、既存の文献を参考にマグネシウム安定同位体の分析手法開発でつかわれたさまざまな物質からいくつかを選び、購入した。そのなかには、牡蠣やお米、ひじきなど、さまざまな目的でつくられた標準物質がある。たとえばお米は、毒性をもつヒ素とカドミウムの含有量を評価するため開発されたものだが、マグネシウムに関しては情報がない。

大野先生から分けていただいたDSM3は少ないので、なるべくなくならないように、元素分析用にはマグネシウム溶液を購入し、RIHN-Mgという名前をつけて地球研のワーキングスタンダードとしてつかうようにした。これで標準試料の準備が整ったので、次の段階に入った。

ある試料からマグネシウムを分離精製する方法についてはすでに多くの研究者が報告しているが、陽イオン交換樹脂によるフッ化水素酸と硝酸をつかう方法と、フッ化水素酸とアセトンをつかう方法とが主流である。地球研でもこの二つの分離精製方法を用いて実験を重ね、さまざまな環境標準試料についての手法を確立した。

支えられて実現した開発、そこから拡がる研究の輪

2年をかけて確立したマグネシウム安定同位体比の測定法は、さまざまなセカンダリ標準物質の文献値とよく一致した。未知試料に対する応用実験を開始するにあたって、地球研の2つのチームの協力を得た。一つは栄養循環プロジェクトである。上原佳敏研究員の協力を得て、滋賀県の野洲川地域の田んぼの水-土壌-稲-お米において、マグネシウム安定同位体比を測定した。植物の生長と、マグネシウム安定同位体比の変化の特徴との関係を検討した。

もう一つは、計測・分析部門のポスドク研究員であるカイ・ニッチェ(Kai

Nitzsche)さんが行なっている研究である。彼は、水辺と水生生物をとりまく環境でのマグネシウム安定同位体比の変化を追跡している。とくに水-水生生物の関係は地質のちがう地域ではどのように異なるのかについて、詳細な調査を行なっているところである。

マグネシウム安定同位体比に関する研究を本格的に行なうために、私は平成29年度の科学研究費の申請を行なったが、採択までには至らなかった。それですこし戦略を変えて、平成30年度の申請では、マグネシウム安定同位体に絞らずに、環境標準物質の多元素の安定同位体比を測定し、同位体分析用セカンダリ標準物質としての評価を行なうことにして採択された。この背景には地球研での2年間の予備研究の実績があり、そのなかで見つかった問題点と解決にむけた挑戦が認められたと思えば、所長裁量経費で実現したこの予備研究はとても大きな役割を果たしたといえる。とくにその間は個人研究費をもっていなかったため、新たな研究開拓が困難な状況でもあり、若手研究者支援経費は大きな力になった。

*

分析技術の進歩によってさまざまな金属元素の安定同位体比の測定ができるようになったが、分析の信頼性を評価する同位体用の標準物質の普及はまだ追いついていない。この問題の解決策については国際的に検討中であるが、個人的には計量標準総合センターとの共同で、鉛(Pb)安定同位体用標準物質の開発にかかわり、さらに鉄(Fe)標準物質の開発も行なっているところである。

本研究で用いた測定法開発のプロトコール。「元素分離法」と「測定条件の確立」の二つに分けて、各段階で見直しを行なう。最終的には標準物質を用いた評価をクリアすれば手法開発は完了で、未知試料の測定ができるようになる

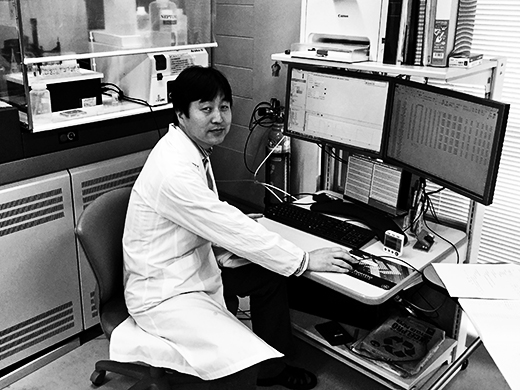

研究につかった安定同位体比分析装置マルチコレクターICP-MSで測定する申さん

研究に用いた各種標準物質。左下の2点はプライマリー標準物質で溶液状態。ほかはすべて粉状のセカンダリ標準物質で、一度開封したものは湿気を防ぐためにパラフィルムで密封しておく

南アルプスでの地質調査(2017年6月)

♦本研究 ♦推奨値 ● 他研究の報告値

セカンダリ標準物質である玄武岩(BHVO-2)のマグネシウム安定同位体比測定結果。この図は、標準岩石を用いた測定結果を表したもので、本研究での結果を赤色で示している。国際的に認められている値が緑色で示す「推奨値」で、黒色で示した値はほかの研究者らによる結果。推奨値より不確かさがすこし大きいが、値はほぼ一致しているのがわかる

地球研・若手研究者支援経費採択プロジェクト

-

■研究テーマ

環境試料のマグネシウム同位体測定法の開発とその応用

-

■助成期間:

2016年6月~2017年3月

2017年6月~2018年3月 -

■マグネシウム安定同位体比の測定法開発による成果は、以下のように学会で発表した。

2017.05 JpGU(申)環境試料のマグネシウム同位体分析

2017.12 同位体シンポ(申)環境標準試料のマグネシウム同位体測定

2018.05 JpGU(申)環境試料のマグネシウム同位体分析II

2018.05 JpGU(Nitzsche et. al.)Understanding bioaccumulation of metals by aquatic organisms in streams of different bedrock geology using Sr and Mg isotopes.

しん・ぎちょる

専門は岩石学、地球化学、同位体地質学。研究基盤国際センター准教授。2012年から地球研に在籍。