連載

晴れときどき書評

このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。

中尾世治(研究員)

カタストロフをいかに表象するのか

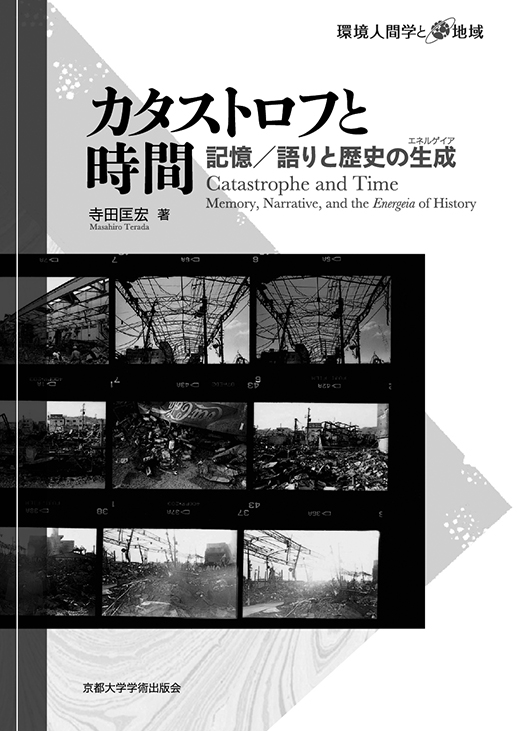

『カタストロフと時間──記憶/語りと歴史の生成』

寺田匡宏著

京都大学学術出版会、2018年

A5判、902ページ

本体9,200円+税

歴史はなんらかの表象をとおして現れる。すなわち、言語、音楽、図、モニュメント、あるいは、それらの一体となった博物館を媒介にして、歴史は表現される。大災害などの壊滅的な事態としてのカタストロフがあると、そのことを歴史とするために、さまざまな手段による表象がなされる。それでは、人びとは、カタストロフをどのように表象し、歴史としているのか。言い換えれば、人びとのなかに、カタストロフの歴史がどのように現れるのか。これが本書の主題である。

本書の主たる対象は、阪神・淡路大震災の表象である。この災害が、どのように歴史として表象されてきたのか。どのような歴史の表象であるのか。著者の寺田は、これを入念に粘り強く、記述・分析している。

「捏造された無名の死者」

寺田の入念さと粘り強さは、本書の第5章においてもっともよくみることができる。それは、阪神・淡路大震災のメモリアルセンター「人と防災未来センター」の4階で上映されている映画『このまちと生きる』の分析である。この映画は、地震直後の火災で、未婚の若い女性である姉が生きたまま焼け死に、その姉の最期の姿を目撃し、その最期のことばを聞くという壮絶な体験をした未婚の妹が、数年後にふりかえって、一人語りするというものである。

寺田は、入念に『このまちと生きる』の問題点を浮き彫りにする。第一は、犠牲者の年齢と死因である。この映画では、若い女性が焼死している。しかし、じっさいの犠牲者の大半は高齢者であり、死因の圧倒的多数は圧死であった。第二は、実話をもとにしたフィクションという点である。映画のなかでは、生きたまま焼け死ぬ姉は妹に、「いいから、行って」と言う。地震のあとの火災で亡くなる人が、助け出そうとする人に対して、「いいから、行って」という内容のことばを発したという事実は、震災後、新聞などをつうじて人口に膾炙していた。しかし、映画では、登場人物の年齢や家族構成、居住地域などが変更されている。つまり、このメモリアルセンターで上映されている映画は、被災の典型例を扱ったわけではなく、よく知られたエピソードを部分的に用いることで、「実際には存在しなかった死者が捏造されている」。

寺田は、さらに先に行く。この映画を、第二次世界大戦において日本軍の要請によって描かれた戦争画*と比較する。そのうえで、この映画の制作者と戦争画の作者には、共通して、「悼む姿勢」と「演出」とは両立するかという葛藤と、「事実」を描くことと「ありえそうなこと」を描くこととのあいだに葛藤があったことを明らかにする。そして、この映画と戦争画の双方において、悲惨さを効果的に描くために、未婚の若い女性が選ばれていることを指摘する。つまり、両者は、被災現場と戦場というカタストロフをいかに表象するかという点で構造的に類似し、演出の仕方が似通っている。

寺田は、まだ歩みをやめない。国民国家の多くには、国家の礎となった「名もなき戦士」としての匿名化された国民を讃える記念碑が建てられることを確認する。そのうえで、国民国家の記念碑とメモリアルセンターの類似を説く。震災のメモリアルセンターが国家事業として建設され、それがゆえに「無名戦士」と同様の匿名化された「無名の死者」という表象がなされていることを述べる。つまり、この映画で表象される姉妹は、国家事業によって要請され、「捏造された無名の死者」として位置づけられる。

よりよいカタストロフの表象とは

この記述・分析に現れている入念さと粘り強さによって、映画『このまちと生きる』におけるカタストロフの表象の問題点が露骨に浮かび上がった。それでは、どのような望ましい表象がありうるのだろうか。それらについても、本書で述べられている。たとえば、第8章では寺田自身も参与して行なわれた神戸のアート・スペースでの展覧会、第9章ではホロコースト(ショアー)のためのドイツとポーランドの博物館などの記念施設などが取り上げられている。

多くの人の亡くなるカタストロフを、どのように――効果的に、かつ倫理的に正しく表象するのか。唯一の正解はない。しかし、よりよい解法はある。本書では、具体的に、入念に、粘り強く、よりよい解法について、記述・分析している。詳細については、ぜひ本書を読まれたい。

デュナミスとエネルゲイア

最後に、本書のキー概念であるデュナミス(可能態)とエネルゲイア(現実態)について書いておきたい。評者の理解では、歴史についてのエネルゲイア(現実態)とは〈こうであったこと〉であり、デュナミス(可能態)とは〈こうでもありえたこと〉である。寺田は、過去の表象について、〈こうであったこと〉を記述するだけではなく、〈こうでもありえたこと〉を想定し、比較することで、批判的で創造的な議論を目論んでいる。

阪神・淡路大震災の表象を例にとろう。たとえば、『このまちと生きる』は〈こうであったこと〉として記述・分析されるのだが、寺田自身もかかわった展覧会では〈こうでもありえたこと〉を提示している。本書は、このような〈こうであったこと〉と〈こうでもありえたこと〉の記述と分析の往還である。それらを辿ることで、読者もまた、歴史の表象が〈こうであったこと〉だけでなく、〈こうでもありえたこと〉を理解するだろう。

*藤田嗣治「サイパン島同胞臣節を全うす」(作成1945年)