特集4

平成29年度 若手研究者支援経費・所長裁量経費の活動報告その2

湖沼が与える周辺地下水の水同位体比形成への影響の検討

琵琶湖周辺の地下水・湧水の水質と同位体比の特徴について

報告者●藪崎志穂(センター研究員)

地中に浸み込んだ雨水は地下を流れて、やがて地表に湧き出る。生活に欠かせない「水の質」の維持には、湧水域だけでなく、遠く離れた涵養域や流水域の環境にも思いをはせる必要がある。つづいては、「若手研究者支援経費」の支援を受けて琵琶湖周辺の水質調査に挑んだ藪崎さんの研究を紹介する。76地点におよぶ緻密な水質調査によって、地下水のもとになる水蒸気の起源のちがいを示す境界線がうかびあがってきた

京都市の隣、比叡山を越えた東側には琵琶湖が拡がっています。ご存じのように日本で最大の面積と貯水量を有する湖です。滋賀県のみならず、京都市の水源としても利用され、周辺地域にとって重要な湖です。

持続可能な水利用をめざして涵養域を調査する

琵琶湖は山地で囲まれており、湖西と湖東では地形的に異なります。琵琶湖西岸断層がある西側では切り立った山地斜面が湖岸近くまで迫り、平地はわずかです。いっぽう、東側は湖岸から離れた位置(最大で約20 km)まで比較的なだらかな平坦地が拡がっています。山地で囲まれた盆地構造なので、周辺地域に降った多量の降水は地中へと浸透し、流域内には多量の地下水が貯留されています。これらの地下水や湧水は農業用水や工業用水、生活用水としてむかしから利用されており、現在でもなお地域の人びとに欠かすことのできない水として保全されている場所も多くあります。

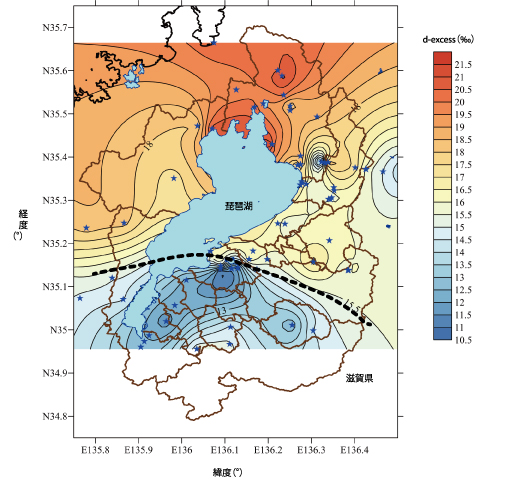

持続可能な水利用を実現するには、地下水の流れや涵養量などを把握することが重要です。琵琶湖周辺に存在する地下水や湧水がどこで涵養したのかを示すことにより、地下水の流れも詳細に把握できると期待しています。地下水の涵養域を把握するためにはいくつかの方法があり、なかでも地下水などの水質や同位体を用いる方法がもっとも有効な方法の一つです。そこで本研究では、琵琶湖周辺の広域を対象とした地下水や湧水の水質や同位体の特徴を把握して水質の分布図を作成することにより、涵養域を把握することを目的として調査を行ないました。本稿では、調査結果のなかから、同位体比の結果から求めたd-excess値*の分布の特徴についてご紹介します。

76地点におよぶ詳細な調査と分析

調査は2017年9月から2018年1月まで、滋賀県内の湧水および地下水を対象とし(一部、京都府、岐阜県をふくむ)合計76地点で調査と採水を行ないました(図1★印)。現地では水温、EC(電気伝導率)、pH、ORP(酸化還元電位)を計測し、可能な地点では湧出量や地下水位も測定しました。採水は一般溶存成分用、微量元素用、安定同位体分析用にそれぞれ採取しました。採取後はすみやかに0.22μmのディスポーザブル・シリンジフィルターでろ過し、5℃の冷蔵室に保管しました。分析には、次のような方法を用いました。

水質と安定同位体の特徴から水蒸気の起源を探る

調査の結果からは、各地点の水温やEC、pH、溶存成分比は、採取地の地形や地質と深くかかわっていることがわかりました。とくに琵琶湖北東部の伊吹山や霊仙山周辺ではCa-HCO3型の水質組成が顕著に認められました。これは、周辺に分布する石灰岩の地質の影響を受けていることを示します。ほかの地域でも、地質や土地利用の影響が水質に表れていました。酸素と水素の安定同位体比は、近江八幡市の「西の湖」周辺と長浜市南部の一部地域で相対的に高い値を示しています。これらの地域には水田が多く拡がっていることから、夏季に水分の蒸発の影響を強く受けて同位体比が上昇した水(田面水)が地下に浸透し、周辺の地下水や湧水の同位体比が高くなったと予想できます。

図1は、湧水や地下水のd-excess値(=δ2H-8×δ18O)の分布を示したものです。d-excess値は、降水をもたらす水蒸気が形成されるときの湿度や温度などの条件によって異なり、一般的には日本海側で高く、太平洋側で低くなることが知られています。図1の分布図では、地下水や湧水のd-excess値には地域的な差異が明瞭に認められ、琵琶湖の北側(湖北地域)のd-excess値は相対的に高く、琵琶湖の南側(湖南地域)では相対的に低い値が分布していることがわかります。具体的には、大津市中部(堅田付近)、近江八幡市、東近江市(八日市周辺)を結ぶ15.5‰の地帯(図1の点線で表示)を境界として値が異なります。これは、水蒸気の起源(日本海側か太平洋側か)がこの周辺で異なる可能性を示唆します。

今回は各地点で1回ずつのみ実施した調査の結果を用いましたが、調査を継続し、水質や同位体比の季節変化を把握することで、水蒸気の起源などを詳細に把握できると期待しています。今後は各地点の湧水や地下水の滞留時間を推定するための調査も実施して、琵琶湖周辺の水循環研究に活用したいと考えています。

*d-excess値とは酸素と水素の同位体比の関係から求まる値で(=δD-8×δ18O)、降水の元である水蒸気の起源や、地下水や湧水等の涵養された時期の推定などに活用することができる

|

項目 |

測定方法(機種名) |

|

無機溶存成分 |

イオンクロマトグラフ |

|

HCO3-(炭酸水素イオン) |

pH4.8アルカリ度滴定法 |

|

Si(ケイ素) |

モリブデン黄法 |

|

微量元素(51元素) |

ICP-MS法(7500cx、Agilent) |

|

酸素安定同位体比(δ18O) |

CRDS法(L2130-i、Picarro) |

|

水素安定同位体比(δ2H) |

図1 地下水、湧水のd-excess値の分布図

サンプリング地点の風景

湧き水は、各地でいまも生活につかわれている

①海老江の自噴井(長浜市湖北町)

自噴井からの湧水を三段の水船に流している。飲用などは上流側、洗い物は下流側を利用するなど、用途によりつかい分けている

②泉神社の湧水(米原市大清水)

石灰岩質の岩の割れ目から多量の水が湧き出している。たくさんの地元の方が水汲みに訪れるため、採水用の水場が近くに設けられている

③世継のかなぼう(米原市世継)

「かなぼう」とは水の湧き出ている泉および洗い場を総称したことば。地下約100mほどの深さの井戸で自噴しており、現在も野菜などの洗い場として地域住民に活用されている。Fe(鉄)やMn(マンガン)が比較的多くふくまれている

④秋葉の水(高島市安曇川町)

斜面下に埋設されたパイプから水が湧き出ている

⑤建部大社の自噴井(大津市神領)

深さ100mほどの自噴井。当地域の人たちは、こうした自噴井を「エンコ」とよぶ。1955年ころまでは周辺に多く存在し、地域住民が共同利用していた。現在はポンプでくみ上げている

やぶさき・しほ

専門は同位体水文学。各地の地下水や湧水等の水質特性の把握や地下水流動の研究を実施している。2016年4月から地球研に在籍。