特集4

平成29年度 若手研究者支援経費・所長裁量経費の活動報告その1

ミツバチとともに未来をつくる

地球研・若手研究者支援経費採択プロジェクト

■研究テーマ

Assessing localized rural & urban socio-ecological beekeeping

potential(都市部・および山間農村域における養蜂の、社会生態学的な可能性・重要性の評価)

■助成期間:2017年9月〜2018年3月

報告●マキシミリアン・スピーゲルバーグ(プロジェクト研究員) + 真貝理香(外来研究員) +

クリストフ・ルプレヒト(上級研究員) + 甘 靖超(名古屋大学、元・外来研究員)

地球研では、研究プロジェクトの枠を超えてグループや個人で取り組む研究を支援する「若手研究者支援経費」のしくみがある。今号では、2017年度に支援を受けた研究活動のうち二つを取りあげる。一つめは、ミツバチを切り口に日本の将来像を探るグループ研究を紹介する。養蜂家のみならず農業関係者にとっても、農作物の受粉媒介者として重要な役割を担うミツバチ。その生息数や蜜源植物減少が顕著になりつつある。生息環境の変化、農薬散布、寄生ダニなどがミツバチの生存を脅かしているという。体長2cmにも満たないミツバチをとりまく環境は、日本の農業や環境問題の縮図ともいえる

ミツバチは、私たちに美味なるハチミツを与えてくれるだけでなく、多くの野菜や果物の受粉に不可欠な存在である。ミツバチをふくむ花粉媒介昆虫による、いわゆる「送粉サービス」の経済価値は、日本の耕種農業産出額約5兆7,000億円の8.3%(約4,700億円)に相当し、そのうち70%(約3,300億円)は、野生送粉者が提供していると推定されるほど*1、その価値はきわめて大きい。

しかしながら世界各地と同様、日本でも、ミツバチは蜜源植物の減少や景観の変化、農薬、ダニ被害、高齢化にともなう養蜂家の減少など、さまざまな問題に直面しているといえる。ミツバチは、地域の環境を映す合わせ鏡のような存在であり、ミツバチをひとつの切り口にすると、農業のみならず、林業、里山、蜜源植物、農薬、緑地、まちづくり、人間の暮らしやすさなど、さまざまな側面が見えてくる。私たちは、わずか2cmにも満たない小さなミツバチをとりまく環境、養蜂にかかわる人たちの現状をとおして、日本の将来像の一端を探ろうとしている。

日本における養蜂の歴史と現状

その手がかりを得るために、まずは日本における養蜂の歴史をさかのぼってみよう。日本の文献上に「蜂」という単語が初めて現れるのは、『日本書紀』である。「皇極2年(643年)、百済の王子、余豊(余豊璋 )が奈良の三輪山で蜂を放して飼うことを試みたが、繁殖することはなかった」という旨の記載がある。ここでの「蜂」とは、野生のニホンミツバチのことで、ニホンミツバチの養蜂は、山間部を中心に、その後江戸時代には日本各地で行なわれるようになった*2。

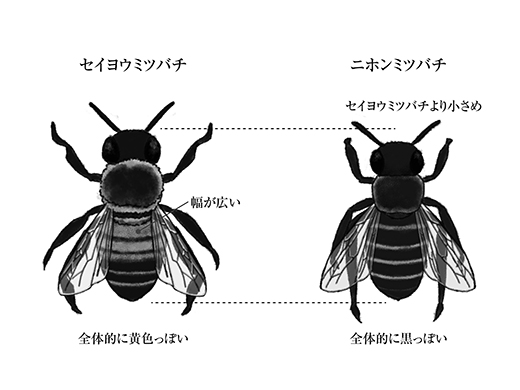

いっぽう、明治期の1877年に、セイヨウミツバチが近代養蜂の技術とともに、アメリカ経由でもたらされたことで、専業・商業的な養蜂の波が徐々に広まっていった。下の表にあるように、セイヨウミツバチは、ニホンミツバチよりも採蜜量が格段に多く、ニホンミツバチのように環境がそぐわないと逃去することも稀であるため、収入を得るには好都合であった。

現代においても、日本の養蜂状況を見ると、伝統的なニホンミツバチの飼育と、商業的な養蜂が並存している。専業養蜂家はおもにセイヨウミツバチを飼育し、収入の確保にはつぎのような形態がある。①一地域での採蜜、②蜜源植物の開花時期を追って、九州から北海道までを移動する転飼養蜂、③受粉交配用のミツバチの販売・レンタルなど。

いっぽう、趣味として養蜂を楽しむ人はニホンミツバチを飼育することが多く、その巣箱にもさまざまなタイプや地域性がある。また、その中間的な、兼業的あるいは「半農(蜂)半X」的な養蜂スタイルの人もいる。

セイヨウミツバチは、行政的には「家畜」の扱いなので、その養蜂にあたっては、都道府県への届出が必要だ。いっぽう、2012年に改正された養蜂振興法が2013年に施行されるまでは、趣味的な養蜂は届出の必要はなかった。すなわち、趣味的養蜂もふくめた養蜂活動の「全体像」は、長年、統計資料にも現れてこなかったと言える。

養蜂家のライフワールド調査からミツバチの可能性を探る

今回の研究は、商業的であれ趣味的であれ、ミツバチという重要な昆虫が、そもそもどのように飼育されているのかという、養蜂家の「ライフワールド」の実態調査を大規模に展開したものである。その地域性(都市部、山間部)と、飼育状況や特徴(セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ)を洗い出すとともに、ミツバチのもつ潜在的な可能性――ハチミツ産品、受粉利用のみならず、環境指標、教育活動、緑化推進、まちづくりなどへの展開の可能性を探り、それを実践的な活動に移すことが目的である。

養蜂家のライフワールド調査では、つぎの三つの方法をとった。

- ①都市部(京都を中心に大阪・東京・埼玉)、山間部(長野県)での養蜂家へのインタビュー

- ②養蜂家へのアンケート調査

- ③京都市の消費者700人を対象とした、ハチや養蜂・ハチミツ産品、環境に対する意識を問うオンライン調査(実践活動にむけての基礎データ収集として)

とくに②は、養蜂家の活動状況(飼育場所、ミツバチ群数・巣箱の形態・収入・ハチミツなどの生産量など)に加え、ミツバチや養蜂、環境に関する意識、ミツバチに関する政策や緑化に対する意見までも問う、8ページにもおよぶ調査である。メンバーは、つくば市にある筑波大学で開催された「ミツバチサミット2017」、京都学園大学での「第5回ニホンミツバチ養蜂研究会」、玉川大学での「第40回ミツバチ科学研究会」、長野県南部における「下條村やまみつ愛好会」の勉強会など、各種イベントに赴き、日本各地の専業・兼業養蜂家、趣味養蜂家から386もの回答を得ることができた。

拡がるネットワーク、見えてきた課題

専業養蜂家と趣味養蜂家とでは、飼育する蜂群数やハチミツ生産量の差などにちがいがあることはもちろんのこと、ミツバチに対する意識にもちがいがあることが見えてきた。趣味養蜂家は、ミツバチを友・ペットや癒しの対象と捉える傾向が強いが、専業養蜂家は、家畜と捉える人も多い。趣味養蜂家は、退職後に養蜂を始めた人も多く、養蜂家同士の情報共有も盛んで、養蜂を始めてからみずから近隣に蜜源植物を植えるようになったり、ハチミツを、自家消費だけでなく近所や友人に配ったりする人が多い。「ミツバチネットワーク」とでもよべるような、人と緑の輪の拡がりが期待できる。

また、京都市住民へのオンライン調査では、スーパーで安価なハチミツを求める傾向があるいっぽう、ニホンミツバチのハチミツに対しては多少高くても買いたいという人の割合が多かった。また、ミツバチや養蜂全般、花粉媒介昆虫に対する意識はきわめて低いことも判明した。こうした現状に対しての、なんらかの啓発・教育活動の重要性も検討すべきであろう。また、近年注目されている都市養蜂については、自分の家の近隣で養蜂されることは好まないが、正式な登録手続きがなされたうえで、公的な学校や市町村などの行政、寺社などが主導する活動の一環であった場合は、容認してもよいという声が多い。都市部やコミュニティでの養蜂の将来性を感じさせるが、いっぽうで、近隣住民への安全性の担保と理解をどのように確立させるかが焦点となる。

念願の巣箱設置からさらなる展開を

これら研究成果の一部は、アメリカ地理学会、日本生活学会、アジア養蜂研究協会大会でもすでに発表され、現在は複数の雑誌論文を投稿準備中である。

そして、2018年8月3日の「ハチミツの日」には、地球研敷地内にも、念願のニホンミツバチ用巣箱を2箱設置した。これは野生のニホンミツバチの群れを誘引するもので(ニホンミツバチは春に分蜂するので、来春以降に入居する可能性が高い)、地球研でミツバチ飼育がスタートできれば、継続的にミツバチ、ハチミツなどの分析用サンプルが入手可能となり、周辺の蜜源植物・農薬などの環境情報が得られるほか、研究所来訪者へのミツバチをとおした環境教育への展開も可能となる。

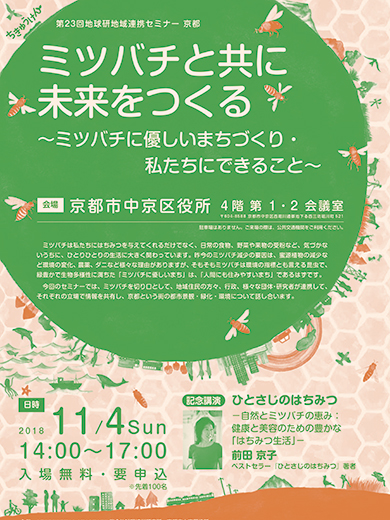

2018年11月4日には、京都市中京区役所において「地球研地域連携セミナー――ミツバチと共に未来をつくる」を開催し、100名以上の来場者があった(共催:中京区)。これは広く市民の方を対象とし、緑のまちづくりや暮らし方を考える企画である。セミナーの冒頭では、ベストセラー『ひとさじのはちみつ』の著者である前田京子さんに、ミツバチの恵みとハチミツの効用についてご講演いただいたほか、市内で実践的な取り組みをされている4人のパネリストの方(中京区役所屋上でのニホンミツバチ養蜂と緑化活動、野鳥愛好家、有機農業、京都市建設局みどり政策推進室)と、会場を巻き込んでのディスカッションが行なわれた。

さらに2018年度、スピーゲルバーグは、一般社団法人アクト・ビヨンド・トラストから、ミツバチの大量死にも関わると考えられるネオニコチノイド系殺虫剤について、研究助成を受けることができた。現在、同剤を含有する「家庭用品」に関する調査研究を、真貝とともにすすめている。

「ミツバチの目」をもって周囲を見渡すと、ちがった景色が見えてくる。われわれは、各地のミツバチプロジェクトや、ミツバチを切り口としたまちづくりのネットワークづくりのため、ハッシュタグ#38やさしいまち(38はミツバチの意)を用いた情報収集を、オンライン上でも開始した。このミツバチ研究を、今後はさらに展開させたい。

*1送粉昆虫の経済価値にはさまざまな推計がある。本文の金額は下記の論文(2013)による。

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/press/160204/

*2江戸時代には、ミツバチの生態や飼育技術を記した書物が、複数記され、『日本山海名産図会(巻之二)』(1799年)には「凡そ蜜を醸する所、諸国皆有」という記載が見られる。

地球研に設置した巣箱の1つ

日本における養蜂とミツバチをめぐる問題

「ミツバチの減少」の背景となる原因はさまざま。ミツバチ問題の解決には、生態学的・農学的研究に加えて、社会・行政や養蜂家、一般市民の意識に関する見地も必要

ミツバチ飼育戸数の推移

2012年に養蜂振興法改正・2013年施行。法律では、セイヨウミツバチとニホンミツバチの区別はなく、原則として趣味養蜂も届出が義務化。野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行なう場合は「飼育」にはあたらず、届出は不要(木胴や重箱式を届出から除外する)とする県もある

セイヨウミツバチとニホンミツバチの比較(いずれも働き蜂)

|

セイヨウミツバチ Apis mellifera |

ニホンミツバチ Apis cerana japonica |

|

|

体長 |

12〜 14mm |

10~13mm |

|

活動半径 |

約2〜4km |

約2km |

|

一群の採蜜量※ |

多い(30〜50kg) |

少ない(5〜10kg) |

|

採蜜行動 |

単一の花蜜を集める傾向 |

複数の花の蜜 |

「地域連携セミナー」のパネルディスカッションでは、都市緑化や街路樹、市街地での有機農業などについて、活発な議論が展開

約100名の参加者がつめかけた会場。都市養蜂、緑化活動への参加の方法などについての質問があった

海外からの視点、異なるバックグラウンドの妙

日本のミツバチ研究なのに、なぜ?と、よくいぶかしがられるが、われわれは、3人の海外研究者をふくむ4人体制である。そもそも研究のきっかけが、マキシミリアンさんの「ドイツでは、公園などにもミツバチの巣箱が置かれているのに、日本にはない。そしてドイツではスーパーでも、かならず地元のハチミツが売られているのに、日本では外国産ハチミツが多く、国産ハチミツは少ない。いったい日本のミツバチ事情はどうなっているのか?」という、海外からの視点・疑問からスタートしたのである。

専門分野も異なり、マキシミリアンさんは、農学やアグロエコロジー、またクリストフさんは、都市緑化・農地の減少の視点からミツバチを捉えることができる。そして、甘さんが民俗学的調査をしていた長野県下伊那地域は、ニホンミツバチの飼育がさかんな地域であった。私は動物考古学や民族学が専門で、生きものも好き。そこで、2018年春には、自宅で野生ニホンミツバチの分蜂1群を取り込み、養蜂も始めてしまった。残念ながら夏の猛暑で巣落ちし、ミツバチは逃去してしまったが、その折の養蜂箱二つが、いまは地球研の敷地にある。

素敵なメンバーと、プロジェクト横断的な研究の機会をいただけたことに感謝している。(真貝理香)

(左より)マキシミリアン、甘、クリストフ、真貝

RUPPRECHT, Christoph D. D.

ドイツ出身。都市地理学、都市生態学などを専門とし、京都市街における農地・緑地面積の変化などを調査研究中。

SPIEGELBERG, Maximilian

ドイツ出身。 オーガニック・ファーマーズ・マーケット、都市園芸や都市養蜂に関して、学際的・超学際的手法を応用した研究を行なっている。

しんかい・りか

専門は考古学・民族学。現在は、山間地域の伝統的食文化・生業の調査にあたるいっぽう、養蜂家へのインタビューを行なっている。

かん・せいちょう

中国出身。専門は民俗学。中国および日本のモチ米食文化、また長野県下伊那地方をフィールドとして、祭り・食文化を研究。