特集3

イベントの報告

第8回 地球研オープンハウスを開催しました

2018年度 地球研オープンハウス(一般公開)

2018年7月27日(金) 9:30 ~ 13:00

来場者 900名

地球研オープンハウスは、地球研の研究活動を広く地域の方がたに知っていただくことを目的に、2011年度から年に1回開催しており、今回は8回めとなる。

当日は猛暑にもかかわらず900名の来場者があった。いつもは静かな研究所に元気な子どもたちの声があふれ、多くの近隣住民のみなさまをお迎えして大盛況となった

プロジェクト研究室を訪問!

スケスケスケルトンリーフ

葉脈標本を作ってみよう!

実践プログラム

葉っぱがスケスケスケルトンに?! 地球研周辺の森から採取した葉っぱを特殊な溶液につけて葉肉をおとし、乾燥させて色をつければ、とっても素敵な栞の完成! みなさんオープンハウスの思い出として大切に持ち帰ってくれました。

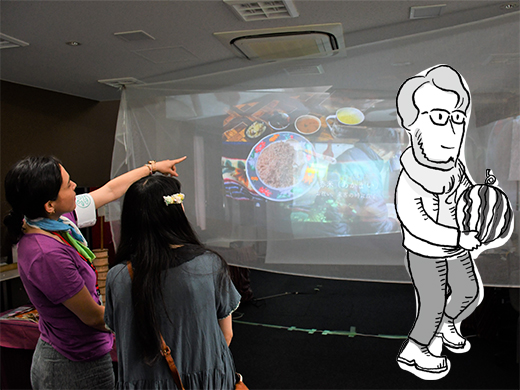

インドネシアみる・きく・はなす

熱帯泥炭社会プロジェクト

インドネシアの民芸品やマンガ、食べもの、民族衣装、楽器などがずらり勢揃い。現地のコーヒーを飲みながら、インドネシアに40年間通いながら調査している先生がたと環境問題などについてゆっくりお話ししました。

川の調査を体験しよう!

栄養循環プロジェクト

川の底に住んでいる底生生物(ベントス)をよりわける調査を体験。見つけた生きものの名前を調べたり、顕微鏡で見ながら研究者の解説にも聞き入っていました。水質の指標となる生きもの(指標生物)も見つかり、川の状態を知ることができました。

体で考えよう!

きく、みる、かぐ 食べ物の世界

FEASTプロジェクト

調査で訪問した土地の記録映像を公開。「ブータン王国食のテント」では、どんな人たちが暮らしていて、なにを食べているのかなど、布を重ね合わせた不思議な映像スクリーンで食の世界を見たり、聞いたり、匂いをかいだりして体験しました。

パズルでまなぼう、ハザードマップ

Eco-DRRプロジェクト

身近な街の地図の上に、パズルゲームのようにしてフィルムを重ねてゆくハザードパップづくりに挑戦。どこにどれがあてはまるのか、みんなで協力しながら完成させました。子どもから大人まで、豪雨の被害から逃れる実践的な防災の知識を学びました。

ブルキナファソのトイレがきた!

所員による人気投票で1位を獲得しました!

サニテーションプロジェクト

アフリカのブルキナファソの農村でつかわれているトイレの模型が地球研に登場。いったいどうやってするの? 横に置いてあるじょうろはなににつかうの? 日本の文化や習慣とはまったくちがうトイレ環境にみなさんびっくり。

トイレのそばには、ブルキナファソの暮らしぶりがわかるミニチュア展示や、民族衣装を着て記念撮影するコーナーなどもあり、どっぷりとブルキナファソの文化や生活を楽しむことができました。

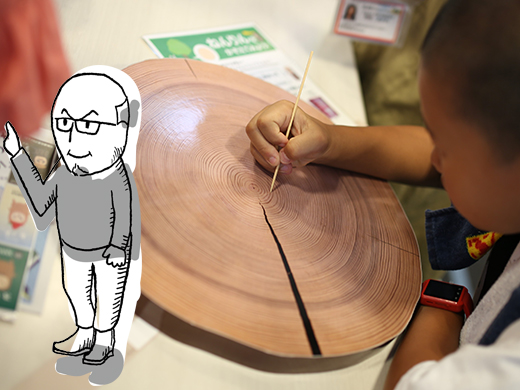

お天気のれきしと私たちのくらし

むかしのひとから学ぶ

気候適応史プロジェクト

水害はなぜ起こってしまうのでしょうか。過去2600年の京都の夏の降水量の変化を1年単位で復元することに成功したプロジェクトが、今年の大雨の歴史的背景などをパネルで解説。子どもたちは年輪の間隔や濃さを、目を凝らして観察しました。

取水地あてクイズ この水どこのだろ~?

環境トレーサビリティープロジェクト 計測・分析部門

地球研の水道水や雨水、下鴨神社の地下水(手水)、琵琶湖の水、遠くは太平洋の海水まで、さまざまな水を準備して、ろ過作業や電気伝導率調査などを体験していただきました。調査結果をレポートする方法も学び、夏休みの自由研究にもお役だち企画でした。

イラスト 和出伸一

ミニレクチャー

世界の地球環境研究最前線!(連携ネットワーク部門)

社会人の方がたを対象にした地球研の研究者によるミニレクチャー「世界の地球環境研究最前線!」では、「フューチャー・アースってなんだろう」や「生物多様性が減ると困るのはなぜ?」「エコヘルスからみた健康って?」の三つのレクチャーを行ないました。

わくわくフィッシング

小学生未満の小さい子どもでもかんたんに釣れる仕掛けの釣り遊び。身近にいる生きものから絶滅危惧種まで楽しく生態を学びました。ペットボトルを釣ってしまったらごみ箱へ。所員が描いたかわいくもリアルタッチのイラストも人気でした。

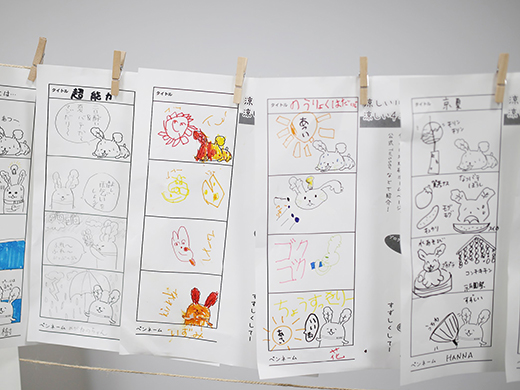

涼しい川柳・涼しい4コマまんがコンテスト

暑い夏を涼しく過ごすアイディアを盛り込んだ川柳と4コマまんがを大募集。川柳は力作ぞろい、ユニークなマンガもたくさん書いてくれました。作品はHPにてご覧になれます。

研究者とお話しよう もしもし!ちきゅうけん

来場者が自然や環境、生きものについての疑問や質問を研究者に質問。子どもたちからは「生きものはなぜ死ぬの?」、「海水はどうしてしょっぱいの?」といった素朴な疑問が。研究者といっしょに勉強した子どもたちには「ちきゅうけん博士号」が授与されました。

ゲームカフェRIHN

食をテーマに環境問題を楽しく理解してもらおうと地球研の研究者が考案したゲームにトライ! 年齢を問わず参加者は頭をひねり、喜んだり、悔しがったり。暑さを忘れて意識を集中させて、環境問題の原因や解決法を学びながらともにゴールをめざしました。

図書室一般公開

所員オススメの昆虫や植物、地図、お料理の本など、子どもから大人まで楽しめる本を展示し、みなさんに読んでいただきました。中庭の池やお花の見えるくつろぎソファはひそかに特等席なんですヨ。

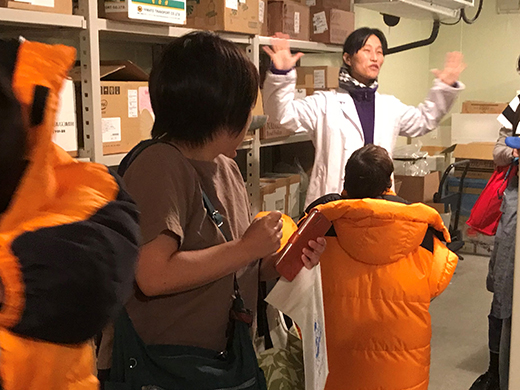

超納涼!-30℃体験

外は35℃を超える暑さ。でも冷凍庫の中は-30℃! 気温差60℃以上を体験し「寒すぎる!」、「痛い!」の声が響きわたりました。暑さも一気に吹き飛び、まつげも凍るくらいキンキンに冷え、みなさん急いで冷凍庫から出てきました。

氷の地球犬

-10℃の冷凍庫で氷のかたまりをつくり、所員の手で地球犬の顔の形に削りました。さわるととても冷たいので、猛暑のなかお越しくださったみなさんには涼を感じて一息ついていただきました。目や鼻や口を描いているのは、なんと! コーヒーの出がらし。

地球研クイズラリー

いちばん多くの人が参加してくれたクイズラリー。ヒントを探しながら広い地球研内をぐるぐるまわってスタンプをあつめてくれました。景品はとてもかわいい地球犬とナス子ちゃんのトイレットペーパーでした。つかうのがもったいないくらい。

17才の研究者

(コミュニケーション部門)

地球研が連携授業で協力する高校生たちが「環境」研究の成果を発表。その内容は、京都の都市林や歴史、外国人観光客、O脚、果実の滑り(摩擦係数)を調べたものなど、高校生ならではのユニークなものが多く、来場者と会話が弾みました。

ポスター展示とミニレクチャー

「京都宣言」、「IPCC」ってなんだろう?

2019年5月に京都市で気候変動に関する政府間パネル(IPCC)総会が開かれます。京都市開催記念イベントの一環として、地球研と京都市との共同企画を実施。市民のみなさんに環境への意識を高めてもらうために、パネル展示や安成哲三所長らによるミニレクチャーを行ないました。

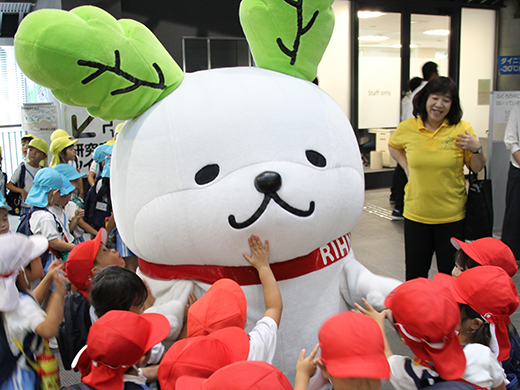

地球犬登場!

保育園のお友だちと歌をうたったり、みんなと記念撮影したり、いつも大人気の地球犬くんです。

オープンハウスを終えて

今年のテーマは「環境楽習しよう──研究者が君たちを待っている」。今回も趣向を凝らしたイベントが盛りだくさんとなったオープンハウス。毎年どうすれば子どもから大人まで楽しんでもらえるのか、研究者の目線から、主婦の目線から、シニアの目線から、若者の目線から、いろんな立場で考え、みんなで知恵をしぼっています。来場者にとっても、所員にとっても楽しいイベント、みんなが〈環境楽習〉できる場になれば最高だという思いで企画しました。

オープンハウスで経験したことが、子どもたちにとって新しい発見や驚き、環境を学ぶきっかけとなればうれしく思います。また、近隣住民のみなさんや日ごろから地球研の研究に関心をお寄せいただいているみなさまにも、研究者と直接に対話することや、最新の研究成果にふれてもらうことで、さらに研究活動への理解を深めてもらえたのではないでしょうか。(広報室)