所員紹介 私の考える地球環境問題と未来

地球のミニチュア版インドネシア「海大陸」

山中大学(プロジェクト研究員)

太陽系外にも幾千個という惑星が知られるようになっても、陸海空の三つがすべてそろって確認されたのは、私たちの地球だけである。地球全体とほぼ等しい海陸比7:3をもち、「海大陸」とよばれるインドネシアでは、気候と経済発展との共存がいま大きな課題となっている。

熱帯では雲が風を起こす

37年前、名古屋大学の大学院生だった私の研究テーマは、「日本の」成層圏大気の乱流の測定であった。ふつうの気象観測よりも高高度の大気の変動や物質輸送を探る国際共同観測の一環で、南極ではオゾンホールが発見された。私は大型気球から自作の風速計を上げ下げして観測する技術を学ぶため宇宙科学研究所*に留学。そこでお手伝いしたのが、望遠鏡を積んだ大型気球をインドネシアのスラバヤ郊外から上げて皆既日食を観測するための、地上と上空の風の予報であった。赤道付近では風が等圧線に沿って吹かず、低気圧や台風も発生しないので天気図はつかえない。日本など温帯では風や気圧によって雲や雨の分布がほぼ決まるが、熱帯では雲が風を起こすのである。約2年周期で成層圏の東西風が入れ替わることが知られていたシンガポールのデータと、自前の気象観測気球で風向や風速の予報を行ない、幸いにも気球観測は成功した。

その3年後、京都大学の超高層電波研究センター(生存圏研究所の前身)が大型レーダー開発に成功し、インドネシアにも建設する計画が始まり、パプア州、カリマンタン、スマトラ島などのさまざまな候補地を調査した。私は山口大学に職を得ていたが、その後1989年に京都大学に異動。紆余曲折を経て今世紀元年にスマトラ島のブキティンギ郊外コトタバンに完成した。その3年前に私は神戸大学に移り、海洋研究開発機構の研究員も兼務して、2005年から全球地球観測システム(GEOSS)の一環でスマトラ島パダンとジャワ島ジャカルタに気象レーダー、カリマンタン島ポンティアナ、スラウェシ島マナド、パプア州の属島ビアク島に小型測風レーダーを建設した。その後インドネシア政府が気象レーダーを40か所につくり、大雨発生を監視し、陸海空の交通安全を支えている。

熱帯に熱帯夜はない

低気圧も台風もないにもかかわらず、インドネシアは世界で最多雨な領域である。強い雨を降らす雲は、対流にともなう上昇気流により、大気中の水蒸気が冷却し凝結・昇華してつくられる。一般に上昇気流は日射加熱で高温になりやすい固体の大陸上にできやすく、水蒸気は海洋上で豊富である。しかし、その中間の「海大陸」インドネシアで最多雨になるのはなぜか。

熱帯では昼間の日射による陸面の加熱、ならびに夜間の陸面冷却による海面の相対的高温が、日周期でくり返し発生する海陸風および上昇気流による雲をつくっており、これは海岸線に集中していることが明らかになった。しかも、教科書にあるような晴れた夜の陸面が放射冷却されるのではなく、熱帯では、昼の海風が陸にもたらす豊富な水蒸気が、夜間に雨となって「打ち水」のように陸面を冷却する。したがって、日周期は雨季の悪天日に顕著で、朝方は涼しく「熱帯には熱帯夜はない」のである。

長い海岸線が決めている地球の気候

雨の集中する海岸線は、多くの島じまからなる「海大陸」インドネシアが世界最長であり、これが世界最多雨の原因なのである。雨をつくる雲ができるさいに大気に放出される潜熱は、炭酸ガスによる温室効果より小さいとはいえけっして無視できない。また雲は日射を反射する「日傘」効果ももたらす。これらをつうじて、インドネシアは地球の気候を決めている。たとえば数年ごとに見られる周囲の海水温低下(エルニーニョ現象)で平年より少雨になると、影響は世界中に異常気象として現れる。

海岸線は、冒頭に述べた地球を構成する陸海空がすべて接し、これらを循環する水が陸からの川と空からの雨とで海に戻る場所である。生物やその進化の行きついた果ての私たち人類の数や活動、したがって環境破壊などもまた、この海岸線を中心に分布する。

インドネシアのスマトラ島は、梵語で「海大陸」を意味する語(サムドラ)に由来するともいわれる。そのスマトラ島では、東岸の泥炭地で世界経済と密に関連した大規模農地開発が進み、それにともなう山焼きや地中火も増えた。エルニーニョ現象で雨が減ると、灰などの微粒子が煙霧として周辺国にも拡がり、健康面に深刻な問題を引き起こす。地球環境問題の解決は、人類が地球の気候と自身の健康を維持しつつ、経済活動をいかに発展させるかに尽きる。スマトラ島東岸泥炭地域は、現地周辺の気候、経済、健康のすべてにかかわるのみならず、全世界のそれらとも直結する、まさに地球のミニチュア版である。その微妙なからくりの研究に、私の研究者人生の残りぜんぶを捧げたい。

* 当時、文部省附置。2003年に航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団と統合し、宇宙航空研究開発機構になる

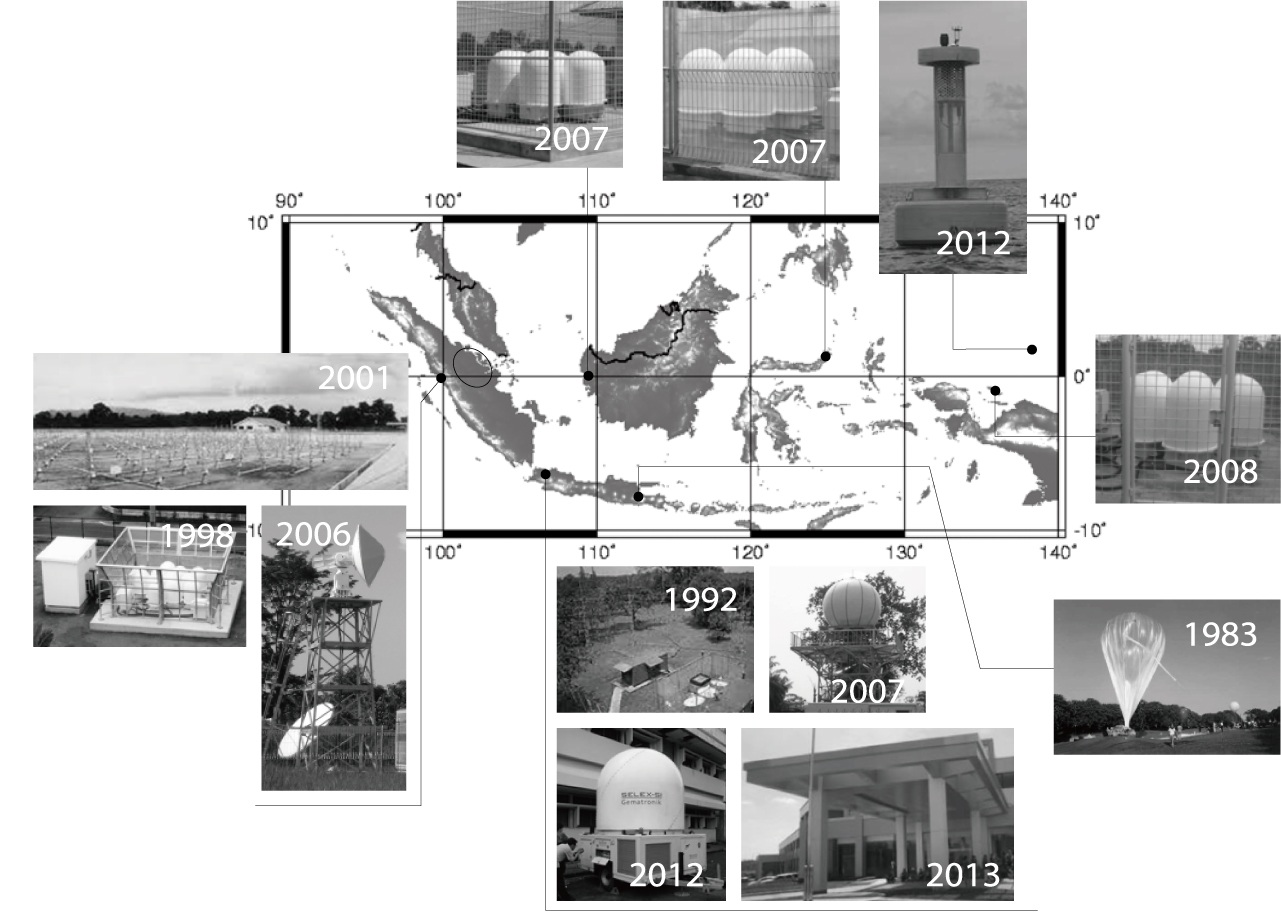

環境を論じるにはまず観測せねばならない。各地に最初の観測点をつくったが、いまはすべてインドネシア側が引き継ぎ、全土に多数の観測点を自国で増設し運用している。スマトラ島東岸の楕円がこれから地球研泥炭プロジェクトで観測する地域

やまなか・まなぶ

■略歴 1979年に大阪教育大学卒業、1985年に名古屋大学大学院修了(理学博士)。山口大学、京都大学を経て1998年に神戸大学教授(現・名誉教授)に。海洋研究開発機構の研究員を兼務(2006年本務、現・外来研究員)、2018年4月から地球研に在籍。

■専門分野 大気水圏科学

■趣味 空を眺めること、風に吹かれること、雨に濡れること

■リーダーからひとこと

水野広祐(教授)

山中研究員は、現地での長年にわたる経験、とくに気候に関する豊富な知識と、SATREPS課題代表者としての実績をもっています。これらを存分に活かして、いま起きているエルニーニョへの緊急対応をふくめ、泥炭地域における降雨減少―火災―煙害―健康被害をつなぐ学際的共同研究を推進し、世界的な成果を挙げることを大いに期待しています。