特集2

サニテーションプロジェクト企画

モノを通じた体感と可視化

コンポストトイレとトイレットペーパー

報告者●伊藤竜生(北海道大学助教)+ 片岡良美(北海道大学技術職員)+ 林 耕次(プロジェクト研究員)+ 中尾世治(プロジェクト研究員)

研究者のあいだで共有されている〈ものの見方〉や概念は、研究の場を離れると、かならずしも直感的に理解できるものとは限らない。〈ものの見方〉や概念を、いかに感覚的に把握可能なものとするか。この問いに応えるために、「サニテーション価値連鎖の提案」プロジェクト(以下、サニテーションプロジェクト)ではさまざまなツールや手法を取り入れ、その方法を模索している。

ここでは、「サニテーション価値連鎖」という概念をわかりやすく提示することを目的の一つとした、コンポストトイレとトイレットペーパーに関する取り組みを取り上げる。サニテーションのシステムのなかでも身近にふれるこうしたモノをつかった体感と可視化の試みを紹介する

サニテーション価値連鎖を体感する

伊藤竜生(北海道大学大学院工学研究院 環境創生工学部門 水代謝システム分野 助教)

私たちの研究プロジェクトのタイトルにもなっている「サニテーション価値連鎖」は、一般には聞きなれないことばかと思います。これは「サニテーション」と「価値連鎖」とを組みあわせたものです。サニテーションはいわゆるトイレのことですが、WHO(世界保健機関)は、人のうんちやおしっこ、ごみなどを安全に「捨てる」ためのサービスや機材と定義しています。

システムとしてのサニテーション

日本のトイレはほとんどが水洗トイレですが、みなさんの目にしている便器だけではトイレとして成り立ちません。たとえば、トイレで水を流すときには、いちどに13リットルていど、最新式の節水型でも4リットルの水が必要です。まず、この水を供給するための水道が必要です。さらに、トイレでつかった水は衛生上、川にそのまま流すことができませんので、下水処理場などで水をきれいにして川に放流します。その処理場では、水をきれいにするための装置や薬剤、電気、燃料をつかいますし、装置を運転するための人も必要です。さらに、これらにかかるお金を集めるしくみも必要です。サニテーションのイメージはトイレに代表されますが、このように、さまざまな人びとがかかわる大きなシステムです。

サニテーションの価値

さて、私たちはサニテーションの機能を維持するために下水道料金などを払っていますが、それはなぜでしょうか。はたしてその額は適正なのでしょうか。一般的に、サニテーションを改善することによって〈人びとが病気になる確率〉を大幅に減らせるといわれています。しかし、あたりまえのようにつかう私たちは、〈トイレがあることによって病院に行かなくてよい〉ことを実感することはありません。みなさんは、トイレがあることで、年間の医療費がどれだけ減ったと感じるでしょうか。

サニテーション価値連鎖

このように日常生活のなかでサニテーションの「価値」を感じることはむずかしいのです。そのため、サニテーションプロジェクトでは、サニテーションの価値をわかりやすく伝えることを目的の一つとしています。

価値を広い意味でとらえると、サニテーションの価値として考えられるもの、感じられるものには、お金をはじめとして、健康や環境の改善、排泄の快適性などがあります。それらを判断する基準には、うんち・おしっこ・トイレに対する考え方の文化・宗教・社会的価値観、ジェンダーや社会階層によるトイレの位置づけなど、多岐にわたるものがふくまれます。私たちは、し尿を処理する特定のプロセスのなかで、これらの価値を生み出すことを「価値連鎖」とよんでいます。

つまり、サニテーション価値連鎖は、サニテーションのシステムを維持するために必要なコストを満たすだけのさまざまな価値を生み出すことです。しかも、このコストや価値は社会の経済規模や産業構造、文化などに大きく依存して変わります。サニテーション価値連鎖を実現するには、特定の時代状況やローカルなコンテクストのなかで、人びとがサニテーションというものをどのように感じているのかを知ることが必要です。加えて、どのような技術を適用できるかを考えることが求められます。

サニテーション価値連鎖のイメージをつくる

では、具体的にどのようにすると、サニテーション価値連鎖が実現できるのでしょうか。もっとも評価のかんたんな金銭的価値を基準に考えてみます。お金を生み出すには売れるものをつくることが必要です。うんちやおしっこをそのまま買いたいという人はまずいないでしょう。しかし、有機肥料としてなら買う人がいるかもしれません。

日本では肥溜めでつくった堆肥を利用していたので、うんちやおしっこを肥料にできることはわかっています。うんちをそのまま畑にまくと、土の中の微生物がうんちの中にある有機物を食べて呼吸するために土の中の酸素をつかいきってしまいます。そのことによって、植物の根が窒息し、植物が枯れる原因になります。肥料にするには、うんちの中にある有機物を減らす必要があります。

うんちから有機肥料をつくる

有機物を減らす方法として嫌気性消化というバイオガスをつくる方法がありますが、地球研では、操作や管理がかんたんなコンポストトイレを導入しています。このトイレは一見するとふつうのトイレですが、トイレの中におがくずが入っています。

うんちをしたあとはボタンを押すだけで、うんちとおがくずがかき混ぜられます。毎日、うんちをおがくずに混ぜることで、うんちにふくまれる有機物や窒素・リン・カリなどの栄養塩、水分がおがくずの中に少しずつ溜まります。

こうして溜まったものの中に適度な量の水分があると、環境中にいる微生物がおがくずに混ざり、有機物を食べてその水分中の酸素の半分くらいを呼吸につかうことで二酸化炭素に変え、残りを増殖につかいます。このときにうんちの中の栄養塩も体の中に取り込み、体をつくる栄養素としてつかいます。その結果、畑にまいても問題のない有機肥料の一つであるコンポストができます。

おしっこからリン肥料をつくる

コンポストをつくる微生物がうまく生きてゆくには、おがくずの中の水分量を適切に保つ必要があります。うんちだけをおがくずに入れるくらいであれば問題はありませんが、おしっこも入れると途端に水分が多すぎる状態になってしまいます。このため、おしっこは別に集めて肥料にする必要があります。

地球研に設置したコンポストトイレには、おしっこの中にふくまれているリンを肥料にする装置もあります。ホタテ貝殻の粉末におしっこをゆっくりと通すことで、おしっこの中にあるリン酸という物質と貝殻の中のカルシウムが反応しリン酸カルシウムの結晶を貝殻粉末の表面につくります。おしっこを通しつづけるとこの結晶が成長し、貝殻の中までリン酸カルシウムになります。そしてリン肥料としてつかえるようになります。

コンポストトイレと肥料を利用して、サニテーション価値連鎖を体感する

これらの肥料は農作業のサイクルにあわせて年に1~2回、コンポストトイレから取り出して、地球研の園芸部の畑にまいて、作物を育てることを計画しています。

このようにして、サニテーションプロジェクトでは、サニテーション価値連鎖という考え方で、うんちやおしっこのような〈価値がないと思われて捨てられるもの〉を作物や料理のように〈価値を生み出すもの〉や〈価値を感じられるもの〉に変えようとしたくなる価値の見せ方や、変える技術をつくろうとしています。みなさんもトイレを利用するたびにどんな価値をつくれるかを考えて、新しいサニテーション価値連鎖をつくってみませんか。

地球研に設置したコンポストトイレ

サニテーションプロジェクトで制作したオリジナル・トイレットペーパー

コンポストができるまでのながれ

トイレの中のおがくず

ホタテ貝殻の粉末を入れた装置

地球研の畑

サニテーション価値連鎖を可視化する──オリジナル・トイレットペーパーの制作を通じて

片岡良美(北海道大学大学院 工学研究院 工学系技術センター 技術部 技術職員) + 林 耕次(プロジェクト研究員)

トイレットペーパーに絵を描くという発想

みなさんは家族や友人、学校や職場で、うんちやおしっこの話をすることはあるでしょうか。トイレやうんちを扱うテーマなら、オリジナルのトイレットペーパーを制作して、「かわいい!」や「なにこれ?」といった気軽な気持ちからサニテーションの価値を実感し、考えてもらいたい。そして、サニテーションプロジェクトの中心的なコンセプトである「サニテーション価値連鎖」を伝えたい。そのような思惑から、この企画は動き始めました。

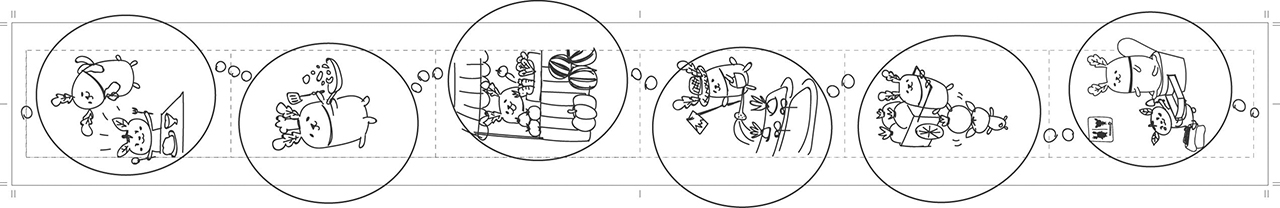

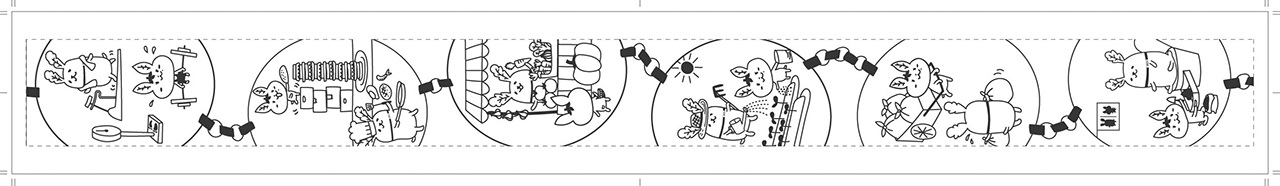

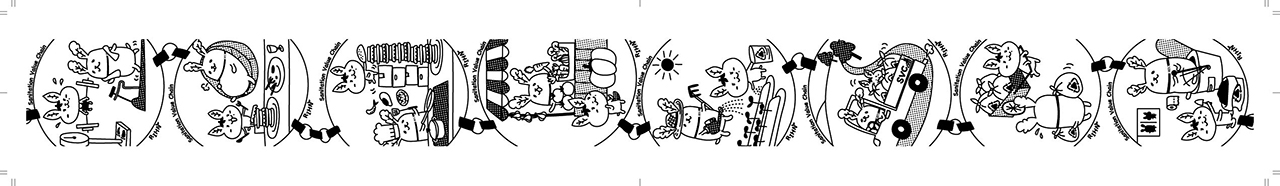

サニテーション価値連鎖のサイクルを描く

サニテーションを、人のうんちやおしっこ、ごみなどを安全に「捨てる」ためのサービスや機材としてではなく、「価値を生み出す」ものとして理解する。これがサニテーション価値連鎖です。そのわかりやすい一例が、さきほど紹介したコンポストトイレをつかった肥料づくりです。コンポストトイレからつくった肥料を取り出し、地域ごとに集めます。肥料は農村に運ばれ、農作物の栽培につかいます。育った農作物は市場で売られ、家庭で調理されて食卓に並びます。たくさん食べて健康な体をつくり、食べたものがうんちとして排出されます。このサイクルをロール紙に描くことで、どこまでもつづくサニテーション価値連鎖を表しています。

最初に描いたラフスケッチ(左)では、トイレットペーパーの1カットに1つずつコマを並べています。このコマを〈チェーン〉を連想させる折り紙の輪飾りでつなぎ、初版デザイン(中央)を制作しました。ここからさらに構成要素の過不足をチェックしたり、大人から子どもまで直感的な理解が得られるかなどの観点からイラストを修正するなどして校正を重ね、最終デザイン(右)が完成しました。

可視化を通じた研究の表現

サニテーションプロジェクトのVisualization(可視化)班では、このようなコンセプトのイラスト化など、研究者の想いをカタチにする方法論を検討しています。同時に、研究の可視化プロセスを記録し、分野の異なる研究者間のコミュニケーション方法を探っています。

1,000個発注したトイレットペーパーはあっというまに配布先と活用方法が決まり、その後さらに追加で制作しました。今後はイベントでの広報目的で使用するほか、トイレットペーパーをきっかけとして、うんちからつくられた肥料で栽培された農作物などへの抵抗感についてのアンケート調査を実施しています。また、おもに京都市内の小中学校、高等学校などを対象に、地球環境学の授業の一環として広く活用することを計画しています。

調査地の一つであるインドネシアでは、日常的にトイレットペーパーを使用する人は少なく、そのかわりにレストランなどではティッシュペーパーとして、ロール紙が卓上に置かれていることが多いです。調査地でのカウンターパートなどへの粗品としての利用を通じて、文化のちがいもふくめたコミュニケーションのきっかけとなることを期待しています。

トイレットペーパー包装紙の制作秘話

サニテーションプロジェクトはまさにインターディシプリナリー。さまざまな分野の研究者がともに研究していますが、バックグラウンドの異なる研究者間でのディスカッションでは、互いの意見がときに曲芸のように感じられることもしばしばです。この経験をヒントに、トイレットペーパーの包装紙はサーカスをイメージしています。ときに観客の笑いを誘い、演者と観客とをつなぐ道化師は、地球研ではおなじみのデザイナーである皇甫さやかさん&和出伸一さんの協力のもと、初代プロジェクトリーダー・船水尚行先生に「演じて」もらいました。

初代ラフスケッチ 完成までの校正は11版におよんだ(作図・片岡)

初版デザイン

最終デザイン

いとう・りゅうせい

北海道大学助教。専門は化学工学。コンポストトイレをはじめとして尿からの肥料の製造法、濃縮など、排泄物から資源を回収し、価値のあるものとする方法の開発を行なってきた。サニテーションプロジェクトでは要素技術の開発とシステムの実現に取り組む。

かたおか・よしみ

北海道大学技術職員。専門は情報科学。2013年から北大で電子教材開発に従事。サニテーションプロジェクトではイラストや映像による可視化を通じた科学技術コミュニケーションの方法を模索中。

はやし・こうじ

研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクト研究員。専門は生態人類学。これまでカメルーン東部の森林地帯で狩猟採集民の生業活動、野生動物とのかかわりを研究対象としてきた。

なかお・せいじ

研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクト研究員。専門は歴史人類学。ブルキナファソ西部のイスラーム史と物質文化の研究をしてきた。