特集4

第9回 地球研東京セミナーの報告

対話の礎としての共通概念を求めて

第9回地球研東京セミナー 「地球環境と民主主義──人新世(Anthropocene)における学び」ポスター発表者の1日

報告者●熊澤輝一(准教授)

となり近所の範囲から地球の規模にいたるまで、私たちが生きる環境について考え、みんなで話しあい、未来を選ぶ政治原理の一つに民主主義がある。では、「人新世」に入ったと言われる現代において、民主主義は地球環境の未来を設計するうえでどのような役割を果たすのだろうか。今回の東京セミナーは前回に引きつづいて東京大学IHS*1との共催企画である。前回の経験を基礎に、日本各地から集まった博士課程リーディングプログラムの履修生等と地球研の若手研究者による20件のポスターを軸に企画を構成し、これに高崎経済大学の國分功一郎准教授*2による基調講演と地球研からの話題提供を組み込むかたちをとった

*1 IHS 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・総合人間学プログラム」

*2 高崎経済大学での所属は経済学部。現在は、東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。

一般の方がたに最新の研究展開を味わっていただきつつも、ポスター発表者どうしの議論と交流の機会を提供するという〈両にらみ〉の企画である。地球研として民主主義を切り口に企画するのは、おそらく今回が初めてである。それもあって、あらかじめ核となる論点を設定して企画を進めることは、早々にあきらめた。むしろ、一般の方がたには、講演とポスター発表を題材に、民主主義の枠に通すことで見えてくる環境や持続可能性の諸課題を確認してもらい、ポスター発表者には、各自が取り上げた題材を互いに結びつける作業をとおして、民主主義の課題を示し、解決にむけた方策の提案をめざした。そのため、ポスター発表者に対しては、個々の事例から環境や地域の問題への理解を深めるという通常のスタイルではなく、複数の事例を俯瞰的に扱うことを求めた。今回の企画で挑戦したのは、この点である。

発表者たちには自分のポスターへの質問の対応に加えて、他者のポスターとの関連づけをおねがいした。その結果、実質7時間でたくさんのメニューをこなすこととなった。はたしてこの目論見が成功したのかどうかは第三者の評価に委ねるが、この紙面では、その忙しい1日を擬似的に追体験することで、東京セミナーの報告としたい。

開催日 2018年1月27日(土)

開催地 東京大学駒場キャンパス21 KOMCEE West

参加者数 セミナー 90名、ワークショップ 41名

発表者が取り組んだ作業

地域から地球、環境と社会、これらの持続可能性をめぐる諸問題と民主主義の現状とのあいだにある論点を見出すべく、民主主義の課題を乗り越える術について話しあったあと、可能なかぎり具体的な方策を提案する。

題材 発表者が提出したポスター20件

1日のながれをふりかえってみる

窪田順平副所長によるガイダンス

発表者の多くは9時半には集合。フライング気味に始まった。

窪田順平副所長によるガイダンス

10:00〜12:00

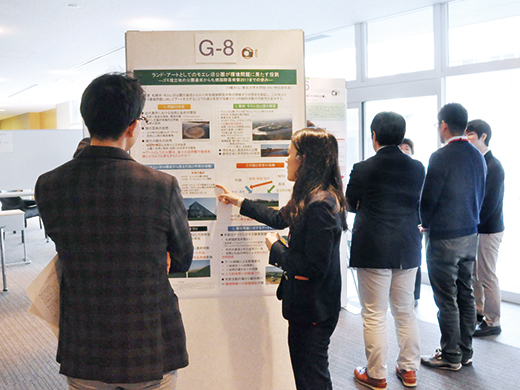

1.ポスターセッション

- ポスターを見る側と説明する側とに分かれ、途中で立場を変えながら30分ほど回覧。

- ◆20件のポスターに対するコメント

阿部健一(地球研教授)、梶谷真司(東京大学UTCP*3教授)、窪田さんの3名が分担して1件ずつ2分間のコメント。 - ◆ポスターに潜む共通の視点を抽出

- 4グループに分かれて20分ほど議論したあと、グループごとに代表者が出て議論内容を全体に共有。

→〈4つの視点〉にまとまる。

一般の方がたもぼちぼち来場されてポスターを見ているなかでのディスカッション。グループ分けは、発表者どうしのくじ引きで決定。

*3 UTCP 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属 共生のための国際哲学研究センター

12:00〜13:00

ワークショップのグループ分け

- 近藤康久(地球研准教授)の進行のもと、各ポスターが〈4つの視点〉のどれにあたるのかを、発表者間で整理。さらに具体的なキーワードを与え、7グループに分けた。

昼食をとりながらのディスカッション

各グループに、これらのキーワードにちかいテーマを扱っている研究者をファシリテーターとして割り当てた。

ポスターセッション

20件のポスターに対するコメント

ワークショップのグループ分け

13:00〜

2.基調講演

- 環境問題と民主主義

國分功一郎 - 話題提供

地域らしさの未来を考える――ともに作りともに使う未来デザインの〈型〉とは?

(熊澤輝一)

講演とフラッシュ発表は、一般の方にも公開。90名の方にお越しいただいた。

〜15:00 ポスターフラッシュ発表(各2分)

ひとことで伝えるにはむずかしい概念や枠組みがふくまれているにもかかわらず、みなさんきちんと2分に収めきった。

15:00〜15:30 休憩・会場移動

- 一般の参加者にポスターの内容をよりくわしく知ってもらうべく、発表者には、ポスター前での説明を行なってもらった。15分間のつもりが、休憩の30分間をめいっぱいつかった。

見たところかなりの盛況。「もっと時間があればよかったのに」という印象を残してワークショップの会場に。

基調講演 環境問題と民主主義

話題提供 地域らしさの未来を考える

15:30〜17:00

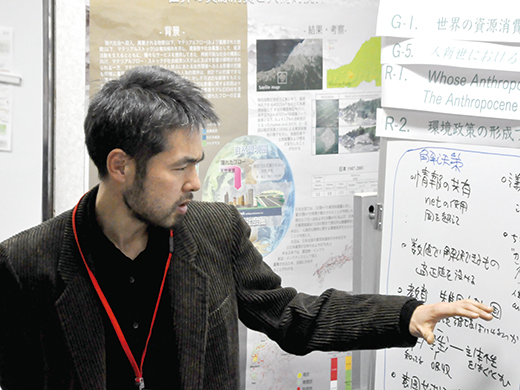

3.ワークショップ(事前申込制)

- ◆近藤さんによるグループ分けの結果と根拠の説明

- ◆議論

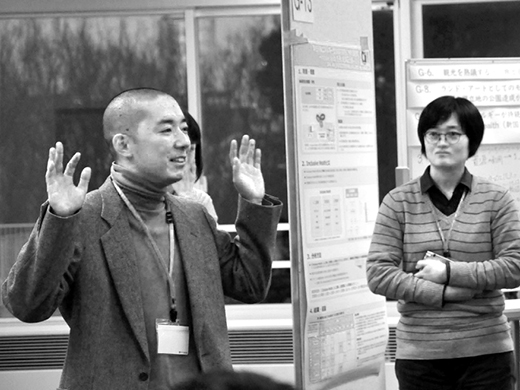

午前中に得られた〈4つの視点〉と基調講演・話題提供を手がかりに、グループごとに民主主義の課題を探り、解決策を提案することが目標だ。國分さんは、各グループを巡回し、必要に応じてコメントを加えた。 - ◆共有

議論した内容をグループの代表者が発表。 - ◆講評(國分さん、窪田さん)

新たに加わった一般の参加者の方もおられるので、まずは自己紹介。

閉会

近藤さんによるグループ分けの結果と根拠の説明

講義

講評(國分さん、窪田さん)

|

共通の 視点 |

グループ分けと ファシリテーター |

ポスター発表のテーマ (G:大学院生、R:地球研) |

発表者名と所属 ※肩書は開催時 |

|

グローバルと ローカル 佐藤麻貴 (東京大学) |

G-04●福島第一原発事故の新聞言説における〈主体化〉 ――各紙の比較分析を通じて |

田中 瑛(東京大学大学院学際情報学府/IHS 修士課程2年) |

|

|

G-12●日本における難民受け入れの歴史的変遷 |

大野沙織(京都大学大学院総合生存学館 5年一貫制博士課程1年) |

||

|

プラクティス 梶谷真司 (東京大学) |

G-02●持続可能な教育の場としての「道場」 ――生涯を通しての人間形成の場 |

張 平成(名古屋大学教育発達科学研究科/「ウェルビーイングinアジア」実現のための女性リーダー育成プログラム博士課程1年) |

|

|

R-03●人類史とサニテーション――カメルーン狩猟採集民の事例より |

林 耕次(地球研プロジェクト研究員) ほか2名 |

||

|

R-05●「男」の生き方と環境問題――エコフェミニズムを手がかりに |

大谷通高(立命館大学生存学研究センター/地球研センター技術補佐員) |

||

|

コモンズ 阿部健一 (地球研) |

G-06●観光を熟議する――旅と日常のあいだの民主主義 |

田邊裕子(東京大学大学院総合文化研究科/IHS 博士課程1年) 宮田晃碩(同上) |

|

|

G-08●ランド・アートとしてのモエレ沼公園が環境問題に果たす役割 ――ゴミ埋立地の公園造成から札幌国際芸術祭2017までの歩み |

八幡さくら(東京大学IHS 特任研究員) |

||

|

G-13●再生可能エネルギーが持続可能性に与える影響 ――Inclusive Wealth(新国富指標)を用いた実証分析 |

伊川萌黄(九州大学大学院工学府/持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム 博士課程1年) |

||

|

Anthropocene と技術 寺田匡宏 (地球研) |

G-01●世界の資源消費と人為的撹拌の定量的研究 |

吉田圭介(名古屋大学大学院 環境学研究科/PhDプロフェッショナル登龍門 博士課程3年) |

|

|

G-05●人新世における民主主義的な技術開発についての現状と課題 |

水上拓哉(東京大学大学院学際情報学府/IHS 修士課程2年) |

||

|

R-01●Whose Anthropocene? By Whom is the Anthropocene Narrated?: The Anthropocene as a historical discourse and problem of subjectivity in history |

寺田匡宏(地球研客員准教授) |

||

|

R-02●環境政策の形成プロセスにおける市民参加の手法と評価 |

増原直樹(地球研プロジェクト研究員) |

||

|

市民参加 熊澤輝一 (地球研) |

G-09●環境問題に関する市民参加を促進する多元的コミュニケーション強化システムの構築を目指して |

許 俊卿(大阪大学大学院人間科学研究科/超域イノベーション博士課程プログラム 博士前期課程1年) |

|

|

G-11●ヒアリ防除における侵入初期での効率的なモニタリング戦略の策定 |

有子山俊平(東京工業大学環境・社会理工学院/グローバルリーダー教育院)、藤岡春菜(東京大学大学院総合文化研究科 博士前期課程1年) |

||

|

R-04●環境“保全”の担保は何か――カミという民主主義 |

嶋田奈穂子(地球研センター研究推進員) |

||

|

民主主義の問題 近藤康久 (地球研) |

G-03●汎共生の夢――パウル・カンメラーの科学思想から |

相馬尚之(東京大学大学院総合文化研究科/IHS 修士課程2年) |

|

|

G-14●人新世において民主主義の場所はどこにあるのか? |

小川歩人(大阪大学人間科学研究科/超域イノベーション博士課程プログラム 博士課程2年) |

||

|

R-06●市民のアイディアで解決困難な環境問題の軸をずらす: 琵琶湖の水草資源活用コミュニティーの形成 |

近藤康久(地球研准教授) ほか11名 |

||

|

災害 吉田丈人 (地球研・東京大学) |

G-07●「苦痛の連帯」のためのデモクラシー ――写真家・鄭周河(チョンジュハ)の福島写真を手がかりに |

李 範根(東京大学大学院総合文化研究科 博士課程2年) |

|

|

G-10●災害後の社会における創造力、利他性、ユートピア |

大門大朗(大阪大学大学院人間科学研究科/超域イノベーション博士課程プログラム 博士課程2年) |

1. フライング気味に始まったポスターセッションという名のワークショップ

ポスターセッションで興味深かったのは、共通の視点の出し方がグループによって異なることだ。20件のポスター全体を俯瞰して議論するグループ、一つのポスターを議論の軸としつつまとめようとするグループ、各自のポスターを題材に議論をしたグループなど、特徴が現れた。各グループから提示された視点は次の4つにまとめられ、午前中のセッションを終えた。

|

視点 1 |

大きい視野と小さい視野を 行き来すること |

|

視点 2 |

民主主義の背景、現在、結果、 資本主義との関係 |

|

視点 3 |

市民の合意形成(科学技術など) 意思決定の主体の範囲 |

|

視点 4 |

実践(方法)、枠組み、 責任としての民主主義 |

2. 基調講演(環境問題・哲学から)と話題提供(地域づくり・手法から)

國分さんの基調講演は、環境問題と民主主義を〈哲学の観点〉から議論。熊澤の話題提供は、地域づくりの未来を考える手立てを実践をとおして見出す内容となった。概要は以下のとおり。

基調講演「環境問題と民主主義」

- ● 環境問題こそ民主主義が得意とする課題ではないか。

- ● 吉野川可動堰建設計画問題、小平市都道計画問題、川辺川ダム建設問題の紹介。

- ● 議論を積み重ねてゆくことで、人びとの心の変化、主体としての変化が起こる。

話題提供「地域らしさの未来を考える――ともに作りともに使う未来デザインの〈型〉とは?」

- ● 地域らしさの未来について、行動しながら考えるプロセスを示した。

- ● 滋賀県高島市朽木地域や京都府木津川市でのワークショップ事例の紹介。

- ● 地域づくりのためにかかわる研究者が果たしうる役割について

3. ポスターから民主主義の課題と解決策を探るワークショップ

グループごとに民主主義の課題として気になった点を挙げ、そこから見出された課題を整理。どのような解決策がありえるのかを話しあった。なお、以下のフォーマットを土台に議論を進めた。

- ① 問題についての議論

- ② 社会制度についての議論

- (制度・出来ごとから)

- ③ 提案――具体的に取り組むべき課題、行動、つくるべきしくみ、プラン、目標、およびこれらにどう結びつくか。

グループごとの発表内容と議論につかわれたホワイトボードに書き込まれた内容を見るかぎり、各グループが共通して示そうとしたことは、民主主義の課題と解決策を考えるさいに「突き詰めるべきことはなにか」だったように思う。「想像力/時間軸/ものさし/涵養/強制/誰一人取り残さないことの限界/かかわれない存在」といった基本的なことばを手がかりに、議論は進んだようである。「民主的」とされる方法そのものへの疑問・批判も出たようだ。

複数の事例を一度に扱うことで見えたのは、共通の課題や方策ではなく、事例を介して対話を進めてゆくための共通の概念だった。各グループがこれらのことばをどのようにつかって議論を進めたのかは、後日、詳細がまとまりしだい報告したいと思う。

*

最後は、國分さんと窪田さんによる講評である。下に要約する。

國分功一郎さん

- ❶ 意見はかならず個人的(individual)であり、利益はかならず集団的である。自分の利益には直接かかわらないが、みんなが意見をもって解決しようとしなければどうにもならない問題があるときには、利益とは別の回路、おそらく想像力の回路をつくらないといけない。

- ❷ もっともだいじなのは〈時間〉である。人間にはとにかく暇が必要だ。暇であることは自由であること。暇な時間はなんとしてもつくらなければいけないし、とにかく時間をつくることで、日本の未来を左右するほとんどの問題が解決する。これは、環境問題においてもだいじなことだ。

- ❸ 議論のなかで多様な概念が出てきた。環境問題という具体的な問題を考えるときも、人は概念をつかわざるをえない。哲学は概念をつくったり扱ったりする学問だが、こういった議論には哲学的な思考能力が必要だと実感した。哲学の分野でしなければならないこと、できることがあるのだと思う。

「想像力」とは、存在していないものを存在させる能力であるが、これがいま機能不全に陥っている。なぜなら、自分の行為が自分の想像力を超える範囲に意識せずにおよぶようになったからである。まともな想像力を維持することがかなりむずかしい状況になっているにもかかわらず、想像力をさらに働かさなければいけない状況になっている。

窪田順平さん

- 地球研では、それぞれの研究プロジェクトが、それぞれが対象にする環境問題に取り組んでいる。プロジェクトが始動するときにはまず、きょうの議論のプロセスのように、分野の異なる人たちやNGO関係者など、いろんな立場の人と話しながら、共通のことばを紡いでゆかなければいけない。それは國分さんのいうところの哲学ではないか。

ポスターを説明する嶋田さん

発表するグループのメンバー(大阪大学 小川歩人さん)

発表を聞く参加者

國分さんによる講評

東京セミナーを終えて

今回のセミナーの趣旨をチラシに掲載するにあたり、簡潔な一言を求めて、「まちの景観から気候変動の枠組条約に至るまで、これらはすべて〈みんな〉が環境を〈正しく〉選べるか、という問題に帰着します」と言い放ってしまった。さて、〈みんな〉とはだれで、なにをもって〈正しく〉選べたと判断してよいのだろうか。

〈みんな〉の拡がりと〈正しく〉選ぶこと

はじめにふれておきたいのは、〈環境〉ということばの幅についてだ。講演やポスター発表で取り上げられた環境問題は、道路計画、再生可能エネルギー利用、原発事故、資源採掘にともなう人為的攪拌、外来種のヒアリ、サニテーションといった特定の対象を扱ったものもあった反面、多くは地域にある環境一般、あるいは環境概念を扱うものだった。具体的な影響が想定される問題と、写真、アート、難民受入などの行為をとおして得られた、やや一般的な論点とを、同時に扱うなかで見えたことがあるとすれば、それを深める意味はあるように思う。

いっぽう、議論に取り上げられた民主主義の主体も、災害ボランティア組織のような事象に直接かかわる主体から、過去と未来の生活者、カミさまにいたるまで、かなりの拡がりがあった。午後のワークショップでは、議会制度や民衆の政治参加といった民主主義の制度と〈みんな〉との関係に関心を寄せていたグループが多かったように思う。制度がカバーする主体や、制度に従って用意された機会にアクセスできている主体が、だれであって、だれでないのかが、主要な論点になったと考える。このことは、もう一つの切り口である〈正しく〉選ぶことを考えるうえでも重要な点だろう。

〈正しく〉の観点からふりかえると、ポスターでは、市民参加を促進するコミュニケーションのほか、参加手法の評価、正統な手続きを踏むがゆえに起こる災害ユートピアの終焉を示したものなど、制度の設計段階から実社会での事象にいたるまでのさまざまな角度から取り上げられていた。

そのごのワークショップでも、「制度と規範が一致しなくなったときに、どうしたらよいのか」という点に関心を寄せたグループがあった。〈みんな〉という観点とはちがって直接的に表現することはむずかしいが、すべての発表やグループの議論の背景には、〈正しく〉選ぶという論点が、そう深くないところに控えているようだ。

セミナーという場の意味

じっさいの現場とは別の、しかもある種閉ざされた空間で、当事者ではない大学院生と若手研究員が、ポスターを持ち寄り議論することには、社会的にどのような意味があるのだろうか。それは、いろいろなケースを突き合わせて相対化することで、民主主義の制度と〈みんな〉、〈環境〉との関係が、やや一般性を帯びたかたちで見えてくるということである。今回見出された概念たちに説得力をもたせるには、ケースごとの議論を積み重ねてゆくしかない。追求すべきは、議論の成果を世に問いながら、次の議論へと結びつけるプロセスを継続して提供する姿なのだろう。

ポスター群に潜む課題の本質をつきとめようとしながら、環境と社会の未来可能性について深く考える機会となった今回の企画。参加した大学院生らと若手研究者たちを中心に、みなで知恵をしぼり出して、短い時間でまとめきった。得られた概念は、一見したところ民主主義の課題とは関係ないものもあったかもしれない。しかし、地球環境の未来を考える対話は、こういったことばたちから始まるのではないか。それだけに、この結果を形にして残すことが、いつにも増して求められているように思う。参加された方がたになんらかのかたちにして還元したいと考えている。

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。