特集3

先端技術と向き合う〈第4回〉

地球の外にいくつもの「環境」ができるとき

新たなアクターが拓く火星移住という未来

お話●磯部洋明(京都市立芸術大学美術学部 准教授)

記事作成●寺田匡宏(客員准教授) + 熊澤輝一(准教授) + 遠山真理(特任准教授)

地球と社会の可能な未来を考えるにあたり、さまざまな技術と向き合う企画の第4回。そのテーマは「火星移住」である。火星移住は、さまざまな制度や組織、行為や技術の複合体であって、単独の技術とは言いがたい。これまでとりあげたゲノム編集や人工光合成が、技術をピンポイントで扱うものだとすれば、火星移住は、技術を社会をふくめた総体として考えようというものである。この技術が普及して、人びとが火星に暮らすようになったら、地球にはどのような社会が生まれるのだろうか。そのとき人びとは、環境とどのように向き合うのだろうか。宇宙と人間との関係について、広い視座から研究している磯部洋明さんに、たっぷりと語っていただいた

Q 「火星移住」は人間にとってどのようなものでしょうか

磯部●「人間とはどういうものか」について、これまで知らなかった側面を見せてくれるのではないかと思います。極端な状況にさらされると、対象物の未知の性質が明らかになることがあります。火星に人間が行くことはまさに、極端状況のレベルです。人間、あるいは人間社会がどのようになるかという大きな実験になるのではないかと思います。そのような状況が以前よりも幾分の現実味を帯びてきているいま、人文社会系の学問がもっと議論にコミットするべきです。そもそも、「人間とは、社会とはどういうものか」に関心がある人文社会系の研究者にとって、火星移住はまちがいなくおもしろいフィールドになる。

という私も、アンビバレントなところがあって、「ほんとうにこんなことをしてよいのか」、「きちんと考えよう」というスタンスと、「おもしろいからどんどん行け」という気もちが半々です。

Q 火星移住した人間の体にはどんな影響がありますか

磯部●火星移住すれば、地球上とは異なる環境で生きてゆくことになります。じつは、国際宇宙ステーションのなかですらすでに多少の変化はみえています。もちろん無重力は健康に影響がありますが、それだけではなく、身体技法においても影響があります。

たとえば、実効的に重力がないので、手で壁をつたって移動するので、大きな荷物などは足で挟んで持って行くといった、地上とは異なる身体のつかい方を宇宙飛行士はしているそうです。

火星の重力は地球の3分の1くらいで、大気密度は薄く地球の1%ほどです。さまざまな状況が地球とはちがいます。生命が生きてゆくためには火星の環境に適応しなければならない。現段階では、地球の環境にちかい空間をまるごと火星に運びこみ、その範囲内で暮らそうとしていますが、これにはたいへんコストがかかる。いずれはその場にある環境と生命とをマッチさせる方法を考えなければいけなくなる。環境を変えるか、あるいは生命を変えるかです。

気圧や気温を変えるテラフォーミングなどが一つの手ですが、天体の重力を変えるのは事実上むりです。いっぽう生命改変は、いろいろな可能性があります。遺伝子的に変えてしまうことで、本質的に変えることもできつつあります。その手前には、サイボーグのような技術的なものをつかう方法もあります。パラリンピックではなくて、装置による援助を許可する「サイバスロン」というスポーツ大会が2016年にスイスのチューリッヒで開かれました。拡張した身体を許すという競技です。ただし、これには論争もありますし、ましてやジェネティックに人間をつくり変えるとなれば、病気治療には許されるとしても、倫理的な問題は大きい。ただ、宇宙について考えることは時間的にも長い尺度でものごとを考えることでもあります。生命進化の時間スケールまで考えると、「なにをもって人間とよぶべきか」ということすら曖昧になってきます。

生命の進化や宇宙の歴史という尺度で考えれば、人間が生命、そして自分自身をつくり変える技術を獲得したことは、なにか質的に新しい段階に入りつつあるといえるのかもしれません。科学者としての私には、このままどこまでも発展してほしいという気もちがいっぽうであります。しかし、「どんどん火星に定住して、新人類をつくれ」と思うかと問われたら、「そこは慎重になろうよ」とも思います。異なる時間スケールの話や過去の歴史のアナロジーが現前の問題に対して安易に適用されることを諌めることも、人文社会系の学問が果たすべき役割の一つだと思います。

Q 火星に最初に行くのはだれでしょうか

磯部●火星移住の話はかつてはSFの世界でした。でも2012年に「マーズワン」が出てきたころからすこし雰囲気が変わってきています。マーズワンがNASAにも先駆けて火星に行けると言いだした理由の一つは、彼らが「片道で行く」と言いはじめたことです。精密なものを安全に火星に運んで着陸させる技術は実証済みです。

未実証なのは、帰還の技術です。地球に帰る宇宙船を持って行き、打ち上げ場を火星で組み立て、地球へ帰ってくること。マーズワンは、その技術が確立するのを待たないと言い出したのです。彼らの計画がほんとうに実現できると思っている専門家は多くありませんが、「火星に行くだけだったらもう行けるんだし」というノリで、火星移住を現実的な問題に引き上げたインパクトは大きいです。

これは大きな倫理的・社会的な問題を提示しています。火星に行ってしまったら、地球からいくら「ダメ」と言ってもどうしようもない。地球上の法律などの枠組みから逸脱した存在になるからです。物理学者のフリーマン・ダイソン(Freeman

Dyson)は、すでに1970年代に、大航海時代にプロテスタントや商人たちが自分たちの意思とお金でアメリカに渡ったのと同じように、小規模で私的なグループがみずからの意思で宇宙に出てゆくだろう、と言った。NASAやJAXAなどの国の機関は、なんのために火星移住するのか、それはほんとうによいことなのかということを、正当化しなければなりませんが、民間団体や独裁国家であれば、「なんのためもなにも、やりたいからやるんだ」というスタンスが可能です。ダイソンが言ったことが、まさにいま起こりつつある。

Q 実行主体は国家から民間へと変わりつつある?

磯部●「ほんとうに移住できるのか」と問われたら、火星で定常的に生きてゆくのはかなりたいへんだと思います。宇宙ベンチャーのスペースXを立ち上げたイーロン・マスク(Elon

Musk)は21世紀内に、アラブ首長国連邦は100年以内、22世紀の初頭までには実現させると言っています。私はすこし懐疑的ではありますが、移住の可能性が絶対ないとは、もはや言えない状況です。

アポロが月に行ったときに、「20世紀末には月面基地がある」とみんな思っていたそうですが、そうならなかったのは、技術的制約というよりは、コストの問題と月に行く理由がなくなったからです。アポロ計画は、当時のアメリカの国家予算の数%をつかって、1972年までつづいたのですが、ベトナム戦争にお金がかかりすぎたことと、ソ連より先に実施するという目的がなくなって、大きなお金をつぎこむ理由がなくなった。

いま移住計画を言いだしているのは、米欧、ロシア、日本などのいわゆる宇宙開発先進国ではありません。火星移住のような大きな話だけではなく人工衛星の利用など宇宙開発利用全体で、新興国や民間などプレイヤーの多様化が最近の傾向です。「宇宙は先進国のナショナル・プロジェクト」というイメージは捨てる必要があります。これはもうすでに、宇宙開発利用関係者の共通認識としてあると思います。

Q 火星移住をコントロールできるのでしょうか

磯部●火星移住はけっして容易な事業ではありませんが、人類全体としてその可能性を捨てるという選択肢はとりようがありません。社会的な合意は得られなくても、技術的に可能になったら、だれかが実現してしまう。AIやバイオテクノロジーでも同様の問題がありますが、ある技術の応用を完全に規制するのは極めて困難です。現実に私たちは、いかに核をコントロールするかにいまだに苦しんでいます。ミサイルや核開発に関する技術は、開発に巨大な施設が必要なので監視、規制が比較的容易ですが、バイオテクノロジーは小さなラボで、AIはモバイル端末でもできてしまう。バイオテクノロジーの応用を倫理的懸念に配慮して慎重に進めるということを、生命科学はこれまでのところ比較的うまくやってきました。しかし、あるときだれかがヒトのクローンやデザイナーズベイビーを生んでしまうリスクはつねにある。AIもまた、人びとの生活や人類の知のあり方を大きく変えてしまう危険性が指摘されていますが、その問題を社会が咀嚼し、なんらかの合意形成が行なわれるよりもずっと速いスピードで技術が進化しているように見えます。

火星移住に象徴される人類の宇宙進出もまた、科学技術によって人間のあり方を大きく変える可能性が高い事業であると同時に、地球外で形成される新たな社会は、バイオやAIなど宇宙以外の科学技術に関しても、地球上のさまざまな倫理的制約からより逸脱しやすい場所になるでしょう。グローバル化とともに地球上からは消え去りつつある「遠くて手出しのできない社会」が、再び発生することになるのですから。

Q 火星にはどんな社会が生まれるのでしょうか

磯部●人類学者と議論していて、宇宙に拡がる人類の社会は、太平洋の多島海社会と似るのではないかという話になったことがあります。散在していて、お互いに存在は知っているけれど交流はあまり多くない。最初は民族的・遺伝的には比較的に似た集団だったにせよ、行った先が孤立しているので、もとの文化とはまったくちがう文化ができている。コミュニケーションが容易だと、平準化しようとする力が働くのですが、地球とのコミュニケーションの制約が大きい火星社会は、特異な文化や社会が生まれやすいのではないでしょうか。火星という環境やいろいろなものとの相互作用で、地球上の人間とはちがう性質をもった集団が現れると思います。

先端技術を先端的に論じる若手科学者

磯部洋明

京都市立芸術大学美術学部 准教授

専門:太陽物理学、宇宙プラズマ物理学、宇宙総合学

お話をうかがった磯部さんは、太陽プラズマの研究の専門家ですが、京都大学の宇宙総合学研究ユニットに着任されたことをきっかけに、宇宙の総合的研究に取り組まれ、人文学とのコラボレーションを積極的に進めておられます。その成果は『宇宙人類学の挑戦』に結実しています。また、科学コミュニケーションにも造詣が深く、インタビュー実施時(2017年11月22日)は、京都大学総合生存学館准教授をつとめておられましたが、2018年4月からは、京都市立芸術大学に異動され、芸術分野とのコラボレーションにも取り組まれています。そのほか、京都大学大学院理学研究科附属花山天文台の保存活用を考える活動にも携わるなどマルチな才能を発揮されています。インタビューは、その花山天文台で行ないました。

京都大学大学院理学研究科附属花山天文台

科学や倫理など、多様な視点で話が展開するところに、磯部さんの視野の広さがうかがえた

火星移住に関する動き

-

2002年

イーロン・マスクがペイパル(PayPal)で得た資金をもとにスペースX(Space X)というロケット会社を設立。「21世紀内に火星移住」

-

2012年

「マーズワン」(オランダ人の30歳代の二人組、バス・ランスドルプとアルノ・ヴィルダース)が「NASAより先に2020年代半ばに火星に行って住む!」と宣言。「片道切符」での参加者を公募。20万人が応募。

-

2017年

アラブ首長国連邦が、「100年以内に火星に数万人規模の都市を造る」と宣言。2015年にはNASAに相当する国立の宇宙機関を設立。

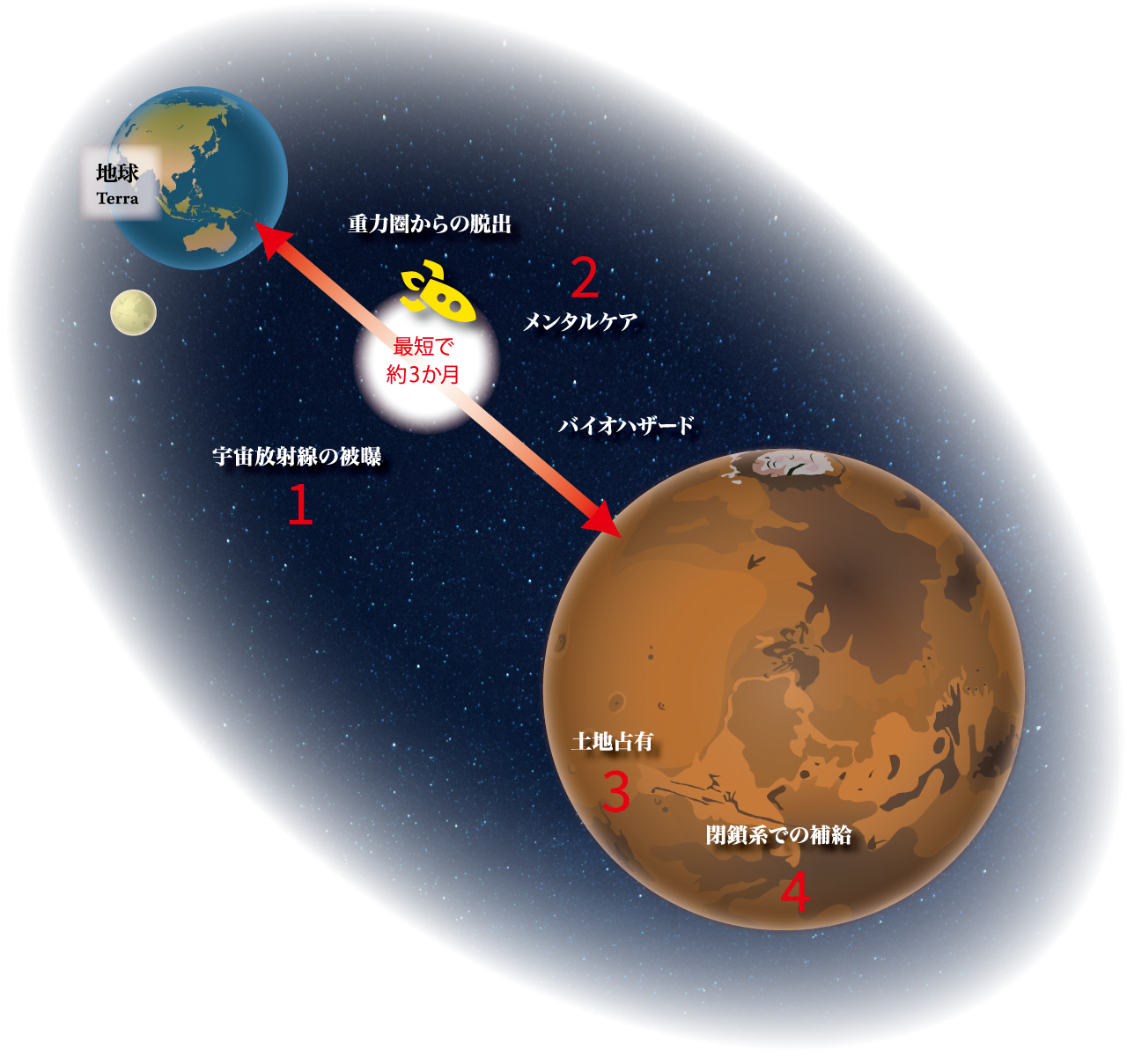

「火星移住」をめぐるさまざまな問題

-

1.宇宙放射線の被曝

医学的なことはもちろん考えられていて、いちばん怖いのは放射線。宇宙船で火星まで行くと、着陸せずに帰ってくるだけでも約3年かかります。その間に浴びる放射線量は数千ミリシーベルトです。つまり、いちどに浴びると死ぬ量です。また、火星は磁場がほぼなくて、大気密度も薄いので、じつは地表面にも宇宙放射線がけっこう来ています。それをいかに防ぐかが、医学的にはいちばんハードルが高いだろうと言われています。

-

2.メンタルケア

地球と太陽系の位置関係で、地球と火星との距離は変わります。火星と地球とが近いときであれば約3か月で行けます。移動中の精神的なストレスなどは、大航海時代と劇的に変わりはしないと思います。

-

3.土地占有

奈良時代中期の墾田永年私財法や1860年代のアメリカのホームステッド法のようなことになるのかもしれません。宇宙条約の第2条に「どの国も天体を領有してはならない」という規定がありますが、火星にはあまりにも広い土地があります。最初に火星に行った人たちの「早いもの勝ち」になるのもやむをえないのか、地球側の事情を反映して初めから土地の管轄権のようなことを調整しておくのか、どちらが望ましいのかはよくわからないです。事実上、管轄しようとしても実効的なものにはならないだろうというのが、私の印象です。歴史学と社会科学の両面から検討すべき問題ですよね。

-

4.閉鎖系での補給

行った先で、補給に頼らずに生きてゆけるかということは、私にはよくわかりません。バイオスフィアなど、すでにいくつか実験が進んでいます。閉鎖系のなかで生態系を循環させるのです。火星には二酸化炭素がありますし、水も氷の状態で存在しますから、閉鎖系とまったく同じである必要はありません。水と二酸化炭素と光があったら、なんとかなるようには思いますね。

火星 Mars |

|

|

直径 |

6,779 km(地球の約半分) |

|

重力 |

3.711 m/s2(地球の約3分の1) |

|

地球との最短距離 |

7,528万km(月の約200倍) |

|

自転周期 |

24.6時間 |

|

公転周期 |

586 sol*(約687日) |

|

大気密度 |

0.9 kPa(地球の約100分の1) |

|

おもな大気成分比 |

二酸化炭素 95%(0.03%) |

|

気温 |

気温 30℃(赤道付近)~ -175℃(極付近) |

|

過塩素酸塩(有害物質)が存在、水和塩が存在するので水が存在する可能性があり、したがって生命が存在する可能性もある |

|

「火星移住」で起こる人びとの心性の変化

地球のなかに閉じ込められていない、出ようと思ったら出てゆくところがあるという状況は、人間になにかをもたらすのではないかと思っています。人口問題とか資源問題を解決するために宇宙に行くという考えはあまり有望でないと思っていますが、この星のなかで、殺し合いをせずになんとか生き延びてゆかなければならない状況に、すこしだけプシュッと穴が空くのは、深層心理的に意味があるのではないかと思います。ジャーナリストの立花

隆さんは、「冷戦を終わらせたのはアポロが持って帰ってきたあの青い地球の写真だと思う」と言っていました。でも、私たちは地球上の運命共同体だという意識と同時に、こんなにちっぽけなところに閉じ込められて、出られないという、ある種の閉塞感をもたらす写真のように見えることもあります。

閉鎖系で持続可能な地球をなんとかしようというテーゼがありますが、それに風穴があいた瞬間に、なにかが崩れたり、ちがうことを考え出す人がいたりするかもしれない。地球環境を守ることに対するモラルハザードをもたらすのではないかと書いている人もいました。「地球がダメなら次に行けばいいじゃない」と。この問題はすごくアンビバレントなのですね。心配な面があるいっぽうで、ある種の希望をもたらすような面もみえてくるように感じます。(磯部洋明)

宇宙移住を進めたいと思っている人の楽観的な見とおしからすると、「2070年には火星にある種の定住社会がある」と言ってもそんなに的外れではないとは思います。火星移住とまではゆかなくても、宇宙旅行に行く、宇宙ステーションを見に行くというレベルであれば、「高度経済成長期にハワイに行った日本人」くらいの割合ではないかな。クラスに一人、「あいつ宇宙に行ったらしいよ。いいなあ」というレベル。(笑)

火星移住のある社会での会話

火星と地球の行き来が、それほど一般的ではないけれども、だんだんと行なわれるようになってきている段階において、人びとは、そのことをどのように捉えて暮らしているのだろうか。未来に暮らす男女、ガイさんとステラさんの日常を想像してみた。未来のあり方を考える思考実験である。

●ガイ

ステラのお父さん、今度、火星に出張だって?

2070/1/15 10:02

●ステラ

そうなの。往復に6か月でしょう。むこうには1か月いるだけだけど、けっこう気が重いらしいわ。

2070/1/15 10:05

●ガイ

会社の命令だからしかたがないね。むこうではなにをするの?

2070/1/15 10:07

●ステラ

法律関係のなにからしいわ。ほら、数年前に、コロニー同士でちょっとしたいさかいがあったでしょう。それに関係することだって。

2070/1/15 10:10

●ガイ

ああ、そうらしいね。でも、火星には、まだ法律がないから、法律関係といったって、なにをするのかな。

2070/1/15 10:12

●ステラ

よくわからないけどね、でも、もうすでに、コロニーがいくつかあって、そこで紛争が起こっている以上、「なんとかしないと」っていうのがあるみたいよ。

2070/1/15 10:15

●ガイ

紛争もあるし、バイオプロダクトの問題もあるし、火星も、けっこうたいへんみたいだね。

070/1/15 10:17

●ステラ

地球では禁止されている微生物を利用した製品をつくろうとしているコロニーもあるみたいだからね。

2070/1/15 10:19

●ガイ

ちょっと怖いね。

2070/1/15 10:20

●ステラ

でも、火星の二酸化炭素がつかえるようになったら、火星には空気ができるわけだから、そんなバイオプロダクトができたらいいんじゃない。人工光合成の研究も、火星のコロニーでは格段に進んできたらしいし。

2070/1/15 10:25

●ガイ

それもそうだね。

070/1/15 10:26

●ステラ

それよりも、お父さんは、重力のことを心配しているわ。むこうは3分の1でしょう。帰ってきたときの適応がたいへんだって。

2070/1/15 10:30

●ガイ

ああ、そうだね。火星コロニー生まれの子のなかには、地球の重力ではやっていけない子もいるらしいからね。

2070/1/15 10:32

●ステラ

このまえ、コロニーの子とネットで話したらそう言ってた。その子、地球に行くことなんて考えられないって。

2070/1/15 10:35

●ガイ

そういえば、月面コロニー生まれの子も、地球みたいに重いところは「いやだ」って言ってるらしいね。

2070/1/15 10:40

●ステラ

地球は、緑も空気もあっていいところなんだけどね。(笑)

2070/1/15 10:42

●ガイ

ステラは、どう? 火星に行きたい?

2070/1/15 10:43

●ステラ

う~ん、わからないわ。

2070/1/15 10:44

●ガイ

じつは、今度、火星の大学院を受けようと思っているんだ。

2070/1/15 10:48

●ステラ

えっ、そうなの。あの総合火星環境学研究大学院?

2070/1/15 10:49

●ガイ

うん、火星の環境学研究はものすごい勢いで進んでいるからね。地球ではもう、学べるところがないんだ。

2070/1/15 10:52

●ステラ

がんばってね。

2070/1/15 10:53

(続)

「未来社会での会話」を創作して見えてくること

火星移住は、距離の問題と時間の問題を通じて、過去と未来について考えさせる。人類は、10万年前の出アフリカから9万年かかって約3万km離れた南米の先端に到達したと言われる。年速0.3kmである。メイフラワー号は、大西洋を約70日で横断したが、今日、飛行機をつかえば、東京からニューヨークまで約11時間である。火星と地球との距離は、7,528万km。なぜ人類はアフリカを出て地球全体に拡散し、そしてまた、火星にまでも行こうとするのだろうか?

会話のなかでガイは、火星に行きたいと言い、ステラはわからないと言う。人間のなかには、外にむかうモーメントと、定常を求めるモーメントがあるだろう。人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが明らかにしたように*1、「野生」と呼ばれる〈冷たい社会〉では、出来事は構造のなかに吸収され進化や進歩は起こりにくいが、「近代」に代表される〈熱い社会〉では、つねに前進やイノベーションが求められる。このアンビバレンツは、火星移住についてもあてはまるだろう。

火星移住とは、あたかも地球の外にいくつもの環境が生まれることである。そこで生まれた人は、そこを自明のものとするが、そのとき、地球は相対化される。磯部さんはそれを「風穴」と言う。たしかに、それは風穴である。いっぽう、地球の相対化による弊害も生まれるだろう。

宇宙は自然の法則が貫通するユニバーサルなものであり、存在としては一つである。だが、環境とは、それを主体がどう認識するかという問題でもある。ユクスキュルは、環世界と言い*2、オギュスタン・ベルクは、それを通態ととらえるが*3、生物や人類の世界の捉え方は、その主体をとりまく場のあり方と密接に関連する。その意味で、もともと環境とは複数のものであり、地球のほかに「環境」が複数存在することは、それほどおかしなことではないともいえる。

それによりどのような社会が生まれるのか。そこにいまのわれわれは期待と不安を抱く。だが、一つ言えることは、環境とは、これまで、主体と周囲とのあいだの相互作用として、つくられてきたということだ。だとしたら、これからつくられる環境も、そのときの主体と周囲の相互作用を反映したものになるだけだと考えればよいのかもしれない。(寺田匡宏)

参考文献

磯部洋明「宇宙の演者か、それとも観察者か」『現代思想』2017年7月号(特集 宇宙のフロンティア)

磯部洋明「第1章 天文学者から人類学への問いかけ」岡田浩樹、木村大治、大村敬一編『宇宙人類学の挑戦』昭和堂、2014年

レオナード・デイヴィッド(関谷冬華訳)『マーズ 火星移住計画』日経ナショナルジオグラフィック社、2016年

*1 クロード・レヴィ=ストロース(大橋保夫訳)『野生の思考』みすず書房、1976年

*2 ヤーコプ・フォン・ユクスキュル、ゲオルク・クリサート(日髙敏隆、羽田節子訳)『生物から見た世界』岩波書店、2005年

*3 Berque, Augustin Poétique de la Terre : Histoire naturelle et histoir humaine, essai de

mésologie,

Paris:

Belin, 2014

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。

てらだ・まさひろ

専門は歴史学、メタヒストリー。地球研研究部客員准教授。歴史学の立場から、未来の語りや、超長期の過去の語りであるアンソロポシーンについて研究。2012年から地球研に在籍。

いそべ・ひろあき

京都市立芸術大学美術学部准教授。専門は太陽物理学、宇宙プラズマ物理学、宇宙総合学。