特集2

平成29年度 所長裁量経費グループ研究の報告

風土が支える日本酒、日本酒が支える風土

報告者●林 耕次(プロジェクト研究員) + 太田和彦(プロジェクト研究員) + 嶋田奈穂子(センター研究員) + 小林 舞(プロジェクト研究員) + 遠山真理(特任准教授)

各地で醸される日本酒をたんなる「嗜好品」ではなく、自然環境と地域文化をつなぐ媒体として捉えることができないか。酒造りには、原料となる米づくり、麹菌、仕込み水、醸造の技術はもちろんのこと、酒造りの実践者(醸造家)や原料の生産者(米農家)、流通関係者(酒販店)、地域文化の担い手(祭礼やイベント等の主催者や参加者)、消費者(銘柄のファン)といったさまざまな立場の人びとのつながりが不可欠である。多様な要素によって生まれる日本酒は、まさに「風土の表現」といえるだろう。今回は、地球研でのグループ研究「地域環境における適応方法の可視化――日本酒造りを通じた風土と付加価値の表現分析」によるフィールドワークや、日本酒と地域の過去、現在、そして未来を結ぶフレーミングについてのワークショップを中心に、風土の表現としての日本酒の姿に迫りたい

日本酒と風土の関わりを明らかにするフィールドワーク+セミナー

最高級の酒造好適米・山田錦の栽培地、兵庫県東条地区

山田錦へのこだわりと日本酒の「テロワール」戦略

姫路市網干の本田商店(主要銘柄「龍力」)は、「日本一、米にこだわる蔵」を自負している。会長の本田武義さんは御年85歳を迎えるが、現在でも京都大学農学研究科の土壌研究室に頻繁に通い、若い研究者とともに酒造好適米に適した土と風土の分析に勤しんでいる。本田商店では、酒造好適米でも最高級といわれる「山田錦」にとくに強いこだわりをもち、兵庫県加東市や三木市の産地・地区ごとに日本酒を造り分ける試みをつづけている。これはワイン用語における「テロワール*」観に通じるもので、近年の日本酒業界における動きの先駆けといえるだろう。「酒造りは米づくり。米づくりにはよい土地が欠かせません」というのは本田会長の弁。(林)

→地図 1

* terroir(仏):その土地の地理や地勢、日射条件、気温差などをふまえた土壌の特徴を示す用語。

山田錦の栽培試験場にて案内してくださった本田武義さん

日本酒の風土と展示の可能性

2018年1月半ばに企画展「日本酒の自然誌 Where culture meets

nature~日本文化を育んだ自然」(伊丹市)を拝見する機会があった。古民家の落ち着いた雰囲気のなか、日本酒ラベルにみる生物多様性、イネの系統がDNAレベルでわかる分子系統樹、酒造りを支える水など、多面的に日本酒を捉えた、見ごたえのある展示であった。

また、本田商店(主要銘柄「龍力」)に展示されていた山田錦栽培地の「土壌モノリス」は、日本酒の付加価値を評価する指標としての土壌の役割を感じさせるものであった。今後、研究の成果として、日本酒をめぐる風土や、日本酒の共通性と多様性を語る展示を制作することで、新しい日本酒の楽しみ方が生まれるのではと考えている。(遠山)

→地図8

風土を映す鏡 新しい祭にみる日本酒の本質

稲刈りが終わって新米ができると、酒造りの季節がやってくる。その年の酒造りがうまくゆくことを祈願するため、毎年11月の卯の日に行なわれたのが上卯

祭である。西会津町松尾神社で復活した上卯祭は、2017年11月で20回めを迎えた。「長く途絶えていた上卯祭を再開したい」と、宮司の沼澤文彦さんは会津の酒造会社を一軒ずつ訪ね歩いて協力をお願いし、これに賛同した会津や喜多方の酒造が参加して1998年に再開されたという。自然環境と人との関係が長いあいだつづいて醸成されるのが風土である。ならば、日本酒はその風土の産物といえるだろう。(嶋田)

→地図5

最高の酒造好適米山田錦をつくる

兵庫県加東市東条地区、秋津で山田錦の生産に携わる都倉秀昭さんは、約60年にわたり山田錦の栽培をつづけている。この一帯は山田錦でも良質な産地を示す「特A地区」に指定されている。都倉さんは、本田会長とは20年以上のつきあいで、よりよい米づくりのために有機肥料や収穫後の稲の干し方などをともに試行錯誤されてきたという。ちなみに、山田錦の誕生は1923年。都倉さんは、近年の日本酒の歴史とともに山田錦の生産に携わってきた証人といえるだろう。(林)

→地図2

米麹をつくる

京都市下京区の一角にある「京都もやし町家」にて2017年10月6日から8日にかけて開催されたワークショップで、麹造りを体験した。お米が蒸されたあとに種麹がふりかけられる。その種麹を栽培するのが老舗種麹屋「菱六」である。助野彰彦さん(菱六社長)が調べた全国種麹組合会員名簿によると、種麹(もやし)屋は、1953年には京都に拠点のあるもので10軒、全国で40軒あったのが、現在は全国に6軒、京都に1軒しかない。種麹屋が減った理由は後継者不足と製造工程の機械化である。生産量を増やすには、乾燥機を導入する必要があるが、多くの種麹屋にはそのスペースがなかったという。さらに日本酒の大量生産が求められるようになると、麹菌の散布を機械で行なうようになった。それまでは粒状のものを散布していたが、粉状の種麹を機械散布する方法がもっとも効率がよい。そのためにはふるい分けする機械の導入が必要となった。こうした機械への投資と、それを賄うだけのスペースを確保できる会社しか残らなかったそうだ。麹造りの経験を通じて、固有の技術と人間関係からなる伝統文化の奥深さともろさを感じた。(小林)

→地図6

「天洋酒店」と「NEXT 5」

秋田県能代市の酒販店「天洋酒店」は、1997年から貫いている「秋田県で造られた日本酒以外のお酒は取り扱わない」という独特のコンセプトで知られている。店主の浅野貞博さん曰く、そのきっかけは地元の喜久水酒造での1週間の醸造体験であったとのこと。秋田のお酒と料理を紹介したいという思いから、市外から来たお客さんを酒蔵に連れて行くツアーを企画したり、秋田県内の5つの蔵元が協力してつくったブランド「NEXT

5」の立ち上げにも関わられたという。メーリングリストやSNSを使ったお薦めの1本の紹介や、木材加工など地元の産業と酒造業の連携など、日本酒を通じた造り手と売り手、買い手の関係のひろがりについて多くのお話をうかがった。(太田)

→地図4

会津における「土産土法」の酒造り

会津若松市の高橋庄作酒造店(主要銘柄「会津娘」)では、現当主の三代目・高橋庄作さんの「土産土法」が蔵のモットーである。地元産の米づくりから酒造りまで一貫した試みをつづけている。杜氏の高橋 亘

さんは東京農業大学の醸造科学科出身だが、酒造りはもとより、蔵の周辺に拡がる田んぼでの米づくりにもたずさわっている。これはワイン用語でいう「ドメーヌ**」、すなわちワインにおける葡萄に代わる原料である米の自家栽培と酒醸造の一貫化であり、まさに「地元の米、地元の水、地元の技術を込めた酒造り」といえる。

他方で、「最高の酒造好適米」である兵庫県東条地区や吉川地区の山田錦などを使用した吟醸酒造りにも挑戦されている。これは「地元の米をつかった酒造りをさらに向上させるための試み」とのこと。高橋さんの米づくりや酒造りに関するお話からは、近年の温暖化による酒造りの設備革新や東日本大震災の影響による風評被害対策、知人の被災者とのつながりに向き合い、日本酒造りの技術やみずからの哲学に反映しているようすがうかがえた。(林)

→地図 3

** domaine(仏):みずから葡萄畑を所有し(賃貸もふくむ)、栽培と醸造、瓶詰を一貫したワイン生産者。

国菌と家菌

2017年11月2日に地球研の講演室で、日本酒造りに欠かせない微生物について学ぶセミナー「日本酒を造る微生物――特に麹菌の素性について」を開催した。講師は麹菌研究の第一人者で、かつて醸造試験所につとめておられた北本勝ひこ先生(東京大学名誉教授・日本薬科大学特任教授)。日本酒造りを支える麹菌、とくにニホンコウジカビ(Aspergillus

oryzae)を中心に、文化的、科学的側面からお話しいただいた。

日本の国花はサクラ、国鳥はキジであるが、2006年に日本醸造学会によって麹菌が「国菌」として認められたことはあまり知られていない。世界を見渡しても、国菌を定めている国は他に見あたらず、日本人と麹菌の深い結びつきが感じられる。

麹菌は、日本酒はもちろん、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録された和食づくりには、なくてはならないものである。科学的な分析から、麹菌が、数百年かけて日本人に飼いならされた微生物、いわば、家菌であることがわかった。たとえば、麹菌と近縁の微生物のゲノムDNAを比較すると、お酒を造るときに役だつアミラーゼ(デンプンを分解して糖にする酵素)の遺伝子の数が、数百年かけて1つから3つに増え、アフラトキシン(強力なカビ毒)を生産しなくなったことがみえてきた。また、通常は分生子に1個しかない核が麹菌分生子(種麹、もやし)では3〜5個あり、進化の過程で得られた性質が変化しにくい特徴があることがわかった。つまり、私たち日本人は都合のよい習性をもった麹菌を選別し、いっぽうで、麹菌は日本人に好かれることで、子孫をのこしてきたという、人と麹菌の密接な関係がうかがえる。(遠山)

→地図 7

このグループ研究で扱った地域と対象

祭礼用の半天を蔵元に着せる沼澤宮司

上卯祭のようす

「土壌モノリス」。姫路市・本田商店にて

企画展「日本酒の自然誌」

麹造りのようす。ほのかに温かく、甘い香りが漂う

刈り取りを終えた酒蔵前の自家田んぼで話をする高橋 亘さん

北本先生を囲んだ質疑応答のようす

日本酒と地域のこれまでとこれから

講演

環境にやさしい酒造りとは

月桂冠総合研究所 秦 洋二所長

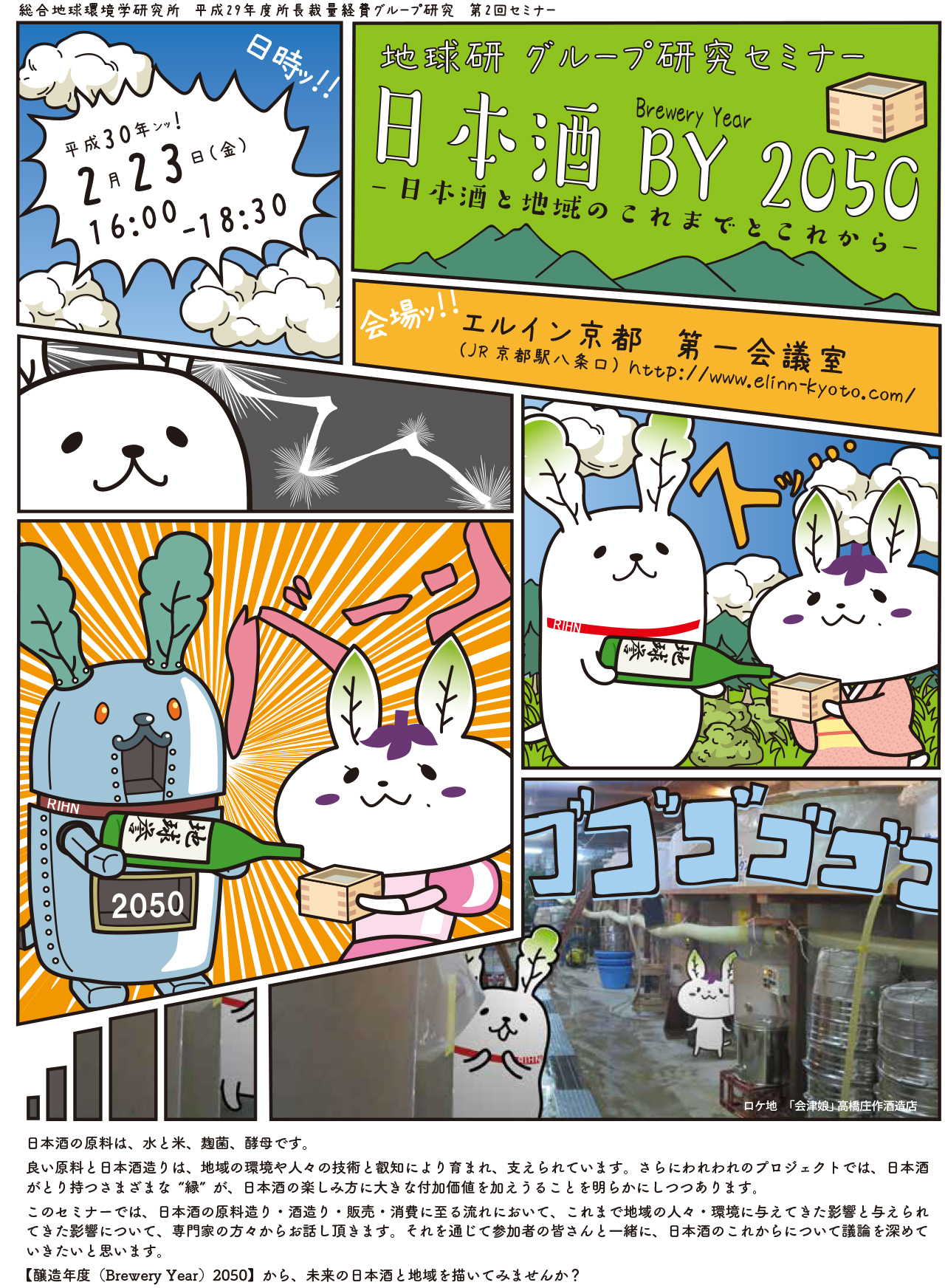

2018年2月23日、京都駅近くのホテル会議室にて、セミナー「日本酒 BY(Brewery Year) 2050――日本酒と地域のこれまでとこれから」を開催した。

水

「月桂冠」は、島原の乱があった1637年に伏見城の城下町で創業した。伏見で日本酒造りが栄えた理由の一つに、伏見が物流の拠点だったことがあげられる。材料の米が集まり、醸造した酒を京都・大阪に販売することができた。もう一つの理由が、酒造りに適した水が湧くこと。伏見の特徴は、酒蔵密集度が日本で一番高いことで、これは水を求めて酒造が集まった結果である。

日本酒の味に水が大きな影響を与えることが明らかになったのは、1840年のこと。神戸の六代目山邑太左衛門が、魚崎と西宮で造られる日本酒の味のちがいに着目し、米を交換しても、造り手を交換しても、味は変わらなかったが、水を交換したところ両者の味が入れ替わったという発見に遡ることができる。

日本酒の味に影響を与えるのは、水にふくまれるマグネシウムやカルシウムの量、つまり水の硬度。硬度が低いと酵母はゆっくりと発酵し、まろやかな味わいになる。「灘の男酒、伏見の女酒」といわれる酒質のちがいは、酒造用水の成分のちがいにルーツがある。伏見の酒に用いられる軟水は、硬水に比べて、うまみを閉じ込めたり、素材の繊細な味を引き出すのが得意。茶道をはじめとする京文化は、京都の水によって支えられている。

じつは、京都盆地の地下には、琵琶湖とほぼ同じ量の水が貯めこまれている。京都は地下に構造物をつくることに対する規制が厳しいが、この京都水盆を50年、100年先まで守ってゆくことが、未来の伏見の日本酒を考えるうえでは欠かせない。

米

1933年に品種改良されて造られた京都産の酒造好適米「祝(いわい)」は、生産が一時期途絶えていたものの、伏見酒造組合の働きかけによって、1990年代に復活。現在、「祝」は丹波・丹後で栽培され、伏見を中心に京都の多くの蔵元で酒米として利用されている。

酵母

日本酒造りは、多くの技術革新とともにある。1799年の日本山海図絵に、すでに現在とほとんど同じような清酒醸造の工程が書かれている。当時は「酵母」や「微生物」という概念がないにも関わらず、清酒酵母だけを純粋に育てるための手法(生酛造り)は確立されていた。さらに奈良県東福寺の多門院では火入れによる低温殺菌(パスツリゼーション)もなされていた。

環境への配慮

月桂冠総合研究所では、2008年、酒造りの技術と清酒酵母、麹菌の働きを応用して、もみ殻や稲わらなどのバイオマスから直接バイオエタノールを生産する技術を開発。また、滋賀県彦根市では、1996年から酒粕を主体にした有機質肥料を用いて稲を育て、収穫した米で酒を造り、酒粕を肥料としてふたたび土に返し、稲を育てるという循環型の酒米づくりを行なっている。

2050年からのメッセージ

オーディエンスのみなさんからは、「2050年の未来人」になったつもりで2050年の日本酒、あるいは日本酒を取りまく環境を思い描いてもらい、未来からのメッセージとして提供していただいた。

「酒は百薬の長」

- ● 日本酒の老化防止効果が広く知られている。

- ● 甘酒が小学校の給食に出るのはあたりまえ。

お米作りはどうなっていますか?

- ● 地域のお米の種がまもられている。山田錦以外にもおいしいお米がたくさんできている。

- ● 酒米の田んぼは地域固有生物のすみかとして圃場整備せずにそのまま保全。産業×環境保護のシンボルになっている。有機栽培も盛ん。

日本酒そのものはどうなっていますか?

- ● 熟成技術が進み、10年、20年ヴィンテージが出ている。ただし、冷蔵庫なんていらないよ!

洞窟熟成が日本の古酒づくりの主流に! 炭鉱・鉱物採取の産業遺産が活用されてのこるし、コウモリや洞窟に生息する生物が生きのこり、一石三鳥。

いろいろな新技術も開発されていると思います

- ● 酒瓶の回収時に飲み手の購入データや感想、あわせた料理、評価が蔵元にもどるしかけ。

- ● 品評会で「完全オートメーション部門(AI)」と「完全手作り部門」の2つがある。

- ● 誰がどこで作ったお米を、どこのどんな酒造で仕込んだお酒か、すぐに知ることができる。

日本酒は世界で飲まれていますか?

- ● 世界の日本酒製造量の半分以上は日本国外で生産されているし、外国産の米で日本酒が造られてもいる。

- ● 海外から日本酒造りを勉強しに来た人々が自国に戻り、造ったお酒が日本にも輸入されるようになっている。

- ● 世界どころか、火星でも日本酒を飲める。

街の酒屋さんはどんな感じですか?

- ● 蔵元と消費者が直接取引をしてお酒を手に入れるのが一般的になっている。酒屋さんは角打ちをリニューアルして、おもに新しいお酒との出会いの場になっている。

- ● 小さな蔵元が多くなっている。マイクロブルワリーで地域の米、水、酵母を活かして、消費者も参加したりして醸造できるようになっている。蔵ごとの仕込み歌をアレンジした曲も人気。

問題もありますか?

- ● ブランド化しすぎて、産地偽装の問題が発生。

ワークショップ

日本酒と地域について現在の視点から考える

酒造好適米農家 × 醸造会社研究所 × 酒屋

5名のゲストからは、酒造好適米の生産者の減少や、蔵元と消費者を結ぶ酒販店の工夫などの、日本酒をめぐる深刻な課題や新しい取り組みをご紹介いただいた。

秦 洋二さん

月桂冠総合研究所所長(京都市)

都倉秀昭さん

兵庫特A地区(加東市)の山田錦の生産者

北本 勝ひこさん

東京大学名誉教授・日本薬科大学特任教授

井上敬介さん

酒楽座いのうえ(京都市)三代目

角本 稔さん

角屋酒店(茨木市)店主

林 耕次

研究代表

日本酒造りと米作りのギャップ

福島で酒造りのプロが米作りからたずさわる「会津娘 無為信」と、大阪の酒屋3軒が始めた共同プロジェクト「19歳の酒」を本日持参しました。「19歳の酒」は、まだお酒を飲むことができない19歳の若者に、田植え・稲刈り・酒造りをしてもらうという企画です。今年で7年め。日本酒はビールなどに比べて親しみにくいというイメージの払拭をめざしました。20歳になったときに、自分たちが米作り・酒造りにたずさわった経験を思い返しながら日本酒を味わってほしいという願いがあります。

山形の「杉勇」の酒蔵に、10年ほど前に住み込みで働き、それ以来のつきあいです。「棺桶まで持って行きたいお酒」をテーマにする蔵元で酒造りをしたことは大きな転換点でした。(山形特産の酒造好適米「出羽の里」で仕込んだ「杉勇」を持参)。

日本酒の造り手と酒造好適米の生産者のあいだにはギャップがあります。山田錦を作り続けているが、なかなか新規就農者がいない。農機具が高価で、採算が合わなくなっていることは大きな原因。補助金や制度でカバーしきれていない。お米を作る人と、産地を守る仕組みがないと、地域の先人が積み重ねを後継者に受け渡すことができなくなります。

魅力のある米作りのためには、経済的な採算、安定収入が不可欠ですね。

やはり(兵庫県の特A地区で生産される)山田錦はすごい。「会津娘」の醸造では、ふだんは地元の五百万石をつかっているが、山田錦をつかった吟醸酒造りの経験をフィードバックしながら技術を磨いているという側面も。

酒屋さんはお客さんにお酒をどのように紹介する?

技術的な試行錯誤は、どこの蔵でも行なわれている。

いまは、どの蔵の日本酒もレベルが高い。だから、聞いたこともない銘柄のお酒をどうやって紹介していくか。それぞれの蔵が独自に挑戦していることや、その挑戦にいたる経緯は魅力的だが、むずかしい話をしてもダメ。「19歳の酒」はコンセプトとしてわかりやすいですね。嗜好品なので、お客さんがなにを求めているのかを絞り込んでゆく。どういう料理とその日本酒を合わせたいのかや、その人の好みや人間関係など。

あと、ニュートラルな指標として「甘い/辛い」「薫りがある/なし」を紹介したり。

この人にはこういうお酒がおすすめ、という紹介を、人間が選ぶのと、AIが選ぶのとでは、紹介された方の日本酒に対する印象も変わりそうですね。

日本酒の熟成(ヴィンテージ)について

いわゆる古酒をつくるには冷蔵庫が必要。電気代かかるし、地球に優しくないのでは?

2050年からのメッセージのなかに、「山の中の採掘跡やトンネル跡を天然の冷蔵庫として活用することで、日本酒の熟成もできるし周辺環境も守れる」というのがありました。これは名案?

熟成することにより味わいを増す日本酒を造るために、どのような成分に注目すれば良いか、どんな濾過をすれば良いかは、考えていきたい課題ですね。

これから

今後の展開として、日本酒を媒体とすることにより見ることができる、各地域の風土と食文化・農・技術における未来志向の相互作用について、「日本酒がとりもつ縁」を軸として研究を継続します。

秦所長の講演のようす

はやし・こうじ

研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクト研究員。専門は生態人類学。これまでカメルーン東部の森林地帯で狩猟採集民の生業活動、野生動物とのかかわりを研究対象としてきた。

おおた・かずひこ

専門は環境倫理、食農倫理。研究プロジェクト「持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築――食農体系の転換にむけて(FEAST)」プロジェクト研究員。2016年から地球研に在籍。日本版フードポリシー・カウンシルを研究中。

しまだ・なほこ

専門は人間文化学、思想生態学。日本や東南アジアなど、それぞれの土地に根ざした聖地について研究している。

こばやし・まい

環境学と景観生態学を専攻し、環境社会学、農村社会学から多くを学んできた。2016年4月より、研究プロジェクト「持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築:食農体系の転換にむけて」(FEAST)に在籍。

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。