特集4

IR室企画〈第1回〉

IR活動から問う地球研の役割

発足の経緯と現状

報告者●押海圭一(特任専門職員)

地球研では2016年度にIR室を立ちあげ、IR活動を展開している。地球研にかぎらず、日本の大学や研究機関では、ここ10年ほどのあいだに、IR(Institutional Research)という単語を耳にする機会がふえた。そのいっぽうで、「IRってなに?」、「なんの役にたつの?」という素朴な疑問の声もよく聞かれる。ことばは拡散されつつあるが、その実態はあまり周知されていない現状がある。そこで、IRについてシリーズでとりあげ、地球研におけるIR室の役割や可能性について考えてみたい。今回は、基本の基本にたちかえり、「そもそも、IRとはなにか」を掘りさげてみよう

IRの定義

一般にIRというと、企業のInvestor Relations(投資家向け広報)や、近年話題のIntegrated Resort(統合型リゾート)を思い起こされることが多い。ここでいうIRは、高等教育質保証用語集では、次のように定義されており、データ収集・分析を基本とする幅広い活動を包含する概念であることがわかる。

高等教育機関において、機関に関する情報の調査及び分析を実施する機能又は部門。機関情報を一元的に収集、分析する事で、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを可能とさせる。また、必要に応じて内外に対し機関情報の提供を行う。

IRの歴史

大学や研究機関などでのIRの実態がつかみにくいのは、その目的や役割が時代とともに変化してきたからかもしれない。

IRは、アメリカで1960年代から発展した。アメリカでベビーブーマー世代の大学入学者が急増したことに対処するために、カリキュラム設定や教室の確保などに関わる調査研究として実施されたのがはじまりである。ところが、70年代に入ると、学生数の減少や景気の後退にともなって、大学への財政支援が縮減された。こうした状況のなかでIRは、「大学経営に関わる調査研究」へと変化した。

さらに80年代に入ると、州政府などへの説明責任(アカウンタビリティ)の観点が重要視されるようになった。これを受けて、IRはさらに変化した。大学内の情報を内部で共有し、大学教育の成果を説明するための調査研究として実施されるようになったのである。

その後も、各大学や機関の実情に応じて多様な発展を遂げるなかで、組織内の意思決定の過程において、IRの果たす役割はしだいに大きくなっていった。現在では、大学が管理運営、戦略計画、財務計画を策定するうえでは欠かせない、重要な存在になっている。

日本におけるIRの現状

IRと名づけられないIR的活動

日本の大学などでIRと名づけられた活動が行なわれるようになったのは、ここ10年ぐらいのことである。しかし、そうした活動がそれまでまったくなかったわけではない。学生調査であれば入試担当、財務戦略策定であれば財務担当、総合的な戦略策定であれば執行部がそれぞれに、データ収集・分析などを行なっていた。つまり、実態としてすでにあったけれど、IRと名づけられてはいなかっただけである。

「トップダウン型の導入」が招いた混乱

では、IR室の設置やIR活動がなぜ活発化したのか。その背景には、文部科学省を中心とした政策誘導があったと考えられる。

2013年度に始まった研究大学強化促進事業では、URA(University Research

Administrator)による研究力分析等のIR活動を日本の大学の研究力強化のための重要な手段と捉えている。さらに、同年に開始した私立大学等改革総合支援事業では、事業採択の評価のさいに、「IRを担当する部署を設置している」ことや、IR担当の「専任教員又は専任職員を配置している」ことが加点事由とされた。

こうした文科省主導の政策誘導の裏には、他省庁と同様の政策評価とEBPM

(Evidence Based Policy

Making)の手法を導入して、国民への説明責任を果たそうという総務省等の思惑があったと考えられる。世界大学ランキングなどで世界と競争するには、データにもとづいた適切な大学のマネジメントが求められていることも、理由の一つであった。

このようにトップダウン型で始まったことが、その後の混乱につながっているかもしれない。「IR室は設置したものの、さて、なにをしてよいかわからない」と悩む関係者は少なくないはずだ。

しかし、IR熱が高まった背景には、こうした政策誘導とはべつに、「ICT技術の発展」という時代的な側面もある。ビッグデータの活用可能性の向上やオープンデータ・オープンサイエンスを推進するうえで、データ管理・運用のできる人材の確保は欠かせない。各大学で、そうした人材への需要が高まっていたのも事実である。

なお、日本におけるIRは、その主たる業務のちがいから、次の三つに分類されることが多い。

- 教学IR おもに教育や学生の入退学管理など

- 評価IR 国立大学法人評価や私立大学の認証評価など

- 研究IR 研究力分析など

幅広い業務を担う地球研のIR

ひるがえって、地球研でのIRの位置づけ、導入の経緯と現状を検証してみよう。

人間文化研究機構本部の要請をうけ、2015年度にIR室の設置が検討されることになった。その年の7月に特任技術専門職員が採用され、他機関におけるIR室の構成や役割などの調査が行なわれた。その情報をもとに、2016年4月に地球研にIR室が正式に設置された。

地球研におけるIR室設置の目的は、地球研IR室規則第2条で、次のように規定されている。

総合地球環境学研究所の研究戦略の立案及び実行のために、所内外の様々なデータの収集、分析及び可視化を行い、所長の意思決定を支援する

しかし、実態的な役割は、この内容にとどまらない。法人評価・概算要求等への対応、機構本部IRとの連絡調整、IRに関する分析手法および研究評価指標の研究・開発など、幅広い業務を担っているのが現状である。

共同利用機関法人としてのIR

地球研の所属する大学共同利用機関法人のミッションの一つに、「共同利用・共同研究をつうじて研究のハブとなる」という役割がある。これをIRの観点から捉えてみると、次のようなことが考えられる。

● 共同利用・共同研究の状況の可視化

● 成果の特性の分析

● 研究の動向分析による新たな共同研究機関の開拓

現在は、地球研をふくむ人間文化研究機構とほか3機構の合同でIRワーキンググループを立ちあげ、大学共同利用機関法人独自のIRを模索している段階である。

学際研究・超学際研究機関としてのIR

地球研の特徴の一つに、「学際研究・超学際研究をプログラム・プロジェクト単位で推進している」ことが挙げられる。「異分野融合研究」、「学際研究」、「超学際研究」は、近年ホットなトピックであるが、そのような研究を「いかに評価するか」という議論は、じつはほとんど進んでいない。この点で、地球研の果たすべき役割は大きいはずである。

地球研では、第3期中期目標期間のスタートをまえに、グランドデザインを議論するタスクフォースが2014年に結成された。研究所のすべての教員が参加し、グランドデザインだけでなく、地球研独自の評価システムの構築についても議論した。その成果をまとめたのが、2015年度末に作成した『総合地球環境学の研究評価のための評価マトリクス』である。マトリクスは200以上の指標群からなり、評価対象は、「研究所」、「プログラム」、「プロジェクト」、「個人(プロジェクトリーダーなど)」、「個人(研究員)」の5つの評価レベルに分けられている。

ところが、第3期にはいり、いざマトリクスの実用にむけて動き出してみると、さまざまな解決すべき点があきらかになった。

● 評価に割けるマンパワーが限られているのに対して、評価に必要となるデータが厖大である。

● 指標の定義が不明確である。

● 定量化手法の検討が必要な項目が多数ある。

● 指標の活用の目的が不明確である。

こうした実情を洗い出したうえで、IR室で議論を進めた結果、指標群の再構築が必要であるという結論にいたった。指標群が必要であるということには変わらないが、すべて同じ指標で評価するのではなく、評価の目的ごとに重視すべき指標をピックアップし、重みづけする必要があると考えたのである。

まずは評価の目的を明確にしたうえで、再構築した指標群による評価を試行的に実施する予定である。成果を定量的に評価することのむずかしい、「成果の学際性」などの指標については、統計数理研究所(情報・システム研究機構)の共同研究の成果などを活用し、まずは地球研の研究者の発表論文を対象に、その学際性の評価を試みる予定である。

研究活動をいかに評価しマネジメントできるか

あらためてもういちど、IR活動の目的について考えてみたい。

組織の執行部がエビデンスにもとづいて意思決定したり、PDCA(計画・実行・評価

・改善

)サイクルにもとづいて管理運営の効率化をはかるうえで、データの収集・分析は欠かせない。データをもとに議論し、効率的な管理運営をするうえで、重要な役割を担うのがIR活動である。

こうした社会の流れに呼応して、各大学などでは今後さらにIRの存在価値が認知され、活動が根づくことは予想できる。しかし、研究活動のように不確実性の大きな活動についても、指標にもとづく評価やPDCAサイクルにもとづくマネジメントがはたして有効なのだろうかという点については、じつはまだ明確な答えは出ていない。地球研の「評価マトリクス」の指標や、そのマネジメント効果を測定したうえで、地球研の実情にそった、地球研にふわさしい「研究評価・研究マネジメント」を追究することが、私たち地球研IR室の使命であると考えている。

次回は、地球研の研究活動に関するじっさいのデータにもとづいて、地球研の現状を紹介したいと考えている。

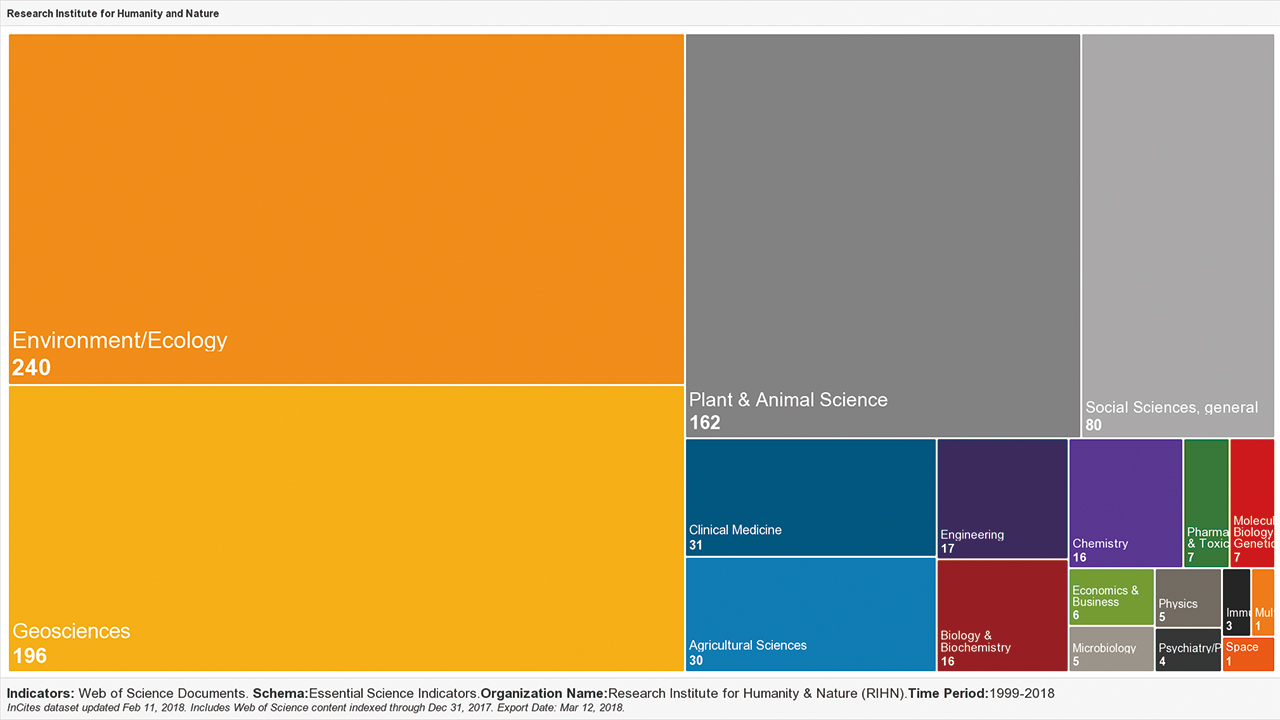

地球研著者の発表論文の分野を InCites Benchmarkingによって分析したもの

地球研著者の発表論文について、論文の量と被引用度を分野ごとに日本の平均と比較したもの。X軸Y軸ともに1を超えているエリアにある分野は、論文の量、被引用度ともに日本の平均よりも高い。バブルの大きさは論文の数を表す。地球研でもっとも論文が出ている分野は"Environment/Ecology"であるが、被引用度はそれほど高くないことや、"Geoscience"や"Social

Sciences"は量・質ともに強みがあるということがわかる

インフォグラフィックの手法を駆使し、分析結果を視覚的にわかりやすく示すことも、IR室の重要な役割の一つである

おしうみ・けいいち

地球研IR室特任専門職員。専門は法学︎。2011年から地球研に在籍し、2015年7月より現職。地球研らしさをデータからみる方法を模索中。