特集1

先端技術と向き合う〈第3回〉

ローカルテクノロジーで自立する島に

記事作成●嶋田奈穂子(センター研究推進員) + 三村 豊(センター研究推進員) +

熊澤輝一(准教授) +遠山真理(特任准教授)

日本海に浮かぶ離島。過疎・高齢化が急速に進み、減退する社会の縮図と捉えることは、今日の日本では、そうむずかしいことではない。島根県隠岐諸島に位置する隠岐の島町の人口は14,486人。その約3割が高齢者で、2040年には1万人を割り込むと予測されている。島外への人口流出の抑制が求められてはいるが、雇用状況は厳しい。島の86.8%をおおう森林では、林業生産活動は安い外材におされて停滞し、適正な維持がむずかしくなっている。日本有数の好漁場をもつこの島の基幹産業である漁業でも、漁獲量が激減している。そんな島で、夢のようなことばを聞いた。「この島は、森林資源を利用したエネルギーの自立をめざす」という。隠岐の島の壮大な取り組みに長く携わっておられる藤本栄之助さんのナビゲートで、社会変革の最先端地 を訪れた

私たちの暮らしは、先端技術があるから豊かになるのか。あるいは、豊かになりたいから先端技術を求めるのか。隠岐の島はその後者、豊かになるための自立の精神と進取の気質によって、多様な先端技術を新しい社会システムに再構築しようとしている。先端技術に頼るのではない。先端技術を複合的に、島に合わせたかたちで導入し、適応させる。つまりテクノロジーが土着化し、風土になる可能性がこの島にはある。

バイオマス産業都市構想

2014年、隠岐の島町はある構想を掲げた。島内の森林資源をバイオマスとして利用し、島内エネルギーの地産地消のシステムを確立しようという「バイオマス産業都市構想」だ。500m級の山が連なる隠岐の島町は、大地の成立を示す地質や独自の生態系が豊かに残されていることから、大山隠岐国定公園に指定され、ユネスコ世界ジオパークにも選定されている。豊かな天然資源を適切に「つかう」こと、つまり島内の森林利用を促進することで、健全な森林環境と水源涵養力を整え、川や地下水で山とつながる海の環境も健全にすることが構想のベースにある。さらに、森林利用や発電システムの構築は島内の雇用を生み出し、担い手となる若者の流出に歯止めをかけることも視野に入れている。

課題を手段に──先端地であるということ

とはいえ、人間社会と自然環境の健全化にむけたこの構想には、課題も多い。その一つ、「小さな離島」であることは、木材の搬出コストなど経済効率にとっては絶対的不利な条件に思えるが、藤本さんは「最高の好条件」だと言いきった。半径10kmの島は、木質バイオマスによってつくりだす電力や熱を島内に分配するのにもっとも効率的な規模であるという。

その木質バイオマスでの発電も、森林環境維持のために伐採される木材だけでは、必要なエネルギー量を確保できないのだが、足りなければ、つなげればよい。島にはもともと風力発電、水力発電、太陽光発電などの施設が点在し、それぞれ小規模に、自然条件に左右されながら発電している。それらをきちんとつないで補完することで、エネルギーの安定供給をめざしている。さらには、木材の加工段階で生まれる廃棄物の端材からリグノフェノールを抽出し、商品として利用する製造実証プラントにも着手した。ゴミはつかえば、ゴミではなくなる。

隠岐〈離島〉の先端精神を世界へ

隠岐の気質の土壌は、地勢と歴史とが醸成してきた。古代、隠岐諸島は隠岐国とされ、渤海や新羅と交流する国家であった。さらに明治維新前夜の慶応4(1868)年2月から数か月間は、自治政府による独立体制をとっていた。隠岐維新や隠岐コミューンともよばれるこの大騒動のさなか、島民の精神的支柱だったのが中沼了三である。

現隠岐の島町に生まれ、明治天皇の侍講も勤めた儒学者である中沼は、新しい時代の人材育成のために奈良県十津川村に学校をつくった。隠岐にもそのような学校が必要だと考えた島民は嘆願書を作成。ところが、松江藩から出向していた郡代がそれをかってに破棄した。食糧難が常態化しているにもかかわらず圧政を加える松江藩への不満がつのるなかでのこの一件に、島民は憤慨。郡代を追放して合議制の自治政府を立てたのである。西欧列強に抵抗しながらも新技術や制度を取り入れて自立の道を選んだ明治維新。当時の隠岐は、すでにそのさきをゆく先端地であった。

これを〈この地域は特別だから〉と納得したくはない。多くの課題を手段に変え、豊かな未来をめざす社会変革の先端地として、同様の課題をかかえる世界各地に、隠岐の勇気とプロセスを提示してほしい。「それが本望だと、中沼なら言うでしょう」と藤本さんが笑った。(嶋田奈穂子)

ジオパーク

オキタンポポ

かつては大陸の一部であったとされる隠岐の島の生態系は、長い年月によって独自の進化を遂げた。隠岐郷土館のそのばにひっそりと咲いていたオキタンポポもそのひとつ。

杉の原生林と植林

隠岐の島ではヤクスギの原生林ならぬオキスギの原生林が見られる。享保(1716-1736年)の時代に村おこしの一環で植林された株も、旧布施村に残っている。

再生可能エネルギー

風力・水力発電

- 隠岐の風を利用して発電する2基の風車「風太と風花」は、隠岐の子どもたちが命名。水力発電所は2か所あり、CO2削減に貢献している。

太陽光発電

- 隠岐空港のそばには、太陽光発電所もある。さまざまな再生可能エネルギーが島民の暮らしを支えている。

ハイブリッド蓄電池

隠岐諸島の西ノ島では、リチウムイオン電池とNAS電池を組み合わせたハイブリッド蓄電システムが日本で初めて設置された。

環境

現状の課題

第一次産業の低迷により、里山・里海の管理が疎かになりつつある。たとえば、山では「切り捨て間伐材」による土砂災害や、漂着海藻による船の航行阻害などの事例も生じている。

雇用

現状の課題

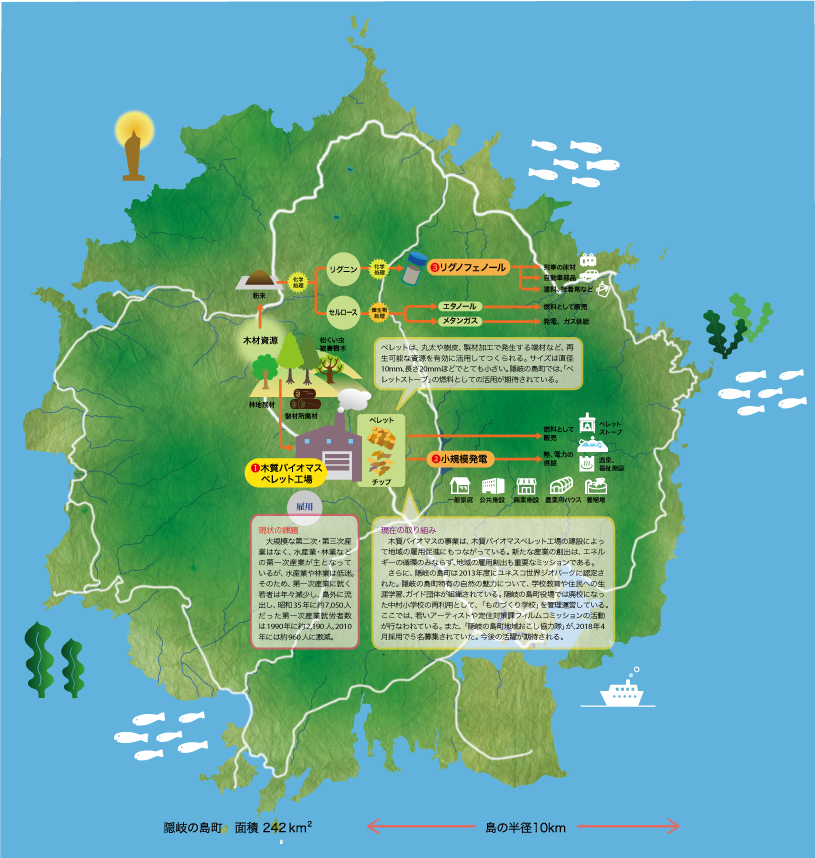

大規模な第二次・第三次産業はなく、水産業・林業などの第一次産業が主となっているが、水産業や林業は低迷。そのため、第一次産業に就く若者は年々減少し、島外に流出し、昭和35年に約7,050人だった第一次産業就労者数は1990年に約 2,190 人、2010年には約 960 人に激減。

現在の取り組み

木質バイオマスの事業は、木質バイオマスペレット工場の建設によって地域の雇用促進にもつながっている。新たな産業の創出は、エネルギーの循環のみならず、地域の雇用創出も重要なミッションである。

さらに、隠岐の島町は2013年度にユネスコ世界ジオパークに認定された。隠岐の島町特有の自然の魅力について、学校教育や住民への生涯学習、ガイド団体が組織されている。隠岐の島町役場では廃校になった中村小学校の再利用として、「ものづくり学校」を管理運営している。ここでは、若いアーティストや定住対策課フィルムコミッションの活動が行なわれている。また、「隠岐の島町地域おこし協力隊」が、2018年4月採用で5名募集されていた。今後の活躍が期待される。

ペレットは、丸太や樹皮、製材加工で発生する端材など、再生可能な資源を有効に活用してつくられる。サイズは直径10mm、長さ20mmほどでとても小さい。隠岐の島町では、「ペレットストーブ」の燃料としての活用が期待されている。

隠岐の島での木質バイオマス利用の取り組み

バイオマス産業都市構想のもとで、木質バイオマスをむだなく有効に利用する取り組みが進められている。

- ❶ 木質バイオマス ペレット事業

- ❷ 木質バイオマス ペレット発電事業

- ❸ 木質バイオマス リグノフェノール商品・研究開発(木質バイオマスメタン発酵事業をふくむ)

- 以下、木質バイオマスそのものをつかう① ②と、成分に分解して利用する③を、順に説明する。

●木質チップ・ペレット利活用の取り組み……❶ ❷

①と②では、チップやペレットをつかった発電と熱供給を実現する。現在行なっているのは、木質ペレット製造設備の建設や、町有施設への木質ペレット機器の導入検討、ならびに木質チップをガス化させて生成した木質ガスから電力と熱を供給する取り組み(小規模ガス化発電によるコージェネレーション)である。

●リグノフェノール実証の取り組み……❸

木材の主成分は、セルロース(約50%)、ヘミセルロース(約20%)、リグニン(広葉樹約20%、針葉樹約30%)である。骨格となる長鎖状のセルロースは木材に強さやしなやかさをもたらし、網目状のリグニンは細胞を接着させながら硬さ・曲げ強さを与える。リグノフェノールは、分離の困難さや構造の複雑さから充分に活用されてこなかったリグニン成分を、工業原料として活用しやすいかたちで取り出したものである。

隠岐の島町のリグノフェノール製造実証プラント(実施主体:緑のコンビナート推進協議会)では、「切り捨て間伐材」などの島の廃材からリグノフェノールを抽出し、塗料、接着剤、プラスチックなどの石油系素材の代替素材として商品開発を進めている。塗料は木工芸品や机に光沢と光耐性を施すために、接着剤は木の貼りつけに、プラスチックは難燃性の性質ゆえ、OA機器や自動車の部材などに利用することが想定されている。

いっぽう、セルロース成分からは、発酵によりメタンガスやエタノールなどのエネルギー源を製造することが可能である。これについても、事業化が構想されている。(熊澤輝一)

天然リグニン(上) リグノフェノール(下)

本コラムの作成にあたり、株式会社藤井基礎設計事務所地域戦略研究所の櫛谷知之主任研究員にご協力いただいた。

隠岐の島の未来展望

技術の開発

森林資源の活用は森林環境を健全に保つことにつながり、それが水源涵養力を高め、海の環境の健全化にもつながっている。

環境

海藻飼料化

海藻をメタン発酵させて得られた発酵残渣(発酵液)を、農地や林地に施用するための堆肥(液肥)にする。

メタン発電

微生物の力(メタン発酵)をつかってえさ(生ごみ、食べ残し、紙ごみ、家畜ふん尿)からメタンガス(燃えやすい)を発生させ、発電に利用する。現時点での隠岐の島町では、木・竹・わら類、厨芥類などがおもな原料。可燃ゴミの分別を徹底することによる原料化が鍵となる。

商品作物

バイオマスからつくり出された熱や温水を利用して、大規模なハウス栽培を始める。熱によって殺虫剤が不要の無農薬隠岐ブランド作物を展開。キクラゲ、イチジク、イチゴなどの本土への出荷や加工品の開発を進める。

雇用

バイオマスとして森林資源利用を促進し、林業従事の雇用を拡大する。同時に、バイオマス発電事業の拡大にともなった雇用を創出する。

隠岐の島取材でお世話になった方

藤本栄之助氏。熊本県菊池市生まれ。京都大学理学部化学科を卒業後、旭化成に入社。現在は、株式会社藤井基礎設計事務所において、隠岐の島町のバイオマス産業都市構想に奮闘中。

ローカルテクノロジーで自立する島に

風力・水力・太陽光発電などの再生可能エネルギーが安定して地域社会に普及することは、着実に現実味がおびてきており、もう夢物語ではない。テクノロジーが風土としてあたりまえのような社会となったとき、人びとはどのようにいまの暮らしを捉えるだろうか。未来に暮らすおじいさんとますおくんの日常会話を想像してみた。未来から現在ののあり方を考える「思考実験」である

●ますお

きょうの隠岐は、風が強いね。

2070/5/6 11:05

●おじいさん

こればっかりはいまもむかしも変わらんな。20mほどさきの銭湯に行くだけでも縮こまって歩かねばならん。まったく隠岐の風には苦労させられるわ。

2070/5/6 11:07

●ますお

でも、あの山の上にある風車でエネルギーに変えてるんでしょ。いつも見ているから気にならないけどさ。

2070/5/6 11:10

●おじいさん

この風景はむかしとだいぶちがうぞ。じいの若いころは、ペレットをつかった発電と熱供給の技術やヒートポンプ、テクノロジーの話で盛り上がっていたんだぞ。そのテクノロジーによってできたものがたくさんあるんじゃ。

2070/5/6 11:12

●ますお

テクノロジー?隠岐には自然しかないじゃん?

2070/5/6 11:15

●おじいさん

そうか。おまえには自然しかないように見えるか。たとえば、この車のフレームは木じゃなくて、鉄でできてたんだぞ。ペレットやリグノフェノールの研究開発のおかげじゃな。しかも、むかしは、風で倒れてしまうから、ビニールハウスだってなかったんじゃぞ。

2070/5/6 11:20

●ますお

想像できないな。鉄の車は友だちの家の倉庫にあるのが、最後のひとつだって聞いたよ。むしろ、あれが動くところが見てみたいよ。ビニールハウスはどこにでもあたりまえにあるのに。

2070/5/6 11:22

●おじいさん

再生可能な資源であれば、ゴミだろうがなんであろうが、有効利用したのが隠岐の取り組みじゃった。ビニールハウスはそのひとつじゃな。小規模の発電施設どうしをうまくつなげてエネルギーを供給できるようになってから、つくれる食べものや、働く場所が増えたのじゃ。むかしは隠岐以外から運んでいたから環境への負荷も大きかったはずじゃよ。

2070/5/6 11:30

●ますお

じいちゃんの時代、もっと教えて。

2070/5/6 11:32

●おじいさん

あのころの地球は悲鳴をあげていた。地球の限りある資源をつかって、人間のための社会しか考えていない。戦争もあったし、危険だってわかっていても止められなかった。人が人の上に立つ、そんな時代じゃ。

2070/5/6 11:35

●ますお

そもそも、なんで人と人が争うの? みんな同じ人間でしょ? そんなことばかりして、自然は破壊されないの?

2070/5/6 11:38

●おじいさん

自然も破壊していたぞ。それが豊かだと思っていた。でも、ちがったんじゃな。気がついたんじゃよ、あるときに。

2070/5/6 11:40

●ますお

それは知ってる。このまえの環境教育の授業で聞いたよ。隠岐の島町もそのひとつなんだよね。

2070/5/6 11:42

●おじいさん

そうじゃ。わしらのずっとむかしの先祖からつづく「進取の気質」が、世界を変えるほどの価値へとつながったのだからな。テクノロジーは一歩まちがえていれば、環境を破壊しつづけていたかもしれないぞ。

2070/5/6 11:45

●ますお

おれからすると、この自然と調和した景観があたりまえなんだけどなぁ。

2070/5/6 11:47

●おじいさん

それだけ、あのころのテクノロジーが風土として、この隠岐の大地と一体になったということじゃ。

2070/5/6 11:50

「未来社会での会話」を創作して見えてくること

Great

Acceleration(環境変動の急激な加速)では、1950年以降の人間活動が地球システムに大きく影響を及ぼしているといえます。完新世はすでに終結し、人類が優占する新たな地質年代のAnthropocene(人類世・人新世)時代の到来です。その理由は50〜80年ていどの人間活動が地球に負荷を及ぼしたことが大きな原因とされています。では、このように換言できないでしょうか。少し楽観的に思われるかもしれませんが、人間活動を改めれば「50年あれば変えられる」と。

隠岐の島町では、すでに風力・水力、太陽光などいくつもの再生可能エネルギーが導入されています。しかし、隠岐の島町がゼロエミッション社会となるには、環境にも配慮しながら発電システムすべてが統合的で、循環したしくみが必要となります。会話で設定している2070年ではこの課題が解決され、「人と自然と技術」が調和した未来社会を想定しました。

会話では、おじいさんとますおくんの価値観のズレが生じています。おじいさんは「テクノロジー」を話しますが、ますおくんは言いません。また、ますおくんは「景観」のみ、おじいさんは「風景と風土」をつかいました。風土工学の佐佐木綱氏らの「景観10年、風景100年、風土1000年」という格言を意識して、日常のなかで「あたりまえ」とされるものが異なります。つまり、おじいさんの見てきた景観は自然とテクノロジーの融合によって風景へと変化します。いっぽう、ますおくんにとってはテクノロジーがある暮らしがあたりまえの景観といえます。おじいさんは、ますおくんとの会話をとおして、テクノロジーが大地と一体となることに気がつき、テクノロジーのある暮らしが風土になったことを受け入れています。そしてもう一つ。ゼロエミッション社会で暮らすますおくんにとって、いまの私たちはどのように見えているのでしょうか? 未来からの問いかけです。

隠岐〈離島〉から世界へ。隠岐の島町での活動は地域の社会変革が、じつは世界の社会変革へとつながる可能性があるように思えます。未来の子どもたちが、「いま」と異なる価値観になるために、私たちはどのように行動しなければならないのか。「いま」を生きる私たちが考えなければなりません。隠岐の島町の「豊かにする意思」と「進取の気質」は、きっとその手がかりでしょう。

(三村 豊)

しまだ・なほこ

専門は人間文化学、思想生態学。日本や東南アジアなど、それぞれの土地に根ざした聖地について研究している。

みむら・ゆたか

専門は建築・都市史、歴史GIS。2012年から地球研に在籍し、2016年からは研究基盤国際センターセンター研究推進員。

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。

兆候としての先端技術と「未来史」を書くこと

「先端技術と向き合う」意味

記事作成● 寺田匡宏(客員准教授)

先端技術と向き合う意味とはなにか。なぜ、先端技術が未来とかかわるのか。未来を探知しようとするとき、先端技術に向き合うことは未来の兆候を察知することである。歴史学の立場から、「未来史」として未来を書くことの意味を考える

まず、歴史と未来の「対称性と非対称性」 の問題から考えてみよう。

過去と未来は一般に、非対称だと思われている。過去は存在したが、未来は存在しないからである。歴史学という学が存在するが、未来学という学は存在しない理由の一つに、過去は存在したが、未来は存在しないということがある。しかし、過去と未来は対称であるともいえる。形而上学のプレゼンティズムの立場に立てば*1、存在するのは現在だけであり、過去も未来も存在しない

。

「未来史」という未来の「史」

歴史が存在したと思われているのは、そのように推論され、叙述が積み重ねられてきたからである。19世紀のヨーロッパで近代歴史学が誕生して以来、過去に関する学知は精緻に積み重ねられてきた。だから、わたしたちは2,000年前のローマ帝国のことや、1万年前の縄文人のことをかなりの程度で知ることができる。

いっぽう、未来に関しては、「未来学」にあたるものがないため、1,000年後や1万年後のことを、1,000年前や1万年前ほどには、知ることはできない。ただし、それは、未来に関する学知がないだけであり、いまここにある兆候によって、未来をいくつもの可能性として描いてゆけば、その像はたしかなものになる。バイ・シウメイやサンデル・ファン=デル=レーウは、持続可能な未来を構想するうえで複数形のシナリオの重要性を指摘する*2

。

過去の語りには、「歴史」という語がある。「歴」、つまり、過ぎたことの、「ふみ(史)」である。いっぽう、未来に関しては、「歴史」に相当する語がない。その未来の語りを、未来の叙述、つまり未来の「ふみ(史)」である「未来史」とよんではどうだろう。歴史学が過去を複数形の歴史として語ることを積み重ねてきたように、複数形でいくつもの未来史が描かれてゆけば、未来の確実性は高くなるだろう。

兆候読解という術

歴史学とは、眼前にある痕跡から、見えない過去を復元する学である。ミクロストリアという方法を開拓したイタリアのカルロ・ギンズブルグは、これを「兆候読解」といった*3。

歴史家は、わずかに残された断片的な資料から、歴史という全体を描く。ただし、それは、歴史家の特権ではない。それは、探偵が、現場に残された証拠から犯罪の全体像を描くこと、あるいは、狩人が、雪原に残された足跡から獲物の過去と未来の行動を探知するのと同じ術である。

狩猟は、人類の古い生業であり、その根は旧石器時代以前にもさかのぼろう。いや、狩りをする生きものはすべてこの兆候読解という術を駆使しているともいえ、そうなると、それは、生物の生存における根源的な術でもある。

確実な未来を招き寄せるには

アリストテレスは、現実の出現を、現実態

(ενέργεια)と可能態

(δύναμις)の組み合わせで考えた*4。存在がいまここにあるということは、可能態のなかから現実態が出来

することであり、これら2つの組み合わせによって世界は成り立っている。兆候を読解し、そこから全体を書くことはエネルゲイアである。兆候のむこうにある可能態から、書くことによって現実態が生まれる(図)。

未来を書くこととは、未来を現在に「史」として実現させることである。歴史学は、「歴史」としての過去の語りの確実性を高める技法を発展させてきた。人類が、未来を書くことの確実性を高め、多くの複数形の未来史を書いていったなら、それは、より確実な未来を招き寄せることになる。

先端技術とは、兆候として、未来が現在に存在するものである。そこから読解すべき可能態を見出すこととは未来史のエネルゲイアであり、地球環境の未来を引き寄せることである。

(図)兆候読解の方法と現実態(エネルゲイア)、可能態(デュナミス)

*1 van Inwagen, Peter Metaphysics, 4th Edition, Westview Press, 2014 ほか

*2 Bai, Xuemei, van der Leeuw, Sander, O’brien, Karen et al.“Plausible and desirable futures

in the

Anthropocene: A new research agenda,” Global Environmental Change, 39, 2016

*3 カルロ・ギンズブルグ(竹山博英 訳)『神話・寓意・徴候』(せりか書房、1988)

*4 アリストテレス(出 隆 訳)『アリストテレス全集 12 形而上学』(岩波書店、1968)

てらだ・まさひろ

専門は歴史学、メタヒストリー。地球研研究部客員准教授。歴史学の立場から、未来の語りや、超長期の過去の語りであるアンソロポシーンについて研究。2012年から地球研に在籍。