特集3

忍野村公開シンポジウムの報告

暮らしとともにある水の価値を知り、次世代につなぐ

報告者●藪崎志穂(センター研究員)

雨水が地面を潤し、地中に養分を運び、動植物の多様な生態系を維持する水。豊かな自然をはぐくむだけでなく、水はそこに暮らす人たちの生活と深く関わっている。地球研では、2011年から富士山の湧水池として知られる忍野八海 で、湧水や地下水の水質などを調査・研究している。今回の公開シンポジウムでは、その調査結果を報告するとともに、湧水をめぐる忍野村の歴史や信仰にも注目して、住民のみなさんとともにその役割や価値を見つめなおしてみた

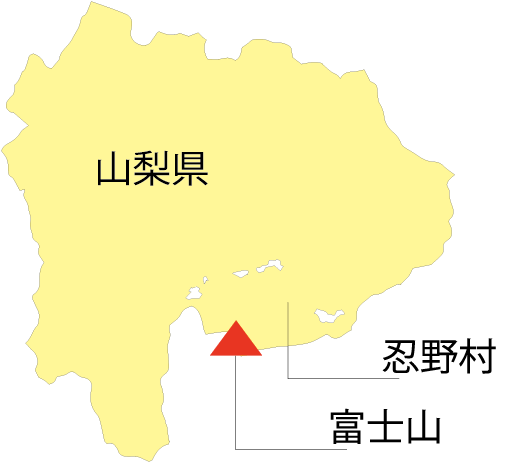

暦のうえではもっとも寒いとされる大寒の1月20日、山梨県南都留郡忍野村の「忍野村民ふれあいホール」で、地球研は忍野村との共催でシンポジウム「富士山の湧水と文化:忍野八海――忍野の水はどこから来たの?」を開催した。

晴天であれば会場の玄関正面に富士山の雄姿を望むことができるのだが、その日はあいにくの曇り空。それでも雲の合間から時折、水色の空が覗いた。この時期にしては気温が高く、総じて天候に恵まれたなかでの開催だった。

忍野村は山梨県南東部に位置し、南西方向に富士山がそびえ、南に山中湖が拡がる。村内の世界文化遺産富士山の構成資産「忍野八海」には、連日多くの見学者が訪れる。

忍野八海というのは、富士山とその山裾で涵養された水を起源とする八つの湧水池を総称したよび名。富士山信仰、山岳信仰にもとづく修験者たちの水行

の霊場としても古くから利用されてきた。

忍野村には、ほかにも湧水が複数分布している。村の水道水源の深井戸や民家所有の井戸の数も多い。地下の水が豊富であることにくわえ、忍野村は周囲を山に囲まれた盆地構造の地形で低地部に水が集中しやすいという特徴がある。そのために、多量の降水があったときは低地部で水があふれるなど、洪水対策には苦慮している。こうした諸事情により、湧水や地下水の流れ、涵養域の実態を把握することは、忍野村の喫緊の課題となっていた。

忍野村からの調査依頼を受けた地球研は、2016年11月11日に研究の委託契約を結んでいる。忍野村内の湧水や地下水の水質、地下水の流動、滞留時間などを明らかにすることが調査・研究の目的である。すでに契約開始から現在までに2回の広域集中調査と、部分的な採水調査、情報収集などを実施している。これらの調査結果を検討したところ、いくつかの特徴を把握することもできている。このシンポジウムは、こうした研究成果を地域住民に還元する意味も込められていた。

シンポジウムは、地球研コアプロジェクト「環境研究における同位体を用いた環境トレーサビリティー手法の提案と有効性の検証」の一環でもあった。そこで、シンポジウムに来場した忍野村の住人には、水についての意見や思い、講演前と講演後の水に関する意識の変化などを把握するために、記述式のアンケートを実施した。このアンケートや質問票の内容については、地球研関係者で整理したうえで、村役場のHPで公表する予定である。

シンポジウムの4件の講演、およびパネルディスカッションの概要については、以下に紹介・報告する。

研究者、行政、地域住民それぞれの視点で議論を交わしたパネルディスカッション

大量に水が湧き出る湧池(わくいけ)。忍野八海を代表する湧水。水面の下の溶岩がよく見える

忍野村公開シンポジウム

富士山の湧水と文化:忍野八景

忍野の水はどこから来たの?

日時:2018年1月20日(土)13:30-17:00

場所:忍野村民ふれあいホール

参加者:約300名

- 13:30 開会あいさつ 天野多喜雄(忍野村長)

- 13:40 祝辞

- 14:00 趣旨説明 谷口 真人

- 14:05 講演1 秋道智彌

「富士山の湧水とコモンズ」 - 14:25 講演2 新津 健

「遺跡と富士山信仰から見た忍野の水文化」 - 14:45 講演3 戸崎裕貴

「富士山の湧水の起源と地下水の流れ」 - 15:05 講演4 藪崎志穂

「忍野村の地下水・湧水の水質と地下水流動について」 - 15:25 アンケート説明、休憩

- 15:45 パネルディスカッション

- 16:45 質疑応答

- 16:55 閉会あいさつ 窪田 順平(副所長)

講演1

富士山の湧水とコモンズ

秋道智彌

山梨県立富士山世界遺産センター所長、 地球研名誉教授

富士山の湧水はいったいだれのものなのか。富士山の湧水の保全と利用に着目して、「コモンズ(共有財産)」の視点から忍野村の湧水の所有や利用について紹介した。

2014年7月1日に施行された「水循環基本法」は、地下水や湧水の扱いをめぐる法律を整備したものである。湧水を管理・運営する自治体や自治体の下部組織などは、これにもとづいて適切に考える必要性がある。

「世界自然遺産」でなく「世界文化遺産」である富士山の構成資産でもある忍野八海は、重要なコモンズとしての意義をそなえている。この遺産を次の世代に継承することは、地元地域のみならず、日本や世界の人類にとっても大きな意義と価値があることを説明した。

講演2

遺跡と富士山信仰から見た忍野の水文化

新津 健

元山梨県埋蔵文化財センター 所長

忍野村の遺跡や富士山信仰と湧水との関連について、忍野村に残る文化財の紹介をまじえながら説明した。忍野村の標高930m付近には、縄文遺跡や平安遺跡が分布していることが紹介された。遺跡の立地は、古代の官道の迂回路の存在や富士山の噴火とも関連していると考えられるとの報告だった。さらに、村内の寺社仏閣が所有する文化財にもふれ、古来、忍野地域は富士山信仰と密接なつながりがあることを示した。

講演3

富士山の湧水の起源と地下水の流れ

戸崎裕貴

産業技術総合研究所 地質調査総合センター 研究員

富士山とその山麓(山梨県、静岡県)に分布する湧水エリアと、湧水の水質と安定同位体比の特徴についての紹介があった。静岡県側に分布する湧水については、年代推定に活用できる放射性同位体の3H(トリチウム)や3H/3He法(トリチウム-ヘリウム法)などの結果を用いて推定された滞留時間を示した。しかも、新富士火山の湧水よりも小富士火山の湧水のほうが滞留時間は長く、後者の滞留時間は60年以上である可能性が示唆されることも報告された。

講演4

忍野村の地下水・湧水の水質と地下水流動について

藪崎志穂

センター研究員

忍野村での調査結果をもとに、湧水や地下水(浅層、深層)、自噴井などの水温やEC(電気伝導率)、pHの分布特性、無機溶存成分や微量成分濃度、酸素・水素の安定同位体比の特徴を紹介した。地域によって水質が異なることを示し、そのような水質形成の要因について説明があった。

さらに、井戸の水位観測結果から地下水流動の情況を求めたところ、富士山方面から忍野八海に向かう地下水の流れが認められた。いっぽう、村の中央部から東部にかけての地域では、東の山地から西に向かう流れもあることを明らかにし、大きく二つの地下水流動があることを報告した。あわせて、湧水や地下水の滞留時間の推定値についても紹介があった。

パネルディスカッション

忍野村の湧水と文化

コーディネーター

秋道智彌

パネリスト

天野多喜雄(忍野村長)/谷口真人(副所長)

鷹野慈誠(東円寺住職)/陀安一郎(教授)

忍野村の湧水と文化について、研究者、行政、地域住民、それぞれの視点で意見を出しあい、討論を進めた。天野村長は、忍野村が調査を行なうことになった経緯と目的について説明し、湧水を保全し、将来につなぐことの重要さを説いた。

研究者の視点として、谷口さんや陀安さんからは、忍野村の湧水や地下水の水質や同位体を測ることでなにがみえてくるのか、それらの結果を地域の水の保全にどのように活用できるのかなどについて、国内外の同様の事例も挙げながら説明した。

鷹野住職は、東円寺に伝わる文化財の紹介をまじえながら、忍野八海が世界遺産の構成資産として登録されるまでの過程や課題をどう克服したかなどの話題を提供。忍野の豊富な水資源と文化は、先人から受け継いできた貴重な財産であり、次の世代につなぐことの重要さを強調した。このことは参加者全員があらためて確認するなかで、パネルディスカッションは閉会となった。

パネルディスカッションのあとの質疑応答の時間を設けたところ、忍野村の地下水流動と山中湖との関連について質問が会場から寄せられた。陀安さんは、これを詳細に把握するには、同位体の結果にくわえて、地質構造や地下水流動の詳細な実態解明、ほかの水質と微量元素を調べるなど、総合的に検討・分析することが不可欠であると回答した。今後の重要な課題でもあることも強調した。

鏡池。条件がよければ、鏡のように富士山を写すことから名づけられた。現在の湧出量はわずかだ

銚子池。酒を注ぐ銚子のかたちに似ていることから名づけられた湧水。池の底から砂を巻き上げて水が湧いているのが見える

シンポジウムを終えて

このシンポジウムは、忍野村での調査にご協力いただいた村民のみなさんへのお礼の意味もふくめて、結果を地域住民の方に広く還元することが第一の目標であった。300名弱の方がたに来場していただき、成功裡に終わったと感じている。

講演やパネルディスカッションを熱心に聴講してくださったことには、開催者側としてたいへんありがたく感じた。来場者から提出していただいたアンケートや質問票の回答からは、忍野村以外の山梨県内、県外からも多数参加いただいていることも判明した。富士山と忍野八海の湧水、地下水に関心をもっている方が広域にわたって多くいることをあらためて実感した。

忍野村在住の方からは、「忍野八海の水量、水質を守り、次の世代の子どもたちに伝えてゆくことが重要である」との意見を多数いただいた。村内には水道水のほかに、家庭の井戸水を飲用等に利用している方がたもおられ、それだけに水質についての関心も高いことをうかがわせた。

開催時間の都合上、各講演は20分に設定したため、「時間が足りず、もうすこしくわしい説明を聞きたかった」、「専門用語のくわしい説明がほしかった」などの意見も寄せられた。こうした意見は、今後開催される説明会などで反映したいと考えている。

忍野村の職員の方がたのご協力や、多くのみなさまのご参加・ご意見をいただいたことで、研究者として学ぶことも多く、たいへん有意義なシンポジウムになった。

やぶさき・しほ

専門は同位体水文学。各地の地下水や湧水等の水質特性の把握や地下水流動の研究を実施している。2016年4月から地球研に在籍。