特集2

第1回フューチャー・デザイン・ワークショップの報告

フューチャー・デザイン思考の息吹き

報告者●西條辰義(特任教授)

将来世代のことを考えて社会のしくみをデザインするフューチャー・デザインは、さまざまな分野の研究や、自治体などでの課題解決の場面で実践されつつある。今回のワークショップでは、将来から現在を考える思考を試みるあらゆる分野の方がたが、はじめて一堂に会し、2日にわたり議論を交わした。そこから見えてきた可能性とはなにか

1月27-28日にかけて、86名の参加を得て、地球研、高知工科大学、日本学術会議の三者の主催で、第1回フューチャー・デザイン・ワークショップを地球研にて開催した。参加者の内訳は多様であり、中学生、高校生、一般のみなさん、自治体のみなさん、理系・文系の研究者の方がたのご参加があった。

生物多様性や窒素・リンの循環の崩壊、巨額な政府債務などは、むこう1世紀、ないしは数世紀にかかわる長期・超長期の問題である。ヒトそのものの将来に対する楽観性から派生した市場や民主制では対処しえない事態が起こっているものの、これらの従来の社会のしくみを変更する動きはほぼ皆無である。市場も民主制も将来世代を取り込むしくみではない。存在しない将来世代は現在の市場を用いることはできないし、将来世代を考慮に入れて政策を掲げた候補者は落選するだろう。

このような経緯を受けて、社会のしくみを根幹から変革する分野として、フューチャー・デザイン(FD)が立ち上がりつつある。現在から将来を考えるのではなく、将来から現在を考え、社会のしくみをデザインするのである。

そもそも、文系・理系を問わず、将来世代から現在を見るという視点はほぼ皆無である。このため、ワークショップでは、FD的な見方が、従来の哲学や倫理学の視点からどのように位置づけられるのかという課題に挑戦する報告がいくつかあった。また、岩手県矢巾町や大阪府吹田市、北海道大沼町などからのFD実践がとても有効であるとの報告や、FD手法を用いて巨額な政府債務問題を解消するための提案、会計的な手法で持続可能投資を可能にするインドにおける実践の報告などがあった。

さらには、ヒトが将来から現在を考えることでヒトの脳がどのように変わるのかを検討するニューロ・フューチャー・デザインの立ち上げの報告もあり、FD思考がさまざまな分野において息吹き始めていることを強く感じた。将来は予測するものではなく、われわれが選択するものであるという見方である。

なお、今回のワークショップにおけるおのおのの報告は、日本学術会議の広報誌である『学術の動向』6月号に掲載予定である。

討議実践から見えてきた「仮想将来世代」の役割と可能性

原圭史郎 (大阪大学大学院 工学研究科招へい准教授)

2日間のワークショップでは、さまざまな専門分野の研究者や自治体関係者などによる発表が行なわれた。フューチャー・デザインの根本的な問いは、地球温暖化、財政、社会保障など持続可能性に関わる複雑な課題に対して、現世代と将来世代の利害対立を乗り越え、将来世代の利益にもつながるビジョン設計・意思決定をいかに実現しうるか、という点にある。この命題に対してわれわれが提起する一つのアプローチが「仮想将来世代」の創出であり、これがフューチャー・デザイン研究のキーワードである。

私を含む複数の発表では、フィールド実験や参加型討議実験をつうじて、仮想将来世代はどのように機能するのか、という点から議論を行なった。私は、岩手県矢巾町での住民参加にもとづく討議実験の結果を紹介しながら、仮想将来世代は独創的発想をもつこと、地域資源などの長所にとくに着目する傾向があることなど、これまで観察された特徴を報告した。

また、仮想将来世代を経験することによって「現世代の自分」と「仮想将来世代としての自分」の双方に対する俯瞰的視点をもつようになり(これを視点共有度という尺度で提示した)、視点共有度の強さと、人の思考傾向・判断基準には関係性があることを報告した。既存研究からは、このような仮想将来世代の思考パターンや判断傾向の特徴が明らかになっている。

いっぽうで、なぜ仮想将来世代がこのような特徴をもつのか、という点を今後明らかにする必要がある。本ワークショップではニューロサイエンスの観点からの発表もあり、この分野と融合研究を進めることで、この点も明らかになる可能性が高い。

フューチャー・デザインはまさに学際研究のフロンティアであるが、すでに多様な専門領域の研究者・実務家の協働が進みつつあること、また、このワークショップをつうじて新たな研究ネットワークが構築されたことを実感した2日間でもあった。

仮想将来世代からの問いが町の政策を変える

吉岡律司(矢巾町 企画財政課 課長補佐)

自治体におけるもっとも長い計画期間は、総合計画の10年ていどが一般的である。

また、首長や議員の選挙も4年に1回であり、長期の視点に立って物事を決めるしくみにはなっていない。

いっぽう、自治体の現場では、水道・下水道などのインフラの老朽化のように、中長期の視点で物事を考えないと解決できない問題が顕在化している。わが国の水道普及率は97%を超え、蛇口をひねればあたりまえのように水をつかうことができる。このような状況で多額の費用をかけて老朽管を更新したとしても、目先のサービスはなんら変わらない。そのため、住民側からの理解が得られず財源を確保するための料金改定を実施できないのである。いまこうした自治体が増え、負の循環に陥っている。

さいわい矢巾町は、水道に関する勉強会や各種計画の進行状況などを検討する水道サポーターを中心に、住民参加の取り組みが活発であり、中・長期的な視点からの議論を住民と重ねてきたため、水道管の更新に理解を得ることができていた。

しかし、その理解はあくまで現在の状況を起点にするものであり、かならずしも充分な財源を確保できなかった。

そんなときに出会ったのがフューチャー・デザインである。ワークショップの参加者は、仮想将来世代になることで、将来の生活者の利益をみごとに代弁した。フューチャー・デザインを活用して策定した水道施設の整備計画では、水道管の更新周期の長さにおいて全国トップレベルの水準が選択された。これは、仮想将来世代の水道の安全性を確保し、インフラを持続可能なものにするための選択であった。

今回のワークショップに参加し、フューチャー・デザインの研究がさまざまな分野で拡がっていること、そして、その進化と深化を感じることができた。加えて、多くの学びと交流があった。矢巾町は、次期総合計画策定の手法にフューチャー・デザインを活用することになっており、本格的な社会実装にむけて取り組みを進めてゆきたい。

デイヴィッド・ヒュームはきっとこのワークショップでの議論を愉しんだと思う

廣光俊昭(財務省 財務総合政策研究所 客員研究員)

本ワークショップでは、経済学、心理学、倫理学、脳神経学、工学、国・地方の行政など、多岐にわたる専門家が密度の高い議論を交わした。多様な人材が集まりながらも、緊張感のあるやりとりがつづいたのは、参加者のあいだに問題意識の共有があったことが大きいとみた。この問題意識とは、人間の本性の正確な把握にこだわること、そして、その把握を活かした制度のデザインをつうじて人間の行動を変えるという実践にこだわることである。

このアプローチは、将来世代をふくむ長期の公共政策という新たなフロンティアで、集中的・多面的に適用されようとしている。私の専門は財政などの公共政策であり、予算編成に携わる実務家でもあるが、この問題意識の共有があったおかげで、どの方の話からも多くを学ぶことができた。倫理と実験から長期の財政問題に迫る私の報告が、参加した方がたの思考を同じく刺激したものと願いたい。

私の報告では、実験結果から、シルバー民主主義という事態がかならずしも妥当しない可能性や、熟議が決定に及ぼす影響を注意深く検討する必要性を指摘した。デイヴィッド・ヒュームのconventionの考えを援用し、財政問題では、温暖化問題とは資源所有のあり方が異なっており、このことが議論を複雑化している旨を指摘した。

そう、『人間本性論』の著者ヒュームが存命であれば、彼はきっとこの集まりでの議論を愉しんだにちがいない。ヒュームは、正義が共通の利益への気づきにもとづくことを強調するいっぽう、徳へとむかう人間のより根源的な性質の存在を認めるなど、人間の本性の精確な把握から、この会に集ったすべての思考の方法論上の源泉を見出した人であったから。

仮想将来世代の実験から見えた新たな問い

肥前洋一(高知工科大学 フューチャー・デザイン研究所 教授)

これまで、フューチャー・デザインに関心を示す研究者の声を個々には聞いていたが、今回のワークショップによって、それがどれくらいの人数で、どのような方がたが関心を示しているのかが目に見えるかたちとなった。これほど多く、そして各分野の著名な方がたが、すでにフューチャー・デザインの学術的および社会的意義を考え始めたり、さらには研究を始めたりしていることを知ることができた。大学教員以外の方がたが参加なさっていたことも、研究成果が社会の変革へとつながってゆくためには重要であり、印象的であった。

フューチャー・デザインは新しい分野であり、基礎理論が完成されてはいない。研究者たちが個々に手探りで進めているケースも多いので、互いにどのような方向にむかっているのかを確認しあうことが必要である。私の報告は最後から2番めだったので、それまでの報告のなかに問題意識やトピックにおいて重なる部分がみつかり、これらに言及しながら報告することとなった。今回のような機会がこれからも定期的に設けられることを期待する。

私の報告では、選挙制度に関する実験室実験の結果を披露した。この実験の結果が示唆することは、将来世代の票を設けて現世代の一部の人たちに与えて代理投票させると、与えられなかった人たちが現世代の利益を守る方向に投票行動を転じてしまう可能性だ。このような制度導入の効果を探る研究はすでに進められているが、制度導入の正当性(現世代の人びとが受け入れるための根拠)に関する議論はまだ不充分である。小林慶一郎教授の報告でも指摘されたとおり、政治哲学などの研究者に参画していただいて議論を進めてゆかなければならない。

● 会場:地球研 講演室

● 参加者:86名

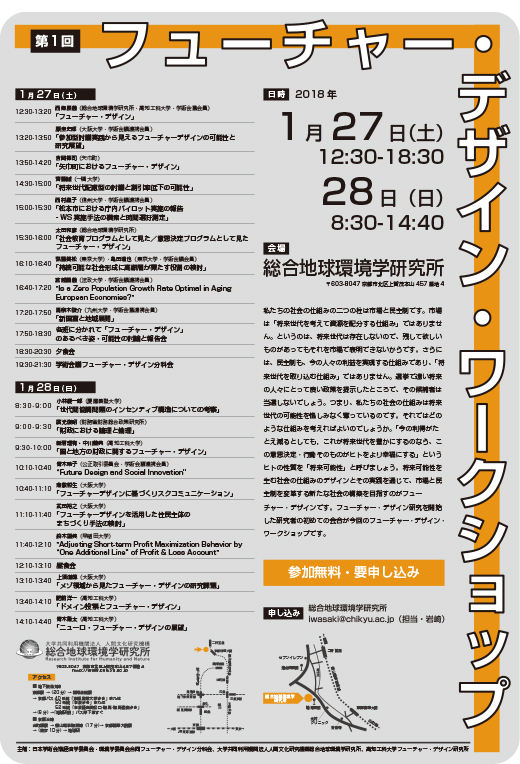

2018年1月27日(土)12:30-18:30

- ● フューチャー・デザイン

西條辰義(地球研、高知工科大学、学術会議会員) - ● 参加型討議実践から見えるフューチャーデザインの可能性と研究展望

原 圭史郎(大阪大学、学術会議連携会員) - ● 矢巾町におけるフューチャー・デザイン

吉岡律司(矢巾町) - ● 将来世代配慮型の討議と割引率低下の可能性

齊藤 誠(一橋大学) - ● 松本市における庁内パイロット実施の報告 ──WS 実施手法の模索と時間選好測定

西村直子(信州大学、学術会議連携会員) - ● 社会教育プログラムとして見た/意思決定プログラムとして見たフューチャー・デザイン

太田和彦(地球研) - ● 持続可能な社会形成に高齢層が果たす役割の検討

齋藤美松(東京大学)、亀田達也(東京大学、学術会議会員) - ● Is a Zero Population Growth Rate Optimal in Aging European Economies?

宮越龍義(法政大学、学術会議連携会員) - ● 新国富と地域展開

馬奈木俊介(九州大学、学術会議連携会員) - ● 各班に分かれて「フューチャー・デザイン」のあるべき姿・可能性の討論と報告会

- ● 学術会議フューチャー・デザイン分科会

1月28日(日)8:30-14:40

- ● 世代間協調問題のインセンティブ構造についての考察

小林慶一郎(慶應義塾大学) - ● 財政における論理と倫理

廣光俊昭(財務省財務総合政策研究所) - ● 国と地方の財政に関するフューチャー・デザイン

新居理有・中川善典(高知工科大学) - ● Future Design and Social Innovation

青木玲子(公正取引委員会・学術会議連携会員) - ● フューチャーデザインに基づくリスクコミュニケーション

倉敷哲生(大阪大学) - ● フューチャーデザインを活用した住民主体のまちづくり手法の検討

武田裕之(大阪大学) - ● Adjusting Short-term Profit Maximization Behavior by “One Additional Line” of Profit & Loss

Account

鈴木智英 (早稲田大学、Oxford Institutional Mechanism Design) - ● メゾ領域から見たフューチャー・デザインの研究課題

上須道徳(大阪大学) - ● ドメイン投票とフューチャー・デザイン

肥前洋一(高知工科大学) - ● ニューロ・フューチャー・デザインの展望

青木隆太(高知工科大学)

フューチャー・デザインでなにをめざすのか、みんなで話しあおう

初日の報告が終わったあとに、みんなで集まって記念の一枚

さいじょう・たつよし

専門はフューチャー・デザイン。高知工科大学フューチャー・デザイン研究所教授。2017年4月から地球研プログラムディレクター。