特集1

同位体環境学の活動・成果報告

同位体環境学へのいざない

報告者●陀安一郎(教授) + 申 基澈(助教)

水、大気、生物、土壌など生態系を構成する種々の要素のなかには、元素の安定同位体比という指紋が内在されている。指紋情報がもつトレーサビリティー機能を用いると、さまざまな地域や時間のスケールを対象とする地球環境問題の解決に資する研究ができる。地球研では、これらの研究を「同位体環境学」とよび、各地の研究者との共同研究を2012年度より進めている

地球研のキーワードといえば、「プロジェクト研究」、「人と自然の相互作用環」、「文理連携」、「Future Earth」、「超学際研究」、といったことばが浮かぶだろうが、「安定同位体」ということばもご存じだろうか。安定同位体分析手法は、もともと分析化学の領域で発展してきたが、これを用いた研究は現在、地球化学、水文学、生態学、地質学、鉱物学、人類学、食品科学(産地判別)、科学捜査など幅広く応用されている。大学でも、これらに使用する機器を個別に所有している研究室が存在し、各分野で独自の発展をしている。

「同位体環境学共同研究」とは?

2012年度に開始した同位体環境学共同研究事業は、さまざまな専門的学問領域で利用されている「同位体手法」を、幅広い環境学の研究に活用することをめざしている。本事業は年度ごとに公募(受付は1月上旬より2月中旬)しており、幅広い分野からの申請を受け付ける「一般共同研究」と、研究基盤国際センターの計測・分析部門と密に連携して新しい分析手法の開発などをめざす「部門共同研究」を募集しているほか、2018年度には新たに「特設分野の共同研究」も募集している。同位体環境学共同研究事業に採択された方には、夏の「同位体環境学講習会」で技術を習得していただき、12月の「同位体環境学シンポジウム」を研究結果の取りまとめに活かしてもらっている。また、日本地球惑星科学連合大会(JpGU Meeting)に毎年「環境トレーサビリティー手法の開発と適用」というセッションを設け、得られた研究成果の発信に活用している。

同位体環境学共同研究と「環境トレーサビリティー」

安定同位体比には、地球環境という複雑系で生じる諸物質の履歴を追跡しうる、高いトレーサビリティー(追跡可能性)機能がある。地球研では、この安定同位体の特徴を生かし、人間が主体となって環境情報の価値判断を担う、「環境トレーサビリティー」の考え方を提唱している。この考え方は、水循環や物質循環にもとづいた、個別地域の生物多様性や生態系の評価の助けとなるだけでなく、資源利用の観点で人びとの生き方や人間社会と地球環境とのつながりも教えてくれる。環境トレーサビリティーは、直接目に見えないものの関係を明らかにすることで、どのような社会をめざすのかにもつながる概念である。この概念をもとに「同位体環境学」という学問領域の創出にむけて共同研究を進めている。

安定同位体研究には、主として大気圏、水圏や生物圏での動態を扱う軽元素安定同位体研究と、主として地圏を起源とする物質動態を扱う重元素安定同位体研究に大別されるが、発生源を重視するトレーサビリティー研究では両者の統合は必須である。地球研は、大学・研究機関の研究者の方がたとの共同研究をとおして分析技術を開発するとともに、大学、研究機関、検査モニタリング機関、自治体、環境NPOとの連携、分析データの利活用、同位体環境教育の促進などのハブ的機能を果たす必要があると考えている。

2017年度からは、コアプロジェクト「環境研究における同位体を用いた環境トレーサビリティー手法の提案と有効性の検証」も開始され、実践プロジェクトとのさらなる連携や、共同研究を継続している自治体との連携も深めている。

同位体環境学共同研究へのお誘い

共同研究の募集は年1回となっているが、ご興味のある方は、たとえば日本地球惑星科学連合大会(JpGU Meeting 2018)の「H-TT18:環境トレーサビリティー手法の開発と適用(2018年5月22日)」にご参加いただいたり、地球研ホームページにある情報をご覧いただきたい。また、計測・分析部門(doitai@chikyu.ac.jp)まで気軽にご相談ください。

同位体環境学共同研究の成果

2017年度には、「一般共同研究」46課題、「部門共同研究」18課題が採択されている。また、2012年度から2017年度までに、国公立大学47機関、私立大学13機関、国公立の研究機関等23機関、海外の大学・研究機関等12機関の利用があった。2016年度までの共同研究による論文数は65件である。その成果の一部を以下に記載する。

- ●近年の開発により、北海道のヒグマの食性がエゾシカやサケなど動物を中心としたものから、植物や果実中心に変化したことを解明した(Matsubayashi et al. (2015) Scientific Reports 5 : 9203)

- ●石川県手取川地域の地下水に含まれる元素と安定同位体の地図から、地下水の流れや農業影響を定量的に評価し地下水管理に利用できることを示した(Yoshioka et al. (2015) Hydrological Processes 30: 2804-2816)

- ●遺跡由来の人骨の安定同位体比と比較すると、現代日本人の炭素・窒素同位体比はグローバリゼーションの影響を受け著しく均一であり、地域性のない一様な分布をしていることがわかった(Kusaka et al. (2016) Scientific Reports 6:33122)

- ●マレーシアのKinta川流域において、鉄同位体比(δ56Fe)や鉛同位体比(207Pb/204Pb、208Pb/ 204Pb)、元素濃度分析を用いて、重金属汚染された河川水からその原因となる物質を除去する過程を明らかにした(Ito et al. (2017) Applied Geochemistry 82 :89-101)

- ●農産物に含まれるストロンチウム同位体比に日本における産地別のちがいが確認された。さらに、ストロンチウム濃度とともに比較することで中国産農産物と区別できる可能性があることがわかった(Aoyama et al. (2017) Food Chemistry 237: 1186-1195)

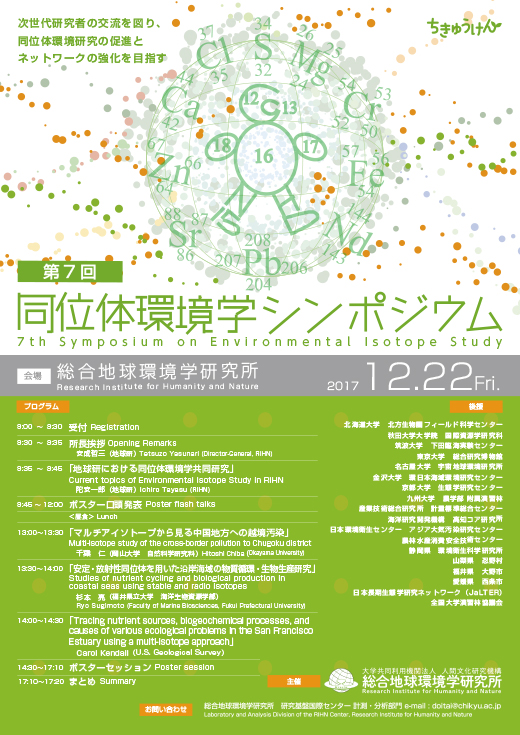

第7回同位体環境学シンポジウム

2011年に始まった同位体環境学シンポジウムは、今回で7回めを迎えた。本年度は2017年12月22日に開催し、同位体環境学共同研究に参加している研究者・学生を中心に、前回を上回る137名が参加した。今回は、岡山大学の千葉 仁教授、福井県立大学の杉本 亮准教授、米国地質調査所のキャロル・ケンドール博士による基調講演3題につづいて、67件のポスター発表があった。例年に増して熱気につつまれた会場で、分野を超えた活発な議論が交わされた

本シンポジウムは地球研の年末の風物詩となっているが、その大きな目的は、同位体環境学共同研究の採択課題の研究を進めるうえで必要な、幅の広い議論を行なうことである。個別の研究は、各研究者や学生らが地球研の機器を活用して進めているが、研究成果を取りまとめる段階に有用な助言を得る機会として活用していただくことをめざしている。本シンポジウムは、このコンセプトに共鳴していただいている、大学・研究機関、研究ネットワーク、地方自治体、地方自治体の研究所など18組織の後援を受けている。

本年は岡山大学理学部地球科学科の千葉 仁教授からは「マルチアイソトープから見る中国地方への越境汚染」、福井県立大学海洋生物資源学部の杉本

亮准教授からは「安定・放射性同位体を用いた沿岸海域の物質循環・生物生産研究」、米国地質調査所(U.S. Geological

Survey)のキャロル・ケンドール博士からは「多元素同位体手法を用いたサンフランシスコ河口域における栄養塩の由来、生物地球化学的プロセス、およびいろいろな生態学的問題の原因の追跡」という3題の基調講演をしていただいた。キャロル・ケンドール博士は、世界的に著名な同位体水文学/同位体生物地球化学の権威であり、直前の第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界――真の問題解決をめざして」につづいての参加となった。そのため、はからずも「日本語/英語」のバイリンガルのシンポジウムとなった。お三方とも、ご自身の研究をわかりやすくまとめていただき、若い学生たちにも役に立つ発表であった。

比較的若い学生も多いということで、シンポジウムは昨年度までは日本語を基本としていたが、今回はポスターの図などは英語、2分間の口頭発表は日本語、ポスター発表では適宜日本語と英語の混合を推奨した。国際的にも開かれたシンポジウムをめざすために、今後ゆるやかに国際化を進めたいと考えている。

海外からの講演者報告

45年間の同位体研究が教えてくれたこと

キャロル・ケンドール

Carol Kendall

米国地質調査所 名誉教授

今回のシンポジウムに基調講演者として招待され、「同位体環境学」の幅広い研究について多くの参加者と議論できたことを光栄に思います。ここでは、私が環境研究に同位体手法を45年間つかいつづけて得た教訓を、若い研究者のみなさんに伝えたいと思います。

*原文英語

- ●同位体サンプリングは、個別に調査するよりも、地域または国のモニタリング調査に相乗りするほうがよいです。

- ●研究を始める資金を得るには、予備調査やアイソスケープ(同位体マップ)によってまだだれも調べていないところを見つけるのがいちばんです。

- ●研究に必要な数より多くのサンプルを収集し、将来のためにサンプルを保管してください。

- ●測定する同位体の数は多ければ多いほどよいです。マルチアイソトープ、マルチトレーサーによる環境研究を私は奨励します。

- ●おもしろそうな研究に誘われたら積極的に参加しましょう。時間と財源はあとから考えればよいのです。

- ●私やほかの人びとが真実だと思っていることの多くはまちがっているかもしれません。多くの人に支持されている理論よりも、あなたのデータに真実があると信じるべきです。

- ●「常識」に合わせてデータを解釈してはいけません。それまでの常識のほうがまちがっていたことがあなたのデータから明らかになるかもしれないのです。それが科学の進歩というものです。

- ●悲観的になって研究をやめてしまってはいけません。肯定的になりましょう。ガーリー・ピーターソン(ストックホルム・レジリエンス・センター)も、第12回地球研国際シンポジウムで、「未来を肯定的に考えられるようになりましょう」と言っていました。

- ●研究のなかで自分が正しいと思うことがあるなら、後戻りしたり諦めないでください。ガリレオは言いました、「それでも地球は回っている」と。

参加者の報告

共同利用の利点を生かして

伊藤 茜

北海道大学大学院工学院環境循環システム専攻

2014年の第4回同位体環境学シンポジウムから参加させていただき、今回で4回めとなりました。年々参加者も増え、今年は海外の研究者を招待講演に招くなど、回を重ねるたびに盛況になっていると感じます。これは、同位体環境学共同研究の幅が拡がり、地球研での同位体分析機器利用者が増加していることを示すだけではなく、さらにそこに成果が生まれている証拠ではないでしょうか。

このシンポジウムが異分野間の交流を促し、共同研究の発展に貢献する場となっており、全体として同位体環境学を推進するポジティブなサイクルがうまく働いていると感じます。このサイクルが回ることが共同利用機関の利点であると思います。

国内ではさまざまな分析機器の共同利用化が進んでいますが、利用者同士の情報交換の機会まで設けているケースは多くありません。共通の分析機器を利用していたり、同元素の同位体を分析している場合、同じような問題に直面することが多々あります。じっさいに私も試料の前処理について最適な方法を模索していたさいに、このシンポジウムで同様な試料の同位体分析を行なっていた研究者の方からアドバイスをいただき、研究が進んだ経験があります。共同利用者間での問題の共有や、解決の糸口を見つけるための情報交換の機会としても、同位体環境学シンポジウムはひじょうに重要な役割を果たしています。

学生参加者が多く、活き活きとした議論が行なわれているのも、このシンポジウムのすばらしい点です。同位体分析機器はとても高価ですが、地球研では学生がみずから操作し分析することができます。やはり、自分の手で出したデータには思い入れがありますし、分析機器への精通度合いも格段に上がることが自信にもなり、活発な議論につながっているのではないでしょうか。これは学生にとってひじょうに貴重な経験であり、それが可能なのは地球研の方がたの厚いサポートのおかげであると思います。今後も共同利用施設である利点を生かし、同位体環境学とシンポジウムが発展することを期待しています。

同位体環境学のさらなる発展を

大串健一

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

学術的価値の高い貴重なシンポジウムの企画・成功に尽力された地球研職員のみなさまに厚くお礼申しあげます。本会への参加は今年で3回めとなりました。私は10年前に関西に赴任し、新たに地域の環境研究にも貢献したいと思い、学内の概算要求でも同位体分析計の申請を出してきましたが、大学の予算が毎年削減される厳しい現状で、採用にはいたりませんでした。3年前に地球研で同位体分析ができることを聞きつけ、同位体環境学共同研究の申請を始めました。これをきっかけとして千種川の水環境の共同研究がスタートし、流域で活動される方やさまざまな分野の研究者と出会い、ともに活動することで相互作用が生まれつつあります。本シンポジウムは、私のような新参者をこころよく受け入れて異分野交流を奨励していることからも、同位体環境学を学ぶ場として、そして研究の裾野を拡げる場として重要な役割を担っています。

今年の2分間発表では、大気からの物質負荷、水循環、生態系、食品の産地判別等の多彩な分野の研究発表がありました。分野の枠にこだわらない自由な雰囲気からは、将来の学際的な研究を生み出す場としても期待されます。水循環の研究にかぎって紹介すれば、福島県、岡山県、忍野村をはじめ多くの地域から水循環に関する同位体データが集約されつつあることを実感でき、今後の発展が楽しみになってきました。ポスター発表では、多くの学生が積極的に説明をする姿が印象に残りました。若い研究者・学生の参加は同位体環境学を活気づけます。人と生物の共生・自然環境の保全・地域社会の持続的な発展等の諸課題解決にむけて同位体環境学が貢献してゆくうえでも、今後もこのような会が継続し、より多くの相互作用が生まれることを期待したいと思います。

同位体環境学シンポジウムに初めて参加して

淺木仁志

農林水産消費安全技術センター

今回、初めて同位体環境学シンポジウムに参加しましたが、安定同位体研究の応用範囲の広さに圧倒されました。67件におよぶポスター口頭発表をとおして、同位体環境学研究の内容とその動向を総体的に把握できたことは有益な経験でした。

昨今、食品表示に対して社会的に強い関心があるなか、当センターの食品表示監視部門では、食品表示の真正性を科学的手法を用いて明らかにすることにより、食品表示の信頼性を確保することを目的に活動しております。具体的には、DNA分析による品種判別、食品中の元素濃度や安定同位体比のちがいを利用した食品の原産地判別などを行なっています。科学的検査の結果、表示に疑義がある場合は、農林水産省に報告し、食品表示法にもとづく立入検査が行なわれています。

今後は、産地判別が可能となる食品の種類を増やす方向での技術開発も必要ですが、いっぽうで検査分析機関としての確固とした技術基盤、判別のロジックも重要になると考えています。当センターにおける分析手法の開発にあたり、地球研の高度な分析機器を利用させていただき、ご助言もいただいております。

これからも地球研との連携をより密にし、広範な応用領域に裏打ちされた知見などもご教示いただきながら、私どものミッションを遂行すべく、業務の質を高めるよう不断の努力を怠らないようにしたいと思います。

キャロル・ケンドール博士の講演のようす

ポスターセッションのようす

第7回同位体環境学シンポジウム参加者の顔ぶれ

たやす・いちろう

専門は同位体生態学、同位体環境学。研究基盤国際センター計測・分析部門教授。2014年から地球研に在籍。

しん・ぎちょる

専門は岩石学、地球化学、同位体地質学。研究基盤国際センター助教。2012年から地球研に在籍。