特集1

地球研 研究者メシ

RESEARCH INSTITUTE FOR HUMANITY AND NATURE RESEACHER'S LUNCH

お昼ごはんをとおして研究活動の実態にせまる!

編集とデザイン●鎌谷かおる(地球研・特任教授)+ 皇甫さやか

鎌谷かおる(左)+ 皇甫さやか(右)

お昼ごはん。それは働く者の多くが職場で摂取することになる食事。仕事の疲れを癒し、仕事の活力を養い、職場の人間関係までも構築する……それがお昼ごはん。街なかならインスタ映えするおしゃれカフェランチを楽しむ女子がいるかもしれない。学生街ならガッツリ飯で男子に人気の食堂もあるかもしれない。しかし、ここは地球研。飲食店がほぼない山の中。はたして、地球研の研究者はどのようにお昼ごはんをゲットしているのか?!会議のために、論文執筆のために、資金獲得のために、そして調査のときは……? その頭脳はなにを選択し、その栄養はどのような研究に活かされているのか!! われわれはその実態に迫った!

Question 1)この栄養であとどれくらい働きますか? 2)本日のおもな業務は? 3)何時くらいに食べた? 4)どこでだれと食べた? 5)なぜこのメニュー?

ラーメンメシ

関野 樹 研究基盤国際センター情報基盤部門長、教授

1)6時間 2)雑務 3)12:00すぎ 4)自席でひとりで 5)雨で外出できなかったのと、仕事も立て込んでいたので、備蓄のカップ麺で手早く済ます。それほど暑くもなかったので、焼きそば系でなく、汁ものを選択。

ラーメンが好き。ラーメン食べ歩きのために定期券も持っている。とあるひきだしを開けるとそこにはストックされたカップ麺が。旅先で購入したものもあり種類も豊富だ。半分ほど減ってくると何とかしなきゃな、と仕入れに走る。

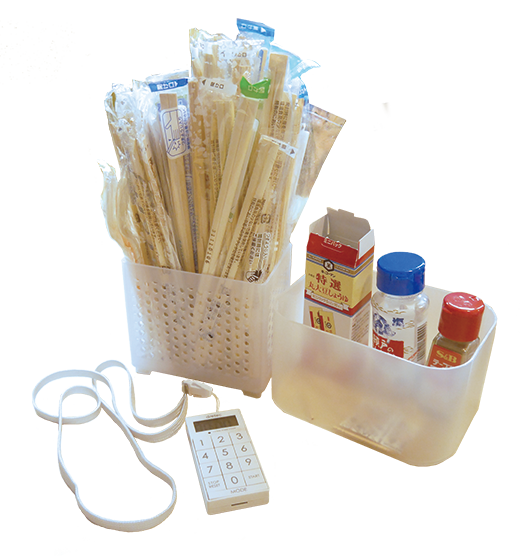

上:ラーメン屋のショップカード。記録を残すのは研究者の性か。下:カップ麺食のための三種の神器。割り箸、調味料(醤油、塩、胡椒)、そしてタイマー。

調査地で突撃!現地の昼ごはんメシ

窪田順平 副所長(写真右、左から2人めが本人)

1)夜まで 2)調査 3)昼ごろ 4)カザフスタンの現地の方のテントで大西健夫さん(岐阜大学:写真右、右から2人め)、通訳、ドライバーと 5)調査地の人が作ってくれたので

2010年にカザフスタンで1週間ほど河川のモデリング調査を行った。標高3000mちょっとある高原で放牧中の現地の人にお昼を作ってもらう。持参した玉ネギとニンジンに、現地の人が干していた馬の肉(写真右、左上)を分けてもらい「ベシュバルマク」(写真下)という煮込料理を食べた。お湯が沸けるまでテレビを見て過ごす。

窪田順平(左から2人め)

調査地の行事参加メシ

石田卓也 研究部 栄養循環プロジェクト プロジェクト研究員

1)3~4時間 2)調査 3)12:30ごろ 4)調査地で地域の方や同僚と 5)調査地での行事に参加したさいにふるまわれた

調査地のひとつ、滋賀県野洲市須原の「生きもの観察会」にプロジェクトで参加。田んぼで生まれたニゴロブナやナマズなどを観察し、琵琶湖博物館の方から詳しい説明を受ける。そこでふるまわれた、須原産米を使用したカレーは格別。日ごろは実験室に閉じこもりがちだが、外で日の光を浴びて調査するのも悪くない。「調査と実験、俺の研究はこの二本立てで成り立っている。」

愛妻弁当メシ

申 基澈 研究基盤国際センター計測・分析部門 助教

1)5時間 2)実験 3)12:30 4)計測・分析部門ミーティングスペースで同僚と 5)奥さんが作ってくれたので(弁当歴5年)

お弁当箱を開けると、ホワッと家庭の温もりが伝わってくる。古代米に豆のサラダ、ナスを炊いたのと卵焼きと彩り豊か。「申さんのお弁当、いつもおいしそうですよね。」と同僚の女性がつぶやく。好き嫌いはとくになく、息子さんの好物が入っていることが多いそう。チンしていないのに温かそうに見える、このお弁当が申さんの温かい人柄を支え、実験室のとりまとめに一役かっているようだ。

お世話になりましたメシ

林 耕次 研究部 サニテーションプロジェクト プロジェクト研究員

1)5時間 2)会議・打ち合わせ+雑務 3)12:15 4)プロジェクトのミーティングスペースで同僚と 5)お礼をこめた、和食+インドネシア風アレンジ料理。北海道と京都を行き来しつつ、京都の食文化をこよなく愛する船水プロジェクトリーダーに、京都ならではの食材や名物などを少しずつ紹介したいという目論みも。この日は瓜と姫しょうがの京漬けものや宇治の水出し新茶なども用意。

退職する国際交流係のスタッフにお礼と慰労会を兼ねてちょっと豪華なお昼ごはんをふるまった。自宅近所の魚屋で購入した剣先イカ、鯵のたたき、甘エビのお刺身。インドネシア産の天然塩を添えた京おぼろ豆腐。インドネシア産サンバルソースを使った鶏肉ときのこ・野菜炒めなどが並んだ。プロジェクトのスタッフは全員食べることが好きで、おいしいものを食べると研究へのモチベーションも上がる。

ほかほか炊きたてメシ

増原直樹(写真左)・本田尚美(写真右) 研究部環太平洋ネクサスプロジェクトプロジェクト研究員

増原1)4~5時間 2)午前はアンケート調査の分析、午後は打ち合わせの後、出張して図書館で調べもの 3)12:30 4)プロジェクトのミーティングスペースで同僚と 5)緑(野菜)、黄色(エネルギーになるもの)、赤(たんぱく質)の3色を揃えることを意識して

本田1) 6時間 2)論文、プロジェクト成果本に掲載する図を作成 3)12:30 4)プロジェクトのミーティングスペースで同僚と。みんなで食べるご飯はおいしい 5)日々、野菜不足を感じているので、食物繊維を必死に取ろうとしております。でも、たんぱく質(肉)も大事だから!

二人で一合の米を炊く。ふりかけを数種類取り揃え、ご飯をおいしくいただく。おかずは好きなものをつくったり、買ってきたり。米は生きる活力。頭を使う研究者に米抜きなんて考えられない。

上:増原のおかずはコンビニで調達した焼き鯖とコールスロー。

下:本田作、ビール漬物。しっかりと味がしみていてご飯がすすむ。そして豚シャブサラダ

いちばんおいしいごはん

小林 舞 研究部FEASTプロジェクト プロジェクト研究員

1)5時間 2)論文+雑務 3)12:00すぎ4)プロジェクトのミーティングスペースで同僚と5)北海道にいる父親が買ってきてくれるドイツパンに、知人からいただいた伊豆大島の塩や、スペインで購入したオリーブオイルをつけて食べる。このランチを見てかわいそうな昼ごはん、と言った人がいたが、自分はそうは思わない。なぜなら、「家族とシェアする、家族みんなが好きなパン」と「知人からいただいた塩」、「スペインで厳選したオリーブオイル」で食べるランチだから。いちばんおいしいごはん。

昨年亡くなった北海道の祖母の家の近所にある、家族みんなが大好きなパン屋さんのパンは、ドイツ人も認める味。調味料にも思いがあり、ただの「食糧」とは捉え方が違う。食をテーマにしたプロジェクトの研究員らしい、のかもしれない。

プロテインメシ

原口 岳 研究基盤国際センター計測・分析部門センター研究員

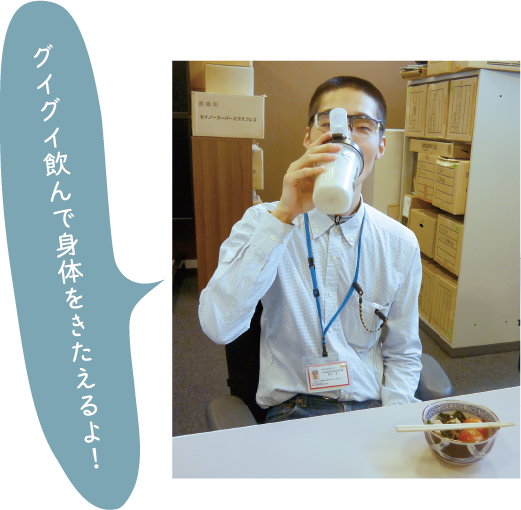

1)7.5時間 2)論文+雑務 3)12:25 4)計測・分析部門ミーティングスペースで同僚と 5)学食の学部生(2004-2007)→袋麺+野菜1品 orカロリーメイトの大学院生(2009-2013)→職場の食堂(2014)→ヨーグルトか大豆加工品+スープ類(玄米入り)(2015-2016)→現在と推移。その時どきの生活習慣と代謝に応じて少しずつ変化(基本的には減衰)してきたが、ごく最近、夜食を受けつけない年齢になり、カロリー摂取のメインを夜から昼に切り替えるべく試行錯誤中。

本日のお昼ごはんは1食分700キロカロリー。大豆からできた擬似肉とワカメの煮物にフレッシュトマト。そしてプロテインボトル。同僚には量が少ないと心配されるが、カロリーは充分に摂取している。ライフワークである「自転車乗り」を続けていくためのメニューでもある。急な坂道をぐいぐい自転車でかけ登るたくましい筋力の彼。擬似肉は知り合いのベジタリアンから教えてもらい、ネットで購入。幅広い知識を有した原口さんの、身体作りも意識した、計算しつくされたお昼ごはんだ。

京都精華大学の学食メシ

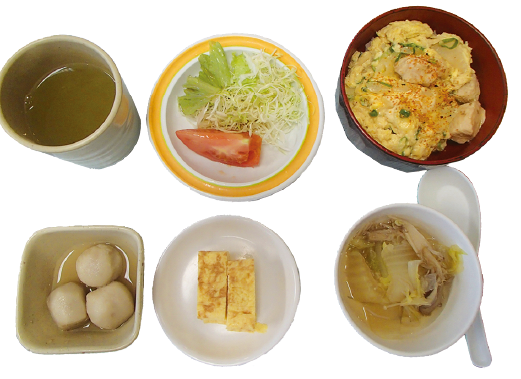

安成哲三 所長

1)5時間 2)会議・打ち合わせ+雑務 3)12:30 4)京都精華大学でひとりで 5)ことり丼(ミニ親子丼)、白菜ときのこの煮合わせ、出し巻き卵、子芋煮、トマトとキャベツのサラダ、栄養バランスを考えて選んだ。いつもよりちょっと豪華です。

近くにある京都精華大学の学食にお世話になる地球研所員は多いが、安成所長もそのひとり。この日は5品でトータル450円。美味しくてリーズナブル。所長室から京都精華大学までは自転車でさわやかに移動する。多忙な1日の途中で、頭を切り替えるよいタイミングなのかもしれない。

多様な専門の多国籍な研究者が集う地球研。どのような研究者がどのようなお昼ごはんを食べているか、プロフィールから探ることはできるものであろうか。ここでは実験的に、11名の研究者情報と彼らのお昼ごはんをランダムに並べてみた。研究内容は、研究スタイルは、そしてその人柄は、…いったいどのようなお昼ごはんを選択するのか? ぜひ試してみてもらいたい。

西條辰義 Ph.D. (University of Minnesota, 1985)

実践プログラム3 プログラムディレクター、特任教授

専門分野:フューチャー・デザイン

おもな調査地:矢巾町(岩手県)

趣味:昼寝

出身:日本

「豊かさの向上を実現する生活圏の構築」に関する研究の、縁の下の力持ちを担当。当日は主に、貧富の差が意思決定に与える影響の分析作業に集中。

【編集からひとこと】フットワークが軽くていつも陽気

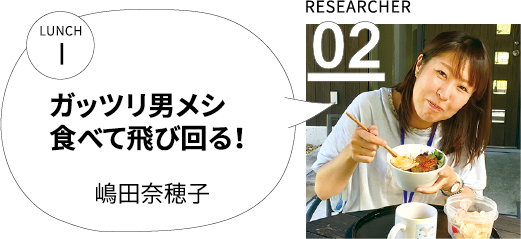

嶋田奈穂子 修士(人間文化学)

研究基盤国際センター コミュニケーション部門 センター研究推進員

専門分野:小さな神社や祠を研究して、その意味や役割を明らかにしています。

おもな調査地:日本、東南アジア

趣味:飲み会

出身:日本

地球研と地域社会とのコミュニケーションを推進。当日はシンポジウムの準備のため、スタミナがつくお弁当を作成。

【編集からひとこと】料理じょうず女子としても有名

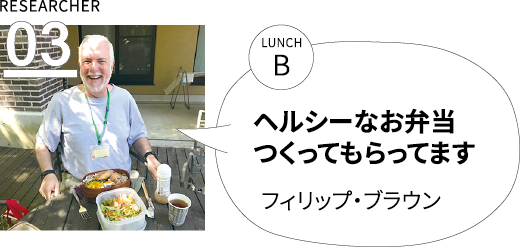

フィリップ・ブラウン Ph.D. (University of Pennsylvania, 1981)

The Ohio State University教授(気候適応史プロジェクトメンバー)

専門分野:環境史、藩史・農村史、洪水対策史

おもな調査地:北陸地方(石川県、富山県、新潟県)の史料を利用(加賀藩藩政と農政の発展など)

趣味:世界旅行、地方料理を食べる、酒

出身:アメリカ

英語成果本の打ち合わせなどのため地球研に滞在。当日はレジリアンスやパナーキーの原稿を執筆。

【編集からひとこと】奥様(日本人)がとにかく素敵

陀安一郎 博士(理学)

研究基盤国際センター 計測・分析部門長、教授

専門分野:同位体生態学・同位体環境学

おもな調査地:むかしは熱帯、いまは日本

趣味:時間があれば旅行かな(最近はあまり行けない)

出身:日本

実験室を管理し、同位体分析を用いた地球研内外の共同研究を行ないつつ、コアプロジェクトも運営。当日は、いつものように会議に追われていた。

【編集からひとこと】Bonjour! 実験室のドン

クリストフ・ルプレヒト Ph.D(Griffith University, 2015)

FEASTプロジェクト プロジェクト研究員

専門分野:都市地理学、都市計画、都市生態学、非公式緑地 (Informal green space)

おもな調査地:日本

趣味:写真撮影、チーズ作り

出身:ドイツ

食と農の未来について研究するプロジェクトで都市農業の研究を担当。当日は京都市盆地の農地減少を調査。

【編集からひとこと】気さくで優しく意見が的確

李 貞 博士(理学)

気候適応史プロジェクト プロジェクト研究員

専門分野:古気候学、同位体地球化学

おもな調査地:日本、中国

趣味:ネコグッズ集め

出身:中国

気候変動と日本史の関係について研究するプロジェクトにて、当日は測定するサンプルのカッティングに従事。

【編集からひとこと】おしゃれでかわいいものが好き

ハイン・マレー Ph.D. (Leiden University, 1997)

研究基盤国際センター 連携ネットワーク部門長、教授

専門分野:社会科学、中国、東南アジア、自然資源管理、森林ガバナンス、エコヘルス

おもな調査地:長崎、海南島

趣味:自転車、読書、音楽、家庭菜園

出身:オランダ

環境が人間の健康にどんな影響を与えているかを研究。当日は「会海(会議がたくさんの意)」に溺れそうに。

【編集からひとこと】4カ国語をあやつる語学の達人でもある

石山 俊 博士(文学)

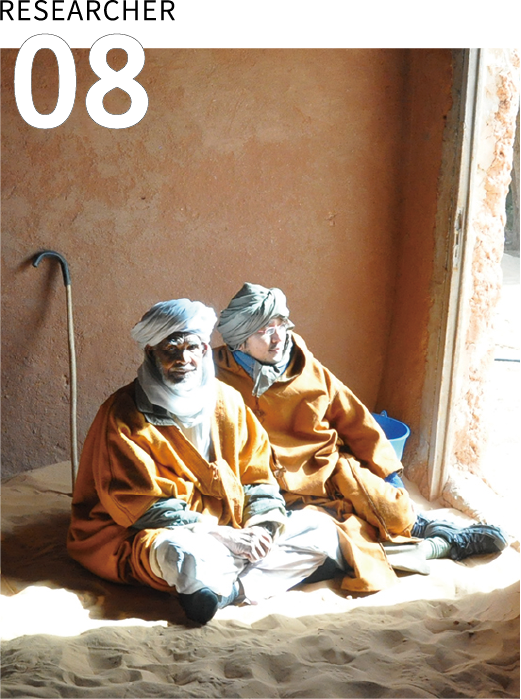

国立民族学博物館 プロジェクト研究員(元 地球研砂漠化プロジェクト プロジェクト研究員)

専門分野:アフリカ乾燥地や東南アジアの農村で生業と生活、それらの変化について研究

おもな調査地:アルジェリア、チャド、ブルキナファソ、スーダン、ミャンマー、ラオス、日本の農村

趣味:農作業、縄ない、ケーキづくり、連句

出身:日本

【編集からひとこと】自炊歴30年らしい

金セッピョル 博士(文学)

研究基盤国際センター 特任助教

専門分野:文化人類学。現代の葬送儀礼の変化と死生観について研究

おもな調査地:日本、韓国、イギリス

趣味:音楽、旅行、酒

出身:韓国

人文知コミュニケーター。当日は論文の修正や席の引越し・本棚整理など頭と身体をフル稼動させていた。

【編集からひとこと】ていねいな生き方をしているように思う

王 智弘 博士(国際協力学)

環太平洋ネクサスプロジェクト プロジェクト研究員

専門分野:地域社会の資源利用の歴史

おもな調査地:小浜(福井県)、別府(大分県)、屋久島(鹿児島県)

趣味:読書、ボードゲーム

出身:台湾

水・エネルギー・食料のつながりを解明するプロジェクトで地下水や温泉の利用を調査。当日は成果本のとりまとめで大わらわ。

【編集からひとこと】地球研ナンバー1との噂(何かは不明)

中塚 武 博士(理学)

気候適応史プロジェクト プロジェクトリーダー、教授

専門分野:同位体地球化学、古気候学、海洋生物地球化学

おもな調査地:日本

趣味:演劇鑑賞

出身:日本

気候変動と日本史の関係について研究するプロジェクトのリーダー。当日は、遺跡から出土した木材を研究用に加工する作業に取り組んでいた。

【編集からひとこと】ダイエットしていたがお菓子が大好き

A.(今は無き)出入りのお弁当屋さんメシ

飲食店が周辺にほぼない地球研のお昼の救世主であったお弁当屋さん。これを頼みの綱にしている研究者は多かった。しかし、諸事情により、この秋とうとう撤退・・・…。

B. Surf & Turfメシ

海の幸、山の幸をとりそろえた見た目もよし、バランスもよしのヘルシー弁当。このページでは唯一、奥様による愛妻弁当だ。お気に入りの曲げわっぱを毎日使用。

C. 糖質制限メシ

鯖缶、サラダ、卵。昼はこのセットが基本。当日はハンバーグも追加していたが、炭水化物はひかえめ。頭を使う研究者が糖質を制限して問題ないのか周囲は若干不安だった。

D. 日本酒の肴メシ

日本酒にあう肴を前日の晩に料理し、その残りを詰めてきた。黒ごま、韓国味噌、牛乳で味付けした鶏胸肉と長ネギの炒め物や、蓮根と小エビの煮物が五分づき米にもよく合いそうだ。

E. ブタ生姜焼きと大原のゆかり御飯

コンビニで購入した生姜焼きは左に寄っている。ご飯も後方に寄っている。通勤形態(バイク)によるものかもしれない。料理は得意だが時短のため昼はコンビニに頼っている。

F. 篤農家研究メシ

ほぼ乾物のみで作成。椎葉村の干し筍の酢味噌和えに、福井の打ち豆の煮物、高知の朝市で仕入れた乾燥うるめいわしの天ぷら。ご飯にもトウモロコシの粉が。

G. お昼はいつもサンドウィッチメシ

ホームベーカリーを週4回稼働するぐらいパンが好き。今回は全粒粉を用いて作成。具材はだいたいチーズ、ハム、野菜。日本ではなかなか好みのドイツパン屋さんが見つからない。

H. ネコ大好き中華メシ

青椒肉絲、卵とトマトの炒め物、そして小松菜のさっと煮が、可愛らしいネコのお弁当箱にイン。味付けはシンプルなのに絶妙。実験が落ち着いていると料理をする余裕が生まれる。

I. 野菜たっぷり男メシ

お弁当は、基本的に丼スタイル。野菜も意識的に摂取している。サラダにオレンジが入るなんて料理上級者にちがいない。このバランスのよさがその人を表しているようにも。

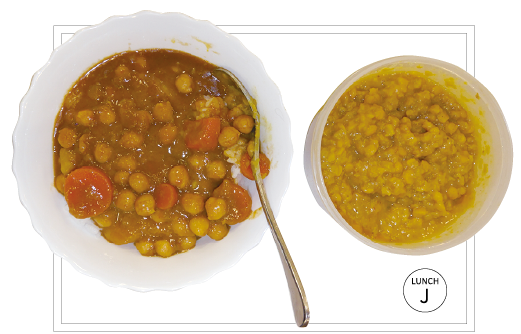

J. 環境を意識した豆カレーメシ

基本的に、環境のために肉は食べない。右はダールカレー、左は肉の代わりにひよこ豆を使用した日本風カレー。前日の晩の残りの豆づくしカレー。カレーは2日めがいちばんおいしい。

K. 昼は食べないメシ

しっかり朝ごはんを食べる習慣がついているのでお昼ご飯を食べたくないのかも。ただし、夕食は通常より早めで、17時より早くとるようにしている。

だれがどのお昼ご飯を食べていたでしょう?こたえは下にスクロール!

いちばん早くて11:45、遅くても13:30。調査や実験により前後するが、基本的な休憩時間にあわせる研究者が多い。研究者と事務が協力しているからともいえるし、単純に朝から働いているとお腹が減る時間だからともいえる。

どこで食べるか

若手ではほぼないが、教員になるとヒトリメシを楽しむ者が増えてくる。自分の影響力がありすぎるからか、はたまた話せない内容を抱えるようになるからか、それとも若手に気をつかわせるのは悪いと感じているからなのか……。ヒトリメシ弁当派は自席で、外食派は京都精華大学へと旅立つ。

なにを食べるか

男女問わず自分でつくった弁当率が高く、前日の晩の残りものをつめてくる者が多い。節約の意識が高く、健康にも気をつかっているようだ。頭の回転には体力も必要だからか。また、器用で段取りじょうずなタイプが料理を得意としているようにもみえた。

主食は?

サンドウィッチやカップ麺、プロテインもあったが圧倒的に米だった。

いつものお昼がとれなさそうなときは?(複数回答可)

近くのコンビニで調達…26票

京都精華大学の学食へ…8票

最寄のパン屋さんへ…5票

最寄のカフェやお好み焼き屋さん…5票

その他…12票

近くとはいえ最寄のコンビニへ往復したら徒歩で20分ほどかかってしまう。レトルトなど買い置きをしている者も多かった。「家にいったん帰る」「無いなら食べない」という意見もあった。

【ランチセミナーメシ】

地球研では所員の相互理解と交流を深めることを目的にほぼ隔週でランチタイムに所員向けの談話会セミナーを開催。お弁当を食べながら自由な議論を行なっている。所内研究者が毎回交替で話題を提供する。所員のだれでも気軽に参加でき、研究のバックグラウンドを知るきっかけにもなっている。

【ダイニングメシ】

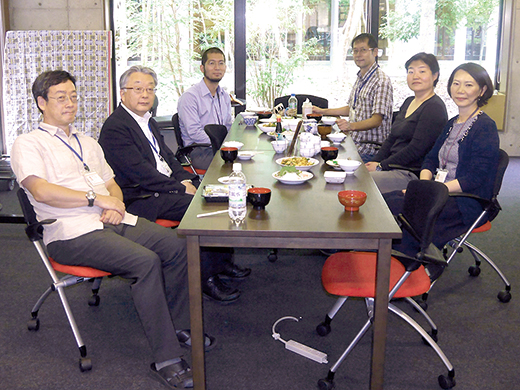

ふだんは自席メシの所員も、プロジェクトの研究会のようなイベントがある日はダイニングで関係者と昼食をとる。この日は「本家かまどや」のお弁当を取り寄せた。選択理由は温かい状態で提供されるから。

地球研ダイニングのようす。大規模な会議のときは満席になることも。

【中庭メシ】

気候のよいころは中庭でランチタイムをすごすグループも。

【エフォート50%食後のコーヒーメシ】

食後の石田コーヒーを待ちわびる栄養循環プロジェクトのメンバー。彼が調査で不在の日は味が変わる。研究と同等以上の期待がコーヒー淹れにかけられている。

【クロアポリーダーきたメシ】

地球研と京都大学の半々で研究するクロスアポイントメントのプロジェクトリーダーに会えると喜びもひとしお。話も弾む。

「食」をテーマとするFEASTプロジェクトのリーダーに聞く!

お昼ごはんは基本的に、その日研究室に出勤しているメンバーといっしょに食べます。お昼ごはんは仕事から解放される大切な時間。インフォーマルな空間です。みんなでその時間を共有することで、アイディアが生まれることもあります。議論が盛り上がるとテーブルの横にあるホワイトボードにアイディアを書き出したりもします。

研究室では月に1回、毎回テーマを決めて夜ごはんをつくって、みんなで一緒に食べています。夏野菜など旬のものを楽しんだり、ジビエ料理をいただいたりしています。その残りを、翌日の昼ごはんにすることもよくあります。料理の腕はメンバーそれぞれなのですが、じょうずな人がそこで教えることもあります。

プロジェクトの会議でもメンバーみんなで食べることが多いです。「食べもの」や「ごはんの時間」の共有は、もっともよいコミュニケーションのあり方だと思います。さまざまな学問分野の人たちが集まる本プロジェクトでも、ごはんの時間の共有は、研究を促進させるよい機会となっています。

アメリカ社会では、近年の日本以上に「食=燃料」と捉える人が多く、カロリーや栄養補給のためだけに「ごはん」を食べるという感覚があります。日本では、つくること、だれかと一緒に食べることも含めて「ごはん」という考え方がまだ広く残っている印象です。このような、アメリカと日本の食に対する考え方や文化のちがいは興味深く感じます。

食は人間社会と健康の核となる要素です。食は農業生態系から生み出され、栄養を提供するものであり、貿易資源であり、文化を創造し、公共財としても存在します。本プロジェクトの根幹は、多くの社会的、経済的、環境的な食の問題が、さまざまなアクターからの幅広い協力によってのみ解決されうるという認識にあります。私たちはみな、食の消費者であり、生産者、加工業者、流通業者、および小売業者との相互関係、つまり食のシステムに頼っています。私たちはその食のシステムをともに創造することにより、食の共同生産者となりうるのです。

スティーブン・マックグリービー FEASTプロジェクト プロジェクトリーダー、准教授

共同生産のプロセスの結果としての食の概念化

円の内側は食のさまざまな側面を、円の外側は食の側面の共同生産に関連する課題を表す

ホワイトボードの前で昼食をとる研究員

編集後記

「毎日の食事」から転じて、毎日のありふれたことという意味の「日常茶飯」ということばがあります。食事は、生きているかぎりくり返すことで、たしかにありふれたことかもしれません。今回の企画では、研究者にとっての日常茶飯のお昼ごはんに焦点をあてました。

さて、地球研には多様な研究分野の研究者がいて、その研究スタイルはさまざまです。研究者は本来好きなことを職業にしている人種のため、分析していたらあっという間に時間が過ぎてしまったりと、研究とそれ以外の時間の切り替えがうまくできない人も多くいます。そんななかで、ふっと気持ちを切り替えることができる時間、それがお昼ごはんなのかもしれません。ある人は仕事場から離れた空間に身を置いたり、ある人は家族との絆をかみしめたり、またある人は調査で知り合った人や土地を思い出したり。昼ごはんは、研究者にとって、たんに栄養を補給する時間のみならず、めまぐるしく回転し続ける思考のスイッチをいったんOFFにする(あるいは違うモードにする)時間なのです。

ところで、地球研では複数のプロジェクトや共同研究がありますが、それに従事する研究者の多くは任期付の職員です。じつのところかなり流動性のある地球研を、研究の「お見合いの場」だという人もいます(『地球研ニュース』No.59編集後記参照)。異なる研究、経験、環境にいた研究者たちが、仲良くなったと思えばすぐに別れがやってきます。でも、地球研を出て離れ離れになっても、残る付きあいはあり、やがてそれは新しい「研究」を生み出すこともあります。

今回の企画をとおして、地球研の研究者たちのほとんどが、同僚との会話を楽しみながらお昼ごはんの時間をすごしていることがわかりました。お昼ごはんを食べながら、なにげなく語りあう会話のなかから、共同研究の種が生まれることもあるでしょう。自身の研究に有意義なヒントを得ることもあるでしょう。

限りある地球研での「日常茶飯」のなかで、研究者たちの交流はこうして生まれつづけているのです。(鎌谷)

取材風景

かまたに かおる

専門は歴史学(日本近世史)。研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」サブリーダー。2014年から地球研に在籍。

こうほ さやか

専門は地球犬のお母さん。研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」事務補佐員。2008年から地球研に在籍。