百聞一見──フィールドからの体験レポート

世界各国のさまざまな地域で調査活動に励む地球研メンバーたち。現地の風や土の匂いをかぎ、人びとの声に耳をかたむける彼らから届くレポートには、フィールドワークならではの新鮮な驚きと発見が満ちています

研究者はサポーター

藤吉 麗 (プロジェクト研究員)

千種川は、兵庫県西部を流域圏とする、幹川流路延長67.636 km、流域面積754 km2の河川である。名水百選にも選定されている清流には、アユやオオサンショウウオが生息しており、この清流と生態系を守るための環境保全活動が、地元住民が主体となってさかんに行なわれてきた。保全活動の大きなイベントのひとつが、2002年から毎年8月初旬に行なわれている「千種川一斉水温調査」である。河川の水量が安定し、水温が高くなる毎年8月の第一または第二日曜の午後に、源流部から河口までの全94地点で、地域住民が水温・電気伝導度を測定している。2015年度調査より、地球研と神戸大学、兵庫県立大学が参与し、各測定にくわえて採水を行ない、溶存イオン濃度や同位体分析など詳細な水質測定を行なっている。私は、研究プロジェクトの調査として、今年の調査に参加した。

川を体感しながらの調査

調査を主導する千種川圏域清流づくり委員会、大学および地球研のメンバーは、午前11時に上郡町に集合、打ち合わせをしたあと、上流部の宍粟

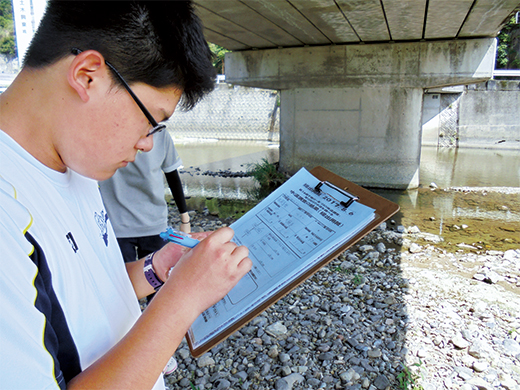

市千種町、中流部の佐用町、下流部の上郡町の3か所に分かれて待機し、住民の方が採取した水を回収することになった。私の持ち場は佐用町の兵庫県立佐用高等学校。ここで運よく、川の調査に向かう科学同好会の学生と先生方に同行することができた(写真1)。学生さんは川に入って水温が高いことに驚いたり、川の中を歩いて観察して前年とのちがいを見つけたりと、まさに川を体感していた。

その後、佐用高校に戻ると、次つぎと住民の方が調査を終えて来校し、清流づくり委員会の担当者と、川のようすや採水の状況について、雑談も交えて楽しそうに話をしていた(写真2)。住民の方に採っていただいた水の処理は、大学関係者と地球研メンバーの出番である。採水した水のうち、水質分析用の250

mlの水は、先端にろ過フィルターのついたプラスチック製の注射器を用いてろ過をする。注射器を手で押す作業は、けっこう力のいる重労働だが、大学生と高校の先生方の助力によって、作業をスムーズに終えることができた。千種、上郡のメンバーと上郡で合流し、午後5時半、ぶじに作業終了となった。

未来の環境研究はこの先にある

調査に参加して強く感じたのは、住民の方がたの「千種川に対する愛情と誇り」の気もちである。清流づくり委員会の方がたはもちろんのこと、調査に参加するさまざまな年齢や職業の住民の方一人ひとりから、「すばらしい千種川を自分たちの手で守る」という高い意識を感じた。住民の方がたの千種川に対する愛情と誇りの気もちが原動力となり、行政と研究機関がサポートするかたちで、この一斉調査は持続している。地球研での会議等を聞くと「ステークホルダーどうしの連携をいかに進めるか」が大きな課題と感じてきたが、それが、あたりまえのようにできている千種川は、めざす環境研究の未来像なのかもしれないと感じる。

近年千種川では大きな環境変化があった。2009年から2015年にかけて、千種川を管理する兵庫県が、過去から頻発していた水害の防止軽減のため、河川幅を拡幅する河川整備を実施したのである。しかし、この結果、工事が行なわれた中流域を中心に千種川の水深が浅くなり、水温の上昇が確認されており、30℃以上の高水温では生息できないアユ等の水生生物に悪影響を及ぼすのではないかと危惧されている。ここで、サポーターとしての研究者の出番である。河川改修後の水環境を科学的に評価し、河川改修の結果として生ずる環境変化が千種川の生態系にどのように影響するのかを評価することが、われわれ研究者サポーターの使命である。将来にわたって千種川の防災と環境保全を両立するために、日々研究を進めてゆきたい。

写真1 佐用高校科学同好会の川の調査のようす

各自の持ち場を確認。あそこが支川、あれが合流前、ここが合流後。3地点で水温と水を採るぞ

調査開始ー!

「水温高っ!」「気温と同じじゃん!」合流後の地点の水温は32.0℃だった

水の電気伝導度を測るために、タレ瓶に水を採取。さすが3回めの参加、手際がよい!

調査で気づいたことをメモ

写真2 回収地点に水を持ってきてくださる住民の方

ふじよし・れい

研究プロジェクト「環境研究における同位体を用いた環境トレーサビリティー手法の提案と有効性の検証」研究員。専門は同位体環境学。北海道大学で学位取得後、山形大学附属演習林に勤務。2017年6月から地球研に在籍。