特集3

先端技術と向き合う 〈第2回〉

人工光合成がある社会

植物からの独立がもたらす人と自然の新たな共存のかたち

記事作成・編集●熊澤輝一(地球研研究基盤国際センター准教授) + 遠山真理(地球研広報室特任准教授)

今回の先生●正岡重行(自然科学研究機構 分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域准教授)

地球と社会の可能な未来を考えるにあたり、さまざまなテクノロジーと向き合う企画の第2回。今回取り上げるのは、「人工光合成」とよばれる技術である。光合成という生物のエネルギー獲得のメカニズムを模したこの技術は、太陽光エネルギーから水を原料として化学エネルギーをつくり出し、二酸化炭素を炭素化合物の資源として利用するというもの。地球環境とエネルギーの問題を同時に解決する夢の技術である。

この人工光合成技術が普及して、水と光からエネルギーと栄養を取り出すことができるようになったら、どんな社会になるのだろうか。この社会では、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素を制御でき、水から直接に水素エネルギーを手に入れられる。このようになったら、いまあるエネルギーと地球環境の問題は解決の道筋をたどるのか。

今回は、人工光合成を目標に金属錯体による触媒開発について最先端の研究を進める分子科学研究所の正岡重行さんを訪問し、ご自身の立ち位置からの人工光合成技術の変遷と潮流についてのお話をうかがった。現在の人工光合成技術がどのような流れを描き、人工光合成とともにある未来について考えてみたい

先端技術を担う若手研究者

正岡重行

自然科学研究機構 分子科学研究所

生命・錯体分子科学研究領域 准教授

専門:金属錯体化学

話をうかがった正岡重行さんは、金属錯体を中心に研究を進めています。彼らのグループでは、水を酸化して酸素を発生させる反応について、 ① 天然の光合成系に匹敵する高い活性をもち、 ② 耐久性が高く、 ③ 安価な金属元素により構築される、という三つの条件を満たす酸素発生触媒の開発に世界で初めて成功しました。また、二酸化炭素を還元してほかの炭素化合物にするための触媒開発にも取り組んでいます。このように生体化学反応の中心的な役割を果たしている金属錯体に注目することで、より天然の光合成のよさを活かした人工光合成が実現すると考えられます。

地球に存在する酸素は植物などの「光合成生物」によってつくられます。「光合成」とは、「光合成生物が太陽光エネルギーをつかって水と二酸化炭素から炭水化物と酸素を生成すること」を意味します。言い換えると、植物や植物プランクトン、藻類などの光合成色素をもつ生物が行なう、光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応のことです。化学反応式は、

6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

で表せます。

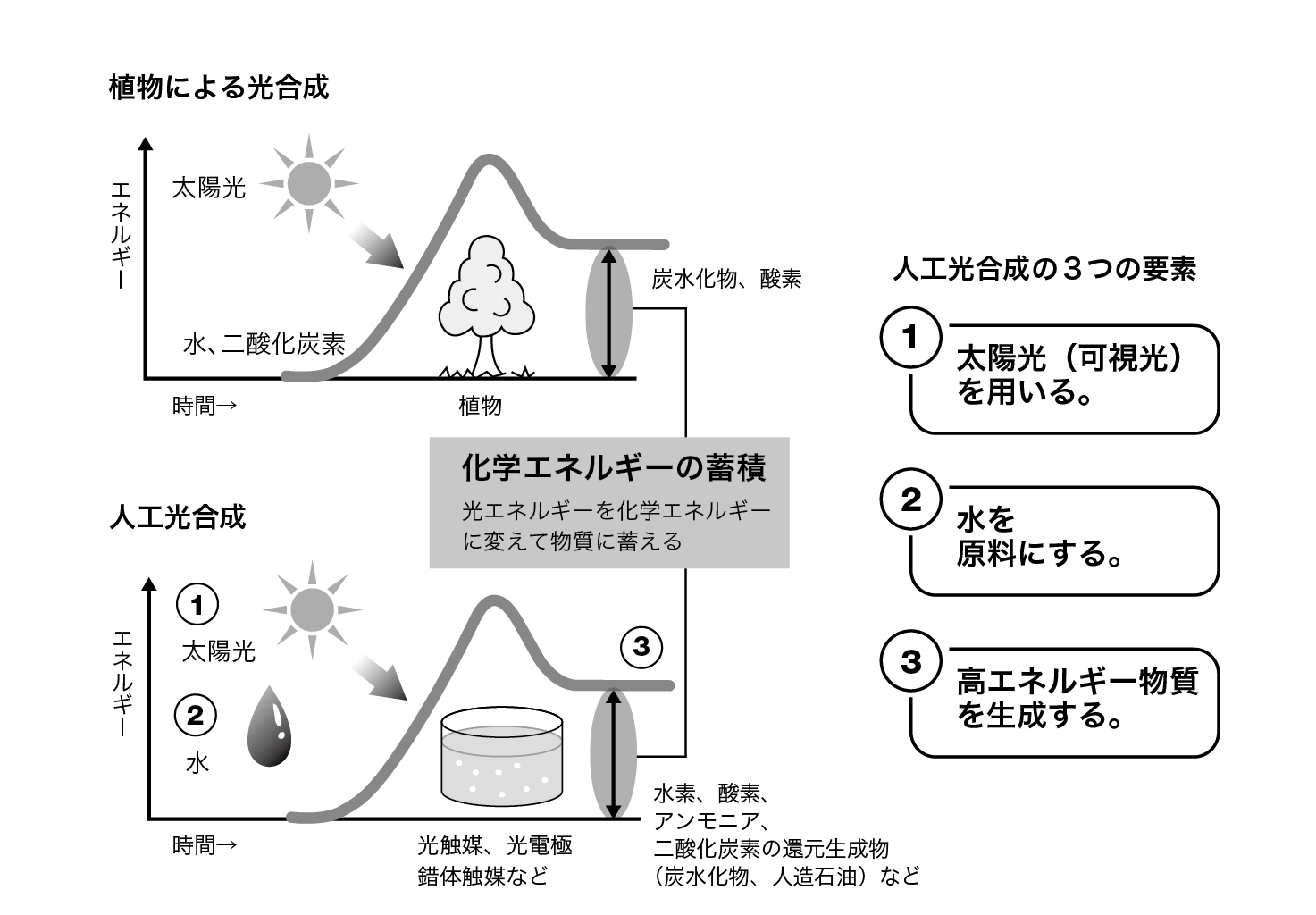

植物の光合成と人工光合成

この化学変化の過程で起こっているのは、下図に示すように、原料となる水(H2O)と二酸化炭素(CO2)から可視光照射により水分子が酸化され〈=電子が奪われ〉、つづいて二酸化炭素が還元されて〈=電子を受け取って〉炭水化物(CmH2nOn)を生成する、ということです。さらにいうと、光合成では、「光のポンプ」とよばれるしくみで電子を汲み上げることにより、水から二酸化炭素へ段階的に電子を移動させています。ここで、「光のポンプ」のはたらきをするのは、葉緑体に含まれる色素クロロフィルです。

いっぽう、人工光合成とは、左図下に示すように、 ①「太陽光」(可視光)を用いる、 ②「水」を原料にする、

③「エネルギー蓄積反応」により、炭水化物(二酸化炭素の還元物)、水素(燃やせばエネルギーを取り出せる)、その他の高エネルギー物質を生成する、という三つの要素を同時に備えたもののことをいいます。

天然の光合成とのちがいは、これら三つの要素を実現することができれば、自然の光合成を忠実に再現していなくてもよいということです。取り組まれている研究には、自然の光合成の模倣にちかいものから、半導体を用いた技術までの幅広いアプローチがあります。また、人工光合成によってなにを生産するかについても、有機物の場合もあれば、水素やアンモニアの場合もあります。

図 人工光合成の定義と植物による光合成とのちがい

*『夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か――世界をリードする日本の科学技術』をもとに作成。

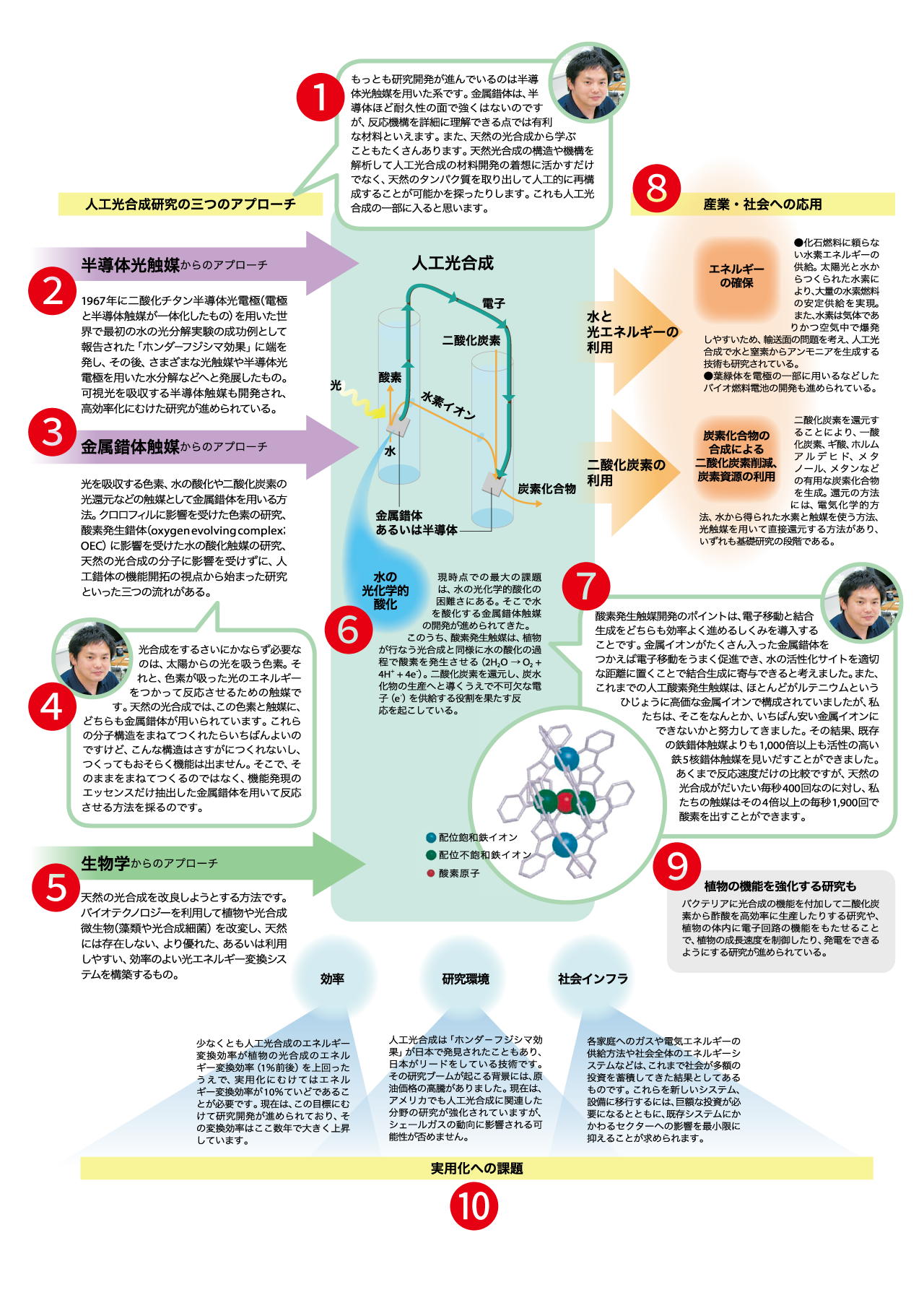

❶ 人工光合成研究の三つのアプローチ

もっとも研究開発が進んでいるのは半導体光触媒を用いた系です。金属錯体は、半導体ほど耐久性の面で強くはないのですが、反応機構を詳細に理解できる点では有利な材料といえます。また、天然の光合成から学ぶこともたくさんあります。天然光合成の構造や機構を解析して人工光合成の材料開発の着想に活かすだけでなく、天然のタンパク質を取り出して人工的に再構成することが可能かを探ったりします。これも人工光合成の一部に入ると思います。

❷ 半導体光触媒からのアプローチ

1967年に二酸化チタン半導体光電極(電極と半導体触媒が一体化したもの)を用いた世界で最初の水の光分解実験の成功例として報告された「ホンダ-フジシマ効果」に端を発し、その後、さまざまな光触媒や半導体光電極を用いた水分解などへと発展したもの。可視光を吸収する半導体触媒も開発され、高効率化にむけた研究が進められている。

❸ 金属錯体触媒からのアプローチ

光を吸収する色素、水の酸化や二酸化炭素の光還元などの触媒として金属錯体を用いる方法。クロロフィルに影響を受けた色素の研究、酸素発生錯体(oxygen evolving complex; OEC)に影響を受けた水の酸化触媒の研究、天然の光合成の分子に影響を受けずに、人工錯体の機能開拓の視点から始まった研究といった三つの流れがある。

❹

光合成をするさいにかならず必要なのは、太陽からの光を吸う色素。それと、色素が吸った光のエネルギーをつかって反応させるための触媒です。天然の光合成では、この色素と触媒に、どちらも金属錯体が用いられています。これらの分子構造をまねてつくれたらいちばんよいのですけど、こんな構造はさすがにつくれないし、つくってもおそらく機能は出ません。そこで、そのままをまねてつくるのではなく、機能発現のエッセンスだけ抽出した金属錯体を用いて反応させる方法を採るのです。

❺ 生物学からのアプローチ

天然の光合成を改良しようとする方法です。バイオテクノロジーを利用して植物や光合成微生物(藻類や光合成細菌)を改変し、天然には存在しない、より優れた、あるいは利用しやすい、効率のよい光エネルギー変換システムを構築するもの。

❻ 水の光化学的酸化

現時点での最大の課題は、水の光化学的酸化の困難さにある。そこで水を酸化する金属錯体触媒の開発が進められてきた。このうち、酸素発生触媒は、植物が行なう光合成と同様に水の酸化の過程で酸素を発生させる(2H2O → O2 + 4H+ + 4e-)。二酸化炭素を還元し、炭水化物の生産へと導くうえで不可欠な電子(e-)を供給する役割を果たす反応を起こしている。

❼

酸素発生触媒開発のポイントは、電子移動と結合生成をどちらも効率よく進めるしくみを導入することです。金属イオンがたくさん入った金属錯体をつかえば電子移動をうまく促進でき、水の活性化サイトを適切な距離に置くことで結合生成に寄与できると考えました。また、これまでの人工酸素発生触媒は、ほとんどがルテニウムというひじょうに高価な金属イオンで構成されていましたが、私たちは、そこをなんとか、いちばん安い金属イオンにできないかと努力してきました。その結果、既存の鉄錯体触媒よりも1,000倍以上も活性の高い鉄5核錯体触媒を見いだすことができました。あくまで反応速度だけの比較ですが、天然の光合成がだいたい毎秒400回なのに対し、私たちの触媒はその4倍以上の毎秒1,900回で酸素を出すことができます。

❽ 産業・社会への応用

エネルギーの確保

- ●化石燃料に頼らない水素エネルギーの供給。太陽光と水からつくられた水素により、大量の水素燃料の安定供給を実現。また、水素は気体でありかつ空気中で爆発しやすいため、輸送面の問題を考え、人工光合成で水と窒素からアンモニアを生成する技術も研究されている。

- ●葉緑体を電極の一部に用いるなどしたバイオ燃料電池の開発も進められている。

炭素化合物の合成による二酸化炭素削減、炭素資源の利用

- 二酸化炭素を還元することにより、一酸化炭素、ギ酸、ホルムアルデヒド、メタノール、メタンなどの有用な炭素化合物を生成。還元の方法には、電気化学的方法、水から得られた水素と触媒を使う方法、光触媒を用いて直接還元する方法があり、いずれも基礎研究の段階である。

❾ 植物の機能を強化する研究も

バクテリアに光合成の機能を付加して二酸化炭素から酢酸を高効率に生産したりする研究や、植物の体内に電子回路の機能をもたせることで、植物の成長速度を制御したり、発電をできるようにする研究が進められている。

❿ 実用化への課題

効率

- 少なくとも人工光合成のエネルギー変換効率が植物の光合成のエネルギー変換効率(1%前後)を上回ったうえで、実用化にむけてはエネルギー変換効率が10%ていどであることが必要です。現在は、この目標にむけて研究開発が進められており、その変換効率はここ数年で大きく上昇しています。

研究環境

- 人工光合成は「ホンダ-フジシマ効果」が日本で発見されたこともあり、日本がリードをしている技術です。その研究ブームが起こる背景には、原油価格の高騰がありました。現在は、アメリカでも人工光合成に関連した分野の研究が強化されていますが、シェールガスの動向に影響される可能性が否めません。

社会インフラ

- 各家庭へのガスや電気エネルギーの供給方法や社会全体のエネルギーシステムなどは、これまで社会が多額の投資を蓄積してきた結果としてあるものです。これらを新しいシステム、設備に移行するには、巨額な投資が必要になるとともに、既存システムにかかわるセクターへの影響を最小限に抑えることが求められます。

人工光合成のある社会を生きる

現在は研究開発の段階にある人工光合成技術だが、エネルギー問題と地球温暖化をもたらす二酸化炭素濃度増大の問題に直接対処する技術として定着したとき、人びとはこの技術をどのように捉えて暮らしているのだろうか。未来に暮らす男女、ヒカルさんとスミコさんの日常会話を想像してみた。未来のあり方を考える「思考実験」である

●ヒカル

最近、室内でバラを育てているんだ。室内灯をあてると、あっというまに大きくなるよ。

2070/9/10 12:25

●スミコ

人工的につくった金属錯体を埋め込んだ「サイボーグ植物」ね。効率よく光合成ができるから、成長スピードが速いんでしょ。

2070/9/10 12:27

●ヒカル

そうそう、室内の光の波長を効率よく捉えてエネルギーを吸収するんだ。

2070/9/10 12:28

●スミコ

このあいだニュースでみたけど、人間に藻類を共生させて光合成できるようになる研究が進んでいるらしいよ。

2070/9/10 12:32

●ヒカル

うまくいったら、ご飯を食べなくても大丈夫になるってことか。栄養もエネルギーも、水と光さえあればつくれる世界になりつつあるのかな。

2070/9/10 12:33

●スミコ

エネルギーにしても、何十年か前は、石油に石炭に天然ガスとおおむかしの植物のバイオマスからつくられた資源をつかっていたわね。

2070/9/10 12:35

●ヒカル

このままいくと、化石燃料が枯渇するっていわれていたらしいよ。

2070/9/10 12:37

●スミコ

移動やインフラ、産業、生活に水素エネルギーを大量かつ安定的につかえるのは、人工光合成のおかげもあるね。化石燃料をつかわずに水素をつくれるようになったからね。

2070/9/10 12:40

●ヒカル

水が豊かで太陽エネルギー強度の強い場所や地域の土地の値段があがっているようだし、砂漠地帯の見方が変わりつつあるね。新たな争いの種にならないといいけど。

2070/9/10 12:42

●スミコ

砂漠地帯だと、つかう水とできた燃料の輸送のためにエネルギーを消費するから、そのあたりの収支バランスのよい国や地域が潤いつつあるみたい。

2070/9/10 12:45

●ヒカル

それから、つくった水素のエネルギーで、二酸化炭素から炭素化合物を合成できるようになったそうだね。

2070/9/10 12:48

●スミコ

人間が炭素の循環を少しだけ制御できる時代になったというわけだ。地球の平均気温がこれ以上あがらないようにしてほしいわね。

2070/9/10 12:50

●スミコ

ところで、光合成って可視光しかつかえないって知っていた? じつは、近赤外光をつかえる人工光合成も開発されているんだって。

2070/9/10 12:55

●ヒカル

えっ、そうなの? すごいね。

2070/9/10 12:56

●スミコ

新しい金属触媒が開発されて、近赤外光からエネルギーを取り出す効率が高まったんだって。

2070/9/10 12:58

●ヒカル

ついに地球の自然システムの枠を飛び出したね。地球の環境とはちがうほかの惑星でも光合成ができて、エネルギーや物質が取り出せる時代が来るのかもね。

2070/9/10 12:59

●スミコ

私たちの未来、どうなるんだろう?

2070/9/10 13:03

●ヒカル

究極をいえば、エネルギーも栄養も自動的に手に入ったら、働かなくてもよくなるかもね。しかも、むりに地球にいる必要もなくなるみたいだし。

2070/9/10 13:04

●スミコ

前提って移ろうものなのね。

2070/9/10 13:05

(続)

「未来社会での会話」を創作して見えてくること

未来社会から人工光合成技術を見ると、エネルギーと二酸化炭素削減の技術とはすこしちがったものに見えたのではないでしょうか。

現在は、可視光での実用化が目標の人工光合成ですが、会話では、話が近赤外光にまでおよび、対象が地球の外にまで拡がりました。同様に、サイボーグ植物を体内に共生させる技術が現れたとたん、「人間と植物との共生」という大きな枠組みが現れ、人間と植物との境界について考える未来が想像されました。

この未来社会が現在とまったく異なるのは、生存にとどまらず人工的な生産プロセスにおいても、光が基盤となる資源の一つである点です。もう一つは、炭素を貯蔵する手段に、人工的な貯蔵手段が加わることです。植物を炭に変換することと、二酸化炭素から酢酸を合成することが、同じ炭素を保持する行為として選択可能な社会であり、現在は自然の系で閉じている炭素循環の系が、自然-人工系へと拡大したなかで議論される未来です。

さらに、人工光合成技術は、植物の光合成のメカニズムを模範とする技術でありながら、エネルギー面(場合によっては栄養面)で既存の植物からの独立を促します。むしろ、そうすることで、未来の地球での人間と自然との共存が実現することを示唆するものとなりました。

現在とはまったく異なる枠組みで人と自然との関係を捉える未来があり得ることを、さまざまな角度から教えてくれる技術。人工光合成のような大きなシステムのなかで機能する技術とその未来について考える意義は、このあたりにあるようです。

参考文献

石谷治・野崎浩一・石田斉編著『人工光合成-光エネルギーによる物質変換の化学』(三共出版、2015年)

光化学協会編『夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か-世界をリードする日本の科学技術』(講談社ブルーバックス、2016年)

近藤美欧・岡村将也・正岡重行「植物に学ぶ触媒デザイン-水から酸素をつくる鉄5核錯体」『化学』Vol.71 No.6、2016年、pp.29-33

M. Okamura, M. Kondo, R. Kuga, Y. Kurashige, T. Yanai, S. Hayami, V. K. K. Praneeth, M. Yoshida, K.

Yoneda,

S.

Kawata, S. Masaoka, A pentanuclear iron catalyst designed for water oxidation, Nature, Vol.530,

pp.465-468

(2016)

人工光合成.NAVI

http://www.artificialphotosynthesis.net/

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。

まさおか・しげゆき

自然科学研究機構分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域准教授。専門は金属錯体化学。