特集1

第18回地球研地域連携セミナーの報告

地域の〈あたりまえ〉を見つめなおす

バウンダリー・オブジェクトとしての世界農業遺産

報告●阿部健一(地球研研究基盤国際センター教授)+ 田村典江(地球研プロジェクト上級研究員)+

嶋田奈穂子(地球研研究基盤国際センター研究推進員)

地球規模の課題であっても、けっきょくのところ地域に根ざした活動とむすびつかないと環境問題は解決できない。このことの重要性は、世界を研究対象としている地球研だからこそ強く主張できる。そのような研究事例を紹介する。

取り上げた地域は、宮崎県北部地域。2015年に「高千穂郷・椎葉山地域」として世界農業遺産の認定を受けた。その後2016年度に、地球研は、宮崎県および世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活性化協議会からの要請により、より豊かな地域農業実現のための戦略策定事業に参加することになった。

〈あたりまえ〉のことが世界に認められる。聞き取り調査やアンケートの結果で明らかになったのは、まず地域の人が自分たちの農業をあらためて見つめなおすことの重要性である。そのため第18回の地域連携セミナーを高千穂町で企画し、さらにNHKエデュケーショナルの協力を得て、地域の人に向けた世界農業遺産についての映像作品を制作した。対象地域の農業の現状とともにここに報告する

第18回の地域連携セミナーは、宮崎県の高千穂町で開催した。テーマは世界農業遺産。高千穂町をふくむ宮崎県北部地域は、2015年に「高千穂郷・椎葉山地域」として世界農業遺産の認定を受けた。その地域の人たちといっしょに、地域の農業をふりかえり、より豊かな将来のために、なにを変えなければならないのか、そしてなにを変えてはいけないのか、話しあった。

世界農業遺産は「変える遺産」

まず世界農業遺産について説明しておきたい。世界農業遺産は、2002年に国連食糧農業機関(FAO)のプロジェクトとして始まった。世界的に注目すべき農業システムを選考・登録し、「遺産」として認定する。ユネスコの世界遺産と表面的には同じ制度である。違っているのは、変えながら遺してゆく、ということである。

ユネスコの世界遺産は、文化遺産であれ自然遺産であれ、「ありのまま」の姿で遺すことを目的としている。いっぽう、世界農業遺産は、変えてもよい遺産であり、場合によっては、むしろ変えることが求められる。農業が本来的に変化しつづける「生きているシステム」であるからだ。

人類は、農業を始めて以来、生産性を高め安定した収穫を得るために、ひたすら農業を進化させてきた。新たな知識を取り入れ、技術を開発し、農業を変えてきたのである。そこにはその地域に住む人の叡智が集約されている。だから優れた農業は、過去の遺物として「ありのまま」遺すのではなく、「生きているまま」つぎの世代に伝えるべきだろう。世界の模範となる農業を評価・認定し、あらためて農業の将来を考えたい。そのために創設されたのが世界農業遺産である。

創設したのは、当時FAOの水・土地局長だったパルヴィス・クーハフカン氏。招へい外国人研究員としてなんどか地球研に訪問・滞在している。プロジェクトとして試行錯誤で始め、いよいよFAOの公式のプログラムとして始動する段になり、事前に制度の透明化、選定基準を明確化すべく、専門家会議が開かれた。地球研からはダニエル・ナイルズさんと私が参加した。

どのような農業を認定するのかはすぐに決まった。経済性や効率のよいものだけが「よい農業」ではない。農業の多面的機能も評価すべきだ、というのがわれわれの考えである。むろん①食料および生計の確保、は重要だがほかにも、②生物多様性の保全(遺伝的多様性もふくめ)、③地域性に裏打ちされた知識と技術、④農業が育んだ文化・価値観、⑤優れた景観の創出、を評価の軸に定めた。

頭を悩ませたのが、変わることを前提としている「生きている」農業システムをどのように評価するか、ということである。

結論として、将来どのような農業をめざしているのか、そしてその実現のためにどのような具体的な活動を行なう予定なのか、いわゆる「行動計画」を重視することにした。現状に問題がない農業などない。申請する側には、現行の農業の問題を明確にし、その解決だけでなく、さらによりよい農業をめざそうという意欲と態勢、具体的な方策を行動計画に示すことを求めた。現状だけではなく、選考にあたっては、未来の「ありうべき」農業にむかってどのように変えてゆこうとしているのかも考慮することにしたのだ。これは地球研が標榜している設計科学的な考えを反映させたものである。

バウンダリー・オブジェクトとして

さて地域連携セミナーである。今回の目的は、世界農業遺産をバウンダリー・オブジェクトとして活用することである。つまり、異なるコミュニティ・組織をつなげる共通の課題として、世界農業遺産を活用するということである。セミナーをその一つのツール、「場」にしたいと思った。これは地球研が考える「知の共創」の試みとも深くかかわっている。

「高千穂郷・椎葉山地域」は、宮崎県北部の五つの自治体(高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町・椎葉村・諸塚村)がかかわっている。ただし、申請を主導したのは、宮崎県の農政局だ。英文の申請書は大部になり、かなりの時間と労力が必要となるうえに、世界農業遺産は、一般社会ではまだ認知度は低いので、どうしても行政が主導するトップダウンの申請になる。

しかし、世界農業遺産は本来、地域の人が主体となるボトムアップの申請であるべきである。地域の農業の将来を、その担い手を軸に、関連する地方行政やさまざまな社会的組織が加わって、どうすべきかをともに議論する。その結果の一つとして、「それなら世界農業遺産に申請してみようか」となるのが望ましいのである。世界農業遺産の申請は、このように優れたバウンダリー・オブジェクトとなりえるのだ。

とはいえ、世界農業遺産は認定されてからがより重要である。この点も、認定されて「よかった」となるユネスコの世界遺産と違っている。認定後には行動計画に沿って、地域にふさわしい農業にむけて活動することが求められる。関係者で議論する場は、多ければ多いほどいい。地球研は宮崎県から「世界農業遺産の戦略策定」に関する委託事業も受けた。地域の農業をどうするかを、地域の人たちといっしょに考える、その作業に加わることになったのである。セミナーはその一つの「場」として機能することになる。

変えなければならないものと、変えてはならないもの

セミナーでは、まず私から、世界農業遺産の概要と、なぜ高千穂郷・椎葉山地域が選ばれたのかを話すことにした。多くの人にとって世界農業遺産は、「聞いたことはあるがよく知らない」ものだからだ。

たとえば高千穂郷にはみごとな棚田が拡がる。かつてはどこにでもあった懐かしい風景だが、ここの棚田は特別だ。高千穂郷を流れる五ヶ瀬川は深い峡谷を刻んでいるため、棚田に落とす水は上流部から延々と水路をひいてこなければならない。長い水路は500

㎞におよぶ。重機もなかった時代に、地域の人びとが文字どおりみずからの手で、ときには岩に穴を穿ちながら通した水路である。世界農業遺産の科学委員として現地調査をしたときに教わったことだ。山腹を幾重にも重なりながらひかれた水路は、説明を受けないと気づかないが、世界の人を感心させるに充分である。

椎葉山地域の山の景観もみごとだ。日本の山のほとんどが、戦後いっせいにスギやヒノキの植林地になったのに、ここでは常緑や落葉の広葉樹林がかなりの面積を占め、スギ・ヒノキの植林地とみごとなモザイク模様をなしている。「山で暮らすには、むかしながらの森も残しておかなければならない」、という先人の教えを守りとおした結果である。

地元の人にとっては、棚田や森林の風景もむかしからある、あたりまえのものだが、この〈あたりまえ〉がすごいことであり、変わらない風景が大切なのだ。

こうした話をしたあとに、林浩昭さんに、一足先に世界農業遺産に認定された国東半島宇佐地域の認定後の取り組みについて話をしてもらった。林さんは、お父さんが亡くなられたあと、東京大学の助教授をやめ、残されたお母さんと家業の椎茸栽培を継いだ方で、申請には当初からかかわり、認定後は推進協議会の会長として、さまざまな活動をされている。その話をしていただいた。

けれども、われわれ二人の講演はいわば前座である。高校生にも世界農業遺産を考えてもらった。彼らは未来の農業の担い手である。そしてメインはパネルディスカッションだ。地元の、立場の違う4人の方に登壇いただいた。

わずかな棚田で稲をつくり、牛も数頭飼い、冬場は椎茸を栽培し、さらに林業も営む。さまざまな「農業」を組みあわせるのがこの地域の典型的な農業である。農家の代表は、このむかしながらの農業を継いでいる佐藤公也さんと、これとは対照的に畜産に特化し、近代的な牛の多頭飼育をめざしている田邊貴紀さんである。地域の女性の代表として、地元の素材だけをつかった料理を出すレストランの共同経営者、坂本佐代美さん。廃校になった小学校を利用したレストランは、海外の観光客にも人気がある。そして、天孫降臨の地の高千穂神社の宮司さんである後藤俊彦さん。災害がないことを祈り、収穫の豊かさを感謝する。さまざまな意見を地元の人が地元の人の前で述べることが大切だ。

人智のおよばぬものであり、人が制御できないのが自然である。その自然を相手にする農業では、神さまはいつも人びとの生活にちかいところにいる。集落ごとに神楽が継承されているように、とくにこの地域では神の存在が身近だ。

変えなければならないものと、変えてはならないもの。世界農業遺産が、変えてゆく遺産だとしても、この地域で変わらずに大切にしてきたものがあるはずだ。何代もつづいてきた農業のなにを残して、なにを変えるのか、みんなで考えたいと思ったからである。すぐに答えがでるわけではない。みんなで考えつづけることが重要なのである。(阿部)

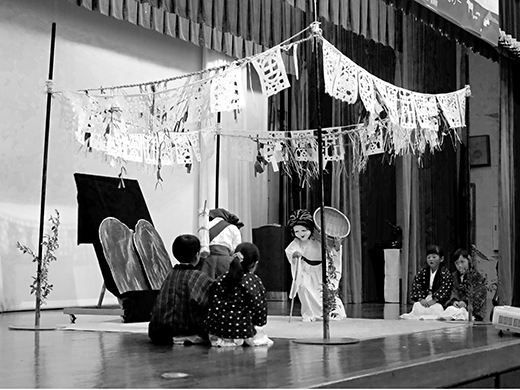

旭ヶ丘保育園児による園児神楽の披露

高千穂高校生による発表

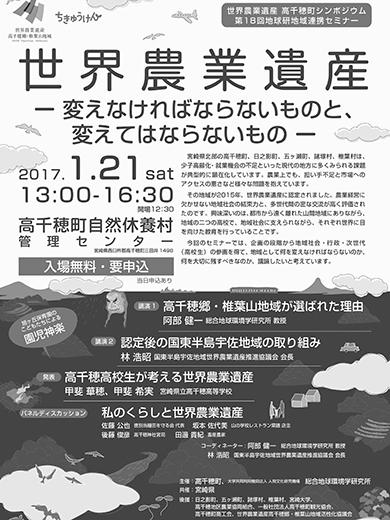

第18回地球研地域連携セミナー

世界農業遺産

変えなければならないものと、変えてはならないもの

2017年1月21日(土)13:00~16:30

高千穂町自然休養村管理センターにて

■ プログラム

-

講演1

「高千穂郷・椎葉山地域が選ばれた理由」 阿部健一(地球研教授)

-

講演2

「認定後の国東半島宇佐地域の取り組み」 林 浩昭(国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 会長)

-

発表

「高千穂高校生が考える世界農業遺産」 甲斐華穂、甲斐希実(宮崎県立高千穂高等学校)

-

パネルディスカッション

「私のくらしと世界農業遺産」

佐藤公也(徳別当棚田を守る会 代表)、坂本佐代美(山の学校レストラン菜膳 店主)、後藤俊彦(高千穂神社 宮司)、田邊貴紀(畜産農家)

セミナー会場のようす

〈あたりまえ〉のすばらしさを共有するための映像教材の協働制作

嶋田奈穂子(地球研研究基盤国際センター研究推進員)

町の「PR映像」というものがある。私が育った町には世界遺産の寺があるので、自分の町のPR映像を見る機会は多かった。ただし、どれだけ美しい寺や町並みが映っても、それはいつも他人事のようなものだった。たぶんそれは私にとって〈あたりまえ〉の暮らしの風景ではなかったからだ。

高千穂郷・椎葉山地域において、世界農業遺産認定を活用し、どのような地域の将来像を描き、行動してゆくのかという戦略の策定に関する研究の一環で、昨年度、この地域のPR映像を制作した。PRしたいことは地元の〈あたりまえ〉のすばらしさ。視聴対象者は、〈地元に暮らす人〉である。

きびしい自然環境のなかでの農業の営みとその景観、そしてその農業を支えてきた人と人、人と自然の連綿とつづく密なつながりが評価され、世界農業遺産に認定された。このすばらしさは地域の暮らしそのもので、地元の人にとっては〈あたりまえ〉のことだった。

地域の将来像を地元の人が描こうとするとき、地元の課題と魅力の両方を理解している必要がある。課題は目につきやすいが、〈あたりまえ〉のことは見えにくい。だから、この地域の〈あたりまえ〉を地域の人に見せるための映像が必要だった。

制作はむずかしかった。よそ者の私たちには、どんな風景や音が地元の人にとって〈あたりまえ〉なのかわからないからだ。そこで、地域の高校生とそのご両親、おじいちゃん、おばあちゃん、町で働く方にヒアリングを重ねた。そこで聞く地域の思い出、未来についての考えをそのままストーリーにし、そこで聞いたことばをつなげてナレーションをつくった。結果的に地域の方がたとの協働制作となった。この制作プロセス自体の重要性を知ったのは、今年6月、映像を地域の方に初めてお披露目したときである。「なぜか泣ける」と言ってくださる方が多くいた。「他人事」ではない映像がつくれたのかもしれないと、ホッとした。研究者だけの視点では、この映像はつくれなかった。

映像のもつ効果の大きさや可能性の高さについては地球研でも共有されつつあり、多様な活用方法が検討されている。そこに一つ、「視聴対象者との協働制作」という映像制作の新たな手法の可能性が加わった。

映像制作のプロセス

1 出演する高校生の決定

高千穂高校では、行政およびNPO法人との連携によって、世界農業遺産教育プログラムを実施している。このプログラムで学ぶ高校生に本映像のメインキャストとして出演協力をいただいた。メインキャストの決定は、世界農業遺産教育プログラムでの研究発表内容にもとづいている。生まれ育った地域への考えや目線が鮮明で、悩みながらも将来に向けた自身の考えを発表した4名に出演を依頼した。

2 出演者に、地域、農業、家族に対する考え、将来の夢についてのヒアリング

樫本星願(かしもと・しおん)

五ヶ瀬町出身。現在は高校の寮で生活している。五ヶ瀬町の実家に帰ると癒される。

大好きな場所は、廃校になった鞍岡中学校。将来は五ヶ瀬町に帰って地域のお年寄りのために働くことが夢。

岩田信一郎(いわた・しんいちろう)

高千穂町出身。大好きな場所は、日之影町に住むおじいちゃんの家。週末にはナバ(椎茸)取りを手伝ったりする。

将来は高千穂町を出て、歌手になって人を喜ばせることが夢。

佐藤瑠香(さとう・るか)

高千穂町出身。高校では放送部に所属し、町内放送も担当している。

将来自分がなにになるのか、まだ迷っているが、だれかとだれかをつなげるような職業につきたい。

佐藤若奈(さとう・わかな)

高千穂町出身。この地域の自然や風景、祖父母の代からつづく暮らし方が大好き。

将来はこの地域のために、この地域のすばらしいところや美しい風景をだれかに伝える仕事がしたい。

3 ストーリー、ナレーションの共創

本映像の狙いを表現するためのストーリーと、それに沿ったナレーションは、各行政担当者、地域の方がた、出演者(高校生)のご家族へのヒアリングや打ち合わせで得られたことばや考えにもとづいている。地域でつかわれるなにげないことば、なにげない生活、そこに根ざす思想を取材し、そういった文化的基盤が世界農業遺産認定の礎となり、そのうえで将来にむけて「なにをきちんと残し、なにを変えなければならないのか」を考えるきっかけとなる展開とした。

4 挿入風景の選定・撮影

これまで地域のPR素材としてつかわれてきた特徴的な景観や観光地の映像はいっさい排除し、5町村に共通する生活に根ざした身近な風景を選定した。椎茸栽培、森林、茶畑、牛、神社、神楽、飲み会の風景がそれである。

5 視聴と検証

映像作品「世界農業遺産 高千穂郷・椎葉山地域 ショートドキュメンタリームービー」は、YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=imY_kXWQenY)で視聴できる。しかしながら、映像の狙いは、高千穂郷・椎葉山地域の域内の方がたにむけたものである。今後は道の駅、域内の学校、公民館活動においての放映をめざしている。また、その効果がどのようなものであるかの検証については、今後の研究テーマの一つとしたい。

*この映像制作は、世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活性化協議会からの受託研究の一環として、地球研が行なったものです。撮影・編集は株式会社NHKエデュケーショナルに委託して行ないました。ご協力いただきました地域の皆さま、関係者の皆さまに心から感謝いたします。

食べること、暮らすこと

田村典江(地球研プロジェクト上級研究員)

宮崎県といえば、さんさんと降り注ぐ陽光や温暖な気候といった南国の風景がまずイメージされるだろう。しかし、世界農業遺産に認定された県北部の高千穂郷・椎葉山地域(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚村、椎葉村)は、高い山、深い谷、豊かな川に特徴づけられる景観をもち、いわゆる「南国宮崎」とは異なる趣をみせている。展望台から見渡すと、連なる山並みは遠く阿蘇へとつながり、太古のむかしに、人びとが山をつうじて行き交っていた歴史をいきいきと感じることができる。荘厳で雄大な自然が、そこには拡がっている。

2017年の1月から3月にかけて、高千穂郷・椎葉山地域を訪れる機会を得た。食と農は人間社会の根幹的な営みである。と同時に、食と農は人間が自然環境と対峙する領域に築き上げられる体系でもある。高千穂郷・椎葉山地域の食と農の営みを知ることは、自然をうまく利用し持続的な暮らしを考えるためのヒントになる。そこで私たちは世界農業遺産地域に暮らす人びとに、地域の食と農について、地域の未来についてインタビューを重ねた。

〈あたりまえ〉が世界農業遺産に

世界農業遺産に認定されたことについて尋ねると、地域の皆さんは口ぐちに「認定された景観や農業は自分たちにはごくありふれたものだったので、まさかこれが世界的な遺産に認定されるとは」と語る。長くつづいてきた地域の営みとはきっとそういうものなのだろう。よそから訪れた私にとっては、驚くべき風景なのだけれども。

高千穂郷・椎葉山地域の農業にはたくさんの品目があり、たくさんの営みがある。ある人はこの地域の農の営みについて、「自分たちがしてきたことはあたりまえのこと。経済行為と思ってしてきたわけではない」と語った。急峻な山地のために、平坦な土地が少ないこの地域では、さまざまなくふうにより農業が営まれてきた。

たとえば火入れにより草木を肥料とする焼畑農法が伝統的に行なわれてきたが、焼畑はいつでもどこでもできるというわけではない。延焼を防ぐための気象条件の見きわめ方や火の入れ方の技術が必要であるだけでなく、年間をつうじたスケジュールを立てることで初めて成立する。

あるいは傾斜地を活用するための棚田も同様である。棚田の建設そのものが土木技術のたまものであるが、くわえて、深い峡谷で棚田を灌漑するために、先人はこの地域の急峻な山腹に水路網を切り拓いた。重機のない時代に築き上げられた総延長500kmにもおよぶ水路はだれもが感嘆する景観だろう。

「農林複合経営」もこの地の農業の特色の一つで、文字にすると堅苦しいが、田んぼをつくり、茶をつくり、椎茸をつくり、牛を飼い、木を伐るという暮らしのことをさしている。「兼業」とはすこし違っていて、あくまで専業農林家なのだが、繁忙期がずれるように異なるしごとを組みあわせることで、年間をつうじて、山と田畑で生計を立てることができる。牛を飼って堆肥をつくり、それを農地に入れ、米ができたら稲わらを牛の飼料にするという物質的な循環もある。

複合経営についてきいていると、農業や林業、畜産といった区切りはあくまでも現代社会のつごうによるものにすぎないと気づく。そういった既存の枠組では切り取れない、山に囲まれた狭い土地を最大限に効率的に利用するしくみがある。

地域のすべてがつながっている

高千穂郷・椎葉山地域の壮大な景観は、この地域の都市からの隔たりを表すものでもある。道路が整備されてずいぶんと早く行けるようになったとこの地域の人は言うが、現代においてもなお都市部へのアクセスには時間がかかる。道路網発達以前のこの地では、取り巻く自然と対峙しながら、人びとは寄り添いあって暮らしを築いていたのだろう。

いまもなお、この地域には、溝掃除や草刈りから祭りに至るまで、共同体により維持される慣行が無数に存在している。人と人の距離がちかく、しきたりの多い暮らしにはわずらわしいこともあるのではないかと推察するのだが、「田舎だからなにかと寄りあいが多くて」、「回覧板を持ってゆくにしてもお茶やなにかが出てきて、すぐには帰れないようなところがあって」と語る人びとの顔は、苦労を語りながらもほころんでいる。

全国的に著名なものから集落のなかで営まれてきたものまで、この地域には多くの伝統的な民俗芸能があるが、五穀豊穣の願いであったり、農作業の労働歌であったりと、農の営みにつながるものも多い。代表的存在は神楽だろう。高千穂の夜神楽といえば、観光資源としても名高い。この地域の人もそれは否定しないが、同時に、「神楽は五穀豊穣を祈る神事で、けっして〈踊り〉ではないんですよ。神楽は〈舞う〉ものです」とも言う。「舞の一部だけをみても神楽はわからないでしょうね」とも。小学生から高齢者までがいっしょになって練習する過程や、舞台の準備、炊き出し、昼の神楽、夜の神楽、終わってからの飲み会まで、すべてがつながって地域をかたちづくっている。

社会が変わるなかで

高千穂郷・椎葉山地域の暮らしは、もちろん、単純なユートピアではない。日本の多くの山村地域と同じく、この地域も過疎高齢化に苦しんでいる。学校がなくなり、ところによっては高校に通うにも下宿する必要がある。進学を機に地域を離れる人も多い。耕作放棄地や空き家が増え、集落機能の維持がむずかしいところがある。

ただ不便でなくなればそれでよいというわけでもない。便利さと引き替えに失われる伝統もある。たとえば行事食がその例で、集落で行なわれていた冠婚葬祭が外部のサービスへと切り替わると、家庭で行事食をつくることも少なくなる。

便利さと食という点では、また別のことばの印象も強く残っている。それは「クイミチ」ということば。食べる道と書くのだろうか、自然のものを食べる知恵や技術のことを意味するという。教えてくれた人が言うには、「年配の人に『いまの若い者はクイミチを知らん』と言われたことがあるんです。『クイミチを知らんと、食料に困ることになるぞ』とも。ものがなかった時代には、いまでは食べないようなものを食べる技術や知恵があったんでしょうね」とのこと。便利さが地域の知恵を過去の遺物に変え、レジリエンスを弱める事例と描写することもできるが、個人的にはむしろ、敏感にそれを察知し警句を発する先達の機知により感銘を受ける。本来的に厳しい山村で暮らしつづけてきた人ならではの感度とでもいうべきか……。厳しい環境での生存を支えてきた知恵や知識をどう残していくか、また復活させていくかは、5町村に共通した課題といえるだろう。

新しい「農」のかたちを描く

未来の高千穂郷・椎葉山地域をつくろうと模索する人びとにも出会った。地域に生まれ育った人もいれば、いちど出たものの帰ってきたという人も、またほかの地域から移り住んだ人もいる。ある人は「田舎には飲み屋も娯楽もないけど、田舎ならではのよさを実現したい」と語った。仕事帰りに渓流で遊ぶことができる、ピザ釜をつくり時間ができたらピザを焼く、鹿肉をもらって燻製ジャーキーをつくる、そういう職場環境をつくりたいという。またある人は「ここに移り住んで、農産物の品質がすごくよいと思った。けれども充分に利用されていないものも多い。だから農産物加工を仕事にしようと思った」という。

一般的に、農業は近代化するにつれて、より単純で大規模な行為へと変貌してきた。品目を減らせば手間が減り、効率があがる。農業を産業に、農産物を商品にするためには、モノカルチャーであるほうがぐあいがいい。だが農業が本来的にもつ拡がりや豊かさは産物の生産や流通という観点だけでは捉えきれない。農業は生きてゆくすべであり、景観をつくり文化をつくる営みである。農業が単純化して市場での競争力が高まると、随伴する景観や文化がやせ細り、地域の豊かさや持続可能性が失われるかもしれない。しかしだからといって、単純に、市場に背を向け自給自足をめざす道が未来への代案とも思えない。まず地域自給があり、そのうえで余剰が市場化され換金されるというかたちの、自然や社会とのバランスのとれた農業や農山村の経済がありうるのではないだろうか、この地域からそういう新しい「農」のかたちを描けるのではないだろうかと、そびえ立つ山並みを見ながら思った。

世界農業遺産の価値

なんどめかのグループインタビューでのこと。ある移住者が「この地域に伝統工芸などが残ってきたのは不便だったからではないか。残そうとして残したというより、偶然に残ってきたもの。だからだれもそのすばらしさについて認識していなかった。世界農業遺産認定を機に、地元の人が不便さを誇れるようになるといい」と話した。しかし、それを聞いた地元育ちの人は、すこし反発するように、「世界農業遺産といっても住民が豊かさを実感できなければ受け入れることはできないのではないか。すこしでも経済的に豊かになりたいし、よい生活をしたい。子どもに苦労をさせたくないと地域から外に出す親もいる。豊かさを得るためには伝統的な農業だけではむずかしい。世界農業遺産の理念を活かした別の方法があるはずだ」と述べた。二つの語りは一見すると対立をはらむかのようである。しかし、このような対話を可能にすることが世界農業遺産という枠組の価値であると思う。なぜならその理念は、伝統的な農業を讃えつつ、変わること・変わってゆくことを否定しないからだ。

伝統的な農山漁村の暮らしや古いライフスタイルを再評価しつつ、ただそれを回顧し、むかしはよかったというノスタルジーに浸るのではなく、現代の知恵や技術を加味してよりよい未来の暮らしを模索するためにこそ、世界農業遺産の認定が活用されるべきと私は考える。

私たちはいま、価値の転換を求めている。日本をふくむ先進国の多くの人びとのあいだに、「ほんとうにこれ以上の成長が必要なのか?」という気分が、静かに、しかし確実に拡がりつつある。GDPはもはや、暮らしの豊かさを表現する指標として充分ではない。新しい暮らしのあり方を求める人びとの数は確実に増えている。今後の高千穂郷・椎葉山地域での取り組みが、新時代の豊かさをもつライフスタイルへと結実し、新たな価値を世界に提示する存在となることを強く期待している。

高千穂郷・椎葉山地域の位置

日之影町戸川集落の棚田

あべ・けんいち

専門は環境人間学、相関地域学。地球研研究基盤国際センターコミュニケーション部門部門長・教授。2008年から地球研に在籍。

たむら・のりえ

専門は漁業と林業の政策や経済。研究プロジェクト「持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築(略称:FEAST)」サブリーダー・プロジェクト上級研究員。

しまだ・なほこ

専門は人間文化学、思想生態学。日本や東南アジアなど、それぞれの土地に根ざした聖地について研究している。