百聞一見──フィールドからの体験レポート

世界各国のさまざまな地域で調査活動に励む地球研メンバーたち。現地の風や土の匂いをかぎ、人びとの声に 耳をかたむける彼らから届くレポートには、フィールドワークならではの新鮮な驚きと発見が満ちています

泥炭地と暮らしをつなぐ水

鈴木 遥 (プロジェクト研究員)

それは、灼熱の太陽が照りつけるカパウバル村で調査をしていたときだった。全身から汗が出て、あまりの暑さで水浴びをしようと思った。水浴びには、泥炭地の水をつかう。村の人はこの水を「Air Merah(赤い水)」と呼ぶ。この水を頭からザバーッとかぶったとき、私と泥炭地とは水でつながっていて、一つなのだと、感じたのであった。

荒廃泥炭地の回復と水

東南アジアに広く存在した熱帯泥炭湿地林は、1990年代以降大規模に開発され、その過程で排水が進んだ。こうした開発がおもな要因となり、泥炭湿地は乾燥し、広範囲にわたる火災が発生し、煙による深刻な健康被害が拡がった。東南アジア最大の泥炭地面積を有するインドネシアでは、泥炭地での火災防止、乾燥泥炭地や荒廃泥炭地を回復するための活動が、国を挙げて進められている。

泥炭地と調和した社会のしくみを考えるうえで、私は「水」が重要なキーワードになると考えている。火災によって荒廃した泥炭地を回復させる場合でも、地下水位の回復は重要だ。開発によって排水され、乾燥化した泥炭地を、いかに湿地化し、水とともにある状態を取り戻すか。これが泥炭地での火災を防止し、泥炭地を保全するうえで重要なポイントとなる。

雨で表情を変える泥炭地

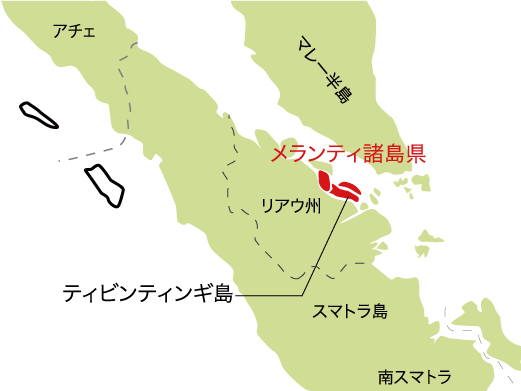

インドネシアのリアウ州メランティ諸島県はおもに3つの島からなり、いずれも島全体が泥炭地でできているというユニークな地形をもつ。泥炭地は数千年もの年月をかけて有機物が堆積しドーム状に形成されるが、このドームがそのまま島になっているのである。私たちのプロジェクトでは、このうちのティビンティンギ島にあるカパウバル村を調査地の一つとしている。

村で調査をしていると、雨が降るか降らないかで、泥炭地のようすは大きく異なってくることがわかる。雨が降ると、家の前は水浸しになり、道路もぬかるんでバイクを走らせることさえむずかしい。反対に、雨が降らないと、泥炭地はカラカラに乾燥し、バイクで走ると泥炭の細かい粒子が舞い上がって、目や鼻やのどに容赦なく入ってくる。

泥炭地が乾燥するようになったのは排水路ができてからだ、と住民は話す。排水路ができるまえは、乾期でも泥炭地はつねに湿っていたという。雨が降るともっと水があふれたそうだ。このような話を聞くと、泥炭地では雨が降るか降らないかが人びとの暮らし、たとえば村と村のあいだの交通アクセスなどを大きく左右してきたのだろうし、こうした水環境とうまく付きあいながら暮らしが成り立ってきたことが想像される。そして、泥炭地では人びとの暮らしと水は切り離せない関係であることをあらためて感じる。

泥炭地と水と人びとの暮らし

住民の暮らしは、泥炭地と水によって支えられている。人びとは、泥炭地の赤い水を飲み、赤い水で水浴びをし、赤い水で洗濯をする。洗濯の最後のすすぎだけ、雨水をつかう。豊かな水は病気を媒介する蚊などの温床となることもあるが、村では、これまでにマラリアやデング熱などがはやったことはないそうだ。

住民の多くは、泥炭地でサゴヤシを育てて生計を立てている。サゴヤシは水がある環境でよく育つ。サゴヤシ林でのどが渇いたときには、泥炭地に穴を掘り、そこから湧き出た赤い水を飲む人も少なくない。いまはもう火災によって焼失してしまったが、かつてのサゴヤシ林のなかにはもともと泥炭地にみられた自然林も残されており、この自然林には水源の役割もあったそうだ。

雨が降り、泥炭地が雨水を蓄え、その水を人が生きるためにつかい、残りは海へ流れる。泥炭地の保水力とそこにある人びとの暮らしに価値が置かれる、そんな地域社会のあり方について、このプロジェクトで考えたいと思う。

メランティ諸島県の位置

火災後のサゴヤシ林と焼け残った樹木(カパウバル村、2017年5月1日)

赤い水で洗濯する住民。板に服を打ちつけるように洗うと汚れがとれる(カパウバル村、2017年6月6日)

赤い水で水浴びする住民。1日に2、3回水浴びをする(カパウバル村、2017年6月6日)

すずき・はるか

研究プロジェクト「熱帯泥炭地域社会再生に向けた国際的研究ハブの構築と未来可能性への地域将来像の提案」プロジェクト研究員。専門は東南アジア地域研究。社会と自然の相互関係を、自然資源を長く大切に利用するためのしくみから研究している。