先端技術と向き合う 〈第1回〉

生きもののあり方を変えるゲノム編集

ミクロの設計図を書き換える

聞き手●遠山真理(地球研広報室特任准教授) + 熊澤輝一(地球研研究基盤国際センター准教授)

今回の先生●西増弘志(東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻助教)

地球と社会の可能な未来を考えるにあたり、さまざまなテクノロジーと向き合う企画の第1回。唐突に思われた方は63号の第0回をご一読いただきたい。これから扱うテクノロジーは、研究段階にあって社会に実装されていないもの、および実践段階にはあるが普及にむけて解決すべき課題のあるものである。前者では技術が普及した社会の姿を、後者では一歩踏み込んで、社会が技術を上手に使いこなすなかで起こることを描き出す。第1回はシンプルに、地球にある生命を扱う最先端の技術として、ゲノム編集を取り上げる。

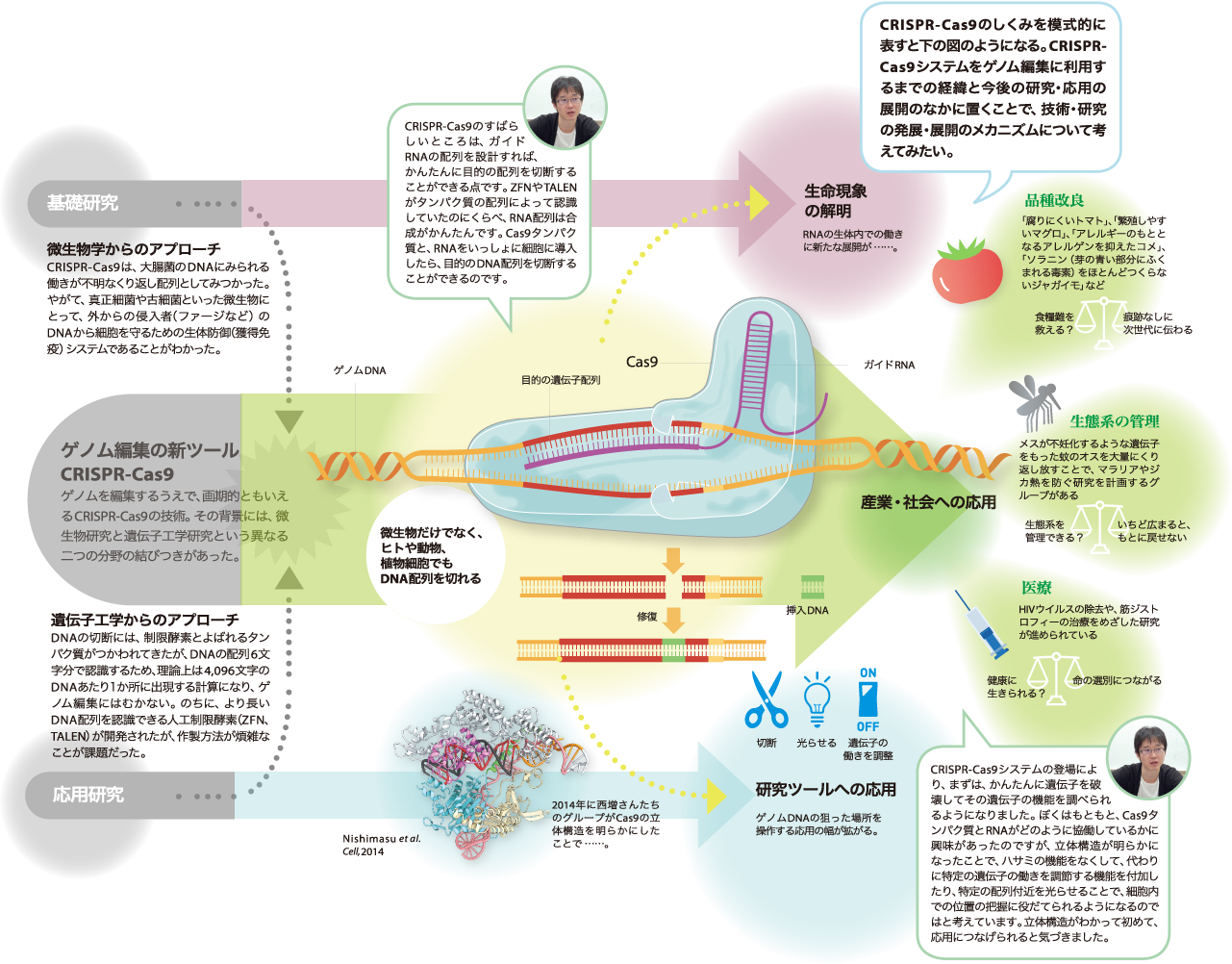

ゲノム編集とは、狙った遺伝子を改変する技術のこと。編集したい遺伝子のDNA配列を切断して壊したり、新たな配列を付加できることにその核心がある。では、ゲノム編集が普及し、DNAを「切る」ことがふつうになった社会とは、どんな社会なのだろうか。今回は、編集担当者間で基礎を学んだあと、ゲノム編集ツールの立体構造解析について最先端の研究を進める東京大学の西増弘志さんを訪問し、ご自身の立ち位置からのゲノム編集技術の変遷と潮流についてお話をうかがった。これらを出発点に、現在のゲノム編集技術がどのような流れのなかにあるのかを構図に描き、ゲノム編集とともにある未来について考えてみたい

私たちの体は、約37兆個もの細胞からなっています。その一つひとつに、遺伝情報であり、私たちの細胞や体の設計図となる、ゲノムDNAがふくまれています。DNAには、四つの塩基(A、T、G、C)があり、それらの並び方が遺伝情報となります。ヒトゲノムDNAの場合は約30億塩基対、つまり塩基を文字にたとえれば、一つの細胞にふくまれるヒトゲノムDNAにこの『地球研ニュース』15,000年分の情報が詰まっていることになります。

遺伝子を書き換える技術

DNAの塩基配列を変えれば、遺伝情報も変わります。つまり、遺伝情報を書き換えることができれば、生物に新しい機能を付加することが可能になるため、これまでさまざまな改変方法が開発されてきました。たとえば、遺伝子組み換え技術は一般消費者にもよく知られているでしょう。

遺伝子組み換えは、生物種を超えて遺伝子を挿入する技術です。すでにトウモロコシやダイズなど、遺伝子組み換えを利用した作物が市場に出回っています。

従来の遺伝子組み換え技術は、導入するDNAを細胞外で準備する必要があり、手間がかかることが難点でした。さらに、狙ったところに遺伝子を挿入するのがむずかしく、想定外の場所に遺伝子が入ることがある、結果が得られるまで時間がかかるなどのさまざまな課題もありました。いっぽう、ゲノム編集は細胞内でDNAを改変でき、実験施設さえ整っていれば、狙った場所の遺伝子を比較的容易に変えられる技術です。

|

遺伝子が入る 場所の精度 |

操作後の痕跡 |

|

|

遺伝子 組み換え |

予想しない場所に遺伝子が入る場合がある |

遺伝子が挿入されたかどうかを判別する配列が残る |

|

ゲノム 編集 |

遺伝子を入れる場所をピンポイントに指定できる |

遺伝子が挿入されたかを判別する配列を挿入する必要がないので、痕跡が残らない |

ゲノム編集ツール CRISPR-Cas9システム

ゲノム編集ツールの要となるのが、DNA配列の認識です。その方法は、タンパク質を用いて認識するZFN(zinc finger nuclease)やTALEN(TAL effector nuclease)と、RNAを用いるCRISPR-Cas9の大きく2つに分けられます。RNAには、もともとDNAと相補的な鎖をつくる能力があるので、合成がかんたんで、高い精度で配列を認識できます。Cas9タンパク質には、DNA配列を切断するハサミの機能があります。ガイドRNAが二重鎖DNAの特定の配列と結びついて、切断することができます。

先端技術を担う若手研究者

西増弘志

東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻 助教

専門:構造生物学、生化学

話をうかがった西増弘志さんは、ゲノム編集について、構造から機能を明らかにする基礎的な研究を進めています。彼の解明した立体構造から、どのようにCRISPR-Cas9(ゲノム編集に利用されるタンパク質-RNA複合体)がDNAを切断しているのか、そのしくみが明らかになりました。構造が明らかになったことで、ヒトゲノムDNAのなかから特定の位置を見つけだすことができるCRISPR-Cas9の性質を活かして、DNAの特定の場所を光らせたり、特定の遺伝子の働きを調節する応用が考えられるようになりました。このような応用から生命現象に関する理解が深まると考えられます。

急激な技術の進歩に対する社会の反応

ゲノム編集を取り巻く状況は刻一刻と変わっています。2015年に中国の研究チームがヒトの受精卵に対してゲノム編集を施したことを報告しました*1。その受精卵を母体に戻すことはしませんでしたが、各国の研究者コミュニティからは、ヒトの受精卵に対してゲノム編集を施すことに対する否定的な意見が相次いで発表されました。それからわずか2年後の2017年2月には、米国科学アカデミーが、重篤な遺伝性疾患を予防する目的にかぎり、生殖細胞のゲノム編集を認めるとする報告書「Human

Genome Editing: Science, Ethics, Governance」を公表しました。

いっぽう、国内においてもゲノム編集によって育種を進めた植物の隔離圃場試験にむけて、2017年2月に文科省と環境省が「研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の申請に係る学識経験者からの意見聴取会合」*2を開き、生物多様性影響評価の内容が審議されています。また、2017年4月には、厚生労働省がゲノム編集技術を、遺伝子治療などの臨床研究指針にふくめるための専門委員会を設置し*3、受精卵に対してゲノム編集を施すことを禁止する方向で議論を始めています。

*1 CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes, Liang et al. Protein & Cell, May 2015, Volume 6, Issue 5, pp. 363-372

*2 http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/H28gijishidai01.html

ゲノム編集のある社会を生きる

みぢかとはいえないゲノム編集技術だが、今後さらに発展して、社会に浸透してゆくと想像できる。ゲノム編集技術が発展し広く普及した社会では、人びとはどのように暮らしているのだろうか。未来に暮らす男女、タクミさんとアヤさんの日常会話を想像してみた。未来のありかたを考える「思考実験」である。

タクミ

きょうはトマトサラダ食べたいなと思ってスーパーに行ったら、「鮮度が保てる!」とうたっているトマトがあったんだ。

2070/5/6 19:05

アヤ

知ってる! ゲノム編集でつくられたトマトでしょ。トマトって、ゲノム編集のおかげで、いっきに品種が増えたらしいよ。いろいろ選べて楽しいよね。

2070/5/6 19:20

タクミ

むかしは、かけ合わせで品種改良していたから、時間もかかってたいへんだったらしいね。ゲノム編集が発表されたときには、こんなすごい技術はないと、研究者も大騒ぎだったらしいよ。

2070/5/6 19:22

アヤ

いまとなっては、食べものにゲノム編集技術をつかうことは当たりまえだし、日々、いろいろな生物に施されているんだろうね。

2070/5/6 19:23

タクミ

いちど編集してしまったら跡が残らないらしいから、知らずに食べているかもしれないね。最近は、筋ジストロフィーもゲノム編集で治療ができるようになったらしいよ。

2070/5/6 19:23

アヤ

筋ジストロフィーって、体の筋肉がしだいに動かせなくなって、最後には呼吸もできなくなってしまう難病でしょ。患者さんはずっと待ち望んでいただろうね。

2070/5/6 19:30

タクミ

そうだね。いっぽうで、受精卵の段階で病気を治療する方法については、まだ議論がつづいているね。成人だったら、ゲノム編集をつかった治療を受け入れるかどうかを自分で判断できるけど、受精卵となると、了承をとることができないしね。

2070/5/6 19:32

アヤ

いちどDNAを書き換えてしまったら、子や孫へと伝わってゆくものだし、遺伝性の疾患をもって生まれた方への風当たりも強くなるものね。

2070/5/6 19:35

タクミ

思いどおりの形質をもったデザイナーズベイビーだって、技術的には可能なんだから、ちょっと怖い面もあるね。

2070/5/6 19:36

タクミ

そういえば、マラリアっていう病気がなくなったのも、ゲノム編集のおかげらしいよ。不妊化するように操作したオス蚊を放して、交尾しても子どもが大きくならないようにしたんだって。

2070/5/6 20:12

アヤ

ゲノム編集って、生物の数をコントロールすることにもつかえるのね。蚊が媒介するデング熱やジカ熱などに悩まされていた地域に暮らす人びとにとっては、助かるわね。

2070/5/6 20:15

タクミ

だけど、落とし穴があって、チョコレートが高級品になってしまったのも、カカオの花粉を運んでいた蚊が激減してしまったせいなんだって。いちど、生態系に放たれてしまったら、もとに戻すこともできないし、慎重に計画する必要があるね。

2070/5/6 20:18

アヤ

こうしてみると、どこでどんな生きもののゲノム編集をしたかっていう情報に価値があるなんて、むかしの人には想像できなかっただろうね。

2070/5/6 20:31

タクミ

監査や評価のための機関や制度ができたり、それを支援するコンサルタント業もできたしね。

2070/5/6 20:49

アヤ

医療のカルテだって、ゲノム情報が世代間で連携しているものね。カルテも人間のログ情報。世代をつなぐ情報管理が求められるってことね。

2070/5/6 21:03

(完)

「未来社会での会話」を創作して見えてくること

先端技術が実用化された未来を生きるだれかの視点に立つと、モノの見方にいろいろな可能性があることに気づかされます。

たとえば、ゲノム編集ツールで行なうDNAを「切る」という考え方、ツールをつかって生産を調整するという考え方です。これらを切り口に新たなモノの見方ができるかもしれませんし、その流れはまた、「生命」に対する見方にも少なからず影響を与えるかもしれません。現在とは思考の前提がだいぶ変わっている、ということもありうるはずです。

同時に、ここで描こうとした未来もまた、現在の状況を色濃く反映したものであることに気づかされます。たとえば、会話のなかで出てきたコンサルタントの機能は、この時代ではかなりの部分を人工知能が担っているのかもしれません。

ゲノム編集は、食料生産や衛生状況の向上に活かすこともできれば、生物多様性を失わせる可能性もあるといえます。あらためて、どんな技術でも、良い面と悪い面がある、いわば両刃の剣であることを思い起こさせます。専門家だけでなく一般の方もふくめた開かれた議論が必要で、地球研が掲げる超学際研究のプロセスに乗せることで良質な議論が生まれることを期待します。

参考文献

NHK「ゲノム編集」取材班『ゲノム編集の衝撃──「神の領域」に迫るテクノロジー』(NHK出版、2016年)

石井哲也「ゲノム編集技術と克服すべき重要課題」『化学と生物』52号12巻、 2014年、pp.836-840.

くらしとバイオプラザ21「私たちのそして世界の食生活を支える育種技術──未来への可能性を秘めた新旧技術」http://www.nbt-japan.com/archives/miraiheno_v2.pdf

(写真右から)

くまざわ・てるかず

専門は環境計画。地球研研究基盤国際センター准教授。2011年から地球研に在籍。

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。

にします・ひろし

東京大学大学院理学系研究家生物科学専攻助教。科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者。専門は構造生物学、生化学。