特集2

新たな地球環境学の展開をめざして

2年めを迎えた地球研プログラム−プロジェクト制を紹介します

報告● 遠山真理 (地球研広報室特任准教授)

2016年から「第3期中期目標・中期計画」期間に入り、プログラム−プロジェクト制を導入した地球研。60号と64号ではプロジェクトを統括して研究に挑むプログラムディレクターたちにインタビューをしたが、今号では、あらためてプログラム−プロジェクト制とはなにかを紹介する。新たな地球環境研究を展開するために、地球研がしつらえたしくみとは、どのようなものだろうか

地球研は、2001年4月、地球環境問題の根本的解決に貢献することをめざして設立され、2004年からは、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の一員となりました。大学共同利用機関として、人文・社会科学と自然科学分野の学際的連携によるプロジェクト方式を柱に研究を進めてきました。大学共同利用機関は、6年ごとに中期目標・中期計画をたてることを求められ、地球研も研究の方向性を定めています。地球研では第3期が始まるにあたり、第2期までの成果を活かしつつ、新たなミッションを掲げました。

地球研のミッションは、右記のように、これまでの学問の垣根を超えた学際的な研究に加え、社会のさまざまな立場の方と協働して問題の解決を進める「超学際」をとおして地球環境問題解決に資する研究を推進することにあります。このミッションを実現すべく、2016年度からは、専任のプログラムディレクターを配置した実践プログラム、コアプログラムのもとで、プロジェクトを統括・統合し、研究を強力に推進しています。さらには、研究基盤国際センターを設置し、プログラム方式の研究を支えつつ、国内外の研究者コミュニティと社会との連携と地球研の国際・国内での研究発信を強化しています。

地球研 第3期中期計画・中期目標のミッション*

- 1 地球研の研究蓄積と国内外の地球環境研究の成果を基礎とした、あるべき人間・自然相互作用環の解明と未来可能な人間文化のあり方を問う地球環境研究の推進

- 2 研究者コミュニティをはじめ、多様なステークホルダー(関係者)との密な連携による、課題解決志向の地球環境研究の推進

- 3 研究成果を生かした社会の現場における多様なステークホルダーによる取り組みへの参加・支援を通じた課題解決への貢献

* 地球研第3期中期計画にむけたグランドデザインより

|

期間 |

めざす研究 |

終了プロジェクト |

|

|

第1期 中期目標・中期計画 |

2004〜2009年度 |

地球環境問題の解決にむけた学問的基盤形成のため、「自然変動影響評価」「人間活動影響評価」「空間スケール」「歴史・時間」「概念検討」の五つの軸を中心とし、学問分野の垣根を超えた「文理融合型」研究をめざす。 |

11 |

|

第2期 中期目標・中期計画 |

2010〜2015年度 |

第1期の成果を統合するとともに、人間と自然との共生にもとづいた循環型社会の実現を構想する「未来設計イニシアティブ」にそって地球環境問題に関する統合知形成をめざす。 |

16 |

|

第3期 中期目標・中期計画 |

2016年度〜 |

地球環境研究の拠点として、アジアの多様な自然・文化複合にもとづく未来可能社会の創発をめざし、社会のさまざまな立場の方とともに研究を進める「超学際型」研究へ展開する。 |

4 |

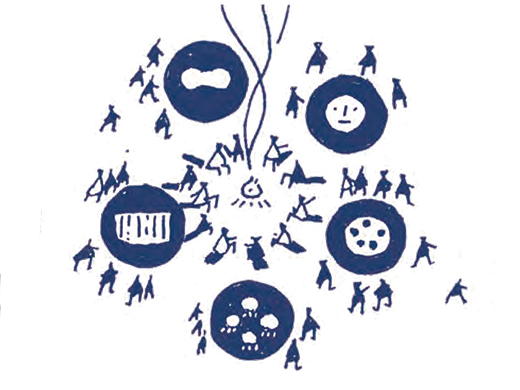

1 気づく、見つける

人びとが池の環境の変化に気づきます。良い変化か悪い変化であるのかはわかりません。

2 調べる

専門家や地域の人びとが集まり、なにが起こっているのかを調べます。自然のデータをとると同時に、過去の資料や、人びとからの聞き取りをします。

3 知を分かつ

焚き火の周りで、池について調べた結果について、みんなで語り合って共有します。

4 考える

未来のことを想像しながら、いま、なにをすべきか考えます。フクロウのいる森をつくろうか……。

5 実践する

みんなで考えたことを行動に移します。池の周りに木を植えて育てよう……。

6 語り継ぐ

この場所で起こったことを、ほかの土地のだれかのためにも語り継ぎます。植えた木を憩いの場にしています。

イラスト●佐々木真由子、佐々木 光(sesensitka)

超学際をかたちにする

地球研が掲げる超学際を一般の方にどう伝えたらよいのか。広報室に着任してから半年間、悩みつづけている状況です。今回は、全体像がひと目でわかるようにしたいと、イラストにしてみました。今後、このイラストのどの部分にそれぞれの研究者がかかわっているのか、プロジェクトごと、研究者ごとにマッピングしてゆきたいと考えています。読者の皆さまは「地球研物語」のどの部分にかかわっていただいているでしょうか? 感想、コメントなど、お待ちしています。(広報室 遠山)

プログラム-プロジェクト制

地球研では、第3期中期計画・中期目標をたてるにあたり、地球研が取り組むべき課題を検討するため、2回のステークホルダーワークショップを開催しました(第1回2016年1月18日、第2回2016年2月14日)。行政、公的機関、NPO・NGO、企業、メディア、大学など、さまざまな立場の方37名が参加し、地球環境研究の未来を考えました。

これらの意見を反映させて生まれたのが、地球研が取り組むべき具体的な課題、3つの実践プログラムです(下図)。個別のプロジェクトをプログラムごとにまとめることにより、相互の連携と統合をはかります。さらに、コアプログラムでは、実践プログラムと連携してさまざまな問題群の解決にむけた手法や理論の研究を進めます。

各プログラムのミッションステートメント

1 環境の変化に、私たちはどう対応したらよいのでしょう? ──過去から学ぶ視点

実践プログラム1

環境変動に柔軟に対処しうる社会への転換

(プログラムディレクター 杉原薫)

研究目標

人間活動に起因する環境変動(地球温暖化、大気汚染などをふくむ)と自然災害に柔軟に対処しうる社会への転換をはかるため、具体的なオプションを提案する。

人類社会にとっての地球環境の持続性の本質的な重要性を示すためには、環境変動や自然災害そのものを研究するだけでなく、それらが貧困、格差、紛争、生存基盤などの社会問題とどのように関係しているかを明確に概念化するとともに、その知見が現実の社会の転換に役だつような展望が形成されなければならない。実践プログラム1「環境変動に柔軟に対処しうる社会への転換」はこうした課題への貢献をめざす。

具体的には次の2つの課題に取り組む。第1に、気候変動史、環境史を参照しつつ、アジア型発展径路の研究を推進する。人間と自然の相互関係を歴史的に理解するとともに、各地域の政治的経済的条件や文化的社会的な潜在力を、欧米などのそれと対比させながら評価する。たとえば、アジア太平洋沿岸に拡がる臨界工業地帯の発展は、化石資源の輸入と、土地、水、バイオマスなど、ローカルに豊富に存在する資源とを結びつけることによって可能になった。そして、これらの地域の産業発展は、高度成長と環境汚染・劣化を同時にもたらした。こうした歴史過程の原因と帰結を明らかにし、社会の変化や政策の成否を判断する根拠を提供する。

第2に、ステーク・ホールダーとの協働によって生存動機のあり方を多面的に解明する。たとえば、スマトラの熱帯泥炭湿地を対象としたわれわれの研究によれば、地域社会の持続性を確保するためには、「生存」基盤の確保、地域の農民や農業・工業に従事する企業の「利潤」追求、地方、中央レベルの「統治」行動、政府、NGO、国際機関による「保全」の試みの四つの動機が適切に働くことが必要であり、村レベルでもこれらの動機を共存・協調させる必要がある。地域の大学、企業、政府の担当者と協力して行なわれているこのプロジェクトは、すでに、インドネシアおよび近隣諸国において大きな環境問題となっている泥炭湿地の火災を防ぐための地方・中央の政策の発展に貢献してきた。

本プログラムは、これらの目的を達成するにふさわしい、いくつかの具体的テーマを研究するプロジェクトを有機的に連携させ、研究成果を社会構造の転換につなげる方法を発展させることを課題とする。

-

所属プロジェクト

◆ 高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索

プロジェクトリーダー 中塚 武

-

◆ 熱帯泥炭地域社会再生に向けた国際的研究ハブの構築と未来可能性への地域将来像の提案

プロジェクトリーダー 水野広祐

2 限りあるものをどうつかったらよいのでしょうか? ──現在を見つめる視点

実践プログラム2

多様な資源の公正な利用と管理

(プログラムディレクター 中静透)

研究目標

水資源・生態資源をふくむ多様な資源の公正な利用と最適な管理、賢明なガバナンスを実現するため、資源の生産・流通・消費にかかわる多様なステークホルダーに対して、トレードオフをふまえた多面的なオプションを提案する。

近年、Future

Earth計画などに見るように、地球環境問題は互いに関連性があるため、単独の問題解決は有効でなく、多様なステークホルダーと協働して計画・成果創出が必要であることが指摘されている。資源問題としても、エネルギー、水、食糧のNexus構造が指摘されているが、持続可能性の高い社会の構築には、これらの資源だけでなく、生態系サービスを生む生態資源などもふくめた考慮が人間の生存基盤の確保には必要である。とくに、質の高い生活や精神的な豊かさなどにつながる文化的資源も考慮した多様な資源の統合的管理が重要になっている。

資源はさまざまな空間スケールで多様なステークホルダーによって生産・流通・消費されており、それらのプロセスとつうじて公正に利用・管理するしくみと評価方法が必要になっている。経済活動として考えても、持続可能な社会の実現には再生可能な自然資源の利用が鍵となっており、これまでの製造資本中心の考え方から、これまで外部化していた自然資本や人的資本、社会関係資本などをふくめた豊かさの捉え方へ、価値や行動の転換が必要である。いっぽう、アジア地域に典型的に見るように、急速な経済成長や人口増加、都市化などを背景とした大きな変化が起こっているものの、豊かな生存基盤と文化的に結びついた持続性の高い資源利用の伝統も残っており、持続的な資源利用の将来像に大きな示唆を与えている。

地球研の第1期、第2期をつうじて、こうした事例の蓄積がある程度進んでいるいっぽう、これまで研究の少なかった部分(エネルギー、グローバルステークホルダーとしての企業など)もある。このプログラムでは、これらを補完する新規プロジェクトを育成すると同時に、若い研究者の斬新なアイディアも積極的に取りいれ、これまでの研究の成果分析やコアプロジェクトとの連携をつうじて、マルチリソース、マルチスケール、マルチステークホルダーでの公正な資源利用のあり方を探る。さらに、社会の価値転換と行動変容に必要な条件を検討し、公正な資源利用を実現するための政策や社会経済メカニズムとその評価指標の提案を行なう。

-

所属プロジェクト

◆ アジア環太平洋地域の人間環境安全保障 ──水・エネルギー・食料連環

プロジェクトリーダー 遠藤愛子

-

◆ 生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会──生態システムの健全性

プロジェクトリーダー 奥田 昇

3 ほんとうの豊かさはどんな暮らしから生まれるのでしょうか? ──未来から考える視点

実践プログラム3

豊かさの向上を実現する生活圏の構築

(プログラムディレクター 西條辰義)

研究目標

暮らし(人間生存)の場、さらには、社会・文化・資源・生態環境との相互連環の場としての生活圏の概念を再構築し、都市域や農山漁村域など多様な生活圏相互の連環を解明しつつ、それらの生活圏に住まう人びと、行政、企業、民間団体などさまざまなステークホルダーとともに、直面する諸問題の解決や生活圏の持続可能な未来像を描き、その実現の可能性を探る。

日本をふくむアジアとその周辺地域は、世界人口の6割以上を擁し、世界の経済活動の3割以上を担っている。この地域は、文化・歴史・社会・生業・生態環境などあらゆる面で多様性に富んでいるいっぽう、人間活動の急速な拡大により、大気、水、土壌、海洋の汚染、温室効果ガス排出の増大、生物多様性の消失などを経験している。同時に、貧富の差の拡大、社会的疎外、失業、局所的な貧困、地域固有の伝統文化の消失などを生みだしている。

これらのプロセスで、都市域への人口集中や農山漁村域での過疎化にともない、社会、文化、資源、生態環境の急激な変容が起こり、両者の生活圏の劣化が加速化している。よって、第一に、これらの地域の生活圏概念を再構築するとともに生活圏相互の連環を視野に入れ、豊かで持続可能な生活圏をデザインしつつ、それを実現するための具体的な枠組みをつくる。

これらの地域には、多様な自然と人間が共存する世界観を築いてきた経験がある。多様な文化や社会、生業体系、在来知、紛争体験、人びとの活力などに、諸問題の解決やあるべき未来社会の形成にむけた潜在性を見いだす可能性がある。つまり、第二に、これらの経験や知恵を活かし、多様な自然と人間が共存しうる具体的な未来可能性のある社会への変革を提案する。

これらの枠組みや変革は、持続可能な都市や農山漁村の生活圏をデザインするさい、既存の市場を基礎とする経済システムや政治的意思決定システムを与件とするものではなく、それらを根本的に変えてしまうもの、ないしは補完するものであろう。ただし、トップダウンのみでシステムの変革を考察するのではなく、第三に、地域に住まう人びとや行政担当者、企業、民間団体の人びとなどさまざまなステークホルダーとともに持続可能なシステムを提案し、その実現可能性を探る。

そのような提案は、地域に応じたものとなる可能性が大であるが、ある特定の地域のみに適用可能な提案というよりも、第四に、多様性を保ちつつ、なんらかの一般的な枠組みの発見をめざす。

-

所属プロジェクト

◆ 持続可能な食の消費と生産を実現する ライフワールドの構築 ──食農体系の転換にむけて

プロジェクトリーダー MCGREEVY, Steven R.

-

◆ サニテーション価値連鎖の提案 ──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン──

プロジェクトリーダー 船水尚行

4 どんな理論や方法論が地球環境学に必要なのでしょうか?

コアプログラム

(プログラムディレクター 谷口真人)

実践プロジェクトと緊密に連携し、継続的に必要とされる、社会との協働による地球環境問題の解決のための横断的な理論・方法論の確立を行なう。

個別の課題や分野に限定されず、さまざまな地球環境問題に適用が可能であり、総合地球環境学としての基礎と汎用性をもった、持続可能な社会の構築にむけた地球環境研究に広く適用可能な概念や体系的な方法論の確立につながる研究を行なう。コアプログラムではコアプロジェクトの研究成果が、地球環境問題の解決をめざす国内外の研究機関・研究者や社会の多様なステークホルダーと共有され、地球環境問題の解決にむけて真に有効な方法論となってゆくことをめざす。

-

所属プロジェクト

◆ 環境研究における同位体を用いた環境トレーサビリティー手法の提案と有効性の検証

プロジェクトリーダー 陀安一郎

とおやま・まり

専門は科学コミュニケーション。学生時代に生命科学研究に携わり、科学館スタッフ、大学の研究所広報を経て2016年10月地球研広報室に着任。