連載

晴れときどき書評

このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。

寺田匡宏(地球研客員准教授)

援助の姿勢を考える

『サーヘルの環境人類学 ──内陸国チャドにみる貧困・紛争・砂漠化の構造』

石山 俊著

昭和堂、2017年

A5判、221ページ

本体4,600円+税

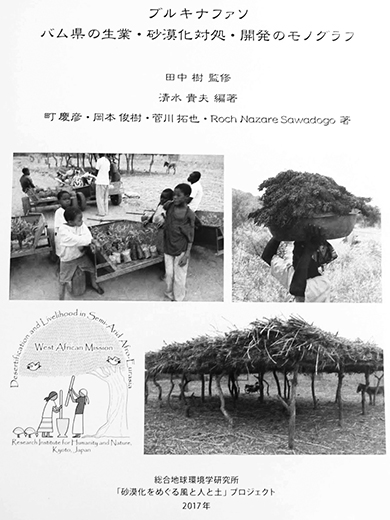

『ブルキナファソ ──バム県の生業・砂漠化対処・開発のモノグラフ』

清水貴夫編著

総合地球研究所、2017年

A5判、107ページ

地球環境問題で、地域間の均衡を図ることは重要である。その際に援助という手段が用いられる。援助が語られるとき、成功の物語として語られることが多い。もちろん、成功は大切である。だが、すべての援助が成功するわけでなく、失敗や挫折も多いはずだ。失敗は矛盾からくる。援助にはとりわけ、援助する側、される側という上下構造が生む矛盾がある。成功と失敗はその矛盾をどう扱うかにかかっているだろう。どうすればそれを克服できるのか。アフリカで長く活動するフィールドワーカーによる2冊から考えてみたい。

なぜ援助はうまくいかなかったのか

「夕方、空を見上げると、飛行機が飛んで行く。『ああ、あの飛行機に乗ったら、日本に帰れるんだなあ』としばしば思った――」。

石山

俊がこんな内容を話してくれたことがある。1990年代にチャド共和国でNGOスタッフとしてはじめてアフリカに滞在していた当時を聞いたときのことだ。苦しい駐在だったらしいことはわかった。具体的には語らなかったが、日本と現地の板挟みになって苦しんだ若き姿が、ことばの端々から浮かんできた。インターネットも普及しておらず、日本とアフリカの距離はいまよりももっと遠かっただろう。東京農業大学探検部で鍛えた練達の石山が弱音を漏らすくらいだから、それはよほど過酷だったのにちがいないと悟った。

石山の『サーヘルの環境人類学』はNGOの一員としてチャドで取り組んだ「砂漠化対策」の経験をもとに、サハラ砂漠南縁地域を地勢、民族構成、生業、植民地化と独立の歴史からたどり、チャドの人々のいまの生活を理解しようとする渾身の書である。その探求は、なぜ、あの「緑化」プロジェクトはうまくいかなかったのか、という一点に集中する。その意味で、本書は、石山が若き日の自分に対して送った回答でもある。

サーヘルとは、サハラ砂漠南縁をさすが、かつてサハラ砂漠は「荒野」ではなかった。そこは、イスラム商人や巡礼者が行き来し、多様な民族が交易する「海」であった。しかし、植民地化により、その往来は断ち切られる。その結果は、鉄道とわずかな河川交通によりヨーロッパ市場への従属を強いられ囲い込まれた内陸地でしかない。独立もそれを根本的に変えるものではなかった。

そのような地域において、砂漠化対処とは、第一に、その構造をふまえ、植民地化以前の生活や人々の生業のあり方に根ざしたものであるべきだった。しかし、援助は、往々にして、援助する側の論理が優先される。石山が直面したのは、矛盾をはらむ援助の構造であり、その矛盾の集中点に自分がはまり込んでしまった経験であった。当時実施された植林やかまどの改良や井戸掘削は、住民の暮らしの理論をうまく取り込むことができず、人々と遊離せざるを得なかった。その経験から石山は「住民の実態により即した実効的な活動」の重要性を提言する。自らの活動を「断罪」するようにして得られたその結論は重い。

ゆっくりとはぐくまれる援助のかたち

石山の書で述べられているチャドでの援助は1990年代のそれだが、一方清水貴夫の『ブルキナファソ』は、現在つまり2010年代の状況を活写する。舞台であるブルキナファソはニジェールをはさんでチャドの西隣、同じくサーヘル気候帯とスーダン気候帯に属し、フランスの植民地化経験を持つ。取り上げられているのも同じNGOである。

石山の書が苦渋の経験の書であるとするなら、こちらは、その経験が現場の援助でいかに活かされているかを明らかにする。緑化や土壌流失対策、小規模経済の振興というメニューは同じであるように見える。しかし、その活動は、人々が自らの手で使える技術を用い、人々がすでに行なっていた経済の改良に主眼がおかれ、なにより、長期的な持続性の視点に立つことで、順調に進んでいる。それを支えるのが、人々の暮らしと援助の歴史についての学知である。本書には、元NGOメンバー、現NGOメンバーも寄稿し、包括的に、その援助の文脈を描く。

本書のなかでチルメンガさんという篤農家の印象的な営みが紹介されている。数年がかりで清水が訪問をつづけている農家だ。劇的な変化は見られない。だが、少しずつ変わっている。カリテとニームという有用植物が、30年前の援助でできた土壌流失防止堤の上に巨木となってそびえ、ひんやりとした空気が流れている場に立ち、清水は、時間がかかるが確実に地域に援助が根づいていること、それは、人々の望む地域の姿と重なっていることを読み取る。

「どうも私はこのコミュニティに巻き込まれてしまったように感じている」。清水はこうも述べる。コミュニティへの巻き込まれは上下関係とは異なる関係である。援助とはまずもって、助ける効果を上げることが求められる。と同時に、それは、人と自然を相手にしているものであるかぎり、ゆっくりと、そして人々との水平の付きあいのなかではぐくまれるものでもある。長くアフリカに通いつづけるフィールドワーカーによる2つの書はそれを教えてくれる。