特集2

プロジェクトを横断する研究のあり方を考える

地球研は研究者の「るつぼ」 どうすればこの多様性を実のあるものにできるか

出 席● 宮嵜英寿 (地球研プロジェクト研究員) + 石山 俊 (地球研プロジェクト研究員) + 佐野雅規 (地球研プロジェクト上級研究員)

渡辺一生 (地球研プロジェクト上級研究員) + 三村 豊 (地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

司会・編集● 三村 豊

地球研の特徴の一つは、各研究プロジェクトに属する研究者の多様性である。研究室には文字どおり壁がなく、首を伸ばせば隣のプロジェクトの研究者に話しかけられる。ふだんの何気ない会話から発展したのが、自由参加のアフリカ合同調査だ。プロジェクトの垣根を越えて、異なる分野の研究者5人がザンビアに向かった。そんな地球研は、研究者の「るつぼ」であり「五目チャーハン」。そのような環境からどのような研究を豊かに精錬できるのか、ザンビアから帰った5人が語りあう

三村●今回の渡航が決まったのは、佐野さんのお声がけがきっかけですね。なぜアフリカに行こうと思いたったのですか。

佐野●ぼくの所属は気候適応史プロジェクトで、隣の砂漠化プロジェクトの宮嵜さんとは研究内容をときどき話していました。宮嵜さんのフィールドはザンビアで、あるとき、「過去の極端現象に人がどう対処したのか、なかなかわからない」と。それなら、ぼくの年輪分析手法が適用できるのではないかという話になりました。ならば、いっしょに行って検討してみようと。

宮嵜●ぼくが2016年2月に行ったザンビアの村では、21世帯のうち7世帯がその前年に離村していました。移住先は未開の地。だれも入植していないのであれば、古くからの植生が残っているはずで、佐野さんに古い木のサンプルを調べてもらえばなにかわかるだろうと思いました。

佐野●それなら、ほかの分野の研究をしている人の智恵も借りようと、三村さん、石山さん、渡辺さんにも声をかけて意気投合しました。とりあえずの目標は、ザンビアで得た知見をもとに研究シーズを探すこと。

フィールド経験に汎用性はあるのか

三村●ぼくと佐野さん、渡辺さんは、初めてのアフリカでした。アフリカ未経験者を自分のフィールドに連れて行くことへの不安はありましたか。(笑)

宮嵜●いえ、別の調査で同じ村に8か月間滞在して、村の人との人間関係はできていたから、問題はないと思っていました。

三村●石山さんは宮嵜さんと同じプロジェクトですが、フィールドはちがいますね。

石山●ぼくは、本来はサハラ砂漠南部の乾燥地のチャドなど。地球研では、サハラ砂漠のオアシスです。南部アフリカは行ってみたい、とかねがね思っていました。

ザンビアで感じたのは、アフリカの乾燥地帯にもちがいがあること。北は乾燥で南が湿潤。そのあいだに拡がるサヘル地帯の天水農業北限地に牧畜民と農耕民とが重なって分布する地帯がある。両者には、畜産物と穀物とを交換したり、農耕民の家畜を牧畜民に預託したりする関係があります。では、今回の調査地のように、牧畜民がいない土地ではどうなのかです。

三村●なにか見えてきましたか。

石山●じつはまだ答えは出ていないのです。ぼくの調査方法はインタビューですが、今回は家系図を入手することができたので、それと宮嵜さんの土壌から気候変動を探る調査とを重ねると、なにか見えると思う。世代が変わると、生業つまり生存戦略がどう変わるのか、とかですね。

三村●アジアをフィールドにする人も参加した。そういう渡辺さんから見たアフリカは、どのように映りましたか。

渡辺●東南アジアに調査に行くのに注射なんて打ったことがなかったのに、予防注射をたくさん打ちました。A型肝炎、狂犬病、黄熱病、破傷風……。「アフリカはなんて遠いのだろう」と。だからこそ、アジアでの研究手法がアフリカでもつかえるかどうか、汎用性があるかどうか興味がありました。

人を見て、相互の信頼関係ができて初めて可能な現地調査

三村●ほかに印象に残っていることはありますか。ぼくは、石山さんの「ペンとノートとカメラしかぼくは持たない」ということばが印象的でした。

宮嵜●ぼくもできることならペンとノートとカメラだけで行きたい。(笑)なにせ、持って行く機材が多い。

石山●ただ、1回の調査だけではほとんどなにもわかりません。背景や歴史もありますからね。やはり生産効率が悪い。佐野さんのように、年輪のサンプルをとれば分析できるのは早くて羨ましく思いました。(笑)

それに、地球研に来るまでは基本的に一人で調査していたので、手法の異なるみなさんと調査するのはよい刺激になりました。

三村●今回の調査の醍醐味は、それぞれの研究手法がちがったこと。宮嵜さんはふだん雨量や土壌の変化を測定していますが、見ているのは人だという印象を受けた。

宮嵜●人を見ないと調査はできません。雨の多い土地でどう暮らすか。農作物だけでなく自然植生から採集もします。どちらが本業かわからない状況です。炭を売ったり、木を売ったり、魚を獲ったりと、彼らは複数の生業で生きている。土壌学を捨てたわけではないが、土だけ見ていてもわからないことが多いと思いますよ。

佐野●宮嵜さんの現地の人たちとの距離感がよかったですね。英語が関西弁。(笑)

宮嵜●そうでしたか。(笑)

佐野●人を相手にするフィールドでは、人と近すぎてもやりにくいし、遠すぎてもよくない。宮嵜さんは、ぼくらの要望に応えつつ、現地の人にうまく橋渡ししてもらえた。絶妙な立ち位置でしたね。

三村●宮嵜さんがZARI(ザンビア農業研究所)のMoses Mwale所長とフランクに話をしているのには驚きました。

石山●大阪人、恐るべしです。(笑)アフリカの人とのうまい付きあい方を、現地で体で覚えてきたのだと思う。

組織については、地球研が現地の人といい関係をつくってきたことが大きい。個人で行っても所長には会えない。地球研が積み重ねてきた成果の一つでしょう。

異分野の最先端にふれられるという地球研の強み

渡辺●ぼくは、みんなより滞在期間が短くて、ドローンを飛ばせるかどうかだけだった。(笑)それでも複雑な手続きなど、かんたんではなかった。

宮嵜●天候の問題もありましたしね。

石山●朝には風もけっこうあったものね。

渡辺●とりあえずドローンによる調査が自分の目的で、あとはみんなの調査の観察。

三村●飛行時間は何分でしたか。

渡辺●最初に村を撮影したのが2、3分間。そのあと、切り開かれた農地の上空を15分間くらい。たった20分間のフライトのために、往復50時間。(笑)

宮嵜●あの映像はすごかった。できあがりにぼくは感動しました。

渡辺●現地でも「これはあかん、反則だ」と言っていましたね。(笑)

宮嵜●あんなに鮮明に撮影できるなら、上空からなんでも計測できそうだと……。

渡辺●自分の調査に、ちがうアプローチが一つ加わるといっきに視野が拡がる。

三村●それが地球研にいるよさですよね。分野の最先端を理解している人に、あたりまえのごとくその技術を見せてもらえる。渡辺さん以外の人にドローンで撮ってもらっても、フィールドワークへの応用に最適な高度60~100mから撮影する意義は理解できなかったかもしれない。

渡辺●ぼくは自分自身がフィールドワークをするので、映像の最適な解像度を経験的に知っている。その差はあると思います。

地球研にいるからこそのジレンマと新たな自己の発見

渡辺●佐野さんの調査を見ていておもしろかったのは、現地で案内をするマシューさんと話しながら、どの木をサンプリングするかを決めていたこと。佐野さんが硬さやサイズ、用途を質問して、マシューさんと相談しながら木を決める。

佐野●炭焼きを生業にするマシューさんは、葉を見ずとも幹や樹皮だけで木の種類がわかる。どういう道具をつくるのに最適な木かも、木の成長速度も感覚的にわかっていた。そういう話を聞きつつの作業でした。

石山●ぼくは人の話をきくのが基本ですが、興味の対象は場所ごとに変わる。世界各地の年輪を調べている佐野さんは、サンプリング以外に興味はないのですか。(笑)

佐野●いまの自分の研究はおもしろいのですが、地球研にはこれだけの分野の研究者がいて、しかも多様な場所に行く機会がある。現地の人とのかかわりもある。もっと人とかかわりたい、もっとちがうこともしてみたいという思いは今回出てきましたね。

石山●その好奇心は、地球研の人たちと話すことで増幅すると思いますよ。佐野さんがぼくの調査で得た家系図をずっと見ていたから、関心のあることはひしひしと伝わってきました。ご自身の専門とのジレンマがあるのだなと。

佐野●自分の分野の幅を押し拡げたいですね。渡辺さんのように、木がどれくらい成長するかを上空からも観察したい。

石山●自分でもできるようになりたいと。

佐野●そう、自分でできるようにもなりたいし、ほかの人の研究と組み合わせて新たな研究につなぐことができたらね。今回は新たな調査方法を見ることで新しいアイディアが浮かんで、それがすごく楽しかった。

石山●ぼくもそうでした。

渡辺●専門の異なる人と同じフィールドに行くからこそのアイディアがありますよね。

生まれた研究の種はどうしたら発芽させられるか

石山●今回の調査は自然発生型のメンバーだったのがよかったと思う。「こういう分野の人がいたら収穫が多いかも」と宮嵜さんと佐野さんがメンバーを選んだ。それが楽しさのゆえんにもなったと思う。

宮嵜●シーズ探しが目的だったので、成果を上げる制約がなかったのもよかった。研究プロジェクトとなると、課題に沿った話をあるていど考えなくてはならない。道すがら、ごちゃごちゃ言いあって、「これをしたらおもしろいのではないか」などのアイディアが次つぎに出る楽しみがあったな。

佐野●研究プロジェクトのよさは、最初からみんなの進むべきフォーカスが合っていて、自分の役割が決まっていること。たがいの能力を補完できると、合意形成するなかで各人がなにをすべきかが詰まってゆく。

今回は、みんなの研究のおおまかなバックグラウンドは知っていたが、具体的な引き出しはわかっていなかった。じっさいにほかの人の調査方法を見ながら、「こういうことはできるかな」、「そういうこともできるね」と確認しながら進めたのがよかった。時間の制約がないのも大きかったね。

渡辺●プロジェクトは個人の専門性が求められる。それぞれの持ち味をいかんなく発揮して出てきたデータを、プロジェクトの目的と評価の枠にあてはめてどう料理するかはプロジェクトリーダーの仕事です。

では、プロジェクトに属するメンバーが、プロジェクトの枠組みから離れて地球研に属する一人の研究者として共同研究を始めるとどうなるのか。今回は、そういうトライアルの一つとして位置づけられると思います。そういうプロジェクトを離れた試みに、地球研が研究費を出し、新しいプロジェクトの種を蒔く。このようなことをサポートをしてくれる地球研はとてもすばらしいと思います。なんとか花開かせたいですね。

石山●プロジェクトにはプロジェクトの設計がある。ぼくもそう思います。自由にするとなると、ぼくたちの創造力が問われるでしょう。これまでのプロジェクトと異なるなにができるのか。それをきっちり意識する必要がある。むりにでも次のアウトプットや展開を考えるとかね。腕試しではないが、具体的なものを考える必要がある。

渡辺●具体的な研究にするのですか。

石山●そうです。種は蒔いたのだから、発芽させないとな。実をつけるまでやってみる。そこを意識しないと、ただのシーズで終わったのではどうにもならない。

渡辺●地球研がこれまでしてこなかったことですね。いまは、「予算をつけるからなにかを考えてください」と、外部から企画を公募している。

石山●地球研の体制でできるかもしれませんし、外部資金を獲得する方向かもしれません。でも、「せっかく種蒔きをしたのだから、もう少し育てよう」という動きを、地球研全体でもっと共有したいと感じます。

「地球研らしさ」と地球研の未来をあらためて考える

宮嵜●「地球研らしさ」で考えると、地球研にプロジェクトとして申請しないといけない。「とりあえず種を見つけたのでしょう」、「では地球研に応募しなさい」という話になると思うのですが、どうでしょう。

三村●出したいという希望はありますか。

宮嵜●今回の材料だけでは通らないと思う。プロジェクトのように何十人も研究者を集めて実施する調査でもないし、エリアを拡大して比較しても大きな研究にはならない。残念ながら、地球研の研究プロジェクトよりも少ない外部資金のほうで行くべきかなと。「よいシーズを地球研に見つけだしてもらった」という感じ。地球研で予算をとるならサブプロジェクトというか、金額の少ない小規模なプロジェクトの枠がないと。

渡辺●外部資金でもよいが、これまでにないプロジェクトの立ち上げができそう。

三村●そうですよね。

渡辺●横をつなぐサブプロジェクトみたいなものができたらよい。

佐野●アフリカの自由な環境で、いくつか方向性は見えてきたと思う。

三村●地球研の大きな柱である研究プロジェクトがある一方で、スピンオフ的な研究もどんどん出てゆけば……。研究プロジェクトから生まれる本筋になりにくいニッチな研究、しかし重要な研究があるはずです。

プロジェクト形式は外部の研究をセレクトするので、やはり特殊。そことはちがうかたちで、地球研らしさを出したい。そういう新たな制度ができれば、地球研自体の活動の幅も拡がると思いますね。

今回の調査は、そんなことを言わせるくらい、ぼくは楽しかった。文理融合をあたりまえとして意識しているし、あたりまえのように相手から学ぼうとするのは、まさしく地球研の特性ですね。そのよさを活かせる新しい制度を考えたいですね。

(2016年11月29日 地球研にて)

今回の調査地

ZARI (ザンビア農業研究所)のMoses Mwale所長と、左から佐野さん、石山さん、宮嵜さん

ペンとノートとカメラを持って、アリ塚を観察中の石山さん

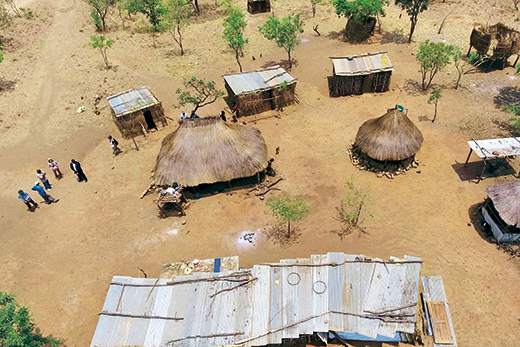

上空から撮影したムワムランド村。地上からの写真とくらべると、建物や木々の配置がよくわかる

メイズ貯蔵庫

ドローンを飛ばす直前の渡辺さん

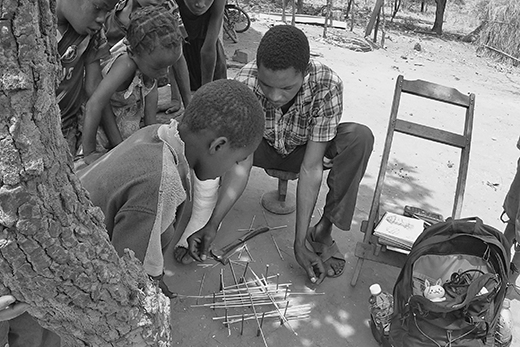

小枝で穀物倉庫の構造を説明を受ける。子どもたちは穀物倉庫の部材名称から構造まで理解している

成長錐を持って年輪のサンプルを採取する佐野さん

ザンビアの主食は、トウモロコシを原料とするメイズ(右写真左下の白い食べもの)

村落で昼食をいただく宮嵜さん

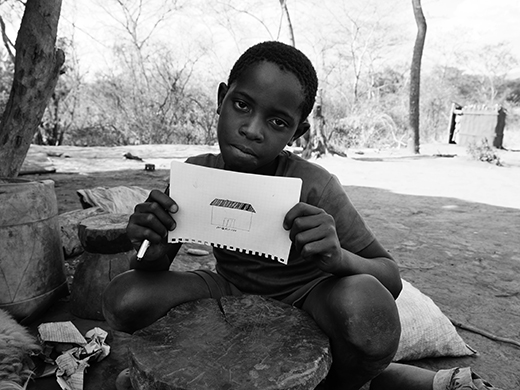

ザンビアの住まいをスケッチする三村さん

家のスケッチをする子ども。基準線を描いてから色を塗っていた

みやざき・ひでとし

専門は土壌学。研究プロジェクト「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト研究員。2007年から地球研に在籍。

いしやま・しゅん

専門は文化人類学。研究プロジェクト「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト研究員。2008年から地球研に在籍。

さの・まさき

専門は古気候学、年輪年代学。研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」プロジェクト上級研究員。2013年から地球研に在籍。

わたなべ・かずお

専門は農学、地理情報学、東南アジア地域研究。研究プロジェクト「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」プロジェクト上級研究員。2013年から地球研に在籍。

みむら・ゆたか

専門は建築・都市史、歴史GIS。2012年から地球研に在籍し、2016年からは研究基盤国際センター研究推進支援員。