連載

晴れときどき書評

このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。

三村 豊(地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)

地域社会の相互関係

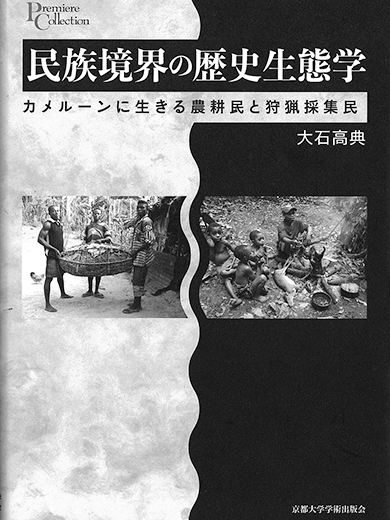

『民族境界の歴史生態学──カメルーンに生きる農耕民と狩猟採集民』

大石高典 著

京都大学学術出版会、2016年

A5判、280ページ、3,700円+税

今日、日本では地域活性化や地域おこしを目的に地方創生が本格的に展開されている。解決すべき地域の課題は、市場経済化にともなって大きく生業変容が進むなか、文化の維持や継承にどのようにして取り組んでゆくかであろう。そのさい、地域住民間の相互関係について、どう理解を深めなければならないか。もしくは、生業が変容する社会において、人は自然とのかかわりをどう享受しているのか。本書を手にしたのは、生態人類学的な視点からそうした実践的なヒントを得たいと思ったからだ。

本書が対象とするカメルーンの熱帯雨林地域においても、市場経済化による生業変容は大きなテーマとして語られる。カメルーンに生きる農耕民のバクウェレと狩猟採集民のバカ・ピグミーを中心に、彼らが現代社会にどのように適応し、生業変容のなかで揺れ動く両者が、ときには対立し、ときには共存する関係性を多様な視点で論じる。

単純な二項対立論ではない

白状しよう。わたしは読み始めた当初は、農耕民、狩猟採集民という二項対立論的な先入観で、彼らを理解しようとしていた。期待はいい意味で裏切られた。

バクウェレは、焼畑農業をベースに漁撈

活動のため定住集落から直線距離で40kmの範囲で拠点を移動する。食料がなくなれば森へ入り、村では「動物の食物」と蔑まれる表現の、バカ・ピグミーが採取する野生ヤムイモを食べる。他方、バカ・ピグミーは半定住化が進み、カカオ畑の栽培による、あたかも農耕民的な暮らしを営む。バカ・ピグミーとバクウェレの接点は、酒の席だ。バクウェレは焼畑の伐開や畑の草刈りのさい、バカ・ピグミーに対して労働交換として酒をふるまう。ときには、バカ・ピグミーに対して酒をおごることがあるが、しばしば、酒の贈与を断られることがある。大石は対等意識や独立心からのふるまいだと推察している。また、バカ・ピグミーとバクウェレの相互関係について、下記のように捉えている。

バクウェレとバカ・ピグミーが、互いをけなし、非難し続けあいながらも、時には仲良くしているありさまは、一見ネガティブな形をとりながらも、どこかでやりとりを楽しんでいるようにみえることがたびたびあった。(p.

225)

農耕民バクウェレを観察して、狩猟採集民とのつながりを探り、狩猟採集民バカ・ピグミーを観察して、農耕民とのつながりを探る。バカ・ピグミーとバクウェレは、対立し、交流をつづけるが、けっして混じりあうことはない。そんな相互関係に対して「楽しんでいる」と思うと、日本の地域社会でよく耳にする住民間の対立関係にも楽しめる関係が隠されているのではないだろうか。

多様な視点で捉える相互関係

地域住民間の相互関係には、社会の健全性や安全性、経済成長など、包括的な社会形成を支えるプラスの側面か、どうしても排除的・分断的な社会といったマイナスの側面が存在する。他方、大石は、互いを排除することもなく、統合することもない共存のあり方を「分離的共存」とよび、農耕民と狩猟採集民とを二項対立的に扱うことの危うさを自身の経験をとおして指摘していた。

そこで、地域住民間の相互関係について、本書をとおして理解した点について整理してみたいと思う(図)。図は、社会的なつながりの強弱と価値の共有の強弱による2つの次元を図式化したものである。先に述べた相互関係のプラスの側面は「互助」として、マイナスの側面は「排他」としている。他方、酒の席で見られたように社会的なつながりがあったとしても、民族的な対等意識によって価値の共有がなければ「対立」関係になってしまう。同様に森での出来ごとで見られたように「野生ヤムイモを食べる」という価値の共有がされていたとしても、互いが混じりあうことなく「並存」しているだけとなる。しかしながら、対立と並存のなかにこそ相互関係が存在しており(大石のいう「分離的共存」である)、これは競争的共存とは異なる相互関係のあり方として考えられる。

大石は漁撈活動や換金作物栽培、嗜好品文化、土地問題など、多様な切り口によって、民族間関係を明らかにしてゆく。そうしたフィールドワークの積み重ねによって発見された「分離的共存」は、地域住民間の相互関係のプラスとマイナスを兼ねそなえた側面として捉えることができる。

*

大石は、生態人類学的な研究を志して、2002年に西アフリカのカメルーン東南部の熱帯雨林を訪れた。現地で彼らと生活をともにし、そこでの暮らしから関心を惹いた事象に対して一つひとつしらみつぶしにあたる。こうした多様な視点は、生態人類学者というよりかは、大石自身の性格からくる所作だと思っている。その結果、「分離的共存」という発見があり、今後相互関係の理解に重要な示唆を与えるであろう。人と人、人と自然のかかわりが、歴史や文化に深く関係しているからこそ、地域で育まれる文化は、それぞれの地域によって多様であり、だからおもしろい。それゆえにフィールドで見聞きするさいは、そこでの現象を捉える洞察力と感性を養う必要がある。