特集2

フィールドとトイレ

それはとある研究者A(女性)の発言から始まった。「調査地では、トイレしているところを他人に見られることもあるんですよ。屋外でするから隠れるのがたいへんなんです。観測に行くといつも、トイレに適した岩場とかをなんとなく探します。フィールドで調査するほかのみなさんはどうしているんでしょうね」。

フィールド調査中のトイレ事情

われわれは驚愕した。うら若き女性がトイレしているところを他人に見られるなんて。これがフィールド調査の厳しさというものなのか。私だったら、見られる危険性のある場所で落ち着いて用を足せるだろうか?

たしかに日本での日常を調査地に持ちこむなんて不可能だ。事前準備として、現地の食べものや服装、通貨、交通ルートなどを教えてもらうことはあるだろうが、トイレ事情はどうだろう……。だれにも聞けないにちがいない! 切実な問題だが、話題にしにくい繊細な問題。はたして、地球研の研究者諸君はどのような覚悟でこのフィールドトイレ問題に挑んでいるのだろうか!?

「観測の成功のためにも、現地でのトイレづくりは最重要事項ですよ」。調査地では自分専用のトイレを作成することもある研究者A。みんなもいろいろくふうしてトイレを作成しているのかしら。いやまて、海、川、山、農村など、条件によってトイレ環境は異なるもの。そもそもトイレってお借りすることが多いのでは。われわれはその実態を探るため、調査地でトイレをしてきた地球研の研究者たちにインタビューし、そのウルルンフィールドトイレ体験談をまとめてみた。

グァテマラの高地に設置された紺色のトイレ(船水尚行提供)

サッカートイレ

ドイツのとある町

寺田匡宏

男性用小便器になぜか人工芝が。その手前にサッカーボールがつるされている。サッカーがさかんな国だからなのか。的を捉えるのに夢中になる、遊び心があるトイレに出会った。

漁港トイレ

日本の漁港(おもに大分、岩手)

本田尚美

漁船に乗るが、トイレに困ることはない。港でトイレをお借りするからだ。出港前、帰港後にすませたら充分なのだ。

ノマドトイレ

タンザニア、ケニア

田中 樹

地面に掘られた深さ2~3m、直径20cmほどの穴にホールインワンさせる。技術が必要だが、径が小さいおかげでハエが入りにくい。周囲はトウモロコシの茎を編んだもので囲われており、風が吹いてきてお尻が気持ちいい……。臭いも過ぎ去ってゆく……。簡易なつくりだから、移設もらくらく。トイレはノマドであるべきだ。

鶏小屋トイレ Ⓐ

モロッコの農村

岸本紗也加

トイレとして案内された場所は鶏小屋。内部には仕切りがなく、鳥からお尻をつつかれる恐怖と戦いながらトイレする。電気がないので、夜中にトイレに行くとスリル満点! うんちはそのまま放置するが、乾燥しているのでとくに臭わない。ただ鳥の匂いがするだけだ。

高低差トイレ Ⓑ

ブルキナファソ・チャド

石山 俊

どの家もトイレがない小さな村だが、村人がトイレしているのを見ることはない。自身の野グソ経験より好トイレスポットを探しだす。サバンナの灌木や高低差を利用して人目から隠れることができる。たまたますぐ近くを通行するご婦人にも遭遇したが、まるで見えていないかのように通りすぎてくれた。トイレのおともに思いやり。

シャワートイレ

オマーン

近藤康久

イスラム圏ではメッカの方向に向かって用を足すのはタブーとされているので、野外で用を足すときは方角に注意している。また、かならずしゃがんでする。通常のトイレは和式に似ており、右側にノズル式シャワーが用意されているので、右手にノズルを持って、左手に水をつけながらお尻を洗う。

クレバストイレ Ⓒ

キルギス共和国の氷河

對馬あかね

直近の観測では、クレバスの上にトイレを作成したため、深い穴を掘る労力を要さなかった。通常は和式タイプだが、初の洋式トイレが設営され感動。周囲を雪の壁で覆う。座れば頭がのぞき、使用中なのが一目でわかる。ばったり出くわすなんてこともなくあんしん。

犬ぺろりトイレ

ネパール(ヒマラヤ山脈)の村

安成哲三

動物が人間のうんちを食べることはわりと有名。シェルパの家では、うんちした赤ちゃんのお尻を犬が舐めてきれいにしていた。紙で拭くよりお尻にやさしい気がする。

コロボックルトイレ

日本(北海道)の山

太田民久

山の川べりにフキが生えている。フキに隠れ、フキでお尻をふき、痕跡をフキで覆い隠す。まるでファンタジーの世界のようだ。

調査船トイレ

オホーツク海の船上

中塚 武

海上で活躍するのはお尻よりむしろお口。調査船にはとうぜんトイレが設置されているが、外洋では揺れが激しく船酔いが波のように訪れる。トイレは大人気スポットになる。

無人島OCCUPIEDトイレ Ⓔ

カナダ(トリケット島)

真貝理香

無人島のため、森の中でのトイレを覚悟していたところ野外簡易トイレが設置されており歓喜。それは海岸に面した人目につかない茂みの中にあり、地面に穴が掘られていた。使用時は数メートル手前の曲がり角にOCCUPIEDのテープをかけ、ほかの人が入ってこられないよう配慮もされていた。

お魚トイレ

インドネシアの農村

阿部健一

池の水面から2mほど上に浮かぶ四角い空間。床には穴があり、用を足せば池に落下する。すぐに魚が集まり、あっという間に食べてゆく。人間の落しものは魚のご馳走。後処理が不要な便利なトイレ。人類にトイレなんかいらないんじゃないだろうか。

家畜トイレ

ラオスの村

淺野悟史

土地の傾斜を利用しつくられたトイレ。下には豚がいて、人間の落し物を食べている。さらに下には畑がつづいていて、とても合理的だった。

どこでもトイレ

台湾や日本の山

佐野雅規

山岳地帯での調査が多く、どこでもトイレできる野生派。川辺の間隔のちょうどよい岩を探し用を足すこと多し。海外経験から、紙よりも水でお尻を洗うスキルに長けてきた。

トイレで釣りを……

日本(屋久島)の民家

王 智弘

同年代のガイドさん宅にてお借りしたふつうのボットントイレに携帯がぼっとん。ガイドさんの新品の釣竿で、うんこ携帯を釣り上げることになった。魚を釣る前に。

見渡すかぎり平原トイレ Ⓓ

モンゴルの平原

岸本紗也加

隠れる場所がなかなか見当たらない大平原が続くモンゴル。草原でトイレするときはなるべく他人から見られないよう距離をとり、可能であれば草陰に隠れる。穴を掘らずそのままトイレし、その上にトイレットペーパーをかぶせるのが一般的。

トイレをもたない?

カメルーン、ザンビア

林 耕次

トイレをもたない森と、垂れ流しのスラム。トイレ文化を考える。

テントトイレ

インドの村

近藤康久

合同発掘調査で滞在したインド。周辺の草むらでトイレするのが基本だったが、ハエがたかる。日本人は「やわ」だからという理由で、女性研究者のために設置されたテントトイレを利用させてもらった。

マラリア危険トイレ

ラオスの森

蒋 宏偉

森の中での野グソには危険がはらんでいる。蚊にさされマラリアにかかることもあるからだ。でも森でしてしまう。

コンビニトイレ

日本(琵琶湖周辺)の人里

石田卓也

人里なのでコンビニのトイレをお借りする。しかし、間に合わない場合は、登山道を外れた森の木陰に穴を掘って対応している。

バイオトイレ

日本(立山)の山

上原佳敏

山に設置されたバイオトイレを使用。むかし、トイレとして使用されていた場所周辺の高山植物がよく育っているように思うのは気のせいだろうか。

海トイレ

海

奥田 昇

海中での調査中に大をもよおす。その場でウェットスーツを脱ぎ、大海原へ放出。魚がご飯と勘違いして寄ってきたが、ご期待に添えなかったようだ。

タイプライタートイレ

コスタリカの村

北村健二

国境近くの田舎の小学校を訪問したときのこと。トイレを覗いてみると、そこにあるのはタイプライター。便座にまたがりながらよい考えがうかんだとき、これならすぐに記録できるかな!?

地球研の研究者たちが出会った世界の元気なおトイレ君! こんなカタチ、あんなカタチ、どれもすべてトイレだよ! さっそく見てみよう!

Ⓐ モロッコの鶏小屋トイレ。たくさんの鶏に囲まれはするが、広々としたトイレだ

Ⓑ チャドのトイレ。中央の四角い穴へ落とす。水浴びもここでする。いわゆるユニットバス

Ⓒ キルギスの観測地で作成したトイレ。クレバスを利用している。洋式タイプはめずらしい

Ⓓ モンゴルの平原につくられたトイレ。穴が掘られ、囲みがある。入口に背を向け用を足す

Ⓔカナダの無人島で設営された洋式トイレ。グレートオーシャンビューをエンジョイしながら……

だれにも聞けなかったトイレ問題。フィールド調査経験がある地球研の研究者を対象に、初めて行く調査地という設定で、フィールドでのトイレに対する意識調査を行なってみた。

回答数:38 (男性研究者 :30 女性研究者 :8)

男女とも【いきあたりばったり】の割合が高い。「経験を積むと、状況を読んでトイレできる場所をすばやく見つけられるようになる」というトイレマスターも。【まっさきに考える】のなかでも、「トイレしやすそうな場所を無意識に探しているが、ネガティブに悩んだりすることはない」という力強い声があった。

トイレットペーパーはかさばるもの。なるべく持ち運びたくないだろう。そのせいか、「川でする」、「ペットボトルの水でふく」という「水でお尻を洗う」に一定の支持があった。現地のトイレ法を学んだり、より快適な方法を編みだすのと同時に、ゴミを捨てない、というエコの意識も感じさせられた。

「がまんしない」が圧倒的に多いが、「トイレのことをいったん忘れる」という仙人のような人もいた。「隊の行程に影響する場合や、離れるのが危険な場合は近場でする。トイレのために無駄な体力や時間をつかったりはしたくない」という、シビアな意見もあった。また、トイレが借りにくいのか、「意外と都会で苦労する」という声もあった。

隠れられる森が人気。「うんこは流すべし」、「行くまでの散歩も楽しいので川」、「余裕がある日はやっぱり川」という川派の熱い声も届いた。いっぽう、「川は冷たい。落ち着かない」という声もあった。「フィールドでは体力の限界まで動いているし、寒く、視界が悪い場所が多いので、近場でできたらいちばんうれしい」との理由から、近くの岩陰を選ぶ人もいた。

「No トイレ、No life. でございます」と断言する人もいる【たいせつ】派が多かった。「外でしていいなら、トイレ(便器)はなくてもかまいません」、「街や都市ではたいせつ、森などではそんなに問題ではない」というように場所に応じるタイプもいた。街だとトイレを借りにくく、かといって野グソもできず困ることがあるよ

岸本紗也加

地球研研究基盤国際センター 研究推進支援員

馬を見に行ってくる

2014年7月、私はモンゴル西部に暮らすモンゴル人の友人を訪ねて1週間ほどホブドに滞在していました。1年の半分が冬で、

-25~-40℃くらいのたいへん寒い地域です。尿もすぐに凍結するので、なるべく早く済ませたいと思います。モンゴルの地方・田舎では、基本的にはどこでもトイレをしてもよい雰囲気でした。

現地の人びとのなかにはトイレに行くとき「デール」という裾が長くてゆったりとした民族衣装を羽織る方もいて、しゃがんで用を足すさい、お尻を隠すのに適しているようでした。通常はトイレットペーパーを使用しますが、丸っこいなだらかな石で代用することもあるそうです。

同時に数名がトイレに行きたいときは、なるべく見えないようにおたがいに距離をとりました。そのとき、なぜだか男性は右方向へ、女性は左方向へと、自然に分かれてゆくそうです。

だれかがトイレをしているのをうっかり見てしまったときは、おたがいに見てみないふりをするそうです。無言でどこかに行ったらトイレだと察知することもできますが、あえて「馬を見に行ってくる」というおしゃれな表現をされる方もいらっしゃいます。

ちなみに、家畜のふんは、燃料として調理や暖房に使用される貴重な資源です。人の便を肥料にしているようすはありませんでした。この地域は、湿気が少なく乾燥しているので、便がカラカラになります。ですので、ニオイや処理にはあまり困らないのかもしれませんね。また、子どもの遊び道具(ボール)代わりにもなるんですよ。

阿部健一

地球研研究基盤国際センター 教授

人類に「トイレ」はあってはならない

人は一生のうち、どのくらいトイレに行っているのかなあ、と考えることがあります。

東南アジアでは、「ためないトイレ」が多いです。排泄物がなくなるしかけがあるのです。たとえば、ジャワ島。トイレがなくても、大は川で、小は適当な場所で、用を足していました。それでもトイレがなかったわけではなく、下半身だけが隠れるような小屋が川や池に突き出すように設置されていました。そこで用を足すと、水の中の魚が食べます。あっという間に排泄物はなくなってしまいます。現地の人たちは「その」魚を獲って食べようとはしません。ただ川で用を足すと2mくらい離れたところで食器を洗っている人もいるし、こうしていつのまにか口にしています。

森のトイレもあります。広い森の中でしゃがみこんだらそこがトイレ。森のトイレでも排泄物はすぐになくなります。昆虫や動物が食べるのです。スマトラで調査していたときには、トイレのさい、棒を持たされました。飼われている犬がついてきて、お尻の下に鼻を突っ込んでくるのを追い払うためです。「できたて」の排泄物はごちそうのようです。

お尻を拭くのにトイレットペーパーはつかいません。川だろうが森だろうが、バケツに汲んだ水がトイレットペーパーの代わり。水でお尻を拭きます。森や川に捨てられたトイレットペーパーほど「不潔」なものはないように思えてきます。

自然の中のトイレは、一見すると衛生的ではないようですが、作法さえ守れば「ためる」トイレよりも清潔に思えてきます。ためるよりも、すぐなくなるほうが自然の摂理にちかく、良いトイレでないかと思えてくるのです。衛生だけでなく羞恥心のこともあるのでしょうが、近代的トイレはなぜ必要になったのか、少し考えたくなってきます。

田中 樹

地球研教授

お尻に風吹く、ノマドなトイレ

タンザニアやケニアの農村には、トウモロコシの茎などで周囲を囲い、草で屋根を葺いたトイレがあります。トウモロコシの囲いは、よく風が通り、ニオイが気にならず、なによりもお尻が気持ちいいのです。トイレの穴は小さく、土の質にもよりますが3mくらいの深さがあります。このような穴は暗いため、ハエが発生する心配もありません(暗いところに行かない性質があるため)。囲いは、毎年、作物の収穫が終わったころに新しいものに替えられます。トイレの穴は、3分の1ていど埋まったころに土を入れて埋められます。離れた場所にまた新しいトイレをつくります。1年半から3年くらいのペースでしょうか。古いトイレのあたりに、バナナや果樹などを植えつけることがよくあります。いずれ、根が届いて養分になるのだと思います。このように、トイレの場所が移動するので、私はこれを「ノマドなトイレ」とよんでいます。こじつけて言うと、排泄物を無理なく物質循環の輪に入れるしくみになっているようです。

外国の援助団体や現地政府などが推奨するトイレは、コンクリートで囲われ、狭くて薄暗くて、ニオイがこもりがちです。定期的に汲み取りをする必要もあります。人口が多く土地の利用に制限がある場所では、トイレを移動させるのは現実的ではありませんが、せめて壁だけでもトウモロコシの茎や背の高いイネ科の草でつくってみてもいいかもしれません。

トイレを機能性や物質循環の観点から考えるのもたいせつなことですが、風が優しくお尻をなでるように吹き通る風流なトイレがあってもいいじゃないかと思ったりします。

近藤康久

地球研研究基盤国際センター 准教授

シャワートイレあります!

2009年以降、毎年数週間から3か月ていど、考古学の遺跡調査でオマーンに滞在しています。

オマーンの伝統的なトイレは、日本の和式便器に似ています。調査中は、湾岸アラブ様式の邸宅を宿舎として借りるのですが、そこのトイレは和式・洋式併設です。しかし、これらのトイレは、紙を大量に流すことを想定していないため、紙を流すと下水管が詰まってたいへんなことになります。紙をつかわずにどうしているのかというと、そばにノズル式のシャワーが設置されていて、用を足したあと、ノズルを右手で持ち、イスラームの習慣で不浄の手とされる左手で洗浄します。慣れてくると、これがなかなか快適です。

そんなわけで、現地ではもともと紙をつかう習慣がなかったため、調査に行き始めたころは、現地ではまだトイレットペーパーを入手できませんでした。首都マスカットのスーパーマーケットで購入して持参していましたが、最近は現地でも購入できるようになりました。オマーンでは近代化の過程で、国をあげて「衛生」に力を入れてきました。そのため、「紙のほうが清潔」という概念ができてきたのかもしれません。オマーン人は、においにとても気をつかい、部屋や衣服に乳香を焚き染める習慣があります。そのため、トイレの芳香剤は、日本よりも種類が豊富なくらいです。ちなみに、オマーンの観光施設のトイレはキレイです。移動のさいなどに重宝しています。

初めて行く調査地のトイレ事情はだれでも気になるもの。なので、私たちの調査チームに加わるメンバーには、前もって「シャワートイレあります!」と伝えるようにしています。

對馬あかね

地球研プロジェクト研究員

災害用トイレにも応用できる?

今年8月、アイスコアの調査でキルギス共和国に行きました。長期間観測をする場合は、キャンプ地にトイレを作成します。共用のしっかりしたトイレは2mていどの深い穴を掘ります。この調査では、クレバスがたまたまあったのでそれを利用し共用トイレを作成しました。

氷河では深い穴を掘っても下はまだまだ氷。排泄物がたまっても臭くないですが、氷が白いので中のようすがよく見えます。足元が溶けてきてトイレに落ちてしまうこともあるので、常に注意が必要です。お尻は紙でふくことが多いですが、約1か月間お風呂に入れないので、水で洗う人もいます。ただし、氷河では水が貴重。水をつくるのも手間なので、私は紙派です。

今回の調査で作成した共用トイレは雪の上に板を置いた洋式タイプで、便座に座ると首から下は雪の壁に隠れ、頭だけが出て使用中ということがわかるようになっていました。「頭が出る」、というのがいかにも「トイレしています」という感じで恥ずかしく、つかうのをためらってしまいましたが、この気持ちはほかのメンバーには理解してもらえませんでした。トイレに関する羞恥心には個人差や男女差があると思いますが、みなさんはいかがでしょうか。

観測の成功のためにも、快適なトイレは必須です。外気温は氷点下で吹雪。そんななかトイレに行くのは、調査期間が1か月間にもなるとたいへんなストレスです。また、登山中はトイレの場所を探すことも困難です。かんたんにできる便利なトイレに思いをはせることもあります。たとえば、場所を選ばない、小さくて軽い携帯トイレとかもいいですよね。フィールドでのトイレのアイディアが集結されたら、災害用トイレにも応用できるのでは、と思っています。

蒋 宏偉

地球研研究基盤国際センター 特任助教

ほかの人の健康を守るため、トイレは必要

世界にはトイレのないところがたくさんあります。たとえば、私が長く調査していた中国海南島の集落にトイレはありません。先日訪れたラオスには、政府の援助でつくられたトイレがあります。普及率は高いです。しかし、トイレは集落にしかなく、遠く離れた農地で仕事をする人びとは一日の大半をそこですごすため、トイレをつねに利用することはできないのです。生活空間と仕事場が離れているのでしかたがありません。じゃあ、仕事場ではどうするのかというと、その場で用を足して、去ってゆくのです。本来、穴を掘って、終わってから埋めるならいいのですが、処置しない人がほとんどでした。これでは、不衛生ですね。病気のもととなる恐れがあります。

はるかむかしのことになりますが、漢の時代、ブタ便所というのがあって、人間のうんこを食べたブタが寄生虫の病気になったという話があります。感染した人間のうんこの寄生虫が原因です。もし、人間がそのブタを生で食べたら、どうなるのでしょうか。

トイレは自分の健康を守るためだけに設置するのではないのです。巡りめぐって、だれかの健康を守ることへとつながっているのです。だから、公衆衛生上、トイレは必要です。

石山 俊

外は「和」でしょう

アフリカのブルキナファソの村で調査をしていますが、いままで人がトイレをしているのを見たことはありません。どの家にもトイレはないのに、村人がどこでトイレをしているのかまったくわからないのです。人から見えにくいところに目星をつけてしているのでしょうけれど、見て見ぬふり以前に見ていないのだと思います。ウガンダで調査をしていた友人は、オナラをすると「おまえはオナラなんかしていないし、オレは聞いていない」と、現地の人にわざわざ言われたそうです。私のチャドの経験では、うっかりオナラをして、近くにいる子どもがまちがえて疑われ、罪悪感に苛まれたりもしました。イスラム圏の人たちは、大っぴらに下ネタをいわないからかもしれません。

トイレをするときは、やかん(なんとプラスチック製!)に水を入れて、日本から持参したトイレットペーパーを持っていきます。森や藪の中、うまく身を隠せそうな場所をみつけて、トイレをします。そういえば、伊豆の山の中でも、ちょうどよい根と根のあいだにまたがって、用を足したことがあります。やっぱり、外は「和」でしょう、基本。

最近は、アフリカでもむしろや日干し煉瓦で囲った穴をトイレとして使用しているところもあります。中にいる人は、外で人の気配がすると咳払いやなんらかの音を出して、存在をアピールします。トイレは不浄の空間なのです。だから、お互いに(気持ちの上で)見えないという文化が育っています。4、5歳を超えたら人目を隠れてトイレをするようになるので、日本のような「連れション」文化はありません。

トイレからなにを読み取るか?

トイレは、必要だと思いますか? あってふつうだと思う人もいれば、そうでない人もいる。なくてすむところもあれば、なければ困るところもある。「トイレの問題」はかんたんではないのです。たとえば、女の人の目線で考えてみましょう。人口のほとんどの人が外でトイレをするブルキナファソでは、女性は昼には恥ずかしくてトイレに行けず夜に行くことが多いのです。そうすると、ヘビやサソリにかまれたり、変質者に襲われたりもする。また、中国やインドネシアでは、トイレ掃除は女性の仕事と決まっています。次に、身分という視点で考えてみましょう。宗教によっては、身分が下の人の排泄物には絶対に触れないことがあります。また、排泄物を扱うしくみや現場を調べてみるとその国の社会のあり方やしくみが見えてきたりします。そして、し尿に対する考え方。これも国によってちがいます。それぞれの考え方のちがいは、文化として捉えることができます。つまり、「トイレ」をとおして、ジェンダー・身分制度・社会のあり方、宗教、文化、いろいろなことが見えてくるのです。

PR(プレリサーチ)「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」を今年度から開始しました。地球研でこのプロジェクトをする意味は、たんに地球環境という視点ではなく、先に挙げた多様な視点で「トイレ」を捉える必要があるからです。

船水尚行 地球研教授

研究者のみなさんにフィールドでのトイレ事情を聞いてみると、著書や論文からはわからない、現地での調査のようすも伺い知ることができました。「トイレ」の捉え方も人それぞれです。つづいては、座談形式にて、トイレについて深く語ります!

地球研的トイレしゃべり場 トイレから見えてくるもの

話し手●窪田順平(地球研副所長)+船水尚行(地球研教授)+石山 俊(地球研プロジェクト研究員)+

對馬あかね(地球研プロジェクト研究員)+蒋 宏偉(地球研研究基盤国際センター特任助教)

「研究者たちのフィールドトイレ体験を聞いてみよう!」ということで始まった今回の企画。話を聞いてゆくうちに、トイレ体験にとどまらず、トイレ観や衛生問題、トイレをめぐる人と動物との関係など、世界のさまざまなトイレ環境を知ることができた。企画者の予想をうれしいかたちで裏切り、「トイレをとおしてなにが見えるのか」を考える機会を与えてくれた研究者たち。まさにこれは、「地球研的トイレ論」。最後は座談形式でさらに深く語った

石山●「食う」、「寝る」、「出す」は人間の基本的な、生きるための要素。「食う」と「寝る」は文化として認められると思うのだけれど、「出す」ことにも文化がありそうな気がする。

窪田●ひょっとしたらそれは衛生上の問題かもしれない。なんらかの理由があって穢 れになったのですよ。たんに臭いとか、汚いとかいうのもあるけれども、それ以上になにか集団的な行動のなかでそういう必要があったのではないですか。

船水●だと思いますけどね。病気のことはみなさんわかっていたと思いますからね。でもトイレというか、外でするのは世界で3割くらいの人ですよ。

石山●20億人くらい。

船水●だから、やはりトイレというのはすごくだいじなものです。文化かどうかはわからないけども。外でするのは、かたちとしてしかたがない。それもだれもいないところでね。始終外でしているわけではない。ここだって外に行けばできるけど、やはりトイレに行くではないですか。

石山●でもこれ(写真C)で気持ちいいと感じる人もいるわけだよね。

對馬●これは人に見られることさえなければ、気持ちいいですよ。解放感はある。

石山●それはわかるような気がする。

船水●このトイレは毎日でも行けそうですか。生活として。

對馬●それは無理ですよね。日本人はトイレに行く習慣があるからトイレに行ってするのであって、「好きなところでしていいよ」となったら中庭でする人もいるかもしれませんね。

窪田●それは見られるから無理ですよ。

石山●人間にもし羞恥心というものがないとしたらという話でしょうか。

對馬●羞恥心というか、もうすこし社会的なもので、「トイレに行ってするんですよ」と習ってきているからトイレに行くだけで、「どこでもしていい」といわれたら、楽な、近いところでしたいという人もいるかもしれませんよね。もちろん、見るのも見られるのも私は嫌ですが。

文化的な忌避意識

船水●人のものを見ることは気分が悪くないですか?

對馬●調査地ではあまり見ないようにはします。なかったことに。見たくはないですよね。

船水●ぼくは自分のものをつかって実験することもあるのですが、やはり吐き気がしますからね。実験するときはね。やっぱり生理的になにかあるのですよ。

石山●草食家畜のふんはあまり汚いと思わない。

對馬●ネパールではヤクのふんを集めて燃料にしていたので、拾いに行くのですけれど、ぜんぜん。

船水●家畜だといけるのでは。人間のふんって、自分たちのになるとちょっと雰囲気が変わりませんか。

對馬●同じくささでも、「人間のものは嫌」というのはありますね。

石山●草食と、雑食とか肉食で……。

蒋●たぶんいまは牛の餌をふつうの配合飼料で与えるから、餌になる。

對馬●でも臭くなくても牛のふんって……。

石山●牛のふんはまだ許容範囲。

船水●豚でもいけるよ。人間のものと家畜のものとはぜんぜんちがいますよ。そういえば女性と男性も感覚はだいぶちがいます。ぼくの経験では、学生さんたちがうちの実験室ではじっさいにつかって実験するでしょう。そういうときの最初の一歩の出方は女性のほうが強い感触がありますね。女子学生のほうが。

石山●強いというのはどういう?

船水●そういうのをヒョイっと触る。自分のものであれ家畜のものであれ、そういうものに触るときって、性差はあるような気がする。

對馬●そうですね。仕事として「やれ」といわれたらできるのかな。トイレ掃除とかもたぶん、小学校のころをふり返ってみても女子のほうが抵抗なくできていましたよね。

船水●トイレ掃除の話がでたけど、ぼくの知っているかぎり男性がトイレ掃除をしている国は少ないようですが。

蒋●そうですね。

對馬●なぜなのでしょう。

窪田●その忌避感はぜったいに文化的なものですよ。

船水●そうでしょうね。

窪田●社会的にというか、文化的に決めつけられているものです。最近犬を飼い始めたのですけれど、教えないと自分のウンチをお腹が空いたらすぐ食べてしまう。なんとも思っていない。

石山●そうなのですね。

窪田●人間には強い忌避感というのが社会的に醸成されているのですよ。さきほどいったように、それは文化的につくられたものではないかなとつねづね思うのです。

大と小とを分ける

窪田●中国や東南アジアでは、2階で人間がトイレをして、家畜が下で待ちかまえているとか、ああいうときは「小はするな」とか決まりはあるのですか。基本的にそのようなところはウンチだけとか。小はいらないはずだと思うのですが。ああいうところでする人が、大と小を分けているの?

蒋●そういうときはコントロールの問題で……。直接そういうトイレを見たことはないですけど、野外ですると、犬や豚がついてくるのですね。

石山●むかしウイグルで見たのだけれど、ウンチが塔みたいになっているのね。

蒋●それはあります。

石山●乾燥地だと、おしっこのほうはけっこう蒸発しやすいからそんなに神経質に分けなくてもいいかなって。

對馬●なぜ塔みたいになるのですか? 上にしてゆくのですか。

石山●穴があってみんな同じ場所でするから、たんに溜まって上に積み重なってゆく。

窪田●すぐに固まるからさ。

對馬●それは見たい。

石山●見たいでしょ。

蒋●乾燥地の寒いところで、冬になるとどんどん高くなるのです。

船水●それは凍っているからでしょ。

蒋●それで春がくるとパーンと崩れるのですよ。なまなましい話ですが。

船水●やはり、排泄物をなにかにつかおうと思ったりしたときは分けたくなっていると思います。

對馬●そもそも分けられるはずですよね。

船水●いまは分けられる便器があるのですよ。

石山●さきほどの蒋さんの話だと、むかしは人間のテクニックで出し分けたのだけど、いまの船水さんの話では、それがどんどん楽にできるようになる。身体能力的には劣化してゆくというか。

船水●糞便を持ち帰るとなったら、なんとなくコントロールしたくなる。「糞便だけだったら運べる」とか、「おしっこを畑でつかいたいね」とか。

だから分ける価値はあるのですよね。あと日本のボットン便所が臭いのは大と小とがいっしょだからです。分けておくとそんなに糞便側からの臭いはひどくはない。

石山●日本だとそういう方向にすることはないのですか。

船水●分けてつかう気があんまりなかったからではないですか。

窪田●いまの汚水処理の下水道に流してしまうやり方のなかで、分ける理由はあんまりないのですか。

船水●パイプで運ぶでしょう。だからもし分けるとすると、パイプが何本もいるということになるわけですよ。おしっこだけを集めるパイプ。

對馬●詰まってしまいそうですよね、便だけを流したら。

船水●それは水といっしょに流せばいいのですけど、ただ、いまの排水処理はウンチやおしっこだけじゃなくて、この建物でもそれ以外の水が排水で出ていますよね。それは分けているのです。トイレの水とそれ以外の、たとえば手を洗うとか食器を洗ったとかの水は分けている。そちらの分けた水をのほうが処理しやすいのね。それをトイレの洗浄用水にする。すると水の消費量が半分くらいになる。そういうビルが日本には3,000以上あります。

窪田●だけどトイレ自体を分けるのは……。

船水●トイレ自体を分けるのは、いちばんのネックは、パイプで集めようとすると糞便も水で流さないといけない、あとはバキュームで動かすというのがあるのですけど、真空で。飛行機や大型客船とかね。だけどどちらにしても運ぶことがたいへん。

石山●いま船水さんが考えうる究極の進化形のトイレってなんでしょう。「もうこれ以上のトイレはない」というのは。

船水●逃げの話をしていい?(笑)「ぜったいにこれがだれにとってもいい」というイメージがいまないのです。たとえば「北海道の農村のおじちゃん、おばちゃんたちにはこうかな」とか、「ブルキナファソのおじさん、おばさんたちだったらこうかな」という言い方がしたいし、そういう感じなのですよね。では「地球研でよいトイレはなにか」というのをぼくの課題にします。

なぜ人はトイレをつくるのか

蒋●なぜ人間がトイレをつくるかというと、排泄物は汚れもので、人間の生活環境や健康に影響を与えるかもしれないからではないでしょうか。ようするに、そういう排泄物を無害化する必要がある。どういうふうに管理して、もちろんトイレではなくても、きちんとしたスペースで、きちんとした方法で処理すればいいという話。快適さの話はべつとして。そういう意味でトイレというものはあったほうがいいかなと思います。

あと、トイレを設置したらつかわせることもとてもだいじです。世界には私たちが意図するところの「トイレ」をつかう習慣がないかもしれないところがけっこうあって。そういう地域の人たちに、たんなる公衆衛生の考え方ではなくて、トイレは生活環境に必要なものであるということを理解してもらわなければいけないですね。

對馬●すごく不思議なのが、日本人だけがやたらとトイレに快適さを求めますよね。ほかの国はたぶんトイレだけ、ほんとうに用を足しに行くスペースなのかなと思うことがある。日本人はデパートのトイレもそうですけど、どんどん快適に、音楽も流れ始めるし……。

石山●もとは日本のお父さんがトイレしか憩いの場がないという状況から快適さにむかっているのではないのですか。

對馬●そういうトイレに快適さを求めるのって、どれくらいむかしからあるのかなと思って。感覚的に。最近の日本人だけなのか、なんなのか。

窪田●どういうのが快適なの?

對馬●きれいなほうがいいし、たとえば便座に温かさを求めているのもたぶん日本だけですよね。

蒋●日本のウォシュレットは、世界中で評価されていますけども。そのまえに一つ船水さんに聞きたいのは、いわゆる洋式と和式トイレ。洋式はほんとうにヨーロッパに起源をもつものですか。ようするに欧米人は、座ってウンチするというか。ぼくはラオスの村に行って、米軍がむかし残した座る便座があって、びっくりしたのですけど。わざわざアメリカから持ってきて、つかっていたのですよ。いまはもうつかっていないですけど。村人が「これはなんだ」と。(笑)

船水●ヨーロッパはむかし、ぼくの知るのはおまるのような格好ですね。だから基本的にはしゃがむ格好だと思います。だれが座ることを用意したのかはよくわかりません。どちらがどうというときに、やはり座るほうが楽ちんなのですよね。アフリカのおばちゃんも座るほうが楽っていうからね。だから、どこでできたかといわれるとわからない。だけど、楽だったかもしれない。

トイレとはなにか

船水●トイレの定義を決める必要があります。家族やもう少し大きなファミリーで住んでいたら、けっきょく何人かの人たちがいるなかで、どこで排泄しようかなと考えたら、やみくもにワッとはしないはずなのね。そうするとそれがトイレだと思えば、必要とか不必要という議論ではなくて、もうそういう場所がある。それはたぶん人類共通だといっていい気がする。

對馬●それはわかります。そんなに多くの国に行ったことはないですけど、なんとなく同じ空間にしている。

船水●スラム街でもやはりウンチが集まる場所がある。それが教育のなかで文化のなかでとか、わからないけど叩きこまれているのかもしれないですけど。どんな人でも、そんな気分はあるのではないかというのがぼくの印象です。だから外でしていても、ぼくはそこがトイレだという認識をもちたいのですよね。

窪田●ある規模の人びとが暮らし始めると、みんなやたらめったらしないということと、顔が見えるようなところではみんなしないので、隠れるところとか、それからふだんの生活のパターンではあまり目だたないようなところに、あるていどは行くのですよ。だけどまえの人のものは嫌だから、微妙に外しながらするのだけれども。それはある許容量を超えると、処理しないとどうにもならない。足の踏み場がなくなってしまうとは思いますけどね。

船水●あと健康面の話で、これはまだ確認できていないのですけど……。トイレの普及の悪い国は、ぼくがこうして触ったときに、手につく病原微生物の量が多いと思う。

窪田●たとえばモンゴルだったら、動物のふんを燃料につかうのですよね、有機物を利用して。そのときに病原菌の話がどうなるのかよくわからないけど、そちらにもってゆくよりも、むしろ有機物循環のなかで、燃料としてうまく利用していますよね。

船水●最近ではエボラもしくは鳥インフルエンザとか、人獣共通の感染症の話と、人間だけの感染症の話があるではないですか。たぶんむかしから重要だった病気は人間どうしの感染症だと思うのです。だから牛の病気は人間にはうつらない。そうすると牛のウンチは、人間にとってそれほど危ないものではないという感覚があって、また事実そうだから、うまくつかえている。

窪田●そうかもしれないですね。それはすごく説得力がある。

船水●だから同じ糞便でも、ぼくら人間にとって危ないもの、そうではないものというような感覚が、きちんと知識としてあったかもしれない。だからうまくつかえる。病気も、以前は問題になっていない病気というように、社会のなかでだいじな病気が変わるみたいですね。だから将来を見てもどういう病気、それがどう感染が拡がるかについて、新しいかたちがありうるかもしれません。それに備える意味でも、トイレとか人間の排泄物に関してどうマネージするかということは考えなくてはいけないかもしれません。

鎌谷・皇甫●トイレの話は奥が深くとどまることがないですね。これからも語りあう機会があればと思います。本日はありがとうございました。

(2016年9月15日 地球研「はなれ」にて)

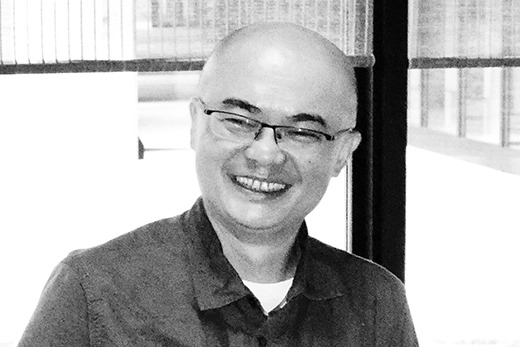

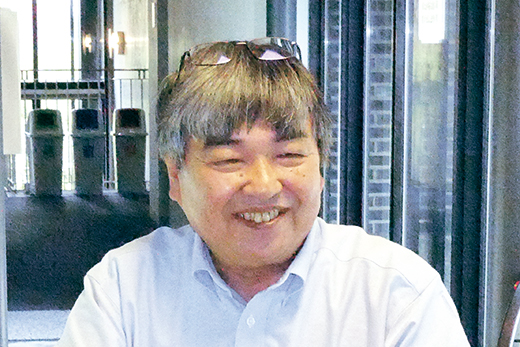

地球研の中庭にて

(写真・右から)

いしやま・しゅん

専門は文化人類学。研究プロジェクト「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト研究員。2008年から地球研に在籍。

じゃん・ほんうぇい

専門は人類生態学。研究基盤国際センター特任助教。2010年から地球研に在籍。

つしま・あかね

専門は雪氷学、古気候学。研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」プロジェクト研究員。2016年から地球研に在籍。

ふなみず・なおゆき

専門は衛生工学。地球研教授。研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクトリーダー。2016年から地球研に在籍。

くぼた・じゅんぺい

専門は森林水文学。地球研副所長、研究基盤国際センター長、教授。2002年から地球研に在籍。