特集1

アリゾナ州立大学との合同ワークショップの報告

モデルの針路 自然と社会とをつなげるために

報告●三木弘史(地球研プロジェクト研究員)

アリゾナ州立大学(ASU: Arizona State University)から地球研に滞在中のサンデル・エルンスト・ファン=デル=レーウ招へい外国人研究員の主催のもと、環境問題にかかわる現象のモデルの未来について議論するワークショップが開催された。それらの多くは実験で調べることがむずかしく、現象の理解や将来の予測にモデルが果たす役割は大きい。将来めざすべきよりよいモデルとはどのようなものか。その実現に必要な情報や技術はなにか。本ワークショップでは海外から多くの研究者を招待し、知恵を絞った

ワークショップの概要

RIHN-ASU Future Earth Workshop on Modeling Challenges for Sustainability

2016年9月28日(水)~30日(金) 総合地球環境学研究所にて

使用言語:英語 参加者:のべ26名

■ 9月28日(水)9:30~17:30

イントロダクション

これまでのワークショップの報告

参加者報告

■ 9月29日(木)9:10~17:30

参加者報告のつづき

グループディスカッション1

グループディスカッション2

■ 9月30日(金)10:50~16:30

個別の問題提起

全体討論

総括

環境問題の舞台は気候や植生などの自然現象と、経済や意思決定などの社会現象が複雑に結合した系である。おのおのの現象については長い研究の歴史があり、いくつかの適切なモデルが確立されている。したがって、環境問題にかかわる複雑系のモデル化でも、すでに個々に発展してきたモデルを統合して新しいモデルを構築し、既知の成果を活用できるのが望ましい。ところが、多くの場合それぞれのモデルは専門分野で独自に発展しているため、モデル構築の基本的な着想や手法が分野間で異なっている。

また、起こりうる現象の時間と空間のスケールも短時間、局所的なものから長期間、大域的なものまで多岐にわたる。個別の現象の理解や問題解決のため、モデル化には適切なスケールを選ぶ必要がある。不適切なスケールでは現象が異なる捉え方をされ、正当で充分な結果につながらない危険性を孕んでいる。これまでの個別のモデルで選ばれているスケールはその専門分野での関心に沿ったものであり、対象の環境問題の背景となるスケールとはかならずしも一致しない。

そして、モデル構築に必要な情報やその情報の取得技術も構築手法やスケールに依存する。いっぽうで、取得可能な情報の制限によって手法が制限されたり、新しい手法を創案する必要が出たりすることも考えられる。

したがって、今後の環境問題解決への貢献のためには、異なる手法やスケールのあいだをつなぐようなアイディアが必要となる。本ワークショップでは、地球環境学、地質学、地理学、生物学、生態学、考古学、社会学、数学、システム科学など、さまざまな専門分野の研究者が一堂に会し、新たなアイディアにつながる道筋を探った。

A Workshop at RIHN on Linking Earth System and Socio-economic Models for Sustainability

Sander Ernst van der Leeuw

This workshop was part of a Future Earth clustering action entitled “Linking earth-system and socio-economic models to predict and manage changes in land use and biodiversity”. The aim of this cluster is to bring together the modeling communities in the Earth system-, Biodiversity- and Socio-economic sciences in order to significantly advance the capabilities and approaches used to model human-environment systems, and to develop an integrated socio-environmental modeling framework. Two preparatory workshops were held in Paris and Aix-en-Provence in June 2015 and January 2016, and we established close links with the “Human Dimension” workshop organized by the Community Surface Dynamics Modeling System in Boulder, CO, USA in May 2016.

We chose to hold the meeting at RIHN in Kyoto because the Regional Center for Future Earth in Asia is located in this Institute, one of the few in the world to be specifically dedicated to the relationships between Humanity and Nature, and we are very grateful for the way the Institute encouraged this effort and helped us with many aspects of the practical organization!

We invited 20 of the world’s specialists in this domain, coming from every continent and many different countries, as well as six Japanese colleagues with substantive modeling experience. These scientists came from many different disciplines, including the climate and Earth sciences, geology, geography, biology, ecology, archaeology, sociology, mathematics, systems science and others.

During the meeting we concentrated on questions concerning the modeling of interactions between societal and environmental dynamics, with the aim of identifying new approaching to modeling that might open opportunities for societies to develop. Specifically, we aimed to achieve two goals: (1) search for the best way to develop approaches to integrated modeling of natural and social dynamics, and (2) to make these models multi-scale and able to include transitions between system states.

In doing so, we did focus on two kinds of environmental dynamics that are heavily impacted by human action: land use and biodiversity. As was to be expected from such a multi-disciplinary group of scientists, the discussions were very wide-ranging, including issues of trans-disciplinarity, the fundamentals of modeling, the relationship between computer modeling and narratives (which are also a kind of model), the future of modeling, etc.

One major issue concerned the differences in modeling techniques employed by Earth scientists, who mainly use differential-equation modeling and work top-down from the global scale to the regional in modeling the dynamics of the environment, and social science modeling, which uses so-called “Agent-Based Modeling” to work bottom-up from individuals to groups to communities with a special focus on how individuals and groups make decisions concerning the environment. To create integrated models of social-environmental dynamics, we urgently need to devise “bridging techniques” that allow us to integrate these two modeling approaches.

Another workshop will be held in Berlin, Germany in March 2017, at the Institute for Advanced Studies in Sustainability Science. The whole series of meetings will in part define the future agenda of the AIMES*1 project, a long-standing modeling project that has substantively contributed to IPCC and other events in the history of sustainability modeling (Schimel et al., 2015). AIMES 2.0 (see van der Leeuw, 2013) will be an active part of the Future Earth effort, jointly funded by the Stockholm Resilience Center and the International Institute of Applied Systems Analysis in Laxenburg, Austria. In that context it will also contribute to the “World in 2050” modeling effort supported by these two institutions and Columbia University in New York, USA.

*ファン=デル=レーウ招へい外国人研究員の報告は、編集委員会の方針により英文のまま掲載します。

*1 Analysis, Integration and Modeling of the Earth System

参考文献

● Van der Leeuw, S. E. (2013)“AIMES 2.0: towards a global earth system science”, IGBP's Global Change magazine, Issue 81, pp.10-13.

● Schimel, D. et al. (2015) “Analysis, Integration and Modeling of the Earth System (AIMES): Advancing the Post-disciplinary Understanding of Coupled Human-Environment Dynamics in the Anthropocene”, Anthropocene, Vol.12, December 2015, pp.99-106.

http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.ancene.2016.02.001

● Verburg, P. H. et al. (2016) “Methods and Approaches to Modelling the Anthropocene”, invited paper Global Environmental Change (Special Issue on Anthropocene), Vol.39, July 2016, pp.328-340.

報告1 ワークショップに参加して

石井励一郎(地球研研究基盤国際センター准教授)

モデルとは日本語にすれば「模型」です。環境科学では、現実の環境の現象や構造が複雑すぎるとき、普遍的な骨格となる構造やルール、法則だけを取り出して現実の模型をつくります。そのうえで、本物の環境に対しては不可能なさまざまな処理や操作をこの模型に施して、環境変動に対するシステムの応答を調べるのです。

今回のワークショップには、モデリング手法を用いて地球環境科学に取り組む研究者が幅広い分野から集まりました。刺激的だったのは、気候・海洋・生態システムモデルなど、自然科学のルールと法則で地域~地球全体のスケールの現象を捉えようとする専門家と、環境に対する意思決定のルールや法則から人間活動の変遷や将来の持続可能性を探求する専門家がたがいに最新の成果を示しながら直接議論できたことです。

後者のモデリング手法の話題の中心は、近年進展著しい技術の一つで、環境に対する行動意思をアルゴリズムとしてシミュレーションを行なうAgent-Based-Model(ABM)手法でした。前者に属する気候モデル結果を下敷きに、そのうえで移住や土地利用などの各地域のフィールド研究の成果をモデリングに取り込んで、「過去なにが起こったのか」、「将来どうすれば持続的か」を定量的に議論できる段階に入りつつあります。このことは、前者の自然科学をベースとしたモデリングにとってフロンティアであった多様で最大の環境変動要因である人間活動の取り込みの具体的な可能性を予見させるものでした。

もちろんいっぽうで、人間活動はその高い多様性や複雑な環境応答機序をもつため一般的なルールが見つけにくく、またモデルの信頼性に必要な検証データも少ないため、普遍的なモデリングにはまだまだ遠いのが現状です。今後分野間、地域間の相互の情報交換を介した高度化が期待されます*2。

広域の自然現象のメディアである大気と水と植物のダイナミクスと現象を記述するモデルと、その変動ドライバーであり、影響を受ける人間の活動を記述するモデルが連動できるようになり、相互のフィードバックを定量的に取り込められれば、地球環境問題の解決に重要な役割を果たすはずです。地球研の研究もおおいに貢献できるフィールドだと感じました。

*2 参加者の一人Michael Barton(アリゾナ州立大学)は、みずからが主催し、ABMのプログラム・コードを背景や摘要情報などとともに共有できる“OpenABM”を紹介してくれました。関心のある方はぜひ訪れてみてください。 https://www.openabm.org/

報告2 モデリングとTD

大西有子(地球研研究基盤国際センター助教)

「Co-design(共創)は考えない。」

一瞬、耳を疑った。3日めの午後、総括の場におけるSander教授のことばだった。「どうco-designするか」が日常茶飯事に議論される地球研において、異色のワークショップだったといえるだろう。

本ワークショップは、「土地利用と生物多様性の変化を予測・管理するための地球システムモデルと社会経済モデルの結合」に関するFuture

Earth(FE)のクラスター活動*3の一環である。このクラスター活動は、AIMES*4のメンバーにより牽引されており、その成果は、今後のAIMESの研究活動の指針となるよう位置づけられている。

なぜco-designしないのか。その理由は、重要な資金提供先と考えるNSF(アメリカ国立科学財団)において、transdiciplinary(超学際:TD)研究は評価されないからだという。たしかに日本をふくめどこの国でも、TD的な取組みが高く評価される助成金はまだ少ない。TD研究を推進するためには、助成機関との連携が大きな課題となるだろう。

いっぽうで、ワークショップはきわめてinter-disciplinary(学際的:ID)だった。地球システムモデルだけでなく、古生物、生物多様性、土地利用、経済モデルなど、さまざまな分野の専門家が参加していた。おのおのの研究発表に丸一日以上を費やすというアジェンダをみても、異分野間のコミュニケーションを促し、学際的なモデルコミュニティをつくりあげたいという意図が強く感じられた。グループ別のセッションにて、「不確実性は今後不可避的に増加する」という意見と、「科学の進歩により減ってゆく、またそうあるべきだ」という意見に大きく分かれたことは、分野間の認識の差を明らかにする象徴的な出来ごとだった。

地球の限界や人新世などの議論にみられるように、人間活動が地球環境の変化に大きな影響を与えていることが広く認識されつつある。自然科学系の研究者により発展してきたAIMESだが、現在は、人文社会科学と自然科学の連携を推進し、人間活動と自然環境の相互作用の理解を深めることに重点を置いている。モデルを駆使するAIMESと、co-designを軸とする地球研。アプローチはちがうが、めざすところは同じに見えた。

*3 FEがNSFの研究資金を受けて2014年から始めた2年間の研究活動

*4 Analysis, Integration and Modeling of the Earth System(地球システムの解析・統合・モデリング)。FEのコアプロジェクトの一つで、モデリングによる異分野の知見の統合や整理に取り組んでいる

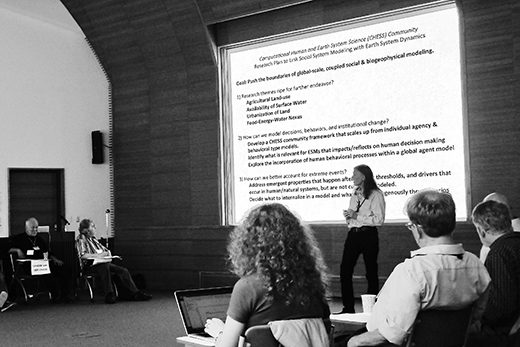

たがいの情報交換を目的として、参加者は自分の研究を10分間で報告する

開会式では、ワークショップの主旨と目的の共有をめざした

サンデル・エルンスト・ファン=デル=レーウ

地球研招へい外国人研究員であり、アリゾナ州立大学持続可能性学部設立教授。専門は考古学、歴史学。人間の長期的な活動が地形に及ぼす影響を研究する。社会・環境の課題に対して、複雑適応系アプローチを用いる。また、古代のテクノロジーやイノベーションも研究対象に含む。

いしい・れいいちろう

専門は理論生態学。生物多様性、生態系の時空間変動メカニズムを数理モデルと実証データを用いて探っている。

おおにし・ゆうこ

専門は生物地理学。地球温暖化が生物多様性に与える影響について研究している。フューチャー・アース アジアセンター所属。

みき・ひろし

専門は統計物理学。研究プロジェクト「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」プロジェクト研究員。2014年から地球研に在籍。