わたしと地球研 ………… リーダーのまなざし ❹

このコーナーでは、地球研に在籍、もしくはかつて在籍していたプロジェクトリーダーが語り部となって、1枚の写真を手がかりに、自分の研究内容や将来の夢をひもときます。

持続可能な生き方 足るを知ることはいちばんのごちそう

スティーブン・マックグリービー (地球研准教授)

■大きな問いをたてるときがきた

パリ経済学校が2015年度に発表した統計によると*、産業革命前と比較して地球の平均気温上昇を2℃以内に抑えるというパリ協定の目標を達成するには、これからの100年間、1人あたりの年間CO2排出量を1.3tに抑えなくてはならないそうだ。言い換えれば、地球上に生きる人間はみな、今後100年間、現在のホンジュラスやサモアと同じ水準のCO2排出量で暮らす必要があるということだ。

先進国に暮らす私たちは、資源集約的な消費生活を送っている。食料や水、エネルギー、資源を大量に収奪し、加工し、玄関先まで運ぶ、生産と供給のシステムが整備されている。しかし、「2℃目標」を達成するには、このシステムの根本的な転換が必要だ。現在の社会規範や社会的価値観を考えなおす手がかりとして、問いをたててみよう。

私は大きな問いをたてることが好きだ。「どうすれば持続可能な社会をつくり出せるのか」という問いが、私の研究を衝き動かしている。FEASTプロジェクトは食に焦点を当て、このパズルを解き明かそうとしている。プロジェクトを衝き動かしている問いは、「私たちが食べているものをつくったのはだれなのか」、「どのような食のシステムが可能なのか」、「どのように食料を生産すべきか」。そしてなによりも、「人にはどれだけの食べものが必要か」。持続可能性の核心に迫る問いだ。

■弱い持続可能性 vs.強い持続可能性

持続可能な食の消費と生産に関する研究は、「弱い持続可能性(weak sustainability)」から「強い持続可能性(strong

sustainability)」までのグラデーションのどこかに位置づけられる。「弱い持続可能性」をめざすアプローチは、個人のふるまいが環境におよぼす影響に着目する。消費者教育や近年増えつつあるエコラベリング、もしくは、より効果的で環境汚染の少ない技術運用などを強調する。食や農業に関する研究では、このアプローチをよく見かける。

いっぽう、「強い持続可能性」の射程はより広くて深い。食べる習慣そのものや食料供給のシステム、そして食と農業をめぐる政治経済を対象とし、生産・消費のしくみの背後にある構造的な要因を探り、その転換をめざす。

「弱い持続可能性」がめざすのは、商品やサービスが環境にもたらす負荷の軽減だ。多くの場合、生産効率の向上が、社会の持続可能性を実現するための鍵とされる。いっぽう、「強い持続可能性」がめざすのは、人間が消費するエネルギーと資源の総量そのものの縮減だ。生産量と消費量の両方を減らすためには、公正な政治経済とはなにか、経済成長の功罪とはなにか、個人と社会の幸せとはなにかを、あらためて問わなくてはならない。私たちはなにかを食べずには生きられない。だから、持続的な食の消費と生産は、次の問いにかかっている──「私たちはどのように食べるべきなのか」。

「弱い持続可能性」のアプローチはもちろん意義がある。しかし、「強い持続可能性」はより本質的なアプローチだ。今日の環境問題をきちんと捉えるための唯一の視点であり指標だといえる。しかし、この考えを一般に普及させるのはむずかしい。政治家は経済成長しか唱えようとはせず、食肉消費量の削減を国民に訴えもしない。地球の生態系をむだにせずにフェアに分かちあう生き方を「地球1個分の暮らし(One

Planet Lifestyle)」とよぶ。これは近代的な価値観に依ったいまの私たちの生き方よりもずっと魅力的だが、人びとを説得するのは困難を極めるだろう。

■舌から始まる転換

FEASTプロジェクトは、持続可能な社会を実現する生き方を考えるうえでもっとも根本的な議論は、かならず食にかかわると確信して、研究に取り組んでいる。食のあるべきかたちとはなにか、いったん立ちどまり、日々の暮らしを支えている人びとや資源、私たちと自然の関係を問いなおし、よりよい関係性をいっしょに考えてみよう。

私たちは栄養摂取や、健康維持のためだけに食べているのではない。食の喜びとは、舌だけで感じるものではなく、さまざまな人との歓談や、人と人とのつながり、息抜きの時間などが一体となった喜びなのだ。スローフード運動は、これを「共愉(conviviality)」とよんでいる。食が、持続可能な社会を実現する場として捉えられたなら、日々の食事は、資源の利用や輸送などを変化させ、私たちの生活を見なおす呼び水にもなる。

「地球1個分の暮らし」は、私たちがこれまで経験したライフスタイルのどれともちがう。これを実践するなら、食料を耕し、買い、食べ、捨てる方法は、劇的に変わるだろう。FEASTプロジェクトでは、消費と生産の両面に関する新しい方法を提示したい。さらには、私たちの研究を、食の安全、社会・文化的な食のあり方、食料管理の方法、アグロエコロジカルな生産方法などの研究にもつなげたい。

私たちがめざす社会と生活の変革は、けっして悲観的なものではない。みんなで分かちあえば、地球は1個で充分に足りる。足るを知ること、それがいちばんのごちそうなのだ。

* Chancel, L. & Piketty, T. (2015). Carbon and inequality: from Kyoto to Paris. Paris School of Economics.

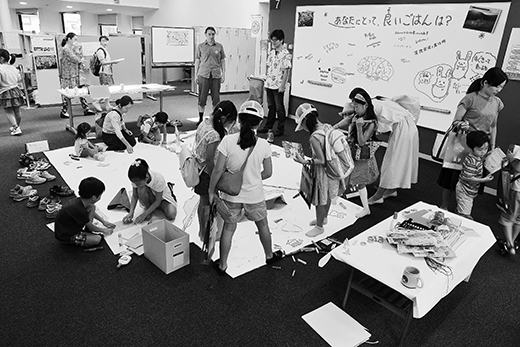

地球研オープンハウスでの「私たちの食べる京都」地図づくり

■プロジェクト

持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築──食農体系の転換にむけて

食の生産、流通、消費は、社会や文化の基盤に深く根ざしている。持続可能な地球社会の基盤を支える食と農を新たに構想し、日本、タイ、ブータン、中国を現場として実践的な研究を進める。

プロジェクトの成果物

プロジェクトの成果物

MCGREEVY, Steven R.

農業および農村地域の持続可能な開発、食やエネルギー転換等を活用した、農村の活性化への新しい取り組みや、地元のコミュニティにおける食の消費と生産の方法の連携について研究をしている。2013年1月から地球研に在籍(京都大学農学博士)。